Читать книгу Moderne Helden - Katharina Maier - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Vorwort

ОглавлениеEin Held im traditionellen Sinne ist jemand, der herausragende physische und psychische Leistungen vollbringt. Figuren dieser Art tauchen schon in den ältesten literarischen Werken auf, von denen wir Kenntnis haben; die Ilias und die Odyssee Homers sind voll davon, ebenso die großen Epen des Mittelalters. Auch in jüngerer Zeit haben die Heroen an Ausstrahlungskraft nichts eingebüßt. Das Hollywood-Kino z. B. erweckt in kurzen Abständen alte Comic-Helden zu immer neuem Leben auf der Leinwand, und ein riesiges Publikum harrt schon seit Beginn der 1960er-Jahre der Abenteuer, die ein gewisser James Bond regelmäßig in demselben Rahmen vollbringt. So allgegenwärtig sind diese Figuren, so ausgeprägt ist offenbar das Bedürfnis, ihnen bei der Arbeit zuzusehen, dass Theorien zum innersten Kern literarischer Fantasien mit ihnen argumentieren können. Sigmund Freud etwa hat in seinem Aufsatz Der Dichter und das Phantasieren „Seine Majestät das Ich, den Helden aller Tagträume wie aller Romane“ ins Zentrum der Überlegungen zum wunscherfüllenden Charakter der Literatur gerückt.

Bei der genaueren Durchleuchtung von Heldenfiguren bewährt sich die Beachtung dessen, was die Literaturwissenschaft Intertextualität nennt. Gemeint ist damit, dass literarische Werke immer auch in einer Beziehung zu anderen literarischen Texten stehen, sei es, dass sie mehr oder weniger deutlich auf sie reagieren, sei es, dass in der Sache interessante Relationen existieren, ohne dass von einer gezielt herbeigeführten Nähe die Rede sein kann. Natürlich wurden auch schon die Heroen Karl Mays regelmäßig unter diesen Vorzeichen beobachtet. Heinz Stolte beispielsweise hat in der ersten Dissertation, die über Karl May verfasst wurde (Der Volksschriftsteller Karl May, 1936), Parallelen gesehen zwischen der Siegfriedsage und den ersten Auftritten des späteren Old Shatterhand, die in Winnetou I geschildert werden; und mehr oder weniger jeder Indianerhäuptling aus der historischen Realität oder der Literatur, der in die Zeit vor Winnetou zu datieren ist und sich eines auch nur halbwegs freundlichen Nachrufs erfreut, wurde als mögliches Vorbild für diese inzwischen berühmteste Figur Karl Mays ins Spiel gebracht.

Katharina Maier ist eine Autorin, die einen Hang zu unkonventionellen Themen hat bzw., genauer gesagt, eine Neigung dazu, bestimmten Themen auf eine besonders originelle und dabei zu neuen Erkenntnissen führende Weise zu begegnen. Vor einigen Jahren hat sie ein Buch mit dem Titel Nscho-tschi und ihre Schwestern (Karl-May-Verlag, 2012) vorgelegt, das mit großer Überzeugungskraft der verbreiteten These widersprach, weibliche Personen spielten im abenteuerlichen Kosmos Mays eine völlig nebensächliche Rolle: Der genaue Blick zeigt, dass die quantitative Geringfügigkeit ihres Auftretens nicht gleichzusetzen ist mit einer grundsätzlichen Vernachlässigung, dass vielmehr Frauenfiguren und die Komponente des Weiblichen in Mays Erzählungen oft eine viel größere Bedeutung besitzen, als man bei der oberflächlichen Lektüre wahrnimmt.

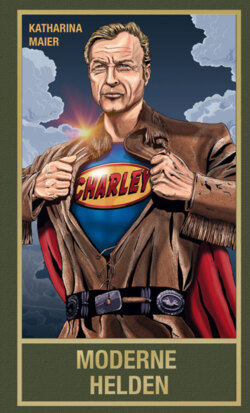

Eine Arbeit mit einem Titel wie beim vorliegenden Buch wirkt nicht sogleich ähnlich spektakulär. Aber auch diesmal geht es um eine überraschende Perspektive, denn die Helden Karl Mays werden hier nicht – wie bisher meistens, wenn es in seinem Fall um das Phänomen Intertextualität ging – im Hinblick auf etwaige literarische Ahnenreihen, d. h. ältere literarische Werke, betrachtet, sondern hinsichtlich ihres Verhältnisses zu neueren Figuren der populären Kultur. Um Superhelden vom Schlage Batmans, Supermans und Iron Mans geht es im ersten Vergleich, im zweiten um J. R. R. Tolkiens Fantasy-Epos Der Herr der Ringe. Anschließend wendet sich die Autorin Sherlock Holmes zu, dem von Arthur Conan Doyle geschaffenen Meisterdetektiv, und am Ende wird die Saga vom Raumschiff Enterprise behandelt, von der uns die Star Trek-Serie erzählt. Welche Beziehungen gibt es zwischen Winnetou, Old Shatterhand & Co. und diesen weltweit bekannten Gestalten? Für welche Ideale stehen sie, und wie verhalten sie sich? Wie steht es um die Modernität der literarischen Entwürfe Mays, wenn wir in diesen zentralen Punkten Ähnlichkeiten und Analogien finden?

Das Thema ist insofern zusätzlich kompliziert, als populäre Helden aus neuerer Zeit fast immer in verschiedenen Gestaltungen existieren und dabei regelmäßig Grenzen des Mediums überschritten werden. Aus ursprünglichen Roman- und Comicfiguren werden Filmhelden, und die wiederum werden im Zuge von sich ständig verändernden Konzepten präsentiert und von unterschiedlichen Schauspielern verkörpert. Wer etwa in den letzten Jahren die Darstellungen des Sherlock Holmes miteinander verglich, die Benedict Cumberbatch für eine Fernsehserie und Robert Downey jr. für die Kinoleinwand jeweils mit großer Resonanz boten, wäre ohne den gemeinsamen Rollennamen möglicherweise nicht zwingend darauf gekommen, dass es sich im Kern um ein und dieselbe Figur handelt. Katharina Maier trägt diesem Umstand Rechnung und lässt z. B. gleich in der Einleitung erkennen, dass sie im Fall des Detektivs primär an den Adaptionen interessiert ist.

Dabei ist es nicht ihr Ziel, so zu tun, als seien die Figuren Mays und die anderen einander zum Verwechseln ähnlich. Die ausführlichen, von souveräner Kenntnis zeugenden Beobachtungen und Überlegungen, die sie den neueren Figuren widmet, sorgen dafür, dass diese auch so etwas wie ein Eigenleben gewinnen. Sie laufen nicht Gefahr, als ahnungslose Winnetou-Derivate oder dergleichen abgestempelt zu werden – damit täte man denjenigen, die sie in die Welt gesetzt haben, denn doch Unrecht.

Alles in allem: Der Leser erhält einen umfassenden Einblick in die Welt populärer Heldenfiguren des 20. und 21. Jahrhunderts und wird darüber informiert, was sie mit denjenigen verbindet, die Karl May seinem Millionenpublikum nahegebracht hat – ein Projekt, das in der May-Forschung konkurrenzlos dasteht. Dass das Ergebnis sich gut lesen lässt – unterhaltsam und anspruchsvoll zugleich –, versteht sich bei dieser Autorin ganz von selbst.

Helmut Schmiedt