Читать книгу Los cuerpos partidos - Álex Chico - Страница 28

На сайте Литреса книга снята с продажи.

XXI

ОглавлениеMás que una biografía o un perfil, lo que puedo trazar es una suma de anécdotas cazadas al vuelo, unidas unas a otras por posibilidades y suposiciones, como si me tocara completar una historia fragmentada. Son datos que se despliegan, que se proyectan en múltiples direcciones. Una realidad que se dispara hacia muchos lados y no se detiene en ningún momento.

Sé que, mientras estaba en Bousbecque, mi abuelo visitó varias veces Holanda. Sé también que se hospedó ocasionalmente en París y que allí se reunía con otros familiares y amigos. Lo veo ahora mismo en una de las fotos que conservo: a la derecha de un grupo de ocho personas, abrazando a un compañero, sonríe a la cámara con un gesto cansado. Como en otras imágenes, también viste traje y corbata. Al fondo, unos cuantos edificios del distrito XIV, donde se alojaban.

Compartía su piso con más gente y trató de abrir sus puertas a todos los que necesitaran emigrar por la zona. Las habitaciones tenían, al menos, cuatro inquilinos. Las camas estaban dispuestas en cada una de las esquinas. En medio, una mesa compartida. Uno de sus compañeros era árabe. Le encontraba por la noche rezando, sobre una alfombra que extendía a los pies de su cama. Entre el silencio y la oscuridad, debió tropezarse con él varias veces.

A pocos pasos de su casa de la rue Papeterie, se encontraba su trabajo. Era empleado en una fábrica, no sé si dedicada a la producción de papel o a la reparación de maquinaria pesada. Ignoro qué hacía exactamente, cuál era su función. Una vez me hablaron de una máquina de rodillos, la número 1. Allí debió de pasar todo su tiempo en Bousbecque, aunque nunca he podido confirmarlo.

Sé que se movía en bicicleta por el pueblo y que esa misma bicicleta fue pasando de mano en mano, entre la gente que se iba y la gente que llegaba. Así paseaba por los márgenes del río y hacía todas sus compras. Sobre todo en Bélgica, que por aquel entonces tenía mejor cambio de moneda que Francia.

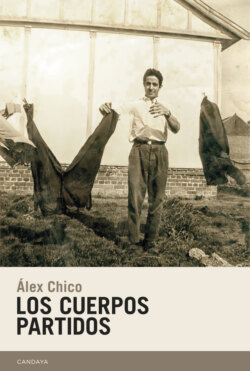

Cruzaba la frontera a menudo, especialmente los sábados y domingos, mientras acudía a los pocos bares de algún pueblo limítrofe. Siempre iba en grupo y siempre bien vestido, elegante. Por eso en casi todas las fotos que conservo aparece con traje y corbata, como una vieja fotografía de August Sander.

Al comienzo, en la aduana le solicitaban sus documentos. No dejaba de ser una zona fronteriza, con sus propias reglas de juego y con las turbulencias que conlleva habitar una zona intermedia, entre dos aguas. Pienso en las bandas dedicadas al contrabando, a la extorsión, al tráfico ilegal de productos de toda clase. Eso es lo que generan ciertos lugares. Acarrean una sospecha detrás de ellos. Nos empujan a la desconfianza, como si todo lo que sucediera en sus calles llevara algún trazo enigmático. No he conocido ninguna frontera que no guarde un pasado turbio, un recuerdo inconfesable.

Más tarde, como ya le conocían, cruzaba la aduana sin problema alguno. Hasta que llegaron las huelgas de Mayo del 68. La vigilancia se hizo más exhaustiva y Bélgica no se fiaba de la moneda francesa. Desde entonces, fue imposible transitar con facilidad de un pueblo a otro. Tampoco hacer trasferencias. Durante los primeros años ingresaba el dinero en una cartilla. Luego, con las restricciones, se vio obligado a buscar otros mecanismos para guardarlo. Lo más frecuente era un bolsillo que añadía al pantalón. Cuando depositaba todo el dinero en efectivo, volvía a coserlo. Hasta que llegaba a España y podía cambiarlo en el Banco Popular.