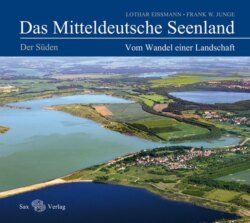

Читать книгу Das Mitteldeutsche Seenland. Vom Wandel einer Landschaft - Lothar Eißmann - Страница 10

Die vierte Seengeneration in zeitlicher und geografischer Folge

ОглавлениеEs gehört heute glücklicherweise in weiten Kreisen der Bevölkerung zum Allgemeinwissen, dass sich vor etwa 1,5 Millionen Jahren ein weltweiter Wandel im Klima vollzog, der den Beginn des bis heute reichenden quartären Eiszeitalters einläutete. Dieses war über einen Zeitraum von etwa einer Million Jahren in erster Linie gekennzeichnet durch den Wechsel von Zeiten eines gemäßigten Klimas – wie gegenwärtig – und von kalten Abschnitten mit ausgedehnten Steppen- und Taigawaldgebieten und darin lebenden, kälteangepassten Tierassoziationen, von denen uns vor allem die frühen Mammut- und Nashornarten, aber auch Rentiere und andere überliefert sind. Charakteristisch für die kalten Abschnitte dieses Zeitraumes war die Existenz eines dauergefrorenen Bodens. Vor etwa 500000 Jahren kam es zu einer neuen Qualität eines derartigen Wechselklimas, indem sich von Skandinavien aus mächtige Inlandeisdecken bis zum Ural und zu den Britischen Inseln vorschoben und während der maximalen Ausdehnung in Europa die Mittelgebirge von Schlesien, das Erzgebirge, den Harz sowie das Rheinische Schiefergebirge tangierten. Das Eis entwickelte dabei verschiedene Mechanismen, die wir in der modernen Technik des übertägigen Kohleabbaus wieder finden. Das Eis wirkte durch gespanntes, rasch fließendes Wasser, dabei den Untergrund ausspülend, unterirdisch linear wie ein Hydromonitor zur Gewinnung von Lockergestein. Des Weiteren wirkte es wie ein Schaufelradbagger, dabei den Untergrund ausspanend, oder aber auch schiebend, wie ein Schneepflug bzw. wie eine Planierraupe, wobei das lockere Material zu Bergen zusammen geschoben wurde oder sich flächenhaft vor ihm ausbreitete. Die dabei entstandenen Vertiefungen füllten sich beim Zerfall des Eises rasch mit Grund- und Oberflächenwasser. Das ist die Geburtsstunde der unzähligen Seen, die vom Ural über das Norddeutsch-Polnische Tiefland bis zu den Britischen Inseln das ehemalige Vereisungsgebiet nachzeichnen und die natürliche eiszeitliche Seenformation kennzeichnen.

Die Inlandeise stießen unterschiedlich weit nach Süden vor – das der Elstereiszeit, der ältesten im östlichen Deutschland, bis Erfurt, Zwickau und über Zittau hinaus, das der Saaleeiszeit bis Zeitz und Görlitz und jenes der Weichseleiszeit bis zur Linie der Städte Brandenburg und Guben. Die glazialen Sedimente und morphologischen Hinterlassenschaften (Glazialseen, Endmoränen) dieser drei großen Vereisungsperioden lagen im nördlichen Mitteleuropa parallel zu den einzelnen Vereisungsgrenzen. Im südlichen Raum war entsprechend die elstereiszeitliche, nach Norden zu die saaleeiszeitliche und schließlich ganz im Norden die weichseleiszeitliche Moränenplatte mit ihrer jeweiligen natürlichen Seenformation entwickelt. Die von Saale- und Elstereiszeit hinterlassenen Seen sind weitgehend verschüttet und morphologisch ausgelöscht. Dagegen sind die weichseleiszeitlichen Hinterlassenschaften in weithin frischer, bewegter Moränenlandschaft in einigen Tausenden noch überliefert.

Die Rinnen- und Beckenseen der Elstereiszeit waren die flächenmäßig größten und tiefsten. Sie bestanden teilweise über 50000 Jahre und erloschen wohl überwiegend vor etwa 200000 Jahren. Die letzten dieser ersten Seengeneration wurden vom Inlandeis der zweiten großen skandinavischen Inlandeisinvasion, der der Saaleeiszeit, ausgelöscht; darunter Seen mit Ausmaßen von weit über 1000 km² Fläche. So erreichte der bis 200 m tiefe Elbglazialsee zwischen Riesa, Dessau und Jüterbog mit Ausläufern bis Berlin eine Größe von rund 5000 km² und damit fast das zehnfache Ausmaß des Bodensees (Ansgar Müller 1988). Im Vergleich dazu nimmt der vor ca. 15000 Jahren gebildete, weichseleiszeitliche größte Glazialsee Mecklenburgs, die Müritz, eine Fläche von nur 117 km² ein.

In der saaleeiszeitlichen Vereisungsperiode entstand die bis südlich von Leipzig reichende zweite Seengeneration Norddeutschlands, doch ist diese nur ein schwacher Abglanz der vorangegangenen. Während der mehrfachen Eisrandschwankung bildeten sich in der Leipziger Bucht vor allem flache Grundmoränenseen, einer bei Magdeborn südöstlich von Leipzig, von dem der Tagebau Espenhain bis 5 m mächtige Sedimente erschloss. Aus der endgültigen Eiszerfallsphase sind nur fünf kleinere Seen bzw. größere Weiher bekannt, doch haben mit Sicherheit weitere existiert. Von einigen wissen wir, dass sie sich über die gesamte folgende Warmzeit, die Eemwarmzeit, bis in die letzte Kaltzeit, die Weichseleiszeit, erhielten, d. h. über einen Zeitraum von über 10000 Jahren, vermutlich 20000 bis 30000 Jahren. Das liefert einen guten Hinweis auf die zu erwartende Lebensdauer der Bergbauseen außerhalb der Täler. Nach Mammut und Wollhaarigem Nashorn weideten in der Nähe der Seen Waldelefant, Mercksches Nashorn, Edelhirsch, Elch, Ur und Wisent, jagten Braunbär, Luchs und Löwe, um danach wieder einer Kältesteppen angepassten Fauna Platz zu machen. Während im Norden am Ende der Weichseleiszeit die Landschaft noch einmal eine durchgreifende Auffrischung erfuhr und die dritte Seengeneration, das natürliche Seenparadies Mecklenburgs und des nördlichen Brandenburgs, entstand, endete mit der »Erblindung« der am Ende der Saalevereisung gebildeten Seen die letzte Periode der Naturseen im Süden des Norddeutschen Tieflandes einschließlich der Leipziger Bucht.

Was nun das oben genannte Wunder betrifft, ist die kausal nicht zusammenhängende Tatsache, dass etwa 10000 Jahre nach Beendigung des großen nordeuropäischen Vereisungsphänomens mit seinen drei natürlichen Seenformationen der Mensch mit technischen Geräten, die mechanisch vielfach genauso arbeiten wie das Gletschereis, beginnt, die Braunkohlenmeile von Schlesien bis zum Harz auszubeuten. Zunächst wird die Braunkohle im Tiefbau, und später in viele Quadratkilometer großen Tagebauen gewonnen. Da aus diesen Tagebauen durch den Abbau der Kohle und des damit verbundenen Massendefizits jeweils rund ein Drittel des ursprünglichen Volumens als Hohlräume zurückblieb, mussten sich diese »Löcher« nach Beendigung der Grundwasserhaltung mit Wasser füllen, in der Regel bis zur mittleren Grundwasseroberfläche bzw. bis zur Höhe der mittleren Flusswasserspiegel, wie sie vor dem Eingriff des Menschen existiert hatten. So folgt dem Eingriff des Kohleabbaus zwangsläufig die Entstehung einer Seenlandschaft, die völlig analog zur rein natürlichen, vereisungsbedingten Landschaft der Vorzeit mit ihren Glazialseen ist. Der Mensch ist zum geologischen Faktor aufgestiegen. Damit war und ist die vierte Seengeneration in Folge geboren. Diese von Menschenhand geschaffene neue Seenlandschaft schließt sich zeitlich wie auch geografisch an ihre drei natürlich gebildeten eiszeitlichen Seenformationen an. Als jüngste, noch in Entstehung begriffene Seen des Mitteldeutschen Braunkohlebergbaugebietes liegen sie geografisch im südlichen Überlappungsbereich der Maximalausdehnung der Inlandeise der Elster- und Saaleeiszeit und deutlich außerhalb derjenigen der Weichselvereisung. Im Bergbaurevier der Niederlausitz, das die südlichste Randzone des weichselglazialen Inlandeises tangiert, werden sich daher in der gleichen Region »Kunstseen« (Helenesee) entwickeln können neben Naturseen (Scharmützelsee- oder Schwielowsee), die vielleicht in 100 Jahren ohne Sedimentuntersuchungen des Seegrundes verwechselt werden können. So umsäumt diese jüngste, vierte Seenformation ihre drei eiszeitlichen Vorgänger und erweitert im übertragenen Sinne damit die Norddeutsche Seenplatte nach Süden. Es sei hier noch ein spezieller Gedanke des Geologen und Bergmanns angeführt. In den 1950er Jahren erschienen im östlichen Deutschland erstmalig großmaßstäbliche Karten der gewinnbaren Braunkohlenflöze mit Eintragungen der Abbaugebiete des Braunkohlenabbaus für die nächsten 50 bis 100 Jahre. Damit ergab sich für den Eingeweihten bereits ein plastisches Bild der künftigen Seenlandschaft zwischen Harz und Neiße, und der Kenner der Hydrogeologie konnte sich auch schon Vorstellungen machen über die Ausdehnungen der Seen, die zukünftigen Wasserspiegelhöhen und über die eventuelle künftige Nutzung der Wasserflächen.

Seesedimente der ersten, ältesten, natürlichen eiszeitlichen Seengeneration (Bänderton, oben) und der vierten, jüngsten, künstlichen, menschgemachten Seengeneration (Seesediment aus Tagebausee, unten) mit im Sediment und seinen zentimeterstarken Schichtwechseln gespeicherten Informationen zur Historie und Entwicklung der jeweiligen Seen.