Читать книгу Das Mitteldeutsche Seenland. Vom Wandel einer Landschaft - Lothar Eißmann - Страница 17

ОглавлениеKulkwitzer See

Mülldeponie oder Naherholungsgebiet? Das war die lange diskutierte Frage der Nutzung des Restloches. Der mit dem Bau der Satellitenstadt Leipzig-Grünau wachsende Bedarf an Naherholungsfläche, ein Politikum für Leipzig, und der Schutz des Grundwassers gaben für die Naherholung den Ausschlag. Die Planung unter H. Walther war schon Ende der 1950er Jahre bis in Details fortgeschritten. Eine geplante Fremdwasserzufuhr zur schnellen Füllung scheiterte. Bezüglich der Wasserqualität war die Beschränkung auf das natürliche Dargebot an Grundwasser zwar ein Vorteil, dafür musste eine Fülldauer von mindestens 10 bis 15 Jahren in Kauf genommen werden, was sich durch ständige Wasserentnahmen noch weiter verzögerte. Mit der ersten geschlossenen Wasserfläche noch im Kohleniveau entwickelte sich der hebende See zu einem sommerlichen Anziehungspunkt für Tausende von Erholungssuchenden. 1965 hatte sich der Wasserspiegel vom örtlichen Bezugspunkt +82 m NN um 8,4 m gehoben, 1970 um 18,1 m, 1975 um 23,4 m und 1980 um 27,3 m. Um 1990 erreichte er mit 32 m die vorausgesagte Marke von +114 m NN. Die Beendigung von Wasserhebungen in der näheren und weiteren Umgebung des Einzugsgebietes nach der Wende führten schließlich zum mittleren Endstand von ca. +114,5 bis 115 m NN. Die am Rand unscharf terrassierte trogartige, wassergefüllte Senke besitzt ein Volumen von rund 25 Millionen m3.

Der Kulkwitzer See ist als oligotropher nährstoffarmer Klarwassersee mit geringem Phyto- und Zoo-Planktonaufkommen durch sehr hohe Sichttiefen zwischen 8 bis 14 m gekennzeichnet. Die damit verbundene Lichtdurchflutung führt zu einer starken und flächigen Besiedlung von Unterwasserpflanzen (submerse Makrophyten) mit einer Dominanz der Armleuchteralgen (Characeen) bis in diese Tiefenbereiche. Beides macht ihn zum Eldorado des Tauchsports mit europaweitem Bekanntheitsgrad. Darüber hinaus ist er mit seiner aus mindestens zwölf verschiedenen Arten bestehenden Fischfauna, darunter Hecht, Barsch, Plötze, Rotfeder, Schleie, Aal und mehrere Karpfenarten, ein gesuchter Ort des Angelsports. Das Wasser des Kulkwitzer Sees ist durch einen mittleren Gesamtgehalt an gelösten Salzen (1450-1650 mg/l), durch neutrale bis schwach alkalische pH-Werte (7,0-8,4) und durch ein breites Spektrum an gelösten Ionen (Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Sulfat, Chlorid, Hydrogenkarbonat) gekennzeichnet. Sauerstoff ist ganzjährig bis in das Tiefenwasser nachweisbar.

Nicht nur die Großstadtnähe, vor allem das saubere, klare Wasser mit einer hohen Transparenz bis in große Tiefe und mit fast allen Merkmalen eines Trinkwassers, die Gestalt des Sees mit seinen geschwungenen Rändern, die unterschiedlichen Uferhöhen und die ihn deutlich überragende bewaldete Kippe im Südwesten, nicht zuletzt solche morphologischen Besonderheiten wie die Lausener Bucht, die dem See insgesamt ein naturnahes Bild verleihen, machen seine ungebrochene Anziehungskraft und Beliebtheit aus, obwohl er mit nur 1,5 km2 zu den kleineren der Tagebauseen der Region zählt. Kleine Hafenanlage, günstige Badegelegenheiten auf bodenständigem sauberem Sand und Kies, Bootsausleihe, Restaurants und Campingmöglichkeiten ließen das insgesamt 2,8 km2 große Naherholungsgebiet zu einer nutzungsfreundlichen Stätte werden. Für den Botaniker sind sein Umfeld und hier insbesondere die südwestlich angrenzende Hochkippe ebenfalls ein Eldorado. Ihr aus gemischten Substraten kalkhaltiger tertiärer (oligozäne Meeressande) und quartärer (muschelkalkführende Saale-Schotter; eiszeitliche Grundmoränen) Sedimente bestehender Boden bietet die Grundlage für den Nachweis seltener und vielfach geschützter Pflanzenarten, so z. B. von Rotem Zahntrost (Odontites vulgaris), Rundblättrigem Wintergrün (Pyrola rotundifolia), Gewöhnlicher Golddistel (Carlina vulgaris), Gewöhnlichem Seidelbast (Daphne mezereum) sowie auch von zahlreichen bekannten Orchideenarten, darunter das Bleiche Waldvöglein (Cephalanthera damasonium) und das Große Zweiblatt (Listera ovata; freundliche Mitt. K. Heyde). Am aufgehenden Restloch Kulkwitz fanden ab 1963 Studien über den schrittweisen Einzug der Vogelwelt auf die natürlich bewachsenen Tagebauhänge statt, seinerzeit eine vogelkundliche Pionierleistung in Deutschland. Der Miltitzer Chemiker Harald Dorsch dokumentierte den Wandel der Artengemeinschaften vom Stadium karg bewachsener Offenbodenstandorte bis zum lichten Kippenvorwald. Herrschten anfangs Flussregenpfeifer, Steinschmätzer, Kiebitz und Feldlerche vor, wechselte das Bild in 15 Jahren auf spezifische Weise zur Dominanz von Baumpieper, Rohrammer und Sumpfrohrsänger, die heute der Vogelfauna des Kippenwaldes gewichen sind. Mit seinem Umfeld gilt der Kulkwitzer See als das ökologische Referenzobjekt für die zukünftige Entwicklung der Bergbaufolgeseen in der mitteldeutschen Seenlandschaft.

Nordöstliche Abbauwand des Tagebaues Kulkwitz-Miltitz. In der Grube durch Selbstentzündung ausgelöster Flözbrand im Böhlener Oberflöz. 1955.

Die Anziehungskraft des Kulkwitzer Sees für Erholung und Wassersport begann schon im Stadium seines Seespiegelanstiegs. Provisorisch eingerichteter Hafen am Kulkwitzer See mit Anlegestegen und Segelbooten. 1973.

Am Ostufer. Von Beginn an wurde der Kulkwitzer See zum Refugium einer immer größer werdenden Schar von Wasservögeln, namentlich in der Herbst- und Winterzeit. In den 1990er Jahren konnten zeitweise über 500 Blesshühner, bis zu 48 Schwäne einschließlich Nachzucht, weit über 100 Enten, vor allem Stockenten, einige hundert Möwen, und einzelne Haubentaucher beobachtet werden. 1990.

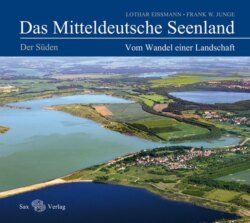

Ostufer des Kulkwitzer Sees mit Blick zur gegenüberliegenden bewaldeten Hochkippe. 1991.

Zu einem farbenfrohen Ensemble vereintes Bild ›fossiler‹ und rezenter Vegetation in einem Gartengrundstück am Kulkwitzer See. Die im Bereich des Böhlener Oberflözes (Flöz IV) u. a. in den Tagebauen Böhlen-Espenhain und Kulkwitz-Miltitz zahlreich angetroffenen verkieselten Hölzer und Stämme (Kieselhölzer) waren begehrte Objekte zur Gestaltung von Gärten, Parks und Außenanlagen. 2003.

Kunst am Kulkwitzer See. Blick nach Südwesten vom Ratzelberg auf gegenüberliegendes Hochkippenufer. Rechts im Vordergrund Ufer der vorspringenden Halbinsel des »Lausener Schlauchs«, im Hintergrund Markranstädt. 2000.

Es war ein Sieg der Zusammenarbeit engagierter Landschaftsplaner, Geologen und Freunde des Kulturbundes, nicht zuletzt auch mit Vertretern des Bergbaues, die den Begehrlichkeiten Einhalt boten, das unmittelbar am Rande der Stadt Leipzig liegende Restloch für die Beseitigung des Mülls der Stadt Leipzig (Asche der Kraftwerke, Bauschutt und Aushubmassen) kostengünstig und in geringer Entfernung zu nutzen. Sie nahmen in letzter Minute noch Einfluss auf die Gestaltung des Restloches. So wurde der Geologenvorschlag realisiert, zur Verbesserung der Grundwasserzusickerung den hier sichtbaren »Lausener Schlauch« anzulegen. Dieser ist vor allem bei winterlichen Stürmen längst zu einer schützenden Bucht für Hunderte von Wasservögeln geworden. 2003.

Dem außerhalb größerer Fließgewässer liegenden Kulkwitzer See kann eine Lebensdauer von über 10000 Jahren vorausgesagt werden, wohl eher eine längere als eine kürzere. Einzig der Mensch könnte ihn vor seiner natürlichen Lebenserwartung auslöschen oder ein zweites Phänomen: das Inlandeis einer nächsten Kaltzeit. Blick von der südlichen Hochkippe über den Kulkwitzer See auf seinen mittleren Oststrand. 2004.

Stürmischer Kulkwitzer See. 2003.

Markranstädter Seite des Kulkwitzer Sees. 2011.