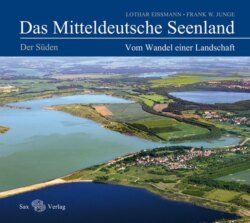

Читать книгу Das Mitteldeutsche Seenland. Vom Wandel einer Landschaft - Lothar Eißmann - Страница 11

Braunkohlentagebau

ОглавлениеMancher Mann ist dreimal in Afrika gewesen und hat doch weniger gesehen als ein heller Kopf in diesem Krater.

Anonymus

Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Trieb …

Dieses geflügelte Schillerwort aus seiner Braut von Messina könnte das Motto des Braunkohlenbergbaues mit seinen umwälzenden Eingriffen in die Erde zumindest für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sein. Kriegs- und Nachkriegsjahre: Trümmer und Hunger, nicht nur leiblicher, auch Hunger nach Energie, ohne die aller Wiederaufbauwille zum Scheitern verurteilt wäre. Der Osten des Landes ist von der Hauptlebensader abgeschnitten, der Steinkohle. Doch der Schöpfer hat es weit vorausblickend vor 20 bis 50 Millionen Jahren offenbar gut mit dieser Region und den später dort siedelnden Menschen gemeint. Von der Neiße bis zum Harz eine zusammenhängende kohleführende Erdformation! Vielfach zwei bis drei abbauwürdige von insgesamt mehr als 20 mit Namen belegten Flözen übereinander. Das Leipziger Tiefland von Altenburg und Zeitz im Süden bis unter die Stelle, wo sich später die Stadt Leipzig entwickelt, im Norden, ein einziger großer Kohlepott, das Weißelsterbecken. Was für ein Geschenk, wieviele Länder dieser Erde würden sich glücklich preisen, nur einen Bruchteil des heute noch verborgenen Schatzes mit Tonnen in Milliardendimension zu besitzen. Aber nur in Märchen und Sagen liegen die Schätze spatenstichtief in der Erde oder in Mauerritzen. Die wirklichen Schätze der Erde können nur mit Mühe und Sachverstand ausfindig und mit noch größerem Aufwand gehoben und nutzbar gemacht werden. Sie gleichen Konserven oder hartschaligen Früchten. Ihr Inhalt ist von einem Mantel umgeben, der geöffnet werden muss. In der aus Lockersedimenten bestehenden obersten Erdkruste sind es gegen Wind und Regen, Flüsse und Gletscher schützende Schichten aus Lehmen, Kiesen und Tonen. Vor allem bei Massenrohstoffen wie Braunkohle müssen sie abgedeckt werden. Landschaftszerstörung ist der Gewinnung damit innewohnend. Nur dem wattgeizenden und mit dem Rad zum Dienst fahrenden Konsumenten darf dies ein Ärgernis sein, dem anderen, ist er kein Heuchler, höchstens ein notwendiges Übel, das er beklagt, ja beweint.

Jahrzehntelanges Gerangel um Abbaugrenzen am Südrand der Großstadt Leipzig: Liegt die Kohle unter dicht bebautem Gebiet, sind Interessenkonflikte selbst in der »klassenlosen Gesellschaft« vorprogrammiert. Unter Markkleeberg 12 bis 20 m, unter Probstheida 12 bis 15 m, unter dem Augustusplatz mitten in der Großstadt Leipzig 13 m Kohle! Sollen die Tagebaue bis zum Schleußiger Weg, hier noch 10 m Kohle, bis Probstheida vorrücken? Soll das Klinikgelände von Dösen überbaggert werden? Das waren Fragen der 1950er und 1960er Jahre. Man einigte sich. Die Abbaufront bleibt am Südrand von Störmthal, Güldengossa und Markkleeberg-Ost stehen. Von hier sollte sie über Zöbigker, mittig durch den Elsterstausee bis Knautnaundorf verlaufen. Die in den 1970er Jahren in ein künstliches Bett gezwungene Weiße Elster wird zur Westgrenze. Kein geologisches Optimum! Ein Kompromiss aller an einer funktionierenden Städteregion interessierten Behörden. Keine Volksabstimmung. Doch die Elsteraue westlich von Markkleeberg, nördlich der Ortschaft Cospuden, wenig bebaut, weitflächig bedeckt mit einer parkartigen Auenwaldformation, darunter uralten Eichen, nicht weniger reizvoll als die weit gerühmte Parklandschaft der Themse bei Kew und Windsor oder der Elbe bei Wörlitz, ist dem Bergbau eine Verlockung. Schon in den Fünfzigerjahren hatten die Geologen abbauwürdige Kohle bis zum Schleußiger Weg festgestellt. In den Siebzigerjahren wird das östliche Gebiet der Weißelsteraue zwischen dem Gut Cospuden und der Bahnstrecke Markkleeberg – Kleinzschocher als eines der Filetstücke des Kohlereviers erkannt. Zwei Flöze, das untere 2 bis 8 m, das obere 8 bis 12 m mächtig, übereinander zusammen durchschnittlich 12 bis 16 m Kohle unter 25 bis 30 m Deckgebirge. Ein Verhältnis von Abraum zu Kohle von 2,5 bis 3 :1, im Mittel 2,6 :1, ein Ausnahmefall im »Leipziger Kohlepott«. Das durchschnittliche Verhältnis in der Region liegt bei 4:1, z. T. bei 5 bis 7:1, z. B. auf großen Flächen östlich von Markkleeberg. In der Aue haben Saale und Weiße Elster in den letzten 350000 Jahren dem Menschen die künftige Abraumarbeit fast zur Hälfte abgenommen: Rund 25 bis 35 m Deckgebirge der Kohle sind von Flüssen abgetragen worden.

Absetzer 1113, im Tagebau Cospuden im Einsatz. 1995.

Die 20 m hohe und 2,2 m starke Napoleoneiche am Nordrand des Tagebaues Zwenkau – am 17. März 1981 gefallen.

Absetzer 1113 aus dem Tagebau Cospuden, gesprengt im Mai 1999.

Das Dröhnen der nahenden Maschinen des Tagebaues und die Detonationen beim Sprengen der Findlinge begleiten 1980 eines der letzten Picknicke am Fuße der fast 250 Jahre alten Napoleoneiche wenige Monate vor ihrer Fällung.

Die Freilegung der Erdschichten in den Tagebauen über mehrere hundert Quadratkilometer große Flächen und der neugierige Blick in den geologischen Schichtenstapel eröffneten dem Erdwissenschaftler einen Blick in die ihm politisch verschlossene Welt. 50 Millionen Jahre Landschaftsentwicklung und Klimageschichte Mitteleuropas lagen zu seinen Füßen. In der Stille wurden die in den Erdschichten überlieferte Pflanzen- und Tierwelt, die Strukturen und Hinterlassenschaften des Klimas der Vergangenheit studiert. Detaillierte Bilder des natürlichen Wandels der mitteldeutschen Landschaft seit 50 Millionen Jahren, einschließlich des erstmaligen Auftretens des Menschen entstanden. Sie beinhalten alle Facetten der heutigen Klimabereiche unserer Erde und reichen vom Landschaftsbild der Tropen Floridas über das der Wattlandschaft der Nordsee Schleswig-Holsteins und der Haffküste der Ostsee bis hin zur Taiga Sibiriens und der Gletscherbedeckung Grönlands.

Blick in den Schlund des Tagebaues Schleenhain mit im Vordergrund angeschnittenen Baumstämmen in Flusssedimenten der Braunkohlenzeit, im Hintergrund die aus bis zu vier Flözen bestehende mächtige Kohleabfolge, bedeckt von marinen und eiszeitlichen Ablagerungen. 1995.