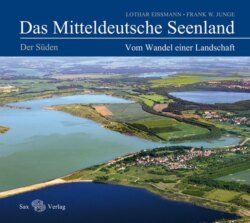

Читать книгу Das Mitteldeutsche Seenland. Vom Wandel einer Landschaft - Lothar Eißmann - Страница 12

Tabula rasa oder die Verlorenen Orte

ОглавлениеDie Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können.

Jean Paul

Die Schattenseiten des Übertagebergbaues waren über Jahrzehnte tabuisiert. Auf den Punkt gebracht wurden sie in einem kleinen Beitrag über Braunkohlenbergbau und Umweltprobleme, der erst in den Nachwendejahren erscheinen konnte: Die bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückreichende Gewinnung der Braunkohle erfolgt heute nur noch in Tagebauen. Bei der Förderung solcher Massenrohstoffe wie der Braunkohle ist diese Methode zwar die wirtschaftlich effektivste – auch was den Grad der Lagerstättennutzung der Kohle betrifft –, doch – unabhängig von emotionalen oder rationalen Wertungen – zugleich das radikalste Verfahren der Landschaftszerstörung. Anders ausgedrückt, sie ist die Ultima ratio des Bergmanns, die mit der Natur Tabula rasa macht. Der hinter uns liegende Eingriff ist auf Jahrmillionen irreversibel und besitzt damit eine geologische Dimension. Der Förderbrückenbetrieb ist wohl das ökonomisch effektivste Verfahren der Abraumgewinnung und -beförderung, technisch jedoch das kompromissloseste und unflexibelste. In Gang gesetzt, gleicht die Methode einem unentrinnbaren zerstörerischen Naturereignis.

Mit der Überbaggerung einer Kulturlandschaft in großem Ausmaß wird in Mitteleuropa die Devastierung von Ortschaften, Einzelhöfen und -gewerken zum nahezu schicksalhaften Zwang. Im Bereich des Tagebaues Espenhain wurden allein 14 Gemeinden und Ortsteile überbaggert, deren Wurzeln bis ins frühe Mittelalter (8. –11. Jahrhundert) zurückreichen. Im gesamten Gebiet des südlichen Mitteldeutschen Seenlandes betrifft dies im Zeitraum 1928 bis 2006 ca. 100 Orte mit insgesamt rund 33300 Einwohnern, von denen Rusendorf (1928 bis 1932) als erster und Heuersdorf (1995–2008) als zur Zeit jüngster der von der Landkarte verschwundenen Orte gelten (Jahreszahl – Beginn der Devastierung; Angaben in Klammer – Zahl der Einwohner; T – Teilabriss):

| 1928: | Rusendorf (150 Einwohner) |

| 1929: | Gaumnitz (328) |

| 1935: | Deuben (Siedlung) |

| 1941: | Witznitz (861) |

| 1944: | Petsa (350) |

| 1948: | Pirkau T (342) |

| 1950: | Zechau-Leesen T (1310), Ruppersdorf (210) |

| 1951: | Bergisdorf (280); Rötha-Geschwitz (545) |

| 1952: | Neukieritzsch T (190); Blumroda (560); Ruppersdorf-Bosengröba |

| 1953: | Zeschwitz (403) |

| 1954: | Streckau (700); Wuitz (644) |

| 1955: | Thräna T (20); Sabissa (338); Rüben (289); Stöhna (792) |

Durch den Bergbau verschwundene Orte im Gebiet des südlichen Mitteldeutschen Seenlandes.

Blumroda, Mitte d. 20. Jahrhunderts.

Droßdorf, um 1915.

Eythra, Ende der 1970er Jahre.

Bosengröba, um 1925.

Witznitz, um 1930.

Zehmen, 1926.

| 1956: | Großdeuben-West T (530); Großdeuben-Ost T (360) |

| 1957: | Zehmen (580); Ramsdorf-Loschützmühle (20); Görnitz-Hartmannsdorf (230); Mutschau (1033) |

| 1959: | Schnauderhainichen T (110) |

| 1960: | Regis-Breitingen T (40); Kleinhermsdorf/Nehmitz T (75) |

| 1961: | Altdeutzen T (370); Görnitz (320) |

| 1962: | Trachenau (450); Treppendorf (120) |

| 1963: | Kötzschwitz (17); Elstertrebnitz T (110); Stöntzsch (750); Pegau T (114); Köttichau (759) |

| 1964: | Gaschwitz T (767); Schleenhain (270); Borna-Ost T (134); Borna-Abtei; Heuersdorf-Großhermsdorf T; |

| 1965: | Pödelwitz-Leipen (82) |

| 1967: | Sestewitz T (203); Crostewitz/Cröbern (1750); Gestewitz T (277); Döbris (615); Domsen T (30) |

| 1968: | Hain-Kreudnitz (175); Kleinzössen (82) |

| 1969: | Hain-Guthegröba; Hain (350) |

| 1971: | Prödel/Zöbigker T (339); Zwenkau-Ziegelei Kinne T (20) |

| 1973: | Zwenkau-Nord I/II T (166); Cospuden (36) |

| 1974: | Markkleeberg-Göselsiedlung T (60); Markkleeberg-Ost T (256); Zwenkau-Weiße Mark T (24) |

| 1975: | Berndorf T (40); Zwenkau-Hartmannsdorf T (80) |

| 1976: | Vorwerk Auenhain (19); Piegel (67); |

| 1977: | Raßnitz T (50); Magdeborn (3200) mit Gruna, Kötzschwitz, Göltzschen T |

| 1978: | Zöbigker T (18) |

| 1980: | Bösdorf (1115); Steingrimma (178); Queisau (187) |

| 1981: | Zschagast (35); Droßdorf (300) |

| 1982: | Peres (146) |

| 1983: | Neukäferhain (50); Eythra (2100); Dobergast (285) |

| 1984: | Rödgen T (125) |

| 1985: | Methewitz-Käferhain (74); Lauer (25) |

| 1986: | Markkleeberg-Ziegelei (25); Markkleeberg-Gautzsch; Oellschütz T (5) |

| 1987: | Dreiskau-Muckern T (350) |

| 1988: | Bockwitz (130); Langenhain T (50) |

| 1989: | Böhlen T (10); Lippendorf T (40); Breunsdorf (450) |

| 1994: | Draschwitz-Zechenhaus (15); Schwerzau (38) |

| 1995–1998: | Großgrimma mit Grunau, Bösau, Mödnitz, Deumen, Domsen (850) |

| 1995–2008: | Heuersdorf (310) |

| 2012–2018: | Pödelwitz (130) |

Tagebau Schleenhain bei Deutzen mit Freilegung und Gewinnung des Thüringer Hauptflözes. Scheinbar unaufhaltsam verschlingt der Kohletagebau über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft. Obgleich angesichts dieses Bildes nicht vorstellbar, keimt mit ihrer Vernichtung doch zugleich der Samen eines Neuanfangs. 2012.

Görnitz, um 1960.

Heuersdorf, um 1925.

Für die Einwohner bedeutete die Umsiedlung nicht nur einen schmerzhaften materiellen, sondern auch immateriellen Verlust: neben der Trennung von Haus und Hof, Friedhof und Kirche, von der Landschaft, von Verwandten und Freunden die als unverwindbare Ruptur empfundene Verabschiedung von ländlicher Kultur, jahrhundertelanger dörflicher und vielfach sogar familiärer ortsgebundener Tradition und Geschichte. Für manchen kam die Aussiedlung auch im Häuslichen einer Verwerfung gleich, dem Neubeginn in einer anderen Welt: der Plattenbausiedlung in oder am Rande der Großstadt. Auch dieser Dimension des Bergbaues sollte bei aller historisch gegebenen Unabwendbarkeit der Wanderer, Angler, Segler oder Badende gedenken, wenn er sich heute oder künftig der dauerhaften positiven Folge der großen Bergbaukampagne des 20. Jahrhunderts erfreut. Wie das sagenumwobene Vineta gewissermaßen »ertrunken« sind unmittelbar südlich der Großstadt Leipzig die Ortschaften (oder Teile davon) Magdeborn, die mit über 3200 Einwohnern größte überbaggerte Gemeinde (mit Gruna, Kötzschwitz und Göltzschen), sowie Rödgen im Störmthaler See, der südliche Zipfel von Markkleeberg-Ost im Markkleeberger See und der zu Markkleeberg gehörende, schon 1216 erwähnte Ortsteil Cospuden und das Gut Lauer im Cospudener See. Wie der künftige Zwenkauer See – analog dem Cospudener See – ebenso »Eythraer See« heißen könnte, so auch der Störmthaler See in Erinnerung an das geschichtsträchtige »medeburu« und die einstige Großgemeinde »Magdeborner See«. Eine schwimmende Kirche auf dem Störmthaler See mit einem Turm, der dem der Kirche von Magdeborn nachgebildet ist, erinnert nun symbolisch an die dem Bergbau zum Opfer gefallenen Ortschaften mit ihren Kulturgütern. Diesen »Verlorenen Orten« ist seit Jahren eine ständige Ausstellung in der Kirchenruine Wachau gewidmet. Zahlreiche Gedenksteine mit Inschriften zur historischen Entwicklung der vom Kohlebergbau verschluckten Orte, häufig angebracht auf nordischen Findlingen oder Tertiärquarziten, die den Tagebauen der Umgebung entstammen, finden sich auch im südlichsten Gebiet des Mitteldeutschen Seenlandes. Beispielgebend sind die Erinnerungsteine an die verlorenen Ortschaften Gaumnitz (Tagebau »Emma« bei Theißen), Stöntzsch (Tagebau Profen-Nord), Hain und Kreudnitz (Tagebau Witznitz II). Neben symbolischen Plätzen der Erinnerung an die vom Bergbau überbaggerten Orte gibt es nur wenige, von denen ursprüngliche Gebäude erhalten geblieben sind. Zu ihnen zählt die jüngste, endgültig durch den fortschreitenden Tagebau Vereinigtes Schleenhain gefallene Ortschaft Heuersdorf. Im Jahr 2007 erfolgte in einer technologisch aufwendigen und spektakulären Aktion die Umsetzung der Heuersdorfer Emmaus-Kirche über 8 km nach Borna.

Bergisdorf, 1930er Jahre.

Zöpen, um 1920.

Magdeborn, um 1920.

Breunsdorf, um 1960.