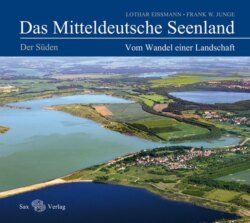

Читать книгу Das Mitteldeutsche Seenland. Vom Wandel einer Landschaft - Lothar Eißmann - Страница 13

Tagebauseen

ОглавлениеDie Menschen sind überhaupt eigener Natur, sobald ein See zugefroren ist, sind sie gleich zu Hunderten darauf und amüsieren sich auf der glatten Oberfläche: aber wem fällt es ein, zu untersuchen, wie tief er ist und welche Arten von Fischen unter dem Eise hin und her schwimmen?.

Johann Wolfgang von Goethe (1827, in Eckermann)

Austretendes saures, eisenreiches Kippenwasser am Zwenkauer See. 2008.

Wasserbewegung und Flutung

Für einen reibungslosen Abbau der Kohle im Tagebaubetrieb mit seinen Phasen von der Tagebauerschließung über die auf »trockenem Fuß« verlaufende Gewinnung der Kohle bis hin zur Füllung der Restlöcher mit Wasser und der Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft sind detailierte Kenntnisse zur geologischen Schichtenfolge mit ihrer Wasserführung und ihren Wasserwegsamkeiten unabdingbar; insbesondere dann, wenn die Kohlegewinnung mit ihrer weitflächigen Absenkung der Grundwasserspiegel unmittelbar in Großstadtnähe stattfindet. Als Beispiel hierfür kann der bis an den Stadtrand von Leipzig ausgedehnte Tagebau Espenhain gelten. In seinen erschlossenen und angrenzenden Feldern sind bis zu zehn über- und nebeneinanderliegende Grundwasserleiter entwickelt. Das Oberflächenwasser und das Grundwasser über der Braunkohle flossen früher konsequent der Pleiße und Gösel als tiefsten natürlichen Entwässerungsbahnen bzw. Vorflutern der Region zu. Der Aufstiegsweg des tieferen Wassers, vor allem der sandig-kiesigen Grundwasserleiter unter und zwischen der Braunkohle, war durch Kohle und Tone blokkiert, sodass sich ein hoher Wasserdruck aufbaute. Es ist zu vermuten, dass vor dem Eingriff des Menschen das aus den Hochflächen zuströmende Tiefenwasser so stark gespannt war, dass es bei einem Anschnitt – beispielsweise durch Bohrungen – artesisch zutage getreten wäre. Zur Trockenhaltung des Tagebaues bis zur tiefsten Arbeitsebene wurden die Grundwasserleiter durch viele hundert Filterbrunnen am Tagebaurand entwässert bzw. entspannt. In den 1980er Jahren betrug die Wasserförderung aus Filterbrunnen rund 18 bis 20 Mio. m³/Jahr oder rund 50000 m³/Tag. Der Tagebau lenkte den gesamten unterirdischen Wasserstrom des weit nach Osten und Südosten reichenden Einzugsgebietes auf sich. Mit dem Ende der Wasserhaltungsmaßnahmen füllen sich der Porenraum der in Form eines riesigen Trichters entwässerten Schichten und die im Tagebau verbliebenen offenen Hohlräume. Besäße das mit Wasser sich füllende Tagebaurestloch, der kommende See, keinen oberirdischen Abfluss zu einem Vorfluter, stellte sich nach Jahren ein Wasserspiegel ein, der im Niveau der Grundwasseroberfläche des benachbarten oder angeschnittenen höchsten stärkeren Grundwasserleiters liegt. Das wäre im Falle des Störmthaler Sees um +118 bis 120 m NN. Da beide Seen durch einen Kanal verbunden werden und der Markkleeberger See an die Kleine Pleiße angeschlossen wird, tritt das in einigen Jahrzehnten vorwiegend aus Grundwasser des Einzugsgebietes bestehende Seewasser wieder in den größeren Kreislauf ein, wie vor dem Bergbau, nur mit einem um viele Kilometer verkürzten Sickerweg. Der See schließt wie der Tagebau auf unabsehbare Zeit die angeschnittenen Grundwasserleiter kurz. Er kommandiert künftig weithin die Grundwasserbewegung des Hinterlandes, freilich gegenüber dem offenen Tagebau und der Filterbrunnenentwässerung stark gedämpft. Der Grundwasserspiegel der höheren Grundwasserleiter wird auf einem viele Quadratkilometer großen Areal im östlichen Vorland des Sees unter dem Niveau vor dem Eingriff des Bergbaues liegen. Da das Druckpotenzial, wenn auch reduziert, noch existiert, erscheint es möglich, dass dem See künftig sogar Tiefengrundwasser in bedeutender Menge zufließt und auf kurzem Wege über den See an die Pleiße abgegeben wird. Auch das in den an die Seen angrenzenden Kippmassen versickernde Wasser tritt zu einem Teil in nördlicher wie östlicher Richtung in die Seen ein. Doch hält die geringe Durchlässigkeit (Permeabilität) der Kippensedimente die Menge in engen Grenzen. Als bleibender Nachteil für den Wasserhaushalt des Einzugsgebietes gegenüber der Zeit vor dem Eingriff des Bergbaues werden die wie überdimensionale Brunnen wirkenden Seen vor allem den unterirdischen Abfluss beschleunigen, die langzeitige kontinuierliche Verfügbarkeit des Grundwassers der Umgebung vermindern und schließlich auch zu einem Wasserverlust führen, bei wesentlich vermehrter Speicherung von Wasser in der Region.

Die Füllung von Tagebauseen mit Grundwasser auf natürlichem Wege vollzieht sich anfangs rasch, verlangsamt sich aber mit steigendem Wasserstand und der damit verbundenen Gefälleminderung des Zustroms beträchtlich. Beide Seen würden ihren Endwasserspiegel erst nach der Mitte des Jahrhunderts, frühestens 2060 erreichen. Aus geotechnischen und wasserchemischen Gründen, nicht zuletzt einer raschen Nutzung wegen, sind, wie vorher in Cospuden, auch diese beiden Tagebaurestlöcher mit Fremdwasser geflutet. Seit dem 20. Juli 1999 wurde dem Markkleeberger See Grundwasser aus dem Braunkohlentagebau Profen zugeführt. Am Anfang betrug die Menge 30000 m³/Tag, seit dem Jahre 2000 rund 45000 m³/Tag. Der Endwasserstand bei +113 m NN wurde im Jahre 2006 erreicht. Im Störmthaler See ist im Frühjahr des Jahres 2000 mit der Stilllegung der Reinigungsanlage die Grubenwasserhaltung (Niederschlags- und Sickerwasser) endgültig eingestellt worden. Zusammen mit einem Teil des noch geförderten Filterbrunnenwassers flossen dem Restloch rund 3500 m³ pro Tag zu. Im Jahre 2003 begann die Hauptflutung mit der Einspeisung von 15000 bis 20000 m³/Tag Grundwasser aus dem Tagebau Profen. Ab 2007 wurde die Menge auf 70000 m³/Tag gesteigert, indem zusätzlich Grundwasser aus dem Tagebau Schleenhain zugeführt wurde. Der vorgesehene stationäre Strömungszustand bei +117 m NN wurde 2012 erreicht. Aufgrund seines stark calciumsulfat-betonten (Calcium 342 mg/l; Sulfat 992 mg/l), wenig karbonatgepufferten (Hydrogenkarbonat 36 mg/l) und sauren Seewassers (pH-Wert-Enwicklung: 2004 bis 2006: 3,4–4,0; 2010: 6,3) sind im Falle des Störmthaler Sees Nachsorgemaßnahmen zum Erreichen einer nachhaltigen Gewässergüte notwendig.

Wasserqualität und Status der Seen

Versauerungspotenzial

Die Wasserbeschaffenheit von Seen, natürlichen wie Tagebauseen, ist zumindest in der Anfangsphase in hohem Maße von den Stoffströmen abhängig, die aus dem Einzugsgebiet zugeführt und aus den Seebecken wieder abgeleitet werden. Das normalerweise aus oberflächennahen Grundwasserleitern und künstlich nicht stärker kontaminierten Flüssen und Bächen sowie deren Uferfiltrat zufließende Wasser ist pH-neutral und mäßig bis mittelstark mineralisiert. Die tieferen, braunkohlenzeitlichen, vor allem marinen Schichten jedoch führen in erheblichen Mengen fein verteilte oder zu haselnuss- bis apfelgroßen Konkretionen zusammengewachsene Eisensulfide in Form von Markasit und Pyrit. Dazu kommen weitere Schwefelverbindungen und reiner Schwefel. Bei der Belüftung der gewachsenen Schichten durch Grundwasserabsenkung sowie bei Baggerung und Versturz und in die Kippmassen einsickerndem Niederschlagswasser entsteht durch Oxidation in der Bodenfeuchte Schwefelsäure. In Kippmassen zirkulierendes Wasser kann einen so hohen Säuregrad erreichen, dass es Schuhwerk und Kleidung in kurzer Zeit zerstört. Über das Sickerwasser oder das sich hebende Grundwasser gelangen die Säure und anderes Versäuerungspotenzial wie gelöstes zweiwertiges Eisen und Aluminium, aber auch andere Metalle, in die Seen. Sie führen daher in der Initialphase oftmals ein stark bis mäßig saures Wasser (pH-Wert 3,5 bis 6).

Was die an die Seen angrenzenden mächtigen Kippmassen betrifft, noch einige wenige Bemerkungen. Es sind gegenwärtig und noch längere Zeit chemisch quasi »gärende« Erdmassen mit einer Zusammensetzung, die chemische Prozesse in Gang setzen, teils beschleunigen, teils hemmen oder ihre Wirkungen sogar wieder aufheben können. Das Kippenwasser ist durch Abdeckung der Kippen mit absorptionsfähigem, vielfach karbonathaltigem Mineralboden – einen hohen Kalkgehalt verstürzter mariner Sedimente wie Muschelschluff und Muschelsand und nicht zuletzt durch die in den Kippmassen ablaufenden reduktiven und Pufferungsprozesse (N. Hoth 2000 spricht in diesem Zusammenhang von einem »wirksamen Selbsthilfemechanismus«) – auf dem Weg intensiver Neutralisation und Wiederfestlegung mobilisierter Verbindungen (Metalle). Die tieferen Kippenwässer sind teilweise schon gipsgesättigt und stark Hydrogenkarbonat führend. Der hohe Feinkornanteil macht die Kippe zu einem »Schwamm« mit vereinzelten Wasserpassagen. Die den Seen zufließende Wassermenge ist daher im Verhältnis zum künftigen Grundwasserstrom aus dem gewachsenen Gebirge gering.

Fremdwasser

Eine rasche Flutung mit möglichst gut gepuffertem Wasser, d. h. mit einem Chemismus, der bei Zufuhr begrenzter Mengen an starken Säuren den pH-Wert praktisch konstant hält oder direkt zur Neutralisierung der Säuren führt, beispielsweise durch einen höheren Gehalt an Kalziumhydrogenkarbonat, ist die physikalisch-technisch wie chemisch beste Maßnahme, der Versauerung entgegenzuwirken. Die Erosionsfläche und damit der mechanische Eintrag von Säurebildnern in den See werden verringert. Der schneller als das Grundwasser ansteigende Seewasserspiegel blockiert nicht nur einen Teil des Grundwasserzustroms; Flutungswasser dringt in den belüfteten Porenraum auch ein und neutralisiert die Säure des Sicker-, Haft- und Grundwassers.

Ein Glücksumstand für die Füllung der Tagebauseen um Leipzig ist die Tatsache, dass südlich einer bei Rötha in nordwest-südöstlicher Richtung verlaufenden geologischen Störung, auf der Nordwestsächsischen Tiefscholle mit mächtigem Anhydrit- und Karbonatgestein unter dem Flözgebirge, ein stark mineralisiertes Grundwasser mit einem relativ hohen Karbonatgehalt fließt. Dieses Tiefengrundwasser wird in den Tagebauen Profen und Schleenhain zur Sicherung des Kohleabbaus in bedeutenden Mengen gehoben. Das Wasser zeichnet sich bei einem neutralen pH-Wert (pH 7,3) durch eine hohe Alkalität (um 6 mmol/l) und eine hohe Sulfatkonzentration (um 11 mmol/l) aus. Es ist Wasser vom Ca-Mg-Na-HCO3-Cl-Typ mit einer Gesamthärte von rund 70 °DH, davon einer Karbonathärte von 15 °DH und einem Sulfatgehalt von rund 1000 mg/l. Sehr gering sind die Gehalte an gelöstem reaktivem Phosphor und an Stickstoffverbindungen. Das gilt auch für organische Verbindungen. Schwermetalle, außer Eisen, treten nur in Spuren auf.

Eisen- und Magnesiumsulfate. Beispiele für Mineralneubildungen durch saure zirkulierende Grund- und Oberflächenwässer: Die an Tagebauwänden auskristallisierten Minerale Magnesiocopiapit (oben) und Starkeyit (unten).

Das in mehreren Hundert Millionen Kubikmetern in die vier stadtrandnahen Seen (Cospudener, Markkleeberger, Störmthaler und Zwenkauer See) eingeleitete Fremdwasser führt zu einer Neutralisierung des Grund- und Seewassers wahrscheinlich bis in eine Zeit, in der besonders das in den braunkohlenzeitlichen Grundwasserleitern entstandene saure Poren-, Sicker- und Grundwasser ausgeschleust sein wird und die Bildung von Schwefelsäure durch Erschöpfung des Oxidationspotenzials nahezu wieder auf den geringen natürlichen Wert aus der Zeit vor dem Eingriff des Bergbaues zurückgegangen ist. Der während des Sommers vor allem durch Kohlensäureentzug aus dem Fremdwasser der Seen in großen Mengen ausgefällte Kalk bildet eine weitere Quelle langfristigen Säureabbaues. Der Cospudener See führt nach Ende der Füllung und der Markkleeberger See in der heute abgeschlossenen Flutungsphase ein pH-neutrales, stabil hydrogenkarbonatgepuffertes Wasser. Das wird ohne Zweifel auch für den gegenwärtig einen pH-Wert von 6,3 aufweisenden Störmthaler See nach Abschluss seiner Füllung zutreffen. Eine bedrohliche Versauerungsgefahr besteht für alle vier nahe der Großstadt Leipzig gelegenen und mit Fremdwasser gefluteten Seen (mit Einschränkungen für den Zwenkauer See) auch in der Zukunft nicht.

Bei Seen, die durch Angrenzung oder Überflutung weitflächiger Areale mit Kippmassen ein hohes Versauerungspotenzial aufweisen, wie dies zum Beispiel beim Bockwitzer, Hainer und Zwenkauer See gegeben ist, waren ergänzende Maßnahmen zur Erlangung einer schnellen und nachhaltigen Neutralisation ihres Seewassers erforderlich. Zumischungen von Karbonat (Soda: Na2CO3) während bzw. nach erfolgter Fremdwasserflutung führten zum Beispiel am Pilotobjekt dieser Maßnahmen, dem Bockwitzer See, zwischen 2004 und 2009 zu einer Anhebung des pH-Wertes seines Seewassers von stark sauren zu neutralen Bedingungen. Vergleichbare Maßnahmen wurden ebenfalls am Hainer See mit Erfolg durchgeführt; am Zwenkauer See sind sie derzeit im Gange.

Fremdwasserzulauf in den Markkleeberger See. 2003.

Schichtung der Seen

Die vier genannten, den unmittelbaren südlichen Stadtrand von Leipzig umsäumenden Seen werden zum Typus der dimikten stehenden Gewässer zählen, d. h. im Sommer aus einem geschichteten Wasserkörper bestehen, oben aus dem rund 10 m mächtigen durchwärmten Epilimnion und unten aus dem kühlen Hypolimnion mit relativ scharfem Übergang (Metalimnion). In allen Seen, vor allem aber im Cospudener und Markkleeberger See, überwiegt das Volumen des Hypolimnions deutlich. Im Frühjahr und Herbst erfasst die Seen eine Umschichtung des Wassers. Sommer und Winter sind Stagnationsphasen. Nicht nur Wind, Sonneneinstrahlung und allgemeines Temperaturregime in Bodennähe, sondern auch zufließendes, relativ warmes Tiefengrundwasser (8 bis 10 °C) werden Zirkulation und Eisbildung beeinflussen, später vermutlich auch eine gewisse Dichteschichtung nach dem Gehalt an gelösten Stoffen. Die Nährstoffkonzentration wird niedrig bis mäßig sein, die Seen werden also einen oligotrophen bis mäßig mesotrophen Status besitzen. Die steilen Unterwasserböschungen verhindern eine galoppierende seewärtige Ausbreitung des Schilfgürtels wie überhaupt der feuchtigkeits- und wasserliebenden Pflanzengemeinschaften, doch werden sie ausreichende Entfaltungsmöglichkeiten vorfinden, um beständige Habitate für Wasservögel, Fischbrut und andere Organismen zu bilden. Den Schlüssel für den künftigen Zustand der Seen hält in erster Linie der Mensch in der Hand. Denn es hängt mehr davon ab, wie es dem Menschen der Nachbergbauzeit gelingt, Gefährdungspotenzial vom Nährstoffeintrag bis zum Nutzungsdruck gering zu halten, als von den negativen Wirkungen, die von geogenen Agenzien ausgehen, die der Bergbau aktiviert hat.

Das Wasser der Mehrzahl der Bergbauseen besitzt Badewasserqualität und könnte mit geringem Aufwand als Trinkwasser benutzt werden. Die Seen sind ein unschätzbarer Gewinn für die Landschaft und die gesamte Natur der Region. Sie werden ein Born sein der Erholung – für den Wanderer und Badenden, den Wassersportler und Angler und alle, die sich an einer neu entfaltenden Landschaft und ihrer belebten Natur erfreuen möchten und können.

Lebensdauer der Seen

Bleibt die Frage der Lebensdauer. Die geringe biogene Produktion hält die Sedimentation organischer Substanz in engen Grenzen. Mit der Bedeckung der Ufer- und Hangregion durch die Vegetation nimmt die Erosion minerogener Substrate und damit ihr Eintrag in die Seen stark und nachhaltig ab. Glazialseen im nördlichen Norddeutschen Tiefland mit ähnlicher morphologischer Konfiguration über und unter Wasser hatten durch kaltzeitliche Offenlandverhältnisse in den ersten Jahrtausenden ihrer Existenz ungünstigere Erhaltungsbedingungen als die Bergbauseen. Erosion in der Umgebung und damit Sedimenteintrag in die Seen waren beträchtlich. Auch die folgenden 10000 Jahre Warmzeit mit intensivem Pflanzenwachstum innerhalb und außerhalb der Seen vermochte sie nicht auszulöschen, wenngleich alle auf uns gekommenen stehenden natürlichen Gewässer nur noch Restseen sind. So erscheint uns eine Mindestlebensdauer der meisten Bergbauseen außerhalb der Flussauen von 15000 Jahren durchaus realistisch. Viele werden wohl das Doppelte oder ein noch höheres Alter erreichen. Seen wie der Cospudener See und Zwenkauer See mit einer Lage in der Nähe aktiver Fließgewässer sind in ihrer Langzeitexistenz weit stärker gefährdet. Sollte die Weiße Elster in den kommenden Jahrhunderten einen Zugang zum See finden oder sogar in voller Breite einmünden, würden sie zu einer gewaltigen Sedimentfalle. Ihre Tiefen lösten sogar einen bedeutenden Erosionsimpuls flussauf aus, sodass schon quasi fossilgewordenes Auensediment in Bewegung gebracht würde. Allein rund Dreiviertel der schätzungsweise 25000 m³ Schwebstoff pro Jahr könnten sich im See absetzen. Ein Delta aus Sand und Kies mit feinkörnigem Sediment am Fuß baute sich in den See vor. Das Beispiel des im ehemaligen Bitterfelder Kohlerevier gelegenen und von der Mulde durchflossenen vormaligen Tagebaus Muldenstein, der heutige Muldestausee, lehrt uns diese Entwicklung. Dennoch dauerte es mindestens 2000 bis 3000 Jahre, bevor der See weitgehend ausgelöscht wäre. Einzig der Mensch mit seinen technischen Mitteln und Naturkatastrophen nicht gekannten Ausmaßes könnten die natürliche Lebensdauer aller Seen in extremer Weise verkürzen, durch technische und biologische Maßnahmen freilich auch verlängern. Hinsichtlich der langlebigen Hochflächenseen ist sogar an ein ganz stilles Ereignis ihrer Auslöschung zu denken, an eine neue Inlandeisinvasion, freilich nicht vor 50000 Jahren.

Eine neue Generation von Geschichtsarchiven

Die neuen Seen werden in Zukunft nicht nur die plakativsten ins Auge fallenden Zeugen der größten Erdumwälzung am Südrand des Norddeutschen Tieflandes der letzten Jahrtausende sein. Mit ihnen beginnt auch eine neue Archivierungsphase mit der Basis »21. Jahrhundert nach Christus«, nämlich die der kommenden Jahrtausende. Wie sich in den Ablagerungen der älteren Naturseen über Tausende von Jahren biologisch, lithologisch wie geochemisch der Gang der erdgeschichtlichen Prozesse, des Klimas und, mit beiden gekoppelt, der biologischen Entwicklung, seit rund 7000 Jahren auch die Aktivität des Menschen spiegelt, wird sich in den Sedimenten der Tagebaurestseen vom Tag der Flutung die künftige, in immer stärkerem Maße anthropogen überprägte Entwicklung der Natur reflektieren. Der zu erwartende zyklische Aufstieg und Niedergang in der Kulturgeschichte künftiger Menschengeschlechter wird dabei dominant abgebildet und den natürlichen Gang wohl oft bis zur Unlesbarkeit überprägen. Möglicherweise werden sich die Höhen der Kultur in Sedimentmarken der Seepflege bzw. geringer Eutrophierung, die Tiefen in der anthropogenen Veränderung der Seen äußern, in Zuständen, wie wir Gegenwärtigen sie bei ungezählten Seen dieser Erde registrieren müssen, meistens sogar in Regionen wirtschaftlicher Hochkultur, wo in nur wenigen Jahrzehnten einer jahrtausendelangen Seegeschichte die Gewässer ihre naturgegebene Balance verlieren, unter dichten Pflanzenteppichen erblinden oder zu Kloaken verkommen.

Werden die Seen das Klima verändern?

Oft wird nach den Auswirkungen der Seen auf das Wetter, ja sogar auf das Klima gefragt. Wir müssen uns auf wenige apodiktische Bemerkungen begrenzen.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Verdunstung über offenem Wasser wesentlich größer ist als über Landflächen. In der weiteren Umgebung von Leipzig beträgt die Verdunstung bei einem realen (korrigierten) mittleren Niederschlag von etwa 630 mm/Jahr rund 475 bis 500 mm. Über geschlossenen Wasserflächen kann von rund 700 mm ausgegangen werden. Sie liegt damit rund 70 mm höher als der Niederschlag. Als anschauliches Beispiel hierfür kann der am Südwestrand der Stadt Leipzig gelegene und ausschließlich durch Niederschläge gespeiste und über viele Jahrzehnte als Freizeitsee genutzte Leipziger Elsterstausee gelten. Nach Kappung seiner künstlichen Wasserzuführung ist der ehemals knapp 50 Hektar große und über dem Wasserspiegel der vorbeifließenden Weißen Elster liegende Flachsee zu einem nur periodisch wasserführenden Standgewässer, einem »Himmelteich«, mutiert, der gegenwärtig trocken liegt. Die nicht unerhebliche Zunahme der Verdunstung, die auch zu einem nennenswerten regionalen Wasserverlust durch die entstehenden Bergbauseen führt, und das gegenüber dem Boden stark abweichende thermische Verhalten des Wassers müssen sich auf das Mikroklima zumindest der engeren Seeregion auswirken. Die Feuchtigkeit steigt, die sommerliche Schwüle und die Anzahl ihrer Tage nehmen zu. Sie erfährt insofern eine gewisse Kompensation, als die Windgeschwindigkeiten mit wachsender Streichlänge über den Seen etwas ansteigen. In der kalten Jahreszeit ist über und im Umkreis der Seen auch mit stärkerer Nebelbildung zu rechnen. Insgesamt werden unter dem Einfluss der Seen die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht geringer, die Temperaturen also ausgeglichener. Die Beträge dürften jedoch in geringer Seeentfernung – wenige Kilometer – vielfach schon unter der subjektiven Wahrnehmungsgrenze liegen.

Wolkentürme über dem Kraftwerk Lippendorf und dem Zwenkauer See. 2012.