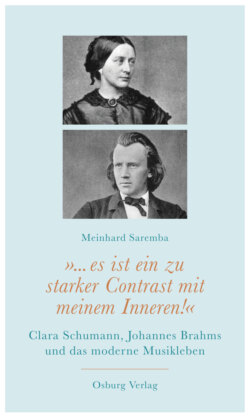

Читать книгу "... es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!" - Meinhard Saremba - Страница 23

Die Bürde der Anerkennung

ОглавлениеNur zwei Wochen nach dem Kennenlernen begann Robert Schumann mit einem Zeitungsbeitrag, um Johannes Brahms zu Bekanntheit zu verhelfen. Robert hatte seine Tätigkeit als Herausgeber der im April 1834 in Leipzig von ihm mitbegründeten Neuen Zeitschrift für Musik lange aufgegeben. Im Oktober 1853 besaß er aber immer noch genügend Autorität, um jederzeit einen Leitartikel lancieren zu können.

In einer der ersten Ausgaben hatte er postuliert, es gelte »die alte Zeit und ihre Werke anzuerkennen« und »eine junge, dichterische Zukunft vorzubereiten, beschleunigen zu helfen«.114 Als er zehn Jahre nach der Gründung nach Dresden übersiedelte, übergab er die Leitung an seinen Mitarbeiter Oswald Lorenz, einen unverheirateten Musiklehrer, dem er seinen Liederzyklus Frauenliebe und -leben gewidmet hatte. Als Lorenz Ende 1844 als Gesangslehrer und Organist nach Winterthur zog, kaufte der Musikgelehrte Franz Brendel die Zeitung kurzerhand. Der Sohn eines bedeutenden sächsischen Bergbautechnikers und Maschinendirektors schwang sich damit ab dem 1. Januar 1845 für nahezu ein Vierteljahrhundert zum verantwortlichen Chefredakteur auf.

Claras Vater Friedrich Wieck hatte bei der Anbahnung des Geschäfts die Hände im Spiel, weil es ihm wahrscheinlich durchaus recht war, dass Brendel das Magazin keineswegs im Schumannschen Sinn weiterführen wollte. Sobald der ungeliebte Schwiegersohn nicht mehr das Sagen hatte, veröffentlichte Wieck in der Neuen Zeitschrift für Musik ab 1846 etliche Beiträge zur Musikpädagogik. Brendel ließ er wissen, er »arbeite gleich aus dem ganzen, äußerst feurig u. hitzig«.115 Clara Schumann bewies einen sicheren Instinkt, als sie sich 1843 nicht dafür einspannen ließ, zu Vorträgen Brendels die Musikbeispiele zu präsentieren und meinte, »ein musikalischer Philosoph der Art sey ein Häufchen Unglück«.116 Welch unliebsame Entwicklung dieses Publikationsorgan nehmen sollte, erkannten die Schumanns spätestens im September 1850: Unter dem Titel »Das Judenthum in der Musik« – so die originale Schreibweise – erschien ein unter dem Pseudonym »K. Freigedank« anonym verfasster Artikel, in dem gegen den drei Jahre zuvor verstorbenen Freund Felix Mendelssohn Bartholdy gehetzt wurde.117 Dieser Tendenz, die »Zukunft vorzubereiten«, wollte Robert Schumann etwas entgegensetzen.

Am 28. Oktober 1853 erschien sein Beitrag über Johannes Brahms als den kommenden Mann der deutschen Musik unter dem ambitionierten Titel »Neue Bahnen« auf der Titelseite der Neuen Zeitschrift für Musik.118 Bereits in der Einleitung erinnerte Robert Schumann daran, dass er als jemand, der sich jahrelang »der früheren Redaktion dieser Blätter widmete«, eine qualifizierte Instanz für diesbezügliche Prophezeiungen sei. Er formulierte sein Anliegen in einer für das 19. Jahrhundert durchaus üblichen rhetorischen Weitschweifigkeit, die mit mythologischen Anspielungen durchsetzt wurde. Man warte auf einen »Auserwählten«, hieß es, der »uns die Meisterschaft nicht in stufenweiser Entfaltung brächte, sondern, wie Minerva, gleich vollkommen gepanzert aus dem Haupte des Kronion entspränge«. Er kündigte an, dass nun »ein junges Blut« gekommen sei, »an dessen Wiege Grazien und Helden Wache« hielten: »Er heißt Johannes Brahms, kam von Hamburg, dort in dunkler Stille schaffend, aber von einem trefflichen und begeistert zutragenden Lehrer gebildet in den schwierigsten Satzungen der Kunst, mir kurz vorher von einem verehrten bekannten Meister empfohlen. Er trug, auch im Aeußeren, alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen: das ist ein Berufener. Am Clavier sitzend, fing er an wunderbare Regionen zu enthüllen. Wir wurden in immer zauberischere Kreise hineingezogen. Dazu kam ein ganz geniales Spiel, das aus dem Clavier ein Orchester von wehklagenden und lautjubelnden Stimmen machte. Es waren Sonaten, mehr verschleierte Symphonien, – Lieder, deren Poesie man, ohne die Worte zu kennen, verstehen würde, obwohl eine tiefe Gesangsmelodie sich durch alle hindurchzieht, – einzelne Clavierstücke, theilweise dämonischer Natur von der anmuthigsten Form, – dann Sonaten für Violine und Clavier, – Quartette für Saiteninstrumente, – und jedes so abweichend vom andern, daß sie jedes verschiedenen Quellen zu entströmen schienen. Und dann schien es, als vereinigte er, als Strom dahinbrausend, alle wie zu einem Wasserfall, über die hinunterstürzenden Wogen den friedlichen Regenbogen tragend und am Ufer von Schmetterlingen umspielt und von Nachtigallenstimmen begleitet.« Schumann krönte seinen Artikel mit einer Aussage, die für Johannes Brahms mehr Gefahren barg, als ihm nützten konnte: »Wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen, im Chor und Orchester, ihre Kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbarere Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt bevor. Möchte ihn der höchste Genius dazu stärken, wozu die Voraussicht da ist, da ihm auch ein anderer Genius, der der Bescheidenheit, innewohnt. Seine Mitgenossen begrüßen ihn bei seinem ersten Gang durch die Welt, wo seiner vielleicht Wunden warten werden, aber auch Lorbeeren und Palmen; wir heißen ihn willkommen als starken Streiter.« Die »Lorbeeren« waren durchaus wörtlich zu nehmen, denn es war eine im 19. Jahrhundert übliche Praxis, bei Jubiläen oder als Dankesbezeugung bei herausragenden Leistungen auf dem Konzertpodium, öffentlich individuell dekorierte Teller, Pokale oder Lorbeerkränze zu überreichen.

Wie Fußnoten zu seinem Artikel belegen, war sich Robert Schumann darüber im Klaren, dass vorerst die Brahmsschen »Productionen mehr einem engeren Kreise bekannt sind«. Hierzu zählte er Musiker wie Joseph Joachim, Ernst Naumann, Ludvig Norman, Woldemar Bargiel – Claras Stiefbruder –, Theodor Kirchner, Julius Schäffer, C. [sic, D.] F. Wilsing und Albert Dietrich; meinte aber, es seien »als rüstig schreitende Vorboten« zudem Niels W. Gade, C. A. Mangold, Robert Franz und St. Heller zu nennen. »Es waltet in jeder Zeit ein geheimes Bündnis verwandter Geister«, schrieb Schumann und wünschte sich: »Schließt, die Ihr zusammengehört, den Kreis fester, daß die Wahrheit der Kunst immer klarer leuchte, überall Freude und Segen verbreitend.«

Nur wenige Seiten später verabreichte Franz Brendel das Gegenmittel zu dem Beitrag, den er sicherlich mehr aus Respekt gegenüber dem Gründer als aus Neigung aufgenommen hatte. In einem Konzertbericht aus Karlsruhe würdigte man, wie (der konvertierte jüdische Musiker) Joseph Joachim für seinen »Vortrag der Bach’schen Chaconne für Violine solo« einen »wahren Beifallssturm« erntete, und vermerkte wohlwollend, dass er sie »ohne die Mendelsohn’sche Clavierbegleitung« vortrug, »was auch wir für das Bessere und Richtigere halten«. Im gleichen Konzert präsentierte der Wagner-Apologet Hans von Bülow als Pianist Liszts Fantasie für Klavier und Orchester über Beethovens »Ruinen von Athen«. Dieses Werk wurde gepriesen als »ein Product der neuen Kunstrichtung«, denn es war »ganz geeignet, die Claviertechnik und Compositionsart unserer Zeit in ihrer charakteristischen Eigenthümlichkeit zu zeichnen«.119 In Brendel fand Liszt einen Gesinnungsgenossen in der Publizistik: Mögen die anderen auch »hin und her Recensionen spucken«, so »schreiten wir unserentheils rüstig und besonnen voran«, schrieb er »in aufrichtiger Freundschaft und Ergebenheit« nach Leipzig.120 Die Fronten waren abgesteckt.