Читать книгу "... es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!" - Meinhard Saremba - Страница 24

Der Kampf um die Thronfolge

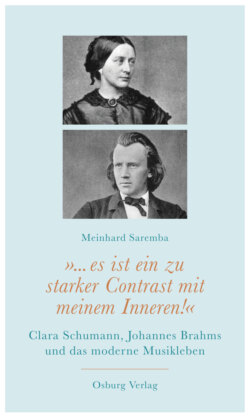

ОглавлениеDas aus Oscar Wildes Gesellschaftskomödie Lady Windermeres Fächer überlieferte Bonmot, es gebe auf dieser Welt nur zwei Tragödien, nämlich wenn Wünsche enttäuscht und wenn sie erfüllt werden, aber Letzteres sei viel schlimmer, beruhte auf Lebenserfahrungen, die auch Clara Schumann und Johannes Brahms machen sollten. Die Pianistin und ihr Mann Robert erleichterten Brahms die Integration in die Familie und den Freundeskreis, so gut es ihnen möglich war. Clara pflegte ihr Leben lang Kontakt zu Mitgliedern der Bankiersfamilien Deichmann und Mendelssohn, den etablierten Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft, Verlagen, Orchestern und Musikern. Anfangs vermittelte Robert noch die ersten Verbindungen zum Leipziger Verlag Breitkopf & Härtel. Von dem Zwischenstopp bei Joachim in Hannover aus begab sich Johannes im November 1853 in die Stadt an der Pleiße, um Vorbesprechungen für die Publikation seiner Werke zu führen. »Ich hatte ein langes Gespräch mit Brahms, was mich sehr interessierte und belehrte«, erinnerte sich Clara. »Er meinte, es gäbe viele Talente, die, wenn es ihnen gesagt worden, daß sie Empfindung und Originalität haben, an dem Bewußtsein, daß sie es [sic] haben, scheitern, weil sie dann danach trachten, immer mehr in der Weise wirken zu wollen und die eigentliche ursprüngliche Kraft und Natur (das unbewußte Schaffen) verlieren. Ich fand das sehr wahr, doch glaube ich dies nur anwendbar auf Talente, nicht auf das Genie, denn letzteres geht unbekümmert um alles, seinen Weg, folgt nur seinem Gotte! – Solch ein Genie ist auch gewiß Brahms; ein bewunderungswürdiger Mensch überhaupt!«121 Auch die Leipziger Herausgeber waren beeindruckt und im Dezember 1853 erschienen bereits die ersten Lieder sowie die erste und im Februar 1854 die zweite Klaviersonate im Druck. Die Erwartungen, die er mit seinen Kompositionen als Jugendlicher und junger Mann weckte, wuchsen sich zu einer Belastung aus. Später rühmte sich Brahms’ Hamburger Klavier- und Kompositionslehrer Eduard Marxsen, er habe 1847 bei der Nachricht von Mendelssohns Tode »unter trauten Freunden« bereits »nach innigster Überzeugung« geäußert: »Ein Meister der Kunst ist heimgegangen, ein größerer erblüht in Brahms.«122 Diese in kleinem Kreis verbreitete Erwartung stand am Beginn bedeutsamer Ereignisse. In den Jahren zwischen 1847 und 1854 bahnten sich in den deutschen Herzog-, Fürsten- und Königtümern nicht nur umwälzende politische Entwicklungen an, auch im Musikleben kam es zu einschneidenden Veränderungen. Einst waren deutschsprachige Musiker, trotz vieler Unstimmigkeiten in Einzelheiten, auf einen Konsens aus: Robert Schumann hatte mit Gleichgesinnten »im reinen Sinn und im Interesse der Kunst« 1834 sein Fachmagazin Neue Zeitschrift für Musik herausgebracht, das den eigenen Grundsätzen zufolge ein vielschichtiges Bild des Kulturlebens bieten sollte. Vor allem wollte man Musikern ermöglichen, zusätzlich »durch Wort und Schrift zu wirken« und eigene Ansichten darzulegen, »so weit sich das mit Gerechtigkeit und Unparteilichkeit überhaupt verträgt«.123 Er und Clara Wieck freundeten sich mit Felix Mendelssohn Bartholdy an, den sie im August 1835 persönlich kennenlernten, als er in Leipzig Gewandhauskapellmeister wurde. Man stand sich näher als dem in den 1840er-Jahren erstmals erfolgreichen Richard Wagner. Schumann pries Mendelssohn als »den ersten Musiker der Gegenwart«.124 Der jugendliche Brahms, wie Mendelssohn gebürtiger Hamburger, dürfte die Werke seines Landsmanns gewiss aufgeführt haben. Schon als Jugendlicher bot sich ihm die Gelegenheit: Im Mai 1847 hatte ihn der Männerchor in Winsen aufgrund seines Talents bereits im Alter von 14 Jahren die Leitung anvertraut. Noch viele Jahre später äußerte er in einem Brief, er gäbe alle seine Werke »drum, wenn ich eine Ouvertüre wie die Hebriden von Mendelssohn hätte schreiben können«.125 Dass Brahms noch als reifer Künstler Mendelssohns achtstimmige Motette auf den Luther-Choral »Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen« als Schatz in seiner Autografensammlung hütete und 1864 aufführte, erscheint wie die mahnende Erinnerung an eine der folgenreichsten Katastrophen der deutschen Musikgeschichte: Ende Oktober 1847 war Felix Mendelssohn Bartholdy bei einem Spaziergang mit seiner Frau Cäcilie völlig unerwartet mit einem »Nervenschlag«, wie man es damals nannte, zusammengebrochen. Es deutete sich an, dass die Musikausrichtung, die Clara, Robert und Johannes viel bedeutete, ihren herausragendsten, international hoch angesehenen Komponisten verlieren würde. Das Ende kam rasch: Am 4. November 1847 starb Mendelssohn im Alter von nur 38 Jahren wahrscheinlich an den Folgen einer Subarachnoidalblutung, bei der in der ›spinnenartigen Hirnhaut‹ ein zumeist genetisch bedingtes intrakranielles Aneurysma riss.126 Die Schumanns waren schockiert. Über den Weggefährten äußerten sie sich öffentlich nur in Superlativen, nannten ihn den »besten Musiker«, den »verehrungswürdigsten Künstler«, gar den »eminentesten Menschen«.127 Diejenigen, mit denen Robert Schumann bei der Beerdigung den Sarg Mendelssohns trug – Ignaz Moscheles, Niels Gade, Ferdinand David und Julius Rietz – eiferten Mendelssohn beim Komponieren zwar nach, konnten ihn aber qualitativ nicht ersetzen. Die Schumanns sahen sich auf sich allein gestellt. Insofern kam es ihnen nur zupass, dass auch Brahms Mendelssohns Werke überaus schätzte. Aus der Sicht von Liszt hingegen konnten sich nur Abtrünnige mit so etwas befassen. Einem Zeitzeugen zufolge sprachen Liszt und die Seinen »in geringschätziger Weise« über die von ihnen verachteten »Leipziger Philistern, Pedanten und ›Absolute Musik-Machern‹«, die für sie »zum überwundenen Standpunkt gehörten«.128 Ihnen müsse man eine Kultur entgegensetzen, die Traditionen zerschmettern und Zukunftsikonen erschaffen sollte. Dabei ignorierte er mit seinen Kampfgenossen völlig, dass es durchaus verschiedene Pfade und Schneisen im Dschungel des kulturellen Lebens gibt.

Allmählich beschlich Brahms, die Schumanns und Joachim Unbehagen. Schumann bemerkte einmal, dass mit flinker Feder mitunter rücksichtslos ein ganzes Lebenswerk beiseitegefegt werde. Dies konnten seine Kollegen nur bestätigen. Der Komponist Carl Reinecke stellte beispielsweise später fest, es sei »nicht in Abrede zu stellen, daß Ferdinand Hiller schon jetzt, noch nicht 20 Jahre nach seinem Tode, ziemlich vergessen ist, – der so viele Talente besaß, daß man hätte glauben sollen, der Besitz eines einzigen derselben würde genügen, ihm auf längere Zeit hinaus den Nachruhm zu sichern«.129 Um dem Vergessen entgegenzuwirken, begannen die Kreise um Brahms und Clara Schumann etliche Werke von Komponisten vergangener Generationen noch einmal daraufhin zu untersuchen, ob nicht doch manche Trouvaille für kommende Generationen erhaltenswert sei.

Während die einen glaubten, die ›Tradition‹ einfach ignorieren und sich ein eigenes Publikum erschaffen zu können, sahen Clara, Johannes und die Ihren einen besonderen Wert der Kunst gerade darin, dass sie möglichst viele Menschen ansprechen sollte. Der befreundete, aus Mainz stammende Komponist, Dirigent und Musikpädagoge Bernhard Scholz hatte es geschafft, dass »Chöre von Arbeitern und Arbeiterinnen« in dem von ihm in Frankfurt gegründeten »Volkschor« hingebungsvoll und »mit Begeisterung die Oratorien von Haydn studiert und gesungen haben«. Er fand diese Musik ebenso für jedermann zugänglich wie die von Mozart oder Beethoven. »Mozarts Melodik spricht zum Herzen jedes Kindes, und volksmäßigere Weisen als Beethovens ›Hymne an die Freude‹ oder der ›Lindenbaum‹ von Schubert gibt es nicht. Dieses Zusammenwirken des höchsten Kunstverstandes, der höchsten technischen Ausbildung mit der Einfalt naiven Empfindens sehe ich als den Gipfel der Kunst an.«130 In diese Tradition stellten sich auch Mendelssohn, Schumann und Brahms, der mit seinen Ungarischen Tänzen und der Weise »Guten Abend, gut’ Nacht« einerseits Populäres schuf und zugleich andererseits für viele der damaligen Orchester kaum spielbare Instrumentalmusik ersann. Der Clara und Johannes wohlgesonnene Scholz zeigte sich nicht von allen Entwicklungen überzeugt. »Seit Beethoven machen sich wieder Strömungen geltend, die den Einklang zwischen Kunst und Volksempfinden stören«, meinte er. »Die Späteren, auch Schumann und Brahms, so sehr ich sie schätze und liebe, wenden sich vorwiegend wieder an ein exklusives, vorbereitetes, ›gebildetes‹ Publikum; der Riß zwischen unserer Kunst und dem ›ungebildeten‹ Volk, welches Feinheiten und Absonderlichkeiten nicht würdigt, wird immer größer.«131

Brahms betrachtete sich hingegen als einen eher unverbildeten Musiker und betonte, dass es die unterschiedlichsten Ausrichtungen in der zeitgenössischen Musik gibt. »Weder Schumann, noch Wagner, noch ich haben was Ordentliches gelernt«, denn »keiner hat eine ordentliche Schule durchgemacht«, kommentierte Brahms, der wenig auf eine akademische Ausbildung gab. Dafür habe man mit Fleiß »nachgelernt«. Die verschiedenen individuellen Wege waren unausweichlich: »Da war auch das Talent entscheidend. Schumann ging den einen, Wagner den anderen, ich den dritten Weg.«132

Was man den ›Schulen‹ entgegensetzen konnte, waren gute, überragende und noch bessere Kompositionen. Doch während sich die Reihen der Gegner zusammenschlossen, lichteten sich die eigenen. Der unerwartet frühe und schlagartige Verlust von Mendelssohn war eine einschneidende Zäsur in der deutschen Kulturgeschichte. Man hatte nicht nur einen der bedeutendsten Komponisten und Interpreten verloren; mit ihm riss ein bedeutsamer Strang der musikalischen Entwicklung ab. Dies machte es Liszt, Wagner und ihren Kreisen einfacher, fortan gegen ihn Stellung zu beziehen. Zu Lebzeiten war es Liszt und Mendelssohn noch gelungen, die Fassade der Höflichkeit zu wahren, wobei laut Andreas Moser »der unbeteiligte Beobachter annehmen konnte, sie beruhten auf gegenseitiger Hochachtung und Wertschätzung«. Mendelssohn bestaunte den Tastenzauberer und inspirierten Plauderer Liszt wie eine Zirkusattraktion, während dieser »wenigstens eine Zeit lang äusserlich einen gewissen Respekt vor dem ›specifischen‹ Musikergenie und den Dirigentenfähigkeiten Mendelssohns zur Schau« trug. Eine Künstlerfreundschaft zwischen ihnen war jedoch ebenso wenig denkbar wie zwischen Liszt und den Schumanns, Brahms nebst Joachim. Es handelte sich um »viel zu heterogene Naturen, als dass sie sich zu einander so hätten hingezogen fühlen können«.133 Scharfe Auseinandersetzungen waren vorgezeichnet. Als das Ehepaar Schumann wieder einmal Freunde zu einem Kammermusikabend in sein damaliges Domizil in Dresden geladen hatten, kam es zum Eklat. Dass Liszt mit zwei Stunden Verspätung auftauchte, war im Hinblick auf die anderen beteiligten Künstler schon ärgerlich genug. Die angespannte Atmosphäre konnte er noch durch wohlwollende Worte zu Robert Schumanns Klaviertrio abmildern. Über das sich anschließende Klavierquintett Schumanns rümpfte er aber nur die Nase und meinte, es sei »zu leipzigerisch«.134 »Allein Schumann war nicht der Mann, Sottisen, die ihm oder dem von ihm so hoch verehrten Mendelssohn galten, schweigend einzustecken«, schilderte Andreas Moser die Situation. Als Liszt in »wegwerfendem Ton« über Mendelssohn sprach, fuhr Schumann, »an allen Gliedern vor heftiger Erregung zitternd«, ihn in Gegenwart Richard Wagners und anderer namhafter Künstler an: »Wie können Sie sich erlauben, über einen Künstler wie Mendelssohn, der so hoch über Ihnen steht, in so abfälliger Weise zu reden?!«135

Was die Schumanns erlebt hatten, dürfte reichlich Gesprächsstoff für die Abende mit Brahms geliefert haben. Die Positionierung zu Mendelssohn Bartholdy wurde zum Gradmesser in der Entwicklung der deutschen Musik. Clara hatte schon ab 1841, ein Jahr nach ihrer Eheschließung, Werke von Liszt aus ihrem Repertoire eliminiert. Er wurde ihr nicht nur als Mensch zunehmend unangenehm, denn wo »Liszt hin kommt«, wusste sie, »da ist gleich alle häusliche Ordnung umgestoßen, man wird durch ihn in eine fortwährende Aufregung versetzt«.136 Eigentlich war Clara alles andere als abweisend. »Ihr Umgang mit anderen war freundlich und zuvorkommend, nur gegenüber ihr unsympathischen Personen benahm sie sich reserviert«, meinte eine Beobachterin.137 Während Johannes das Lisztsche Gebaren im Laufe der Jahre eher mit distanziertem Spott beobachtete, echauffierte sich Clara immer wieder von Neuem. »Er spielte, wie immer, mit einer wahrhaft dämonischen Bravour, er beherrscht das Klavier wahrhaft wie ein Teufel (ich kann mich nicht anders ausdrücken)«, notierte sie im Tagebuch, »aber ach, die Kompositionen, das war doch zu schreckliches Zeug!« Clara Schumann besaß ein äußerst differenziertes Urteilsvermögen und erwartete von einem Künstler, dass er reift und mit zunehmender Erfahrung tiefgründigere Werke konzipiert. »Schreibt einer jung solch Zeug, so entschuldigt man es mit seiner Jugend, aber was soll man sagen, wenn ein Mann noch so verblendet ist«, befand sie über Liszt. Durch dessen neueste Konzertstücke war sie »bis ins Innerste indigniert«.138 Ein Musiker, der sein Publikum mit Prometheus-Getöse und Études d’exécution transcen-dante-Geklimper traktiert, war für sie gestorben.

Hingegen lebte der Freund Mendelssohn in dem Namen weiter, den sie für ihr zuletzt geborenes Kind gewählt hatten: Felix. Den neuen Freund Johannes hatte das Paar kennengelernt, kurz nachdem Clara schwanger geworden war: »Klara’s Gewißheit«, notierte Robert am 3. Oktober 1853 in das Haushaltbuch.139 Der Taufpate Johannes Brahms war im Grunde genommen zwei Mal zum musikalischen Hoffnungsträger ausgerufen worden: Von Schumann und im kleinen Kreis zuvor von Marxsen. Trotz der einst großen Worte des Lehrers ist es unwahrscheinlich, dass in den Manuskripten des Jugendlichen Meisterwerke zu finden waren. In späteren Jahren verbrannte Johannes bewusst alle Skizzen und frühe Kompositionen, die er für unreif hielt. Bei vielen namhaften Komponisten lassen sich die Gedankengänge und Arbeitsmethoden anhand der spontan aufs Papier geschleuderten Notizen sowie der oftmals noch unausgereiften Entwürfe nachvollziehen. Aber bei dem Hamburger sind die Spuren der Annäherung an die Endfassung, die Entwicklung seiner Ideen, verwischt. Nachdem Marxsen im November 1887 verstorben war, machte sich Brahms die Mühe, dessen Nachlass zu sichten und alles zu vernichten, was ihn und seinen Lehrer persönlich betraf.

Brahms gewöhnte sich an, mit seinen musikalischen Ideen »spazieren zu gehen«, wie er es ausdrückte. Bis er sich mit Tinte und Feder gewappnet über das Notenpapier beugte, war ein Werk weitgehend konzipiert. »Was er zu Hause aufzeichnete, war bloße Schreibarbeit«, erinnerte sich sein Vertrauter Max Kalbeck.140 An das Licht der Öffentlichkeit sollten nur solche Werke gelangen, die den kritischen Blicken der Schumanns und ihrer Freunde standgehalten hatten und von denen er selbst restlos überzeugt war. In Clara und Robert Schumann glaubte Johannes starke Mitstreiter an seiner Seite zu haben. Aber nur wenige Monate später saß Robert geistig umnachtet in einer privaten psychiatrischen Klinik in Endenich.