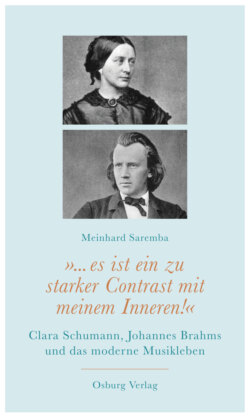

Читать книгу "... es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!" - Meinhard Saremba - Страница 31

Ein Chaos von Gedanken

ОглавлениеAm Tag nach der Beisetzung kehrten Clara Schumann und Johannes Brahms nach Düsseldorf zurück. »Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben, als ich die Kinder vaterlos wiedersah und doch so unbefangen heiter«, notierte Clara in ihrem Tagebuch.164 Daheim traf sie nur auf ihre Jüngsten, die sie selbst versorgte: Ludwig war 8, Ferdinand erst 7, Eugenie 5 und Felix 2 Jahre alt. Marie, mit 15 Jahren die Älteste, und die 13-jährige Elise befanden sich in Leipzig in Pension, während sich die 11-jährige Julie bei ihrer Großmutter Mariane Bargiel, ehemals Frau Wieck, in Berlin aufhielt.

Clara war noch ein kleines Kind, als sich ihre Eltern im Mai 1824 trennten und im Januar 1825 scheiden ließen. Sie musste bei ihrem Vater Friedrich Wieck bleiben, der im September 1824 mit der für sie vorgesehenen Ausbildung zur Klaviervirtuosin begann. Sie wurde am 13. des Monats gerade erst fünf Jahre alt, war aber dazu bestimmt, ihrem Namen Clara, ›die Strahlende‹, gerecht zu werden. Mittlerweile hatte ihre Mutter Mariane den Gesangs- und Klavierpädagogen Adolph Bargiel geheiratet. Als ihr Vater 1828, in dem Jahr, als in Berlin Claras Halbbruder Woldemar zur Welt kam, in Leipzig erneut heiratete, lehnte sie ihre Stiefmutter ab. Clara fühlte sich zu ihrer leiblichen Mutter immer mehr hingezogen. Für die Großmutter ihrer Kinder, Mariane Bargiel, wurde nicht Sachsen, sondern die preußische Hauptstadt Berlin zu ihrem neuen Lebensmittelpunkt. Dies bot der Tochter aus erster Ehe langfristig eine nützliche Anlaufstelle. Einer der wenigen Pluspunkte der für Clara nicht sonderlich attraktiven Stadt war, dass ihre Mutter auch nach dem Tod des zweiten Mannes 1841 dort blieb und ihre vier erheblich jüngeren Halbgeschwister aufzog: die Klavierpädagoginnen Clementine und Cäcilie Bargiel sowie die Halbbrüder Eugen, der sich als Kaufmann in Bukarest niederließ, und Woldemar, der als Musikpädagoge, Dirigent und Komponist bekannt wurde.165

Ein Besuch beim Fotografen für das Familienalbum 1860: Felix, Elise, Julie, Marie und Eugenie Schumann.

Im 19. Jahrhundert war es gang und gäbe, dass in gut situierten Familien die Kinder nicht allein von den Eltern erzogen wurden, sondern verschiedene Ansprechpartner hatten. Clara nahm ihre Aufgaben sehr ernst: »Eine Mutter soll den Kindern nicht nur Mutter, sondern auch die liebste Freundin sein«, schrieb sie Marie.166 Doch wer seine Kinder nicht zum Geldverdienen einspannen musste oder es sich leisten konnte, vertraute sie einer Gouvernante an, die als Angestellte mit Erziehungsbefugnis im Haushalt arbeitete, oder gab sie in Pensionen oder Internate. Dort wurden sie vor allem in der Unter- und Mittelstufe von Frauen unterrichtet, für die eine Lehrtätigkeit als angesehener, ›standesgemäßer‹ Beruf für ›höhere Töchter‹ aus Bürgerfamilien galt. Es waren jene Damen, die später oft Einfluss auf die Frauenbewegung im späten 19. Jahrhundert nahmen.167 Ohne diese Entlastung wäre es den Eltern kaum möglich gewesen, der Arbeit nachzugehen und sich am bürgerlichen Gesellschaftsleben zu beteiligen, worauf die Kinder erst vorbereitet werden mussten. »Wie aber sehnte ich mich jetzt nach Marie namentlich, sie, die Aelteste immer sein Liebling, unser erstgeborenes Kind!«, vertraute Clara ihren Aufzeichnungen an. »Eine Mutter findet gar zu gern eine Freundin an ihrer ältesten Tochter. Wäre sie doch einige Jahre älter!«168 Die Zeit, in der sich Marie zur Assistentin ihrer Mutter mauserte, sollte noch kommen.

Zunächst galt es, das Leben neu zu gestalten und zu strukturieren: Johannes musste sich eine Einkommensquelle sichern und Clara eine Organisationsstruktur entwickeln, um als alleinerziehende Mutter zurechtzukommen. Dafür galt es, geeignete Wohnorte zu finden. Clara standen die unterschiedlichsten Möglichkeiten offen, die Freunde und Förderer ihr anboten. Die Sängerin Jenny Lind schlug ihr vor, dass sie »ein halbes Jahr immer in England leben solle, da [sic, dort] am besten für meine Kinder sorgen könne«, notiert Clara im Tagebuch. »Viel Nachdenken darüber – sie hat wohl Recht.«169 Großbritannien sollte für Clara die wichtigste und einträglichste Anlaufstelle für Auslandstourneen werden; dauerhaft in dem Land leben wollte sie nie, obwohl sie dort zuverlässige Freunde fand und ihre jüngste Halbschwester Clementine Bargiel sowie ihre Tochter Eugenie sich später in England niederließen. Johannes verfügte nicht über so weitreichende Kontakte – seine Eltern sowie seine zwei Jahre ältere Schwester Elise kamen kaum über Hamburg hinaus. Auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder Friedrich, den er scherzhaft den »langen Fritz« nannte, versuchte nur kurzfristig sein Glück in Venezuela, bevor er sich in Hamburg als Klavierlehrer niederließ. Clara verfügte über ganz andere Möglichkeiten: Weitere Offerten kamen von Freundinnen, die »gar gern« Clara »beredeten ganz nach München zu kommen, da das Leben hier bedeutend billiger als in Berlin« sei. Allerdings erschien ihr München »in musikalischer Hinsicht noch sehr in der Kindheit« und ungeeignet für einen Künstler zu sein, wie sie Woldemar schrieb.170 Johannes kannte sie gut genug, um ihr zu sagen: »Gegen München würdest Du denn doch auch den Grund haben, daß Deine Familie und Deine Freunde in immer größerem Umkreis wohnen.«171 In Stuttgart bot man ihr an, als Lehrerin am Konservatorium zu wirken, sodass die Fülle der offenen Türen und reizvollen Möglichkeiten zu einem, wie Clara es formulierte, »Chaos von Gedanken« führte.172 Letztendlich entschied sie sich dafür, im Herbst 1857 nach Berlin zu ziehen, weil dort ihre Mutter Mariane und ihr Halbbruder Woldemar lebten.

Johannes Brahms war fünf Jahre jünger als der Komponist Woldemar Bargiel, mit dem er sich bestens verstand. Beide wurden für das Wiecksche Scheidungskind Clara zu Surrogatgeschwistern und Familie. Auch wenn Joseph Joachim ein ausgezeichneter Freund und regelmäßiger Konzertpartner von Clara blieb, wahrten beide in ihrer Korrespondenz mit dem förmlichen »Sie« stets Distanz und Clara sprach von ihm nur, indem sie seinen Nachnamen »Joachim« benutzte. Bloß gelegentlichen Kontakt hatte sie zu ihren wenige Jahre jüngeren leiblichen Geschwistern aus Leipzig, Alwin und Gustav, die vom Vater nicht die gleiche intensive Förderung wie Clara bekamen und auch lange Zeit als Musiker im Ausland wirkten.

Sehr gut verstand sich Clara mit der ältesten Tochter aus der zweiten Ehe ihres Vaters: Marie Wieck reifte zu einer hochtalentierten Konzertpianistin heran, die 1857 zur Hohenzollernschen Hof- und Kammervirtuosin ernannt wurde. Hingegen verbrachte Maries Schwester Cäcilie ab 1850, als sie 16 wurde, die letzten 43 Jahre ihres Lebens in geistiger Umnachtung. Mit Marie Wieck traten Clara Schumann und Joseph Joachim mehrfach auf. Allerdings distanzierte sich Clara von Friedrich Wieck – dem Mann, der ihr und Robert die Liebe und das Leben durch seine Ablehnung zur Hölle gemacht hatte. Da Clara bei Liszt in Ungnade gefallen war, witterte Friedrich Wieck eine Chance für seine andere Tochter: »Sagt man in Weimar, Marie ist doch keine Clara: so werden Sie gewiß nicht so sagen und jeder Individualität Gerechtigkeit widerfahren lassen«, schrieb er Liszt.173 Marie und ihr Bruder Alwin Wieck brachten verschiedene Schriften heraus, um der Nachwelt die Lehrmethoden ihres Vaters Friedrich Wieck zu überliefern. Leipzig als Musikmetropole wurde für Clara zu einem nicht zu umgehenden Bezugspunkt, um Kompositionen vorzustellen, die ihr wertvoll erschienen. Berlin war ihr unsympathisch, da es ihr schon immer als »zu enorm teuer und ungemüthlich« erschien.174 Doch Clara konnte langfristig nicht ignorieren, was ihr der Freund Hermann Levi in den 1860er-Jahren über Preußens aufstrebende Metropole schrieb: »Berlin wird in der Zukunft auch der Mittelpunct des Kunstlebens werden.«175

Sie benötigte eine Stätte, in der sie ein Netzwerk aufbauen konnte, um Konzerttourneen und die Versorgung der Kinder zu organisieren. Berlin garantierte zumindest auch den Ausbau einer geeigneten Infrastruktur, um zügiger Auftrittstermine wahrnehmen zu können. Clara und Johannes waren Stadtmenschen, die zwar mitunter wochenlang leidenschaftlich das Meer und die Berge genießen konnten, aber irgendwann hatten sie die Nase voll von den Idyllen und meinten – wie Clara in St. Moritz –, die Luft sei »so mild«, dass sie es »oft erschlaffend empfinde«.176 Allerdings bevorzugten sie Städte mit einem gewissen Flair. »Ist Mannheim nicht abscheulich, eine Straße wie die andere, alles schnurgrade«, klagte Johannes in einem Brief an Clara. »Ohne daß ich es wußte, frug ich Herrn Allgeyer einmal, die Straßen werden wohl bloß mit Buchstaben bezeichnet? Es war so, und ich wunderte mich gar nicht über mein Talent zum Raten.«177 Johannes schätzte Orte wie die italienischen Kulturmetropolen sowie Hamburg und Wien; Clara Städte mittlerer Größe mit einem gehaltvollen Kulturangebot. Über die Jahre hinweg erwogen Clara und Johannes immer wieder, sich am selben Fleck niederzulassen. Johannes hätte am liebsten seine eigene und Claras Familie um sich geschart. »Könnte ich doch mit Dir und meinen Eltern in einer Stadt leben!«, schrieb er ihr einmal. »Wie oft wünschte ich mir das.«178 Bedingt durch die Umstände wählten sie unterschiedliche Wohnorte als Lebensmittelpunkte, blieben aber emotional stets im Orbit des anderen.