Читать книгу "... es ist ein zu starker Contrast mit meinem Inneren!" - Meinhard Saremba - Страница 34

Ausweg mit Sinn

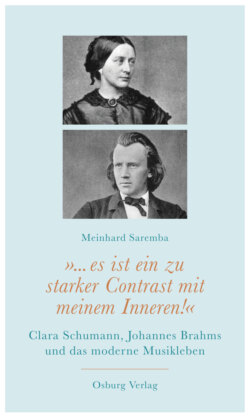

ОглавлениеClara Schumann erkor es zu einer ihrer wesentlichen Aufgaben, sich für das Werk ihres verstorbenen Mannes zu engagieren. »Ich finde nur Muth in dem Gedanken, nach seinem Sinne zu leben!«, teilte sie Emilie List mit.208 Und eine andere Freundin ließ sie wissen: »Mein Unglück ist so schwer und groß, aber ich fühle auch mit ganzem Herzen das Glück, das Gott mir in der Kunst, den Kindern und meinen Freunden verliehen.« 209 Johannes fiel dabei eine Sonderrolle zu. »Brahms«, schrieb sie Emilie List, »ist mein liebster treuester Beistand, er hat mich seit dem Beginn von Roberts Krankheit nicht verlassen, Alles mit mir durchlebt und gelitten und steht mir auch jetzt auf einer Reise tröstend zur Seite. Er, seine Schwester und meine beiden ältesten Knaben sind mit mir. Wir wollen auf vier Wochen irgendwohin in die Schweiz, denn mir thut eine Erholung für meine Nerven gar zu Noth.«210

Im Laufe der Jahre zeichnete sich ein neuer Lebensrhythmus ab, der Clara zuträglich war: Im Sommer wollte sie so viel Zeit wie möglich mit ihrer Familie und einen Erholungsurlaub in erfrischender Bergluft verbringen. Die Konzertsaison war Gastspielen vorbehalten, die sie regelmäßig vor allem durch Deutschland, Holland und Großbritannien führten. Da Clara im Laufe der Jahre auch auf die Unterstützung wohlhabender Mäzene vertrauen konnte, ging es ihr insbesondere darum, sowohl mit aussagestarken Interpretationen der Klassiker als auch durch Erstaufführungen der Kompositionen von Robert und Johannes Musik zu verbreiten, die zu erhalten sich lohnt. Ein Hauptziel wurde England, »wo es mir sehr gut ergangen«, und wo sich zudem führende Komponisten für das Werk ihres Mannes begeisterten. »Schätze sind dort ein erstes Mal nicht zu erobern, jedoch sagt man mir allgemein, daß ich der erste Instrumentalist sei, der das erste Mal in England etwas verdient hat – gewöhnlich setzen sie zu. Nun und die Aufnahme war ja so auszeichnend wie möglich.«211

Erfolgsmomente musste sie auskosten. Clara selbst konnte anderen bei Stimmungsschwankungen kaum Unterstützung bieten. Johannes erschien ihr einfach nur launisch, wenn sich sein Niedergedrücktsein in Schroffheiten Bahn brach. »Sie verstand größeres Insichgekehrtsein, Schweigsamkeit, Gereiztheit, nicht aber verstand sie, weil es ihrem eigenen Wesen so fremd war, wenn solche Stimmungen sich in persönlich kränkender Weise äußerten«, meinte Claras Tochter Eugenie. »Sicher ist, daß unsre Mutter und die Freunde schon in der allerersten Zeit in Düsseldorf sie gelegentlich empfanden, auch schimmert sie hie und da in den frühesten Briefen an meine Mutter durch. Aber anderseits zeugen letztere von so viel Herzenswärme und zarter Empfindung, daß man geneigt ist, die oft so verletzende Herbheit seines Wesens als ein Ergebnis äußerer Einwirkungen anzusehen.«212 Brahms’ Persönlichkeit prägte auch den Duktus seiner Kompositionen. Eugenie wies darauf hin, dass Clara natürlich in »den früheren Werken oft Herbheiten« auffielen, was sie allerdings nicht störte, nur wenn »der Mensch in schroffer Art« ihr entgegentrat, dann »kränkte es sie tief«.

»Du weißt nicht, wie er früher war, so zart und liebevoll, ein idealer Mensch«, zitierte Eugenie ihre Mutter. Die jüngste Tochter nahm Brahms oft in Schutz und argumentierte: »Ein Mensch von fünfunddreißig Jahren wird immer ein andrer sein, als er mit fünfundzwanzig war; das Leben ist ein Erhärtungsvorgang, es erhärten sich mit den guten auch die weniger guten Eigenschaften, je nachdem Erfahrungen und Bestrebungen darauf einwirken.«213

Was die Verbindung letzten Endes unerschütterlich machte, war nach Eugenies Einschätzung, dass Clara Johannes »wahrhaftig und innig mit der ganzen Wärme ihres Herzens« liebte. »Man hätte – wie es auch geschehen ist – ihre Gefühle mit der Liebe einer Mutter zu ihrem Sohne vergleichen können, wäre nicht das Element der Verehrung so stark darin zum Ausdruck gekommen«, schrieb sie. »Die Verehrung, die sie für den Künstler empfand, übertrug sie auch auf den Menschen.« Und was Brahms laut Eugenie an ihrer Mutter »über alles liebte, was ihm mehr wert war als ihr künstlerisches Verständnis, das war ihr großes Herz, von dem er wußte, daß es ihn immer lieb haben, ihm immer verzeihen werde, und wenn er auch eine Legion Teufel dagegen losließe«.214 Dies war auch nötig, denn für seine Späße brachte die eher ernsthaft veranlagte Clara nicht immer das nötige Verständnis auf. Der Schweizer Freund Joseph Victor Widmann berichtete, Brahms »hatte eine tief wurzelnde Abneigung, sich irgendwie feierlich zu geben, ja, man darf sogar sagen, eine Art Schamhaftigkeit, sein tieferes Fühlen zu verraten, was dann allerdings gelegentlich – und so auch in diesem Falle – bewirkte, daß er im Suchen nach einem leichten, scherzhaft sein sollenden Ton den rechten Ausdruck verfehlte und mit etwas herausplatzte, das unartig klang, während es keineswegs böse gemeint war«.215 Die Diskrepanz unter den Künstlernaturen veranschaulicht ein Erlebnis während eines Besuchs von Brahms bei Hermann Goetz. Als Brahms auf einem Stehpult frisch beschriebene Notenblätter sah – ein Kammermusikstück, das Goetz gerade beschäftigte –, warf er einen Blick darauf und bemerkte: »Ah! Amüsieren Sie sich auch manchmal mit dergleichen!« Sofort breitete der Angesprochene beide Hände über die Noten und sagte mit jugendlich-feierlichem Ausdruck: »Es ist das Heiligste, was ich habe!« Brahms, so Widmann, wandte sich verärgert ab, sprach von etwas anderem und verabschiedete sich bald.216 Musik, Kunst, Kultur waren für Johannes ein Quell der Freude, kein Altar oder Monument.

Clara dachte ähnlich, drückte es aber anders aus. Selbst als sich ihr die Möglichkeit bot, ihrem verstorbenen Gatten die höchsten Weihen zu verleihen mit Konzerten in der Hauptstadt des Habsburgerreichs, die ausschließlich seinen Werken gewidmet sein sollten, winkte sie ab. »Du glaubst nicht wieviel Robert hier gespielt und gesungen wird«, schrieb sie Johannes von Auftritten in Wien. »Man suchte mich zu bewegen die drei Soireen nur aus seinen Sachen bestehen zu lassen, doch dazu hätte mich Niemand gebracht, ich fände es auch ganz unklug.«217 Clara war so geerdet, dass sie unabhängig von der Kunst große Freude daran hatte, mit der Mutter von Johannes einige Tage in Kiel zu verbringen. »Frau Brahms hatte vor 43 Jahren in Düsternbroock 3 Jahre gelebt und seitdem es nicht wieder gesehen; es gehörte seit langer Zeit zu ihren größten Wünschen noch einmal (sie ist 70 Jahr) dorthin zu kommen und sie nun zu begleiten, das hatte ich seit einem Jahre versprochen«, schrieb sie einer Freundin. »Sie fand ihr altes Haus noch wieder und ihre Freude und Glückseligkeit darüber war wonniglich anzusehen. Es war ein herrlicher Tag, wir machten eine Seefahrt, schöner als ich sie je erlebt. Ich lebte den ganzen Tag nur im Genusse dieser Frau, die ihr ganzes Leben in Entbehrungen zugebracht, und wohl mehr Glück empfand, als wir, die wir so manches doch genossen, uns wohl vorstellen mögen.«218

Gelegentlich schimmerte ihr Humor durch, wenn sie den Freund beispielsweise in einem Brief neckte: »Lieber Johannes, heute komme ich wieder einmal mit einem Anliegen als Quälgeist …«,219 eine Wendung wie »Dein ganz ergebener J. B.« mit »Deiner altergebenen Clara« beantwortete220 oder wenn sie gemeinsam mit Freunden für ihre Gastgeber in England, den Kaufmann Arthur Burnand und seine Familie, im Salon die »Kindersymphonie von Haydn« aufführte, wobei sich insbesondere »Miß Burnand« vor Vergnügen fast »halb tot lachen« wollte, »besonders über die Physiognomien der verschiedenen Betheiligten«.221 Sie amüsierte sich, wenn sie Johannes bei mangelnder Logik ertappen konnte und verstrickte sich dabei in einen Erklärungswirrwarr, der sicher auch Brahms zum Schmunzeln brachte. »Lachen mußte ich aber über Deine Äußerung von ›Unlogischem‹ und ›Unnötigem‹, das ich zuweilen schriebe«, triumphierte sie. »Wie Ihr Männer Euch doch dreht und windet, und lieber selbst aller Logik den Rücken kehrt, ehe Ihr eine Wahrheit erkennen mögt. Was ich Dir schrieb, war nur in Bezug auf mich, mit Joachim und in schöner Natur lebtest Du ja zwei Monate; konnte ich da nicht mindestens einen von den Zweien wünschen und beanspruchen? Daß ich Dich nur einige Tage sah ist Tatsache, die sich nicht hinwegleugnen läßt. Daß Du aber nach so langem Bummeln nach Hamburg gingst fand ich ganz recht, wenngleich sich wieder nicht hinwegleugnen läßt, daß, hättest Du mich gern noch mal gesehen, Du über hier leicht hättest zurückgehen können, wodurch Du mir noch eine Freude bereitet hättest. Ich erwähne dies aber nur von wegen der Logik.«222

Johannes leistete Entscheidendes dabei, Clara zu helfen, einen eigenen Weg zu finden und dem, was sie als »mein einsames Leben« beklagte,223 in eine neue Richtung zu lenken. Zusammen mit ihm und Joachim war sie willens, dafür zu sorgen, dass das Werk und die Überzeugungen ihres Mannes nicht in Vergessenheit geraten. Die Gefahr drohte allemal, denn es gab immer einflussreicher werdende Zirkel, in denen man bereits über Mendelssohn und sein Leipziger Vermächtnis nur noch die Nase rümpfte. Robert Schumann soll es nicht so ergehen, nahm sich Clara vor.

Wie die Ehe mit Robert, war auch die Freundschaft mit Johannes für Clara eine intellektuelle Herausforderung. Eine Pianistin und ein Pianist, beide von Weltrang, beide belesen und offen für Neues, schickten sich an, das Konzertleben und die Musik ihrer Zeit mit neuen Konzepten für den Spielbetrieb und eigenwilligen Kompositionen zu bereichern. Literarisch war Clara durch Robert geschult worden, Johannes entwickelte sich als Autodidakt zum Kenner. Gemeinsam pflegten Clara und Johannes einen intensiven Austausch über Literatur, wozu auch der persönliche Kontakt mit Schriftstellern gehörte bis hin zu einem potenziellen Nobelpreiskandidaten wie Joseph Victor Widmann.224

Obwohl sie über das gesamte Hintergrundmaterial verfügte, machte Clara nie Anstalten, eine Biografie ihres Mannes zu verfassen. Stattdessen verlegte sie sich auf die Herausgabe seiner Werke. Für die praktische Darbietung und Verbreitung seiner Kompositionen verfeinerte sie zunehmend die Dramaturgie ihrer Konzerte. Johannes nutzte seine literarischen Kenntnisse und Ansprüche für seine umfangreichen Vokalkompositionen. Kulturästhetische Traktate verfasste er nie. Ferdinand Hiller umriss treffend die Haltung ihrer Kreise, als er meinte, »bürgerliche Erziehung, friedliche Beschäftigung (wenn man das von der des Musikers behaupten kann), tolerante Gesinnung machen einen zu Duellen, auch nur mit der Federspitze, wenig geeignet«.225 Das kulturelle Vermächtnis von Clara und Johannes wurde in Tausenden von Briefen und Noten überliefert.