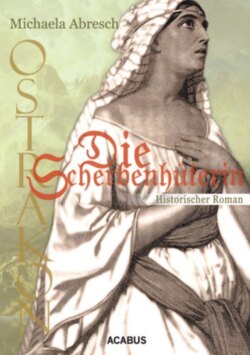

Читать книгу Ostrakon. Die Scherbenhüterin - Michaela Abresch - Страница 9

Оглавление- Kapitel 2 -

Bergland von Gilboa

„Es ist der Preis, der uns abverlangt wird, Eleazar!“ Der Angesprochene kauerte auf dem felsigen Grund, die schroffe Felswand im Rücken. Das Gesicht in den Armen vergraben, hörte er die Stimme Menahems, als käme sie von weit her. Eleazar hob den Kopf und sah in Menahems Richtung. Die tief stehende Sonne zwang ihn zu blinzeln, als er den Blick des anderen suchte.

„Wie kannst du so reden?“, rief Eleazar erbost. „Er war nicht irgendeiner deiner Männer, kein beliebiger Kämpfer, sondern einer aus deinem eigenen Blut! Dein Bruder!“ Rasch wandte er sein Gesicht ab. „Dass er zufällig auch mein Vater war, interessiert dich vermutlich nicht.“

Menahem trat einen Schritt auf ihn zu. „Steh auf!“, fuhr er den Jüngeren an. „Mach schon, steh auf!“ Breitbeinig baute Menahem sich vor seinem Neffen auf. Hatte er es nicht vorhergesehen? Ging es um das eigene Blut, das die Erde der Kampfplätze färbte, um das bedrohte oder erloschene Leben eines Verwandten, erhielt der geleistete Schwur plötzlich eine völlig andere Bedeutung. Es verhielt sich nicht bei allen Männern so, dem Allmächtigen sei Dank dafür. Die meisten von ihnen waren mit der Zeit gewissenlose, niederträchtige Gesellen geworden, denen selbst das eigene Leben keinen Schekel mehr wert war. Noch vor kurzem waren sie unbescholtene Männer gewesen, Bauern, Zeltmacher oder Getreidehändler, die einer anständigen Tätigkeit nachgingen. Sie hatten sich vermählt und Kinder gezeugt. Doch Rom forderte Steuern, Zölle und Militärabgaben, die das spärliche Einkommen überstiegen. Das drückende Unrecht, das die Besatzer im Land wie Unkraut säten, machte untadelige Männer zu Opfern der römischen Politik und nicht wenige von ihnen zu mutigen Widerständlern, deren innere Stimme lauter und fordernder war als das Flehen ihrer Frauen und Kinder. Sie verließen ihre Familien, leisteten den Schwur und widersetzten sich fortan den Gesetzen der heidnischen Blutsauger, die sich ungefragt das Land Jahwes angeeignet hatten. Menahem wandte den Kopf. Als stünde einer der römischen Bastarde hinter ihm, spuckte er seinen Hass wie einen verdorbenen Bissen aus. Langsam erhob sich Eleazar. Beim Aufrichten bohrten sich die winzigen, scharfkantigen Unebenheiten des Felsens in seinen Rücken.

„Sieh mich an, Neffe!“ Menahems schmutzige Finger griffen nach Eleazars Kinn. „Dein Leben lang hast du deinen Vater bewundert“, raunte Menahem ihm zu, „ihn und die Sache, für die er kämpfte. Unsere Sache! Du wusstest genau, worauf du dich einlässt, weil dein Vater es dir vorgelebt hat. Du wusstest, dass er an jedem Tag, den der Ewige ihm schenkte, sein Leben riskiert hat. In den Höhlen von Gilboa regiert das Gesetz der Skrupellosigkeit, Eleazar! Wenn einer von uns den Kampf mit dem eigenen Leben bezahlt, dann ist es das, was HaShem von uns will. Die neue Welt kommt nicht von allein, Junge! Der Allmächtige fordert unseren Einsatz und wenn er unser Blut dafür braucht, dann bekommt er es. Von jedem!“

Mit einer trotzigen Kopfbewegung schüttelte Eleazar die Hand seines Onkels ab. Er schwieg. „Dein Vater hat sein Leben für unseren Kampf gegeben. Das jüdische Volk wird sich mit Stolz und Respekt an seinen Namen erinnern.“

Menahem trat einen Schritt zur Seite und musterte seinen Neffen. In vielem glich er den Männern seiner Familie, besaß dieselbe Statur, den gleichen kräftigen Körperbau, dasselbe entschlossene Funkeln in den schwarzen Augen. Er war ein geschickter Kämpfer. Die sica, eine Stichwaffe mit sichelförmiger Klinge, die jeder Zelot bei sich trug, lag ihm in der Hand, als sei sie ein Teil seines Körpers und er führte sie treffsicher und ohne Furcht.

„Seit wann bist du bei uns, Eleazar?“, fragte Menahem nach einer Weile. Aus dem Augenwinkel heraus bemerkte er eine Handvoll Männer, die in der Nähe des Höhleneingangs warteten. Seit einer der Späher am Morgen atemlos mit der Nachricht von der Hinrichtung ihres Anführers im Lager erschienen war, hatte sich eine bedrückte Stimmung unter den Männern ausgebreitet. Mit einem Mal erschienen sie Menahem wie ein Leib ohne Kopf, verunsichert und orientierungslos.

„Seit dem Frühjahr“, murmelte Eleazar einsilbig.

„Seit dem Frühjahr“, wiederholte Menahem, „und was hast du an jenem Tag, an dem wir dich aufnahmen, geschworen? Vor allen Männern unserer Truppe, vor deinem Vater?“

„Was soll das, Onkel?“

Menahem blickte ihn eindringlich an. „Du hast deinen Schwur vergessen, nicht wahr?“

„Was redest du da?“, fauchte Eleazar zurück. „Ich kenne den Schwur, seit ich sprechen kann. Als Junge konnte ich den Tag nicht erwarten, endlich in diesen Höhlen zu stehen und ihn zu leisten. Ich flehte HaShem in meinen Gebeten an, mich auszuwählen und meinen Traum wahr werden zu lassen. Und du fragst mich, ob ich ihn vergessen habe?“ Wut funkelte in seinen Augen.

„Los!“, blaffte sein Onkel zurück, „dann sprich ihn! Jetzt! Und sieh mir dabei in die Augen!“

Menahems Blick standhaltend straffte Eleazar die Schultern, schlug die rechte Hand auf die Herzgegend und brüllte seinem Onkel die Worte des Zelotenschwurs ins Gesicht: „HaShem ist mein Herr! HaShem ist mein König, kein anderer neben ihm! Tod den Unterdrückern meines Volkes. Mann gegen Mann. Blut gegen Blut. Der Herr allein führt meine Hand im Krieg gegen Knechtschaft und Unterdrückung!“ Fest heftete er den Blick auf das Gesicht seines Onkels, in dem sich vom rechten Nasenflügel bis zur Ohrmuschel eine miserabel verheilte Narbe entlang zog, welche ihm das Aussehen eines skrupellosen Kriegers verlieh – die zweifellos grausame Erinnerung an die Klinge eines römischen Kurzschwertes.

Noch immer ruhte Eleazars Rechte auf seiner Brust, er spürte die feste Muskulatur und das Pochen seines Herzens. Menahem nickte ihm zu. Dann wandte er sich um und trat zum Eingang der Höhle, wo die Männer auf ihn warteten. Er kannte sie lange genug, um in ihren Gesichtern lesen zu können.

Zipporij

Mit einer Hand schob Yesha die gemusterte Decke in der Türöffnung beiseite. Gleichmäßig hob und senkte sich Dayas Brustkorb, ihre Lippen waren halb geöffnet und die Finger der Rechten hielten die kleine Tonscherbe umklammert. Mit der liebevollen Geste einer Mutter strich Yesha ihrem Kind eine Haarsträhne aus der Stirn. Dann legte sie sich nieder, eingehüllt in Wärme und Duft des kleinen Körpers. Auf der Schwelle zwischen Wachen und Träumen glitt sie hinein in jene Nacht, in der sie dieses Kind empfangen hatte. Ein Strom aus Bildern riss sie fort, trieb sie vor sich her wie Treibgut im Wildwasser. Alles schien vertraut wie einst und wirkte doch auf seltsame Weise fern. Warum lag sein Gesicht verborgen im Schatten, während ihre Finger suchend nach ihm tasteten? Seine Lippen formten lautlose Worte, doch als sie zu ihm aufblickte, veränderten sich seine Züge. So hatte er vor vielen Sommern ausgesehen, als sie beide jung gewesen waren und nichts geahnt hatten von den unheilvollen Geschehnissen in der fremden Stadt. Nachtschwarze Gassen taten sich vor ihr auf. Aufgehetzter Pöbel. Ein aufgerichtetes Kreuz. Schreie. Blut. Angst. So dumpf und bedrückend, dass es ihr das Herz entzwei zu reißen drohte.

Yesha fuhr auf, einen erstickten Schrei auf den Lippen. Schweiß perlte auf ihrer Stirn. Sie atmete schwer, der Herzschlag pochte in ihren Ohren. Es war lange vorbei. Flüsternd formten ihre bebenden Lippen einen Namen. „Jeschua …“ Immer wieder. Jeschua. Jeschua. Die Gedanken an ihn beruhigten sie, schluckten die Furcht. Sie fühlte ihn, wusste, dass er bei ihr, in ihrem Herzen war. Ihr Atem beruhigte sich, doch ihr Mund fühlte sich an wie mit Sand gefüllt. Leise erhob sie sich, griff nach dem brennenden Talglicht und verließ auf bloßen Füßen die Kammer. In der gemauerten Nische hinter der Kochstelle stand der tönerne Schöpfkrug, in dem sich noch etwas Wasser befand. Mit der hohlen Hand griff sie hinein. Kühl und belebend rann ihr das Wasser die Kehle hinab. Auf der Suche nach Schlaf schlich sie zurück, ließ sich neben ihrem Kind nieder, schloss die Augen. Doch die Bilder des Traumes verfolgten sie. Sie versuchte, sie abzuschütteln, warf sich von einer Seite auf die andere.

Als Yesha glaubte, Geräusche zu hören, stand sie auf und trat an die Fensteröffnung. Außer dem Wind, der in den Blättern der Bäume wisperte, und einem bellenden Hund durchbrach kein Laut die Stille. Wieder kroch sie unter das dünne Leintuch, doch sie fand keine Ruhe. Das seltsame Geräusch, das sie vorhin bereits zu hören geglaubt hatte, wiederholte sich. Für einen Augenblick dachte sie an Jephta. Zu welchen Mitteln würde er greifen, um ihr das Schreiben zu erschweren? Sollte er imstande sein, sich auf verbrecherische Weise ihrer Schriften zu bemächtigen, um sie anschließend zu vernichten? Jephta war ein jüdischer Priester, er befolgte die mosaischen Gebote auf haarspalterische Weise. Niederträchtige, den Gesetzen widersprechende Handlungen, würde er, so wie jeder gläubige Jude, verabscheuen. Nein, so weit würde er gewiss nicht gehen.

Da, sie hatte es wieder gehört! Yesha setzte sich auf. Als ihre Grübeleien schwarz und bedrohlich wurden, beschloss sie, aufzustehen. Den Namen Jeschuas auf den Lippen verließ sie, mit einem Öllicht in der Hand, die Kammer. Eine für diese Zeit ungewöhnliche Wärme lag in der Luft. Sie schien jeden Winkel im Haus zu füllen, war selbst im überdachten Hof spürbar. Angst und Unsicherheit lähmten Yeshas Sinne, das Öllicht in ihrer Hand zitterte. Von einer grauenvollen Ahnung beschlichen, tastete sie sich auf dem durchwärmten Steinboden den schmalen Gang entlang und die Stiege treppab. Geräusche, die sich nicht einordnen ließen, drangen an ihr Ohr; sie kamen aus der Schreibkammer. Durch die Ritzen der wurmstichigen Holztür fiel Licht. Zuviel Licht. In ihrem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Feine Rauchschwaden drangen durch den Türspalt, bestätigten Yeshas finsterste Befürchtungen. Sie blinzelte und kniff die Augen zusammen, die zu tränen begannen. Sie erschrak, als hinter der Tür etwas dumpf zu Boden polterte. Ohne einen weiteren Gedanken schob sie den Eisenriegel zurück und stieß die Tür auf. Hitze und gleißende Helligkeit ließen sie zurücktaumeln. Sie stolperte, richtete sich wieder auf, wollte nicht glauben, was sie sah. Flammen!

Mannshoch loderten sie in der hinteren Hälfte der Schreibkammer, zuckten bis unter die Decke, leckten an den Holzbalken, die das Gewölbe stützten, tasteten mit gierigen Fingern in alle Richtungen. Die Hitze raubte Yesha den Atem. Ihr Blick flog nach oben zur Decke, die bereits verrußt war und ihre Gedanken hinauf in die darüber gelegene Kammer.

„Daya!“ Das Lodern des Feuers schluckte ihren Schrei. „Nicht Daya, nein, nicht sie!“ Sie kehrte um, stolperte die Treppe hinauf, hustete, schrie wie von Sinnen nach Adah, stürzte in die Schlafkammer, riss das Kind in ihre Arme. Verschlafen blickte Daya ihre Mutter an, kein Laut verließ ihre Lippen. Sie blieb ruhig, fragte nicht, warum sie aus dem Haus herausgebracht und auf der gegenüberliegenden Seite der Straße abgesetzt wurde. „Bleib hier, meine Kleine! Lauf nicht ins Haus zurück. Ich hole Tante Adah.“ Yesha küsste ihre Tochter auf die Stirn, hastete ins Haus, zurück zu den Schlafkammern. Rauch und Hitze breiteten sich schneller aus, als sie es für möglich gehalten hatte, erschwerten das Atmen, brannten in der Kehle, in den Augen.

„Yesha!“

„Adah! Rasch!“ Yesha packte Adahs Hand und zog sie mit sich nach draußen. Atemlos standen sie auf der dunklen Straße, rangen nach Luft, husteten und wechselten stumme, kummervolle Blicke. Inzwischen waren Nachbarn herbeigeeilt; einige von ihnen liefen mit großen Krügen zur nächsten Zisterne, die um mehrere Straßenecken lag. Mit stumpfem Blick sah Yesha ihnen nach. Sie spürte Dayas zitternden Körper, der sich an ihre Beine schmiegte und die kleinen Hände, die sich in den Stoff ihres Leibrockes krallten. Yesha hockte sich nieder, nahm ihr Kind in die Arme, rieb ihre Wange an Dayas weichem Haar. Hinter geschlossenen Lidern sah sie die Feuersbrunst in der Schreibkammer wüten. Wie Dämonen würden sich die Flammen in unersättlicher Gier mit wildem Zucken weiter fressen, ohne Gnade durch alle Schriftrollen, alle Papyrusbögen hindurch, würden sie unbrauchbar machen, Schriftzeichen für Schriftzeichen zerstören, Jeschuas Wort in Fetzen reißen, ihre eigenen niedergeschriebenen Gedanken unbarmherzig vernichten und nur eine erbärmliche Handvoll Asche zurücklassen.

Sie fasste ihren Entschluss in einem einzigen Augenblick. „Bleib hier bei Tante Adah, meine Kleine, und warte auf mich.“ Beherrscht von einem einzigen Gedanken, überhörte sie die warnenden Rufe der Leute, raffte ihren Leibrock und lief zurück ins Haus. Stickige Rauchschwaden schlugen ihr entgegen, als sie den schmalen Gang entlang und die inzwischen glühend heißen Stufen hinunter eilte. Ihre Gedanken drehten sich im Kreis. Entschied sie sich dafür, die unbeschriebenen Papyri zu retten, die ihnen das Überleben sicherten, wäre sie gezwungen, die Schriften mit Jeschuas Wort zurückzulassen. Nahm sie aber diese, so verbrannten die neuen Papyrusbögen, die sie so dringend zum Anfertigen neuer Arbeiten brauchten. Yesha presste den Ärmel ihres Leibrockes vor Mund und Nase. Sie versuchte, nicht zu tief einzuatmen, was ihr kaum gelingen wollte. Der Rauch kratzte in ihrem Hals, brannte in den Augen, schnürte ihr die Kehle zu.

Die Tür stand noch offen, doch das Holz schwelte bereits. Yesha kniff die Augen zusammen. Ihr Blick flog zur Längsseite des Raumes, wo sie die Körbe mit den fertig abgeschriebenen Schriftrollen aufbewahrten, dann zur gegenüberliegenden Wandseite. Adahs Schreibpult stand in lodernden Flammen, ebenso die Truhe mit den unbeschriebenen Papyrusbögen. Das Feuer nahm ihr die Entscheidung ab. Zwei Schritte genügten, um mit ausgestrecktem Arm den geflochtenen Binsenkorb zu sich heranzuziehen, in dem sie ihre eigenen Schriften aufbewahrte, niedergeschriebene Gedanken, Erinnerungen an Jeschua. Es blieb keine Zeit, auch die Abschriften zu retten; Tinte, Schreibrohre, alles musste zurückbleiben, wenn sie ihr Leben nicht weiter gefährden wollte.

Ein neuer Hustenanfall brachte sie ins Taumeln. Hinter ihr fing einer der Körbe Feuer, im Nu sprangen die Funken auf den nächsten über, entflammten die Schriftrollen darin, erfassten den Saum von Yeshas Leibrock. Sie raffte sich auf, presste mit beiden Armen den Korb an sich, hastete weiter. Die Benommenheit in ihrem Kopf machte sie taub. Taub für den Geruch nach versengten Haaren und schwelendem Fleisch, taub für die Hitze, die ihr die Fußsohlen verbrannte, für die glimmenden Funken, die sich beängstigend rasch durch den Stoff ihres Leibrockes fraßen und blind für die Gefahr, in der sie sich befand. Nichts von all dem nahm sie wahr. Mit dem Korb im Arm stolperte sie die Stiege hinauf und den Gang entlang. Trotz der gleißenden Helligkeit sah sie fast nichts mehr, ihre Augen hatten sich zu zwei schmalen Schlitzen verengt. Entkräftet erreichte sie die Vordertür, stieß sie mit einer letzten ungeheuren Kraftanstrengung auf und wankte hinaus. Ihre Beine zitterten, der Korb fiel zu Boden. Sie wollte atmen, ihre Lungen mit reiner, kühler Luft füllen, warum fiel es ihr so schwer? Jemand berührte ihr Gesicht und sie wunderte sich darüber, keinen Schmerz zu empfinden. Mit einem Mal wurde es leer in ihrem Kopf. Ein schwarzer, erlösender Schleier senkte sich vor ihre Augen, erstickte jedes Geräusch, ließ alle Schreie verstummen, erinnerte an den Frieden eines windstillen Tages auf dem See.

Sie blickte sich um. Dies war ihr Lieblingsplatz am Ufer des Yam Kinneret, die flache, felsige Erhebung, von wo aus man die Rohrdommeln beobachten konnte, die in den fingerdicken Halmen der Schilfrohre brüteten. Der Wind sang in den Gräsern und kleine, krause Wellen umspülten die Kiesel. Sie war nicht allein, jemand saß neben ihr. Ihre Schultern berührten einander. Jeschua? Bist du es, geliebter Jeschua? Ein sanftes Lächeln ersetzte die Antwort. Sie tastete nach ihm und merkte erst nach einem Augenblick, dass ihre Hand längst in seiner ruhte.

Ihren Rücken an die harte Lehmziegelmauer gedrückt, kauerte Daya an derselben Stelle, an der ihre Mutter sie abgesetzt hatte. Sie war müde. Und sie fror. Sie zog die nackten Beine an den Körper, umschlang sie mit beiden Armen und legte den Kopf in den Nacken. Es war stockfinster, kein Stern am Himmel, kein Mond. Als sie noch nichts davon verstand, hatte sie oft verstört nach ihm gesucht, wenn er sich verbarg, aber inzwischen wusste sie, dass er niemals für immer ging. Daya sah hinüber zum Haus. Warum hatte Ima sie mitten in der Nacht geweckt? Wie lange würde sie sie allein auf der Straße, im Dunkeln, sitzen lassen und wann kam sie endlich zurück? Ihre Hände umklammerten die Tonscherbe, auf der der Name des Rabbis geschrieben stand. Wenn du ihn im Herzen bei dir trägst, haben Angst, Tod und das Böse keine Macht über dich. „Jeschua“, flüsterte sie in die Stille. Das Geräusch der Vordertür ließ sie aufhorchen. Sie sah Tante Adah mit großen Schritten herbeilaufen und hinter ihr die Mutter. Trotz der Dunkelheit erkannte Daya das Entsetzen in ihren Gesichtern. Was war geschehen? Daya sprang auf, lief zu ihrer Mutter, schmiegte sich an ihre Beine und rieb die Wange am Stoff ihres Leibrockes. Als sie sich in der vertrauten Umarmung wieder fand, verschwand das Zittern aus ihrem frierenden Körper und ein stilles Lächeln zog über ihr Gesicht.

„Bleib hier bei Tante Adah, meine Kleine, und warte auf mich.“ Die Umarmung löste sich, das Lächeln auf Dayas Lippen wich einem enttäuschten, lautlosen Schrei. Ohne sich noch einmal umzudrehen, eilte ihre Mutter fort, um kurz darauf im Haus zu verschwinden. Tante Adah, die nur eine Armlänge von Daya entfernt stand, brach in Tränen aus. Die Türen der Nachbarhäuser öffneten sich, Menschen mit Öllampen in den Händen liefen herbei. Zwei Männer hetzten mit bauchigen Wasserkrügen die Straße hinunter, ein Hund sprang bellend hinterher. Niemand kümmerte sich um das kleine Mädchen, nicht einmal Adah, die aus Sorge um Yesha beinahe den Verstand verlor. So fiel es niemandem auf, dass Daya sich langsam auf die Vorderseite des Hauses zubewegte, die Tonscherbe fest in der kleinen Faust. Rauch quoll aus der Tür. Jemand taumelte nach draußen, eine Frau, am Ende ihrer Kräfte. Von irgendwoher drangen gellende Schreie. Der Korb, den die Frau bei sich trug, glitt ihr aus den Armen, fiel zu Boden. Sein gesamter Inhalt, zahlreiche in Leintücher eingeschlagene Papyrusrollen, verteilte sich augenblicklich im Staub. Eine von ihnen rollte Daya vor die Füße. Im gleichen Augenblick sank die Frau in sich zusammen und schlug hart auf der Erde auf. Verstört irrte Dayas Blick über den wunden Körper, von dem ein sonderbarer Geruch von verbranntem Fleisch und versengten Haaren ausging, heftete sich auf das rußverschmutzte Gesicht, dem Wimpern und Brauen fehlten und begriff nicht, warum Haut und Leibrock an vielen Stellen zu einer verkohlten Masse verschmolzen waren.

Auch wenn Daya das Geschehene nicht verstand, so überfiel sie doch mit einem Mal die angstvolle Gewissheit, dass dieser geschundene Körper der ihrer Mutter war. Zögernd tasteten sich die kleinen Fingerspitzen zu der rußgeschwärzten Stirn, berührten sie sanft, drückten die Tonscherbe auf die blutende Wunde. Hab keine Angst, Ima. Jeschua wird dir helfen. Im gleichen Augenblick griffen zwei kräftige Hände nach ihr und trugen sie fort.

*

Acht Tage nach dem Wochenfest im Siwan brachen wir auf. Shimon besorgte ein Boot, groß genug für uns alle. Levi, Jochanan, Jaquob und Nathanael setzten sich an die Ruder und bald hatten wir den Hafen weit hinter uns gelassen. Es war ruhig auf dem Kinneret, nur ein paar Seevögel über uns, die im Wind trieben. In der Nähe von Betsajda gingen wir an Land. Jeschua war während der Zeit auf dem Boot schweigsam gewesen und schien mit seinen Gedanken an einem fernen Ort zu sein, wie so häufig. Ich fragte mich, warum er mich nicht daran teilhaben ließ. Obwohl wir uns schon fast ein Jahr kannten, fiel es mir weiterhin schwer, seinen Gedanken zu folgen. Das, was er sagte, konnte ich oft nicht vollständig begreifen, obwohl ich mich so darum bemühte. Während der ganzen Überfahrt sprach er mit niemandem ein Wort, auch nicht mit mir, was mich traurig machte. Ich verfiel in meine alten Ängste und wurde wieder zu dem kleinen heidnischen Mädchen, mit dem die jüdischen Kinder nicht spielen durften, weil es den Makel der Unreinheit in sich trug. Merkte er denn nicht, wie sehr ich darunter litt? Doch, natürlich, er spürte es. Ich zweifelte längst nicht mehr daran, dass er die kleinste Gemütsregung an meinen Augen abzulesen vermochte, wenn es mir auch immer noch ein Rätsel war, wie er es machte. Doch ich wusste auch, dass ich niemals etwas von ihm erzwingen konnte. Er würde sich mir zuwenden, wenn er es für richtig befand. Dieser Gedanke tröstete mich. Ich musste geduldig sein.

In der Ferne wurde die Hafenmole Betsajdas erkennbar und kurz darauf legten wir an. Ich war noch immer in meinen Grübeleien gefangen und daher einen Moment unachtsam. Auf den glitschigen Planken verlor ich den Halt. Bevor ich auf den Brettern des Bootsrumpfes aufschlug, war Jeschua neben mir. Seine Arme hielten mich. Dabei traf mich sein Blick und ein warmes Lächeln zog über sein Gesicht, es hüllte mich vollkommen ein, ich badete darin wie in einer milden Flut. „Keine Angst“, sagte er, „ich bin bei dir.“

„Ich habe nicht aufgepasst“, versuchte ich mein ungeschicktes Verhalten zu entschuldigen. Jeschua aber stand ganz still da, unbeeindruckt vom Treiben um uns herum. „Ich weiß“, antwortete er mit einer Selbstverständlichkeit, die keinem derart zu Eigen war wie ihm. „Deshalb bin ich bei dir.“

*