Читать книгу Eine Spur von Glück - Monika Hinterberger - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

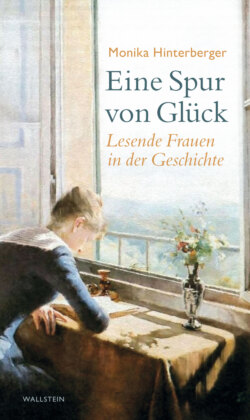

Frauen aus Pompeji

ОглавлениеDas veranschaulicht das Wandbild aus Pompeji auf schöne Weise.

Pompeji, anfangs eine kleine stadtähnliche Siedlung in Kampanien, zu Füßen des Vesuvs gelegen, war mit einem milden Klima, mit fruchtbaren Böden und aufgrund seiner Lage am Fluß Sarno mit günstigen Handelsbedingungen für seinen Wein, für Öl und Gemüse gesegnet. Durch eine Jahrhunderte andauernde wechselvolle Siedlungsgeschichte geprägt, erhielt Pompeji nach langen Perioden der Hellenisierung schließlich in der letzten Phase seiner Existenz als römische Veteranensiedlung seit 80 v. Chr. das Erscheinungsbild einer typisch römischen Stadt mit öffentlichen Bauten, einem Amphitheater, mit Thermen und Tempeln, Villen und Wohnhäusern für die Bevölkerung. Diese Stadt, die aufgrund des verheerenden Ausbruchs des Vesuvs im Jahre 79 n. Chr. von einer meterhohen Schicht vulkanischer Asche, von Bims- und Lavagestein gänzlich zugeschüttet wurde und gerade dadurch der Nachwelt in weiten Teilen erhalten blieb, haben wir heute – dank archäologischer Forschungen wieder ans Tageslicht gehoben – vor Augen, wenn wir den Namen Pompeji hören. Hier waren die beiden Frauen zu Hause.

Es sind vor allem die farbenprächtigen Wandmalereien, mit denen die Wohnhäuser nach hellenistisch-römischem Vorbild in unglaublicher Vielfalt ausgestattet wurden und die unsere Vorstellungen von der Lebenswelt in Pompeji und seinen benachbarten kampanischen Städten beflügeln. Szenen aus der griechischen Mythologie und der Alltagswelt sowie illusionistische Architekturelemente schmückten die Wände. Landschaften und Naturdarstellungen wurden ins Innere des pompejanischen Hauses geholt und machten es zu einem Zeugnis eines neuen gehobenen Lebensstils, der sich an der Welt einer römischen Aristokratie orientierte. Der Phantasie waren praktisch keine Grenzen gesetzt. Dabei werden individuelle Interessen und Vorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner die Wahl der Bildmotive für die Gestaltung der Wände bestimmt haben.

Das Fresko mit den beiden lesenden Frauen trug zweifellos zur Verschönerung des Hauses bei, für das es einstmals geschaffen wurde. Es mag ein Bedürfnis nach Selbstdarstellung gestillt haben, wie es für die römische Bildkunst noch bis in die Spätantike hinein charakteristisch war. Und es mag auf seine Weise geeignet gewesen sein, eine besondere Bildungsoffenheit zur Geltung zu bringen, umso mehr, als hier zwei Frauen zur Darstellung kamen. Ein erstaunliches Motiv? Oder eine alltägliche Szene? Ein Blick auf die Lebenswelt pompejanischer Frauen? Auf ihre Gelehrsamkeit? Ihre Teilhabe am kulturellen Geschehen, ihre Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur? Wurde hier für alle sichtbar ins Bild gesetzt, was zum Selbstverständnis der Frauen gehörte?

Stille und Besonnenheit kommen mir entgegen, wenn ich die beiden Frauen betrachte. Konzentriert und mit großem Ernst scheinen sie ihren Studien nachzugehen. Trafen sie regelmäßig zusammen, um gemeinsam zu lesen, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu fördern? Oder einfach ihre Liebe zur Literatur miteinander zu teilen? Woher kannten sie sich? Wie kann ich mir von ihrer Lebenswelt ein Bild machen? Auch von ihrem Leben als heranwachsende junge Frauen?

Der Erziehung der Mädchen wurde in der römischen Welt nicht weniger Aufmerksamkeit zuteil als in der griechisch-hellenistischen Antike. Sie lag im Ermessen der Eltern, die über Art und Umfang der Bildung ihrer Töchter entschieden und damit die Weichen für deren Lebensgestaltung stellten. In wohlhabenden Familien erhielten Mädchen und Jungen vom sechsten oder siebten Lebensjahr an gemeinsam einen häuslichen Elementarunterricht, der, wenn nicht von privaten Lehrern oder Lehrerinnen gegeben, oftmals von den Müttern der Kinder selbst erteilt wurde. In Rom besuchten die Mädchen, auch die aus weniger begüterten Elternhäusern, gemeinsam mit den Jungen Elementarschulen. Ein solcher Schulbesuch war für die Mädchen lebensbestimmend, denn lesen und schreiben zu können war für viele Berufe von Frauen unerlässlich: für die Erzieherinnen und Vorleserinnen, für Schreiberinnen, für Buchhalterinnen wie Händlerinnen und besonders für Ärztinnen, Apothekerinnen und Hebammen. Anders als für die Jungen war es für Mädchen im Alter von vierzehn Jahren nicht üblich, auf weiterführende Schulen zu wechseln. Ihre Bildung, etwa die Vertiefung ihrer Kenntnisse in griechischer oder lateinischer Literatur, erfolgte unter günstigen Gegebenheiten durch privaten Unterricht. Viele Mädchen suchten davon Gebrauch zu machen, suchten nach Möglichkeiten, selbstbewusst ihr Leben zu gestalten, als Ehefrau, als Vorsteherin eines Haushaltes, als Erzieherin ihrer Kinder und durch die Ausübung eines Berufes. Für welchen Lebensweg mochten sich die beiden Frauen auf dem pompejanischen Fresko entschieden haben?