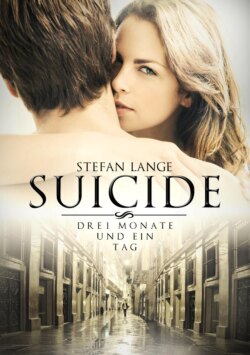

Читать книгу Suicide - Stefan Lange - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ostersonntag, 3. April 1994

ОглавлениеIch stand am offenen Fenster und ließ die Sonne auf mein Gesicht scheinen. Ich atmete die frische Luft ein, in der es nach Frühling roch. Sonne! Wie sehr hatte ich den Sonnenschein in den vergangenen trüben Monaten vermißt. Gleich würde das Taxi vorfahren, das mich zum Bahnhof bringen sollte.

Heute nacht würde ich in Sevilla, das für die kommenden drei Monate mein Zuhause sein sollte, einschlafen. Allein bei diesem Gedanken überkam mich pochende Vorfreude. In einer Broschüre über Sevilla hieß es: Sevilla inspiriert dich zu träumen. Seit Wochen hatte ich diesen Tag herbeigesehnt und schwärmte schon im Vorfeld, wie ich über Sevillas Straßen schlenderte. In Sevilla würde ich einen von der Handelskammer ausgerichteten Wirtschaftsspanischkurs besuchen, den eine Privatschule durchführte.

Zur Einstimmung hatte ich mir ein bißchen Wissen über Sevilla angelesen. Sie galt als die schönste Stadt Spaniens. Interessant fand ich die Tatsache, daß sich an diesem Ort zwei Kulturen trafen. Einst war Sevilla maurische Königsstadt, bevor sie von den Christen zurückerobert wurde. Noch heute fand man die alten Spuren, die Sevilla einen mystischen Reiz verliehen.

Die im Prospekt versprochenen elf Stunden Sonnenschein pro Tag im Frühjahr und Sommer sowie das von der Sahara geprägte Klima, gaben Sevilla den Beinamen, die heißeste Stadt Europas zu sein. Nach so vielen Regentagen in Münster klang das sehr verlockend.

Den Bewohnern von Sevilla wurde eine besondere Eigenart nachgesagt. Trotz der Armut empfanden sie Lebensfreude, und genau dieser Widerspruch war zum Symbol der spanischen Lebensart geworden. Dazu paßten Flamenco, Stierkämpfer und schwarzhaarige Tänzerinnen, die Kastagnetten klappern ließen.

Aber das war es nicht allein, was mich magisch an diesen Ort zog. Diese Lebensart bedeutete mir viel mehr, da sie etwas mir Eigenes ansprach. Gerade die Lebenslust im Spannungsfeld zwischen Melancholie und Euphorie entsprach meinem bipolaren Naturell. Ich konnte mühelos von der Heiterkeit oder Geselligkeit in den süßen Schmerz der Melancholie wechseln und mich ihm ganz hingeben. Und diese Fröhlichkeit, die von Herzen kam, gemischt mit der frommen Lust am Leiden, fand man konzentriert an dem Punkt, der Sevilla hieß.

Das Taxi brachte mich zum Hauptbahnhof. Ich würde den Zug nach Düsseldorf nehmen, um weiter nach Madrid zu fliegen. Lange vor Ankunft des Zuges, stand ich auf dem Bahnsteig und ersehnte dessen Einfahrt. Ich war froh, alleine zu sein. Ich hatte nämlich keine Lust auf eine große Abschiedsszene mit dem ewig gleichen Junge-komm-bald-wieder-Geheul. Meinen Ausstand hatte ich schon am Gründonnerstag im Coco Loco gegeben, um mich bei lateinamerikanischen Klängen ein wenig auf spanische Zeiten einzustimmen. Viele waren gekommen, aber besonders hatte ich mich über den Besuch von Christian gefreut, mit dem mich eine lange Freundschaft seit der gemeinsamen Lehrzeit verband. Er brachte seinen Bruder Joachim und dessen Frau, eine Schweizerin, mit. Sie würden bald von Warendorf nach Zürich umziehen und so ergab sich ein doppelter Anlaß, Abschied zu feiern.

Am meisten würde ich meinen Freund Mate vermissen. Freunde wurden wir erst im vergangenen Sommer, obwohl wir uns vom Sehen her viel länger kannten. Gelegentlich sind wir uns im Coco Loco begegnet, hatten aber nie ein Wort gewechselt, sondern uns immer nur abschätzend beäugt.

An einem warmen Sommerabend ergab es sich, daß ich ihn alleine an der Theke sitzend antraf. Mate sah traurig und in sich gekehrt aus. Ich setzte mich einfach auf einen freien Platz neben ihn. Nach einiger Zeit erfuhr ich den Grund seiner Traurigkeit. Seine Freundin hatte ihn überraschend nach einer zweijährigen Beziehung wegen eines anderen verlassen. Jemandem hinterhertrauern, Verletztheit und Selbstmitleid kannte ich aus vergangenen Tagen nur allzu gut. So begann unsere Freundschaft und ich war erstaunt, wie ähnlich manchmal unsere Gedanken in bezug auf die Liebe, die Sehnsucht und das Leid waren. Bei Mate hatte ich den Eindruck, auch ohne viele Worte verstanden zu werden. Das machte ihn als Freund so wertvoll für mich.

Im gleichen Sommer lernten wir noch zwei Sprachschülerinnen kennen: Mate verliebte sich in eine Italienerin namens Claudia und ich in eine Spanierin namens Constanza. Beide mit ›C‹, wie wir feststellten. Nachdem sie in ihre Heimat zurückgekehrt waren, traf ich mich oft mit Mate, um beim Bier das Leid der Trennung und die Sehnsucht zu vergessen. Dann hockten wir in meiner kleinen Bude und hörten gemeinsam die Lieder an, die den Schmerz der Liebe glorifizierten. Einmal ließen wir heißes Kerzenwachs auf unsere Hände tropfen, um so das Leid fühlbar zu machen. Wir lachten und tranken Unmengen von Altbier. Irgendwie war das eine verrückte und unbeschwerte Zeit, auf die ich, zumindest für die nächsten drei Monate, verzichten mußte.

Kurz vor vier Uhr nachmittags hob die Lufthansamaschine in Düsseldorf ab. Die Anspannung der letzten Monate löste sich allmählich auf. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte ich mein Diplom in Betriebswirtschaftslehre bestanden. Ich hatte immer vom Erfolg geträumt, einer Karriere oder anderen Vorstellungen, die man mit einem Diplom verband. Aber als ich die Urkunde in meinen Händen hielt, herrschte Ahnungslosigkeit darüber, wohin mich mein Berufsweg führen sollte.

Seit meiner Kindheit wußte ich immer, was ich nicht wollte, konnte aber selten meine Bedürfnisse klar äußern. Das belastete mich weit bis ins Erwachsenenalter.

Mein Freund Reinhard, ein wortgewandter Germanist, der mir beim Formulieren der Bewerbungen half, bemängelte häufig, daß ich nicht ganz hinter der Sache stand. So ganz Unrecht hatte er damit nicht, obwohl ich es nicht zugeben wollte. Ich war nie überzeugt davon, daß ich mich in das Arbeitssystem der meisten Firmen einleben könnte. Meiner Meinung nach wurde ein neuer Menschentyp im Management gebraucht, der in seiner binären Denkstruktur rigoros Entscheidungen traf. Gefühle hatten in der Geschäftswelt keinen Platz. Genauso wie es die Massenproduktion und den Trend zur Standardisierung der Produkte gab, verlangte es nach dem Einheitsmanager.

Dieser Gleichschaltungszwang reichte bis in die Gefühlswelt hinein. Man sollte nett, tolerant, erfolgsorientiert sein und mit jedem reibungslos auskommen. Natürlich wurde diese Tatsache in den Stellenanzeigen, in denen Einheitsgesichter mit ihrem Einheitslächeln erschienen, verschwiegen. Da redeten sie von Personalverantwortung, aber eigentlich ging es den Managern nur um Leistung und Durchsetzungsvermögen beim Verfolgen ökonomischer Ziele. Das Geschwätz von der Verantwortung gegenüber dem Mitarbeiter entsprang den kranken Gehirnen irgendwelcher Personalmanager. Wenn der Erfolg ausblieb, würde Druck folgen, da so ein Mensch in seiner Ausbildungsphase ein teures Investitionsobjekt darstellte. Bestenfalls kümmerten sich um die Versager noch die Betriebspsychologen.

Die Zwänge, die ich mit einer Topkarriere verband, drückten mich immer an die Wand. Die Geschäftswelt war vom darwinistischen Gesetz beherrscht. Nur der Stärkere überlebte auf Dauer, Schwächere blieben auf der Strecke. Aber es gab keine Einzelkämpfer mehr, denn mittlerweile wurde alles von der Gruppe erledigt. Ich war von der Idee des Gruppendenkens angewidert. Alles mußte harmonisch entschieden werden. Nur die Gruppe zählte, und genau dieser Gruppenterror war mir bereits in Japan aufgefallen. 1991 hatte ich die Gelegenheit, ein viermonatiges Praktikum für eine deutsche Firma in Tokio abzuleisten, und den japanischen way of work kennenzulernen. Japan galt als das Ursprungsland der Gruppenarbeit. Die Folge war eine Gesellschaft, in der die Individualität auf der Strecke blieb, und bald fänden wir japanisches Gruppendenken überall in der Geschäftswelt.

Mich langweilten solche Visionen, genauso wie mich diese Manager mit ihrem zwanghaften Verhalten anwiderten. Sie erledigten ihre Arbeit, ihre Freizeit und sonstigen Wichtigkeiten ohne es eigentlich zu wollen und begingen den Fehler, Lifestyle mit Lebensqualität zu verwechseln. Am deutlichsten wurde mir diese Tatsache bewußt, wenn ich einen alten Kollegen aus der Lehrzeit in unregelmäßigen Abständen wiedertraf. Er schmückte sich gern mit Dunhill-Feuerzeugen oder sonstigen Prestigeobjekten. Sein altersschwacher BMW hatte bei jeder Begegnung einige PS mehr und sein Konto füllte sich mit Tausendern von irgendwelchen fiktiven Gehaltserhöhungen. Jeden noch so winzigen Modetrend konnte man bei ihm schon auf einhundert Meter Entfernung erkennen, wenn er sich im Halbjahresrhythmus ein neues Outfit zugelegt hatte. Er war perfekt im Nachäffen des Erfolgsmenschen, aber noch perfekter im Sich-selbst-Bescheissen.

Jetzt war ich heilfroh, dem Bewerbungsdruck für eine gewisse Zeit entkommen zu sein. Früher, wenn man Studienkollegen traf, wurde man zuerst nach der Anzahl der Semester oder bestandenen Prüfungen befragt, nach dem Abschluß maß man sich an der Anzahl zurückgesandter Bewerbungsunterlagen. Aber meine Zeit hier in Münster war vorbei, so wie immer irgendeine Zeit vorbei war. Schulzeit, Lehrzeit und schließlich das Studium. Ich spürte die Notwendigkeit einer örtlichen Veränderung.

Vielleicht könnte mir der Sprachkurs als Sprungbrett für eine Beschäftigung in Spanien dienen. Ich hatte die Hoffnung, eine andere Managementkultur vorzufinden. In Spanien pflegte man neben der Arbeit auch noch andere Werte, denn nicht umsonst hieß es, der Deutsche lebe, um zu arbeiten, während der Spanier arbeite, um zu leben. Allerdings machte mir Andalusien, das eine Arbeitslosenquote von über dreißig Prozent aufzuweisen hatte, nicht gerade Mut auf einen ausreichend gut dotierten Job.

Nach dem Diplom hatte ich aushilfsweise für mehrere Firmen gearbeitet, um mir das Geld für den Sevilla-Aufenthalt zu verdienen, zuletzt im Lager eines Bekleidungsunternehmens; die reinste Knochenarbeit. Aber die Mühen waren nun, da ich mich auf dem Flug befand, vergessen. Mit Sevilla erfüllte ich mir einen Traum, der aus der Liebe zur spanischen Sprache und dem Land herrührte.

Der Bus, den ich vom Flughafen in Madrid nahm, brachte mich zu der Plaza de Colón. Von dort aus nahm ich ein Taxi zum Bahnhof, da ich von Madrid aus mit dem Zug nach Sevilla reisen würde.

Vor zwei Jahren, als ich begonnen hatte, spanisch zu lernen, hielt ich mich schon einmal für vier Wochen in Madrid auf. Ich erkannte die Gegend um die Calle de Serrano und die Plaza de Colón recht gut wieder, da ich hier in unmittelbarer Nähe gewohnt hatte. Schon damals war ich von Madrid begeistert: Der Sommer in der Stadt, die breiten avenidas und die vielen historischen Sehenswürdigkeiten. Vier Wochen waren natürlich zu kurz, um die Stadt genauer zu erkunden. Aber ich hatte mein Madrid entdeckt, indem ich bestimmte Orte regelmäßig aufsuchte. Auf diese Art und Weise fühlte ich mich in der Fremde heimischer. Meinen Milchkaffee hatte ich nach dem Unterricht immer in einer Bar bei mir um die Ecke getrunken, und die Hausaufgaben hatte ich auf den Stufen des Denkmals Alfonso XII im Retiropark erledigt. Ich war gespannt darauf, welche Plätze in Sevilla auf mich warteten, um von mir entdeckt zu werden.

Es war abends gegen sieben Uhr, als ich den Atocha-Bahnhof betrat. Bis zur Abfahrt des Zuges blieben mir noch zwei Stunden. Ich hätte auch einen Direktflug von Frankfurt nach Sevilla buchen können, aber ich flog nur bis Madrid, einzig um in den Genuß einer Zugfahrt mit dem neuen Hochgeschwindigkeitszug AVE, dem Pendant zum französischen TGV, zu kommen.

Ich ging hinaus auf den Bahnsteig und schaute mir diese schönen Expreßzüge schon einmal an. Ich streichelte vorsichtig die blauweiße Außenhaut. Ich liebte Züge. Seit meiner frühesten Kindheit übten Züge eine besondere Faszination auf mich aus. Ein Besuch bei meinen Großeltern, die in Süddeutschland gelebt hatten, war für mich die reinste Freude gewesen. Hinter dem Garten verlief eine Eisenbahnstrecke. Die erste Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, war, zum Bahnhof zu laufen, um den Fahrplan der Züge zu notieren. Immer, wenn ein Zug vorbeigerauscht ist, lief ich zum Bahndamm hoch und hatte ihm sehnsüchtig nachgeschaut. Ich wollte keinen Zug verpassen. Ich war richtig vernarrt in die Eisenbahn, weil sie ein Fortbewegungsmittel war. Züge symbolisierten für mich das Wegfahren. In meinen Phantasiereisen, die ich mit ihnen unternommen hatte, versuchte ich, dem Gebrüll und dem Jähzorn meines Vaters zu entkommen. Seit jeher war ich ein Reisender gewesen, auf der Suche nach einem Ort, an dem es Liebe und Geborgenheit gab.

Kurz vor Mitternacht erreichte der AVE Sevilla. Dieser Zug fuhr eigentlich nicht ein, sondern er schwebte mit kaum spürbarer Verzögerung ein, ganz dem Anlaß angemessen. Fast andächtig betrat ich den Bahnsteig und als ich die großen Lettern Estación de Santa Justa erblickte, überkam mich ein seliges Gefühl. Endlich angekommen!

Wenig später setzte mich das Taxi vor einem alten sevillanischen Bürgerhaus, der schuleigenen Residenz, in der Calle Sor Angela de la Cruz ab. Nachdem ich die Formalitäten erledigt hatte, half mir der Nachtportier, mein schweres Gepäck die steilen Stufen heraufzuwuchten. Meine Unterkunft befand sich als einziges Zimmer neben der Küche auf der Dachterrasse, die anderen lagen in den beiden Etagen darunter. Das Zimmer war einfach ausgestattet und verfügte über eine eigene Dusche und Toilette, einen Luxus, den ich mir für den längeren Aufenthalt gönnte. Erschöpft von der Reise und der Gepäckschlepperei, legte ich mich schlafen.