Читать книгу Gipfelstürmerinnen - Tanja Wirz - Страница 11

ОглавлениеHENRIETTE D’ANGEVILLES MONTBLANC-EXPEDITION VON 1838

Von Henriette d’Angeville4 erzählen die Chronisten des Alpinismus, sie habe als erste Frau den höchsten Gipfel Europas bestiegen und sei somit die erste «Alpinistin» überhaupt.5 In fast allen Berichten über sie wird paradoxerweise jedoch eine weitere Frau erwähnt, die dreissig Jahre vor ihr dieselbe Bergtour gemacht hatte. Das Beispiel der beiden Frauen zeigt exemplarisch, dass auf Berge steigen und Bergsteigen nicht dasselbe sind. Es lässt darauf schliessen, wie eine einflussreiche und wortmächtige Elite die Tätigkeit Bergsteigen ab 1800 so definierte, dass sie zu ihrer Weltvorstellung passte. Ich untersuche Angeville also nicht hauptsächlich als Pionierin des Frauenbergsteigens; vielmehr ist sie ein dank ihren eigenen ausführlichen Schriften besonders gut dokumentiertes Beispiel einer Alpinistin, die nach allen Regeln der Kunst an der symbolischen Praxis Bergsteigen teilzunehmen suchte. Die Tatsache, dass eine Bergexpedition damals für eine Frau noch ungewöhnlicher war als für einen Mann, führte ausserdem dazu, dass Angeville ihre Tätigkeit stark reflektierte. Besonders interessant sind dabei die Unterschiede zwischen ihren privaten Tagebucheinträgen und dem für die Publikation gedachten Tourenbericht.6

Doch der Reihe nach. Bevor Henriette d’Angeville auftritt, soll für einmal zuerst ihre Vorgängerin die Ehre haben: die junge Marie Paradis (1778–1839) aus Bourgeat bei Chamonix. Sie sei, so wird erzählt, dazu überredet worden, den Montblanc zu besteigen, und zwar vom ebenfalls in Chamonix lebenden Jäger und Kristallsucher Jacques Balmat, dem es 1786 als Erstem gelungen war, eine begehbare Route auf den Berg zu finden.7 Im Sommer 1808 stand Paradis auf dem Montblanc-Gipfel und wurde zur lokalen Berühmtheit. Wie sie vorher ihren Lebensunterhalt bestritten hatte, ist ungewiss; vermutlich hatte sie als Dienstmädchen oder Magd gearbeitet. Die Bergtour verhalf ihr zu einem neuen Einkommen: Sie führte fortan eine Teestube in Les Pèlerins, in der sie den Touristen gegen ein Trinkgeld ihre Erlebnisse erzählte. Die Gegend um Chamonix war damals zum Treffpunkt der High Society Europas geworden, Alpenreisen galten als chic: 1810 besuchte die französische Kaiserin Joséphine den nahen Montenvers, und das Mer de Glace, der grösste Gletscher Frankreichs, war zu einer Sehenswürdigkeit geworden, die einfach gesehen haben musste, wer als gebildeter Reisender etwas auf sich hielt.8 All diesen Bergbegeisterten mag es gefallen haben, sich von Marie Paradis bei einer Tasse Tee von noch grösseren alpinen Abenteuern erzählen zu lassen, ohne selbst den Weg unter die Füsse nehmen zu müssen.9

Schriftlich überliefert ist Paradis’ Unternehmung allerdings nur deshalb, weil dreissig Jahre später Henriette d’Angeville nach Chamonix kam, mit der Absicht, als erste Frau den Montblanc zu besteigen. Sie stammte aus einem völlig anderen sozialen Milieu als die Einheimische: Die Angevilles waren eine adlige Familie mit Familiensitz auf dem rund 50 Kilometer westlich von Genf gelegenen Château des Lompnes in Hauteville. Die kleine Henriette war mitten in die Revolutionswirren hineingeboren worden, ihr Grossvater wurde als Staatsbeamter in Paris 1793 guillotiniert, ihr Vater festgenommen. Die Familie floh in der Folge von Hauteville nach Genf.10 1802 kehrten die Angevilles nach Lompnes zurück, wo Henriette ihre Jugend und jungen Erwachsenenjahre verbrachte. Sie blieb ledig und zog 1831 in der Folge von Erbstreitigkeiten mit ihren Brüdern nach Ferney bei Genf.11

Zu jener Zeit bewegte der Montblanc die Öffentlichkeit: 1786 war die Besteigung des Berges erstmals geglückt, und zwar dem soeben erwähnten Jacques Balmat, zusammen mit dem Chamonixer Arzt Michel Paccard. Im Jahr darauf folgte die grosse Expedition des Genfer Geologen Horace-Bénédict de Saussure, die lange Zeit fälschlicherweise als eigentliche Erstbesteigung galt. Und 1820 erregte die Expedition des russischen Naturforschers Joseph Hamel viel Aufsehen, denn sie endete mit einer Katastrophe: Bevor der Russe und seine Begleiter den Gipfel erreichten, gerieten sie in ein Schneebrett; drei Führer starben in diesem ersten dokumentierten Bergunglück. Es folgte eine gerichtliche Untersuchung, ob Hamel Schuld am Tod dieser Männer trage und ob solche Unternehmungen moralisch haltbar seien.12 1823 wurde als Reaktion auf dieses Unglück in Chamonix einer der ersten Bergführerverbände gegründet, um Rechte und Pflichten der Bergführer zu definieren.13 In den Jahren 1823 bis 1837 folgten weitere Besteigungen, die von der Presse alle stark beachtet wurden.14

Vor diesem Hintergrund entstanden Henriette d’Angevilles Montblanc-Pläne. Sie selbst erwähnte diese anderen Expeditionen in ihren Schriften allerdings kaum, sondern schrieb, der Anblick des Berges von Genf aus habe in ihr den Wunsch nach der Besteigung geweckt. Und zwar so sehr, dass sie geradezu «liebeskrank» geworden sei und kaum mehr habe essen und schlafen können.15 Daneben begründete sie ihr Vorhaben aber auch mit dem Wunsch, an Orte reisen zu wollen, die noch von niemandem besucht und beschrieben worden waren. Obwohl der Montblanc schon mehrfach bestiegen worden war, war er für sie diesbezüglich ein erstrebenswertes Ziel, denn sie war der Ansicht, dass Frauen und Männer die Welt unterschiedlich wahrnahmen, dass also immer noch neue Erkenntnisse zu erwarten waren, wenn es auch einer Frau gelingen sollte, diese Erfahrung zu machen und vor allem zu beschreiben.16

FIEBERHAFTE VORBEREITUNGEN

Angeville wollte also auf den höchsten Berg Europas, und zwar möglichst bald. Trotz ihrer Eile plante sie die Tour sorgfältig. Sie informierte alle Bekannten über ihre Pläne und setzte für den schlimmsten Fall ihr Testament auf. Diese dramatische Massnahme verfehlte ihre Wirkung nicht: Freunde und Familie versuchten aufs Heftigste, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Man erinnerte an Hamels Unglück und erzählte von Comte de Tilly, der 1834 am Montblanc schlimme Erfrierungen an den Füssen davongetragen hatte, man warnte vor der Höhenkrankheit.17 Manche hielten ihr Projekt für blosse weibliche Eitelkeit, und nur wenige ermutigten sie.18 Und schliesslich liess Angeville ihren Gesundheitszustand vom Arzt untersuchen. Der verordnete zur Vorbereitung nicht etwa Training, sondern viel Ruhe.19 Sie antwortete jedoch, auszuruhen gelinge ihr nur schlecht: «Les sermons des bons amis, les prédictions maladroites et impatientantes des gens qui veulent absolument donner leur avis, lorsqu’on ne le leur demande pas», dies alles trage dazu bei, dass stattdessen «fieberhafte Aktivität» sie am Schlafen hindere.20 Seit einigen Tagen verbringe sie ihre Nächte mit Träumereien vom Montblanc. Da sie fürchtete, vorzeitig erschöpft zu sein, bat sie den Arzt um ein Schlafmittel und empfing bis zu ihrem Aufbruch keine kritischen Besucher mehr.21

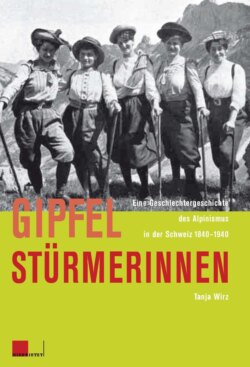

Ausserdem liess Angeville sich ein speziell auf die Anforderungen einer Hochgebirgstour zugeschnittenes Reisekostüm schneidern, denn auf früheren Wanderungen hatte sie festgestellt, dass Röcke zum Klettern unpraktisch waren. Sie beschloss, Hosen zu tragen: «[…] en conséquence je me suis fait faire un vêtement complet qui réunit la solidité, la chaleur, l’aisance des mouvements et la décence […]».22 Rechtfertigend schrieb sie: «On ne va pas à la cour du Roi des Alpes en robe de soie et en bonnet de gaze, cette visite exige un costume plus sévère.»23 In ihrem Bericht beschrieb sie das Kostüm detailliert und illustrierte ihre Ausführungen mit dem nebenstehenden Bild.24 Es handelte sich dabei um eine eigenwillige Mischung aus damaliger Damen- und Herrenbekleidung: Mit seiner ausgeprägten Sanduhrsilhouette, dem kreisrunden Hut, dem langen Schal, dem gemusterten Stoff und vor allem den aufgeblähten Ärmeln war Angevilles Kostüm ein typisches Biedermeier-Damenkleid. Ungewöhnlich war, dass dank erhöhtem Rocksaum die Schuhe sichtbar waren und noch dazu ein Paar (Männer-) Hosen. Ihr Kleid konnte dadurch auch als verweiblichte Variante des damals üblichen Männerfrackes gedeutet werden.25 All dies hielt Angeville jedoch keiner besonderen Erklärung für nötig – ganz anders als spätere Bergsteigerinnen, die nicht müde wurden, darauf hinzuweisen, dass sie trotz der damit verbundenen Mühsal der Schicklichkeit halber in Frauenkleidern kletterten, oder wie sie entgegen allen Konventionen wagten, zur Hose zu greifen.26 Bloss ästhetisch schien Angeville dieses «wenig kokette Kostüm», wie sie es nannte, etwas unvorteilhaft, und sie beschloss, es erst unterwegs anzulegen und Chamonix in einem betont femininen Kleid zu verlassen.27

3 Die Montblanc-Besteigerin Henriette d’Angeville.

Auch die übrige Ausrüstung listete sie akribisch auf: Kölnischwasser, einen Fächer und einen Schuhlöffel, aber auch Messgeräte wie Thermometer und Fernglas und schliesslich einen Spiegel, ein Gerät, das die Bergsteigerin sehr empfahl, um die Haut auf Sonnenbrand hin zu kontrollieren, damit rechtzeitig Gurkencreme zur Kühlung aufgetragen werden konnte. In ihr Tagebuch notierte Angeville dazu: «Il faut bien qu’il y ait quelque chose de féminin dans le bagage d’une femme, même pour un voyage au Mont Blanc.»28 Im später verfassten Tourenbericht hingegen verwahrte sie sich dagegen, den Spiegel, dieses «meuble féminin par excellence», aus Eitelkeit mitgenommen zu haben, und kommentierte ironisch, im Hochgebirge gerate die Gesichtshaut ohnehin in einen derart fürchterlichen Zustand, dass es die Eitelkeit eher gebieten würde, keinen Spiegel mitzunehmen.29 Offenbar erschien es ihr notwendig, öffentlich keinerlei weibliche Vorlieben zu zeigen, die als Schwächen ausgelegt werden konnten.

Auch der mitgenommene Proviant wurde genau beschrieben. Für die Führer und Träger wurden auf Wunsch des Chefführers Joseph Couttet eingekauft: 2 Lammkeulen, 2 Ochsenzungen, 2 Dutzend Brathähnchen, 6 Brote von 3 bis 4 Pfund, 18 Flaschen guten Weins, 1 Kiste minderen Weins, je 1 Flasche Cognac, Essig und Sirup, 12 Zitronen und schliesslich je 3 Pfund Zucker, Schokolade und Pflaumen. Für sich selbst sah Angeville spezielle Nahrungsmittel vor: 1 Topf Hühnerbrühe, etwas Limonade und einen Mandelpudding, süsse und verfeinerte Speisen, die sie offenbar für eine Dame für angemessener hielt als Fleisch und Brot.30 In späteren Berichten über Angeville wurde diese grosse Menge Proviant immer wieder als besondere Kuriosität hervorgehoben und als Beweis, wie extravagant manche Frauen sich auf Bergtouren aufführten.31 Wer allerdings bedenkt, dass die angegebenen Mengen für 13 schwer arbeitende Personen während rund zweier Tage reichen mussten, ist schon deutlich weniger überrascht. Interessant ist ausserdem, dass der englische Journalist Albert Smith in einem Bericht über eine Montblanc-Besteigung 1851 dieselben Mengen der genau gleichen Nahrungsmittel aufführte, wenn auch umgerechnet auf eine grössere Gruppe von Führern und Trägern. Der einzige Unterschied war, dass er für sich selbst keine speziellen Speisen vorsah.32 Warum die beiden dieselbe Standardliste verwendeten, kann nur vermutet werden: Entweder orientierte sich Smith an Angeville, obwohl er sie in seinen Texten nur sehr kurz erwähnte, oder sie hatten ein gemeinsames Vorbild. Möglicherweise handelt es sich um Vorgaben, die von den Chamonixer Bergführern gemacht wurden. Jedenfalls ist die Liste ein ungeeigneter Beleg dafür, dass sich Angeville exzentrischer aufgeführt hätte als andere Bergsteiger.

DIE EXPEDITION

Im September 1838 reiste die 44-jährige Aristokratin zusammen mit ihrer Kammerzofe nach Chamonix und engagierte je sechs Bergführer und Träger. Auch in Chamonix zweifelte man daran, dass sie es schaffen würde; es wurden sogar Wetten darüber abgeschlossen. Angeville wäre am liebsten sofort losmarschiert, doch die Führer weigerten sich, da es Sonntag war und sie die Messe nicht verpassen wollten. Man teilte ihr mit, Bergbesteigungen am Sonntag brächten Unglück, und verwies auf Hamel, der dies nicht beachtet hatte.33 Am 3. September 1838 schliesslich zog Angeville mit ihren Begleitern los. Sie waren nicht die Einzigen: Gleichzeitig bestiegen der Deutsche Ferdinand Eisenkrämer und der polnische Baron Karol von Stoppen mit Führern und Trägern den Montblanc. Angeville störte dies nicht. Im Gegenteil: Sie fand es von Vorteil, da man sich im Notfall gegenseitig hätte helfen können. Allerdings wollte sie sich mit keiner der anderen Gruppen zusammenschliessen und wies auch weitere Einheimische, die sich ihr anschliessen wollten, ab, denn sie hielt auf Moral: Eine allein reisende Frau solle sich nie mit Fremden zusammentun, schrieb sie.34 Die von ihr engagierten und bezahlten Bergführer betrachtete Angeville offenbar nicht als Fremde, sondern als ihre Domestiken.35 Doch auch diese waren ihr schon mehr als genug. In ihrem Tagebuch hielt sie fest: «C’est bien assez de témoins des changements de toilette et autres nécessités humaines sans appeler autour de moi ceux qui me gêneraient sans me servir.»36

Den ersten Teil des Wegs legte sie wie die meisten damaligen Touristinnen auf dem Rücken eines Maultiers zurück, doch schon bald ging es nur noch zu Fuss weiter. Wie Angeville in ihrem Tourenbericht schrieb, fiel ihr dies leicht, auch als es zu klettern galt und Seile, Alpenstöcke und Leitern zum Einsatz kamen; ja, es habe sie geradezu verwundert, wie einfach es sei, den Montblanc zu besteigen.37 Von den Führern sei sie wegen ihres Mutes und ihrer Gewandtheit gerühmt worden, schrieb sie, schwächte das Lob aber sogleich wieder ab, indem sie meinte, wegen ihrer Jugendjahre im Jura eine im Gehen geübte «Montagnarde» zu sein.38 Während ihre Begleiter mit zunehmender Höhe unter Migräne, Krämpfen und Benommenheit zu leiden begannen, sei es ihr immer noch gut gegangen, schrieb Angeville. Diese Leichtigkeit irritierte ihre Führer offenbar beträchtlich: «Tout en s’en réjouissant pour moi, ils étaient presque scandalisés d’une pareille irrévérence envers sa Majesté le Roi des Alpes […].»39 Kurz vor dem Gipfel begann aber auch Angeville unter der Höhe zu leiden: Unwiderstehliche Müdigkeit erforderte eine kurze Schlafpause, und schliesslich fühlte sie sich so schlecht, dass sie glaubte, ihr Körper versage den Dienst. In ihrem Expeditionsbericht schrieb sie, dass sie dieser Prüfung ihres Willens jedoch durchaus etwas entgegenzusetzen wusste: Sie habe die Führer gebeten, gegebenenfalls ihre Leiche auf den Gipfel zu tragen und dort liegen zu lassen.40

Eine derart dramatische Selbstinszenierung wurde glücklicherweise nicht notwendig, denn schliesslich war der Aufstieg geschafft, und sofort fühlte Angeville sich wieder bestens – zumindest stellte sie es in der Rückschau so dar. Kaum oben angelangt, sei sie geradezu euphorisch geworden. Ihr Gefühlstaumel galt aber weder ihrer eigenen Leistungsfähigkeit noch dem Berg, sondern der Nation. Die Expedition, die sie bis dahin als Prüfung ihres (weiblichen) Willens dargestellt hatte, wurde zur militärischen Eroberung, zumindest symbolisch: «Comme un soldat» habe sie ihren eisenbeschlagenen Bergstock auf den Gipfel gepflanzt und glühende Schwüre auf den Ruhm und das Glück Frankreichs ausgestossen.41 Dass sie als Adelige, die mit Revolutionen keine guten Erfahrungen gemacht hatte, damit die Monarchie meinte und nicht etwa das zeitgenössische, bürgerlich dominierte Frankreich der Juli-Revolution von 1830, geht aus ihrem Bericht nicht hervor, wohl aber aus einem Brief an eine Freundin. Entsprechend bemerkte Angeville dazu: «Gardez ceci pour vous, il me serait plus que désagréable de voir les journeaux s’en emparer et le reproduire.»42

Ob möglicherweise kurz zuvor der junge Eisenkrämer den Montblanc für den Ruhm Deutschlands oder der Baron von Stoppen für Polen in Anspruch genommen hatte, ist nicht bekannt. Jedenfalls kamen die beiden anderen Gruppen Angevilles patriotischem Überschwang nicht in die Quere, denn sie waren bereits wieder am Abstieg; die Bergsteigerin hatte den Gipfel für sich allein.43 Während die Führer und Träger sich um ihr körperliches Wohl kümmerten und sich am Proviant stärkten, wandte sich Angeville den ideellen Zielen ihrer Tour zu und schrieb noch vor Ort erste Briefe an Freunde und Verwandte, um sie mit einer eigens mitgebrachten Brieftaube ins Tal zu schicken. In diesem erhabenen Moment habe sie nicht an so etwas Profanes wie Essen denken können, notierte sie. Auch auf dem Berg hinterliess Angeville Spuren: Bevor die Gruppe den Gipfel verliess, kratzte sie ihr Motto in den Schnee: «Vouloir c’est pouvoir».44

VON SICH REDEN MACHEN

Die Expedition brachte Henriette d’Angeville den gewünschten Ruhm. Im Tal wurde sie mit Böllerschüssen begrüsst, und der Chamonixer Bürgermeister Simond beglückwünschte sie persönlich zu ihrer Tat – wohl nicht zuletzt, weil solche Gipfelstürmereien eloquenter Eliteangehöriger gute Werbung für seine Heimat waren. Das ganze Dorf sei auf den Beinen gewesen, berichtete Angeville, und habe sie als «Königin der Alpen» gefeiert.45 Bedauerlicherweise seien jedoch nur Fremde zu ihrer Begrüssung da gewesen und keine ihrer Verwandten und Bekannten: «Il y avait beaucoup pour l’amour-propre, rien pour le cœur dans cette espèce d’ovation.»46 habe zudem wohl nur deshalb so viel Freude gezeigt, weil sie erfolgreich zurückgekehrt sei. Hätte sie ein Unglück erlitten, meinte sie selbstkritisch, hätte es wohl eher geheissen: «Cette folle a payé bien cher l’envie de faire parler d’elle!»47 Und gesprochen wurde in der Tat von ihr: Das Pariser «Journal des Débats», damals eine der wichtigsten Tageszeitungen Frankreichs, berichtete:

«Das ganze Tal ist in grösster Erregung; seit der Besteigung von de Saussure hat kein Ereignis eine solche Sensation erregt wie dasjenige, von dem wir eben Zeugen gewesen sind. Eine Frau hat den Mut gehabt, den Montblanc zu besteigen. Es ist eine Französin, Mademoiselle d’Angeville. Die Führer können den Mut und die Energie, mit der sie die Gefahren und Schwierigkeiten der Besteigung überwunden hat, nicht genug rühmen. Als sie zurückkam, herrschte ein Enthusiasmus, der sich kaum beschreiben lässt; man löste Kanonenschüsse, die Bewohner des ganzen Tales kamen, um die Heldin zu sehen, und der Name d’Angeville ist für immer eingegraben neben jenen von Jacques Balmat und de Saussure.»48

Zurück in Genf, wurde sie auch von ihren Bekannten als Heldin gefeiert, sogar von jenen, die ihren Plan vorher für verrückt gehalten hatten, so Angeville.49 Unzählige Glückwunschschreiben, Einladungen und Autogrammbitten habe sie erhalten, Besuche von Fremden und von Journalisten.50 Eine Woche nach der Expedition beschrieb Angeville einer Freundin, wie sie es empfand, so gefeiert zu werden:

«Pendant les trois jours que j’ai encore passés à Chamonix, il n’aurait tenu qu’à moi de me croire reine; je croyais rêver toute éveillée en me trouvant tout à coup célèbre pour avoir eu deux bonnes grosses jambes de montagnarde et la forte volonté de m’en servir, pour aller à quinze mille pieds de hauteur. Le rêve de Chamonix continue à Genève; on se m’arrache et comme je ne suis pas insensible à la gloriette, tout cela me chatouille agréablement, je l’avoue, ce côté un peu faible qu’on nomme l’amour-propre.»51

Angevilles Erfolg sprengte die Grenzen der gesellschaftlich vorgegebenen Stellung einer Frau – sehr zu ihrem Vergnügen, wie sie bereitwillig zugab: «Qu’il est doux le succès!», schrieb sie in ihr Tagebuch.52 Gänzlich foutieren um die Erwartungen ihres Publikums an eine Dame konnte sie sich allerdings nicht, und so stand sie zwar dazu, den Ruhm zu geniessen, und malte ihr Bild als Heldin und «Löwin der Gesellschaft» in den buntesten Farben, bezeichnete gleichzeitig aber ihre Freude am Erfolg den Konventionen folgend als «Schwäche» und übte sich somit in der von einer Dame geforderten Bescheidenheit. Manchen Beobachtern genügte diese Selbstkritik allerdings nicht, und sie versuchten, Angevilles Erfolg abzuwerten, nach dem Motto: Wenn eine Frau es geschafft hat, den Montblanc zu besteigen, kann es ja nicht allzu schwierig gewesen sein. In einem Zeitungsartikel hiess es, der «stolze» Montblanc sei durch Angeville «gedemütigt» worden: «[…] il a vu son sommet atteint par un pas de femme. C’est une Française, Mlle Henriette d’Angeville, qui a exécuté cet exploit inouï dans les annales de son sexe.»53 Ein würdiger «Gegner» – sprich: ein Mann – hätte in den Augen dieses Kommentators den Montblanc wohl kaum erniedrigt. Angeville las diesen Artikel und ärgerte sich sehr über den abwertenden Tonfall. Ihrer Freundin schrieb sie, man habe sie nicht einmal um Erlaubnis gefragt, diesen «article bête et lourd» über sie zu publizieren, und sie sterbe vor Angst, dass andere Zeitschriften diesen wenig «galanten» Text kopierten.54

Lieber als von missgünstigen und sensationslüsternen Journalisten über sich schreiben zu lassen, verfasste die gewandte Autorin einen eigenen ausführlichen Bericht, in dem sie die Kontrolle über die Darstellung ihrer selbst behielt. Es handelt sich dabei um den Text, durch den die Unternehmung von Marie Paradis, der anderen «ersten Frau auf dem Montblanc», überhaupt schriftlich überliefert ist. Angeville wusste von der Einheimischen und suchte das Gespräch mit ihr: Nach ihrer eigenen Tour schickte sie nach Paradis und lud sie zum anschliessenden Festessen ein.55 Obwohl Angeville unbedingt die erste Frau auf dem Montblanc sein wollte, berichtete sie erstaunlicherweise ganz offen, dass Paradis schon vor ihr da oben gewesen war. Unklar bleibt, ob sie diesen Widerspruch in ihrer Erzählung duldete, weil er für sie irrelevant war, da die Einheimische für sie als Bergsteigerin ohnehin nicht zählte, oder weil sie Paradis wegen ihrer lokalen Berühmtheit schlecht ignorieren konnte. Allerdings – und darauf wird noch zurückzukommen sein – schrieb sie in einer Art und Weise über die andere, die deutlich machte, dass in ihren Augen Paradis’ Tour nicht ebenbürtig war, dass also trotz allem sie die eigentliche Erstbesteigerin des Montblanc war.