Читать книгу Gipfelstürmerinnen - Tanja Wirz - Страница 8

ОглавлениеTHEORETISCHER UND METHODISCHER HINTERGRUND

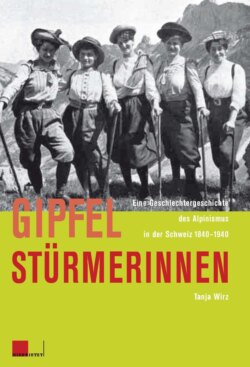

Eine geschlechtergeschichtliche Perspektive fördert Geschichten von Frauen zu Tage. Auf meiner Tour durch die Archive begegnete ich unzähligen Gipfelstürmerinnen, die sich entgegen gängiger Rollenvorstellungen in die Berge wagten, trotzdem aber weitgehend unbekannt geblieben sind. Ihre Spuren habe ich hier zusammengetragen. Die vorliegende Arbeit bietet somit eine Ergänzung zur bestehenden Literatur über die Geschichte des Bergsteigens, die den Frauen – wenn überhaupt – bloss einen kleinen Platz zugesteht. Mit der Analyse dieser Geschichten von Frauen ziele ich allerdings über diese ergänzende Funktion hinaus auf das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Frauen und Männern, auf dvie Geschlechterordnung. Die Bergsteigerinnen überschritten bei ihrer Tätigkeit die Grenzen der gängigen Frauenrolle und lösten dadurch Verunsicherung aus, sowohl auf weiblicher wie auf männlicher Seite. Wenn Alpinistinnen und Alpinisten in der Folge darüber diskutierten, ob und wie Frauen bergsteigen sollten, thematisierten sie – zumindest implizit – stets auch die grundsätzlichen Vorannahmen, welche die bürgerliche Geschlechterordnung bestimm(t)en.17 Ausserdem kann aus diesen Debatten auch auf die Vorstellungen über Männer geschlossen werden, denn die Behauptung, Frauen seien zum Bergsteigen ungeeignet, sagt auch einiges aus über die herrschenden Ideen von Männlichkeit.

Dabei soll nicht vergessen gehen, dass weder Frauen noch Männer durch ihr Geschlecht vollständig in ihrer Identität definiert sind. Andere Merkmale, wie etwa Klassenzugehörigkeit oder regionale Herkunft, spielen genauso eine Rolle. Theoretikerinnen und Theoretiker der Identitätsdebatte streiten sich bis heute, welche dieser Identitätsmerkmale die wichtigsten seien und welche bisher zu wenig beachtet wurden: In den 1970er-Jahren zum Beispiel ging es um die Frage, ob die Menschen eher von ihrer Klassenoder von ihrer Geschlechtszugehörigkeit bestimmt seien, und ein Jahrzehnt später wiesen afroamerikanische Feministinnen vehement darauf hin, dass Frauen in ihren Erfahrungen durch die unterschiedlichen Hautfarben viel zu stark beeinflusst würden, als dass es «die Frauen» als einheitliche Gruppe geben könnte.18 Ich will solche Fragen hier nicht abschliessend diskutieren, sondern habe für meine Arbeit die mir aufgrund der Quellen relevant erscheinenden Kategorien Geschlecht, Klasse und Herkunft beziehungsweise Nationalität gewählt.19

EIN SPIELPLATZ DER IDENTITÄTEN

Neben der Geschlechtergeschichte hat die historische (Kultur-)Anthropologie meine Arbeit massgeblich beeinflusst.20 Besonders wichtige theoretische Impulse stammen von Pierre Bourdieu, Victor Turner, Michel Foucault, Mary Douglas und Jan Assmann. Wie in der historischen Anthropologie üblich, versuche ich, bei der Untersuchung des alpinistischen Diskurses und der alpinistischen Praxis einen ethnologisch-distanzierten Blick auf die eigene Kultur zu werfen, und analysiere Bergtouren als Übergangsrituale.

1871 bezeichnete der englische Bergsteiger Leslie Stephen die Alpen als «Playground of Europe». Tatsächlich nutzen Alpinistinnen und Alpinisten das Hochgebirge als eine Art «Spielplatz» im Sinn einer Schaubühne oder eines Experimentierfeldes für das Aushandeln von und Experimentieren mit Identitäten und den zugehörigen Rollenmustern und Handlungsmöglichkeiten. Räume, die auf diese Weise genutzt werden, bezeichnet der englische Kulturanthropologe Victor Turner als «liminale Räume» oder «Schwellenräume» (limen=Schwelle).21

Ursprünglich stammt der Begriff der Liminalität vom französischen Ethnologen Arnold van Gennep. 1909 beschrieb er die so genannten Übergangsrituale (rites de passage), mittels deren Individuen und Gruppen von einer gesellschaftlichen Rolle in eine andere wechseln; etwa von jener des Knaben in die eines erwachsenen Mannes. Dabei stellte er drei Phasen fest: Zuerst werden die Ritualteilnehmer aus der Gesellschaft herausgelöst, dann befinden sie sich ausserhalb, in der Liminalität, wo der Übergang stattfindet, und schliesslich werden sie wieder eingegliedert. Das Übergangsritual dient gemäss van Gennep dazu, das mit individuellen Veränderungen der Identität einhergehende Chaos in geordnete Bahnen zu lenken, sodass die allgemeine gesellschaftliche Ordnung nicht davon tangiert wird.22

Turner interessierte sich nun speziell für diese liminale Übergangsphase. Als wichtigste Merkmale nennt er: Das Übergangsritual findet ausserhalb der Gesellschaft und des Alltags statt, oft an Orten, die im Vergleich zum bewohnten Gebiet als Wildnis gesehen werden, in der man sich normalerweise nicht aufhält. Dieser liminale Raum gilt als sakral, als näher bei den Göttern, in ihm herrscht eine andere Zeit oder gar die totale Zeitlosigkeit. Häufig heisst es, er sei von Monstern und Drachen bevölkert, von Wesen also, die jeder bekannten Ordnung spotten und dadurch geradezu dazu auffordern, über die geltenden Regeln nachzudenken. Die Ritualteilnehmer gelten als unsichtbar, ausgestossen oder gar tot. Ihr Zustand ist zwiespältig und paradox; sie haben keinen sozialen Status mehr, müssen die Zeichen ihrer gesellschaftlichen Stellung – etwa Namen oder Kleidung – ablegen oder durch andere ersetzen. Sie gelten als einander völlig gleiche, oft sogar geschlechtslose Kameraden, familiäre Bande und Herkunft gelten nichts mehr. Der Übergang selbst wird als symbolischer Tod mit Wiedergeburt inszeniert. Meist gehört dazu, dass die Ritualteilnehmer sich kosmologisches Wissen aneignen müssen, also nicht etwa praktische Fertigkeiten oder Faktenwissen, sondern eine Art heilige Weisheit oder Erkenntnis darüber, «was die Welt zusammenhält». Die Passage ist somit eine Phase der Reflexion über sich selbst, über die bestehende Gesellschaft und über den eigenen alten und neuen Platz darin.23 Anders als van Gennep betont Turner aber, dass während des Übergangs ein kreatives Experimentieren mit den Rollen möglich ist, welches über das Ritual hinaus wirksam ist und die gesellschaftliche Ordnung verändern kann. Diese Kreativität sei letztlich für jede Gesellschaft notwendig, will sie nicht am Wandel zerbrechen, insbesondere aber für die moderne Gesellschaft, die vergleichsweise viele Turbulenzen aushalten muss. Turner hat deswegen vorgeschlagen, das Phänomen der Liminalität gerade auch in modernen Industriegesellschaften zu untersuchen, und nicht nur, wie Gennep, in traditionalen Kulturen.24

DIE ALPEN ALS PROJEKTIONSFLÄCHE UND EXPERIMENTIERFELD

Unabhängig von Turner hat auch der französische Historiker Michel Foucault die besonderen Qualitäten liminaler Räume beschrieben. Er nannte sie allerdings «Heterotopien», eine Wortneuschöpfung, die sich vom Begriff der Utopie – einem nur in der Fantasie vorhandenen Ort – ableitet. Unter Heterotopien versteht Foucault Orte, die zwar tatsächlich existieren, aus der Perspektive jener, die sie als Heterotopie nutzen, aber ausserhalb des Alltags liegen und als Projektionsflächen für ihre Fantasien dienen. Foucaults Ansicht nach ist es ein universelles menschliches Bedürfnis, reale Orte auf diese Weise mit eigenen Traumwelten zu überlagern und zu Heterotopien zu machen, in denen die Gesetze von Raum und Zeit aufgehoben sind. Als Beispiele nennt er (psychiatrische) Kliniken, Kurhotels, Friedhöfe, Gärten, Bibliotheken, Museen, Feriendörfer, Bordelle, Schiffe, Kolonien, Kino und Theater.25

Sowohl Turners wie Foucaults Beschreibungen treffen auf jede Reisedestination aus Sicht der Touristen zu: Obwohl dort andere Menschen ihrem alltäglichen Leben nachgehen, lassen die Reisenden am selben Ort den Alltag für eine klar begrenzte Zeit hinter sich, um eine Gegenwelt zu erfahren, die in ihrer Fantasie schon ein beträchtliches Eigenleben entwickelt hat. Der deutsche Tourismusforscher Christoph Hennig hat ebenfalls auf diesen Sachverhalt hingewiesen: Touristen reisen stets genauso in der Fantasie wie in der Wirklichkeit.26 Man kann dies als feige Flucht vor der als unbefriedigend empfundenen Realität beklagen, wie es die kritische Tourismusforschung der 1970er-Jahre getan hat, oder wie der amerikanische Literaturwissenschaftler Jonathan Culler darauf hinweisen, dass Touristen vor lauter vorgefassten Ideen die bereiste Wirklichkeit gar nicht mehr wahrnehmen können.27 Fruchtbarer scheint es mir, wie Hennig davon auszugehen, dass es sich um ein universell verbreitetes Bedürfnis nach dem Schaffen von Fantasiewelten handelt, genauso wie das Spielen oder Geschichtenerzählen.28

In dieser Perspektive lassen sich die Alpen vorzüglich als liminaler Raum oder Heterotopie deuten.29 Sie eignen sich besonders gut dazu, so genutzt zu werden, da sie zumindest in den höheren Regionen kaum besiedelt sind, ab Ende des 19. Jahrhunderts durch den Eisenbahnbau aber immer besser erreichbar wurden – eine konsumierbare Wildnis, die einen enormen Reiz auf die unternehmungslustigen Reisenden des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ausübte und sich auch gut verkaufen liess: Mehr als einmal haben einheimische Bergführer versucht, die Illusion aufrechtzuerhalten, die von ihnen Geführten seien tatsächlich die Ersten, die das angeblich unberührte Gebiet beträten.30 Zudem treffen die meisten der von Turner für die Übergangsrituale angeführten Merkmale auf die Praxis des Bergsteigens zu; Bergtouren können deshalb meiner Ansicht nach mit Gewinn als (modernes) Initiations- oder Übergangsritual analysiert werden.

Werden die Alpen als gesellschaftliches Experimentierfeld betrachtet, so wird auch klar, weshalb die Berglandschaft im alpinistischen Diskurs per definitionem als menschenleere Wildnis gilt, ganz einerlei, ob dies tatsächlich zutrifft oder nicht. Ausserdem lässt sich zeigen, wie beim Bergsteigen spielerisch mentale Dispositionen ausprobiert und eingeübt wurden. Im liminalen Raum Hochgebirge wurde gespielt, was anderswo ernst war: Britische Alpinisten inszenierten sich Ende des 19. Jahrhunderts als Eroberer der Gipfel, während anderswo britische Soldaten Kolonien eroberten. Der deutsch-österreichische Alpenverein schloss 1924 jüdische Mitglieder aus, bevor die deutschen Juden 1935 ihre Bürgerrechte verloren. Frauen erprobten in den Bergen das Erreichen von Zielen aus eigener Kraft und ohne männliche Hilfe, anderswo setzten sie sich für politische Gleichberechtigung ein und veränderten durch ihr Tun den Arbeits- und Familienalltag. Bergsteiger wetterten in ihren Schriften seit Ende des 19. Jahrhunderts gegen die «Überflutung» der Berge durch die «Massen», während der Zeit des Zweiten Weltkriegs sorgten schweizerische Politiker dafür, dass die als «Alpenfestung» bezeichneten Bunker in den Alpen für den Bundesrat und die Armee reserviert blieben, während die breite Bevölkerung einer deutschen Invasion wohl mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert gewesen wäre.31

Im liminalen Raum Alpen wurden also zentrale gesellschaftliche Werte und Normen verhandelt und ausprobiert. Die Leistungsideologie des modernen Bürgertums konnte im Bergsteigen rituell erlebt und somit bestätigt und in die Körper eingeschrieben werden, selbst – oder gerade! – wenn sie im Alltag kaum zu erfahren war, weil entgegen aller bürgerlichen Ideologie Herkunft und soziale Beziehungen eben doch weiterhin einen grosse Rolle spielten. Das Ritual Bergbesteigung war demnach eine Möglichkeit, sich als selbstbestimmtes modernes Individuum zu erfahren, es gehört zum kulturellen Kapital, mittels dessen sich Bürger und auch Bürgerinnen ihrer Klassenzugehörigkeit und ihrer sozialen Identität vergewisserten.32

Die konventionelle Alpinismusgeschichte widmet sich zumeist recht konkreten Fragen: Wer stand zu welchem Zeitpunkt auf welchem Gipfel, wer beging dazu welche Route, wie sah die Ausrüstung aus, wie die Technik? Wie ich im ersten Kapitel darlegen werde, war aber das Reden und Schreiben über Bergtouren stets mindestens ebenso wichtig wie die Expeditionen selbst. Ich bezeichne dieses Reden und Schreiben im Folgenden als «alpinistischen Diskurs», in Abgrenzung zur konkreten Bergsteigepraxis.33 Doch auch diese soll nicht zu kurz kommen, denn ich bin der Ansicht, dass auch gesellschaftliche Normen und Werte erst dann wirksam sind, wenn sie im Handeln der Menschen zum Ausdruck kommen.34 Ich werde mich dabei allerdings weniger mit alpinistischer Technik und Fragen der Routenwahl befassen als mit alltagsgeschichtlichen Fragen, beispielsweise jenen nach den körperlichen Bedürfnissen der Bergsteigenden, wie Essen, Gesundheit und Kleidung. Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass die Trennung zwischen Reden und Schreiben einerseits und Handeln andererseits eine theoretische ist, denn Diskurs und Praxis sind stets aufeinander bezogen, beeinflussen sich gegenseitig und finden oft genug gleichzeitig statt.