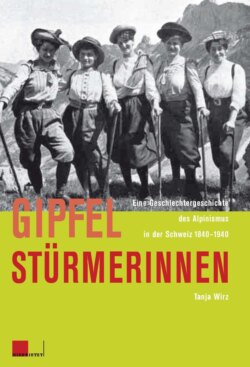

Читать книгу Gipfelstürmerinnen - Tanja Wirz - Страница 15

ОглавлениеDIE ALPEN ALS ERINNERUNGSLANDSCHAFT DER SCHWEIZ

Die Dichter und Philosophen der Aufklärung hatten die Alpen als Bühnenbild genutzt, auf das sie ihre gesellschaftspolitischen Utopien imaginieren konnten. Für diese in ganz Europa verbreiteten Fantasien waren die Alpen bloss ein weiterer exotischer Ort neben dem Orient, der Südsee und Amerika, eine Gegend, die man nicht so genau kannte und wo man deshalb alles Gute und Ideale vermuten konnte. Diese alpine Bilderwelt der Aufklärer nutzten die Schweizer bei der Gründung des Bundesstaates 1848 zur Legitimierung des neuen Nationalstaates.1 Durchaus erfolgreich: In den Jahren 1870 bis 1940 wurde es zum Allgemeinplatz, dass die Schweiz mit all ihren Merkmalen geradezu zwangsläufig aus der alpinen Landschaft hervorgegangen sei; Demokratie, Freiheit, Unabhängigkeit und was der schweizerischen Ideale mehr sind, waren demnach in den engen Bergtälern gleichsam gewachsen.2 Der Soziologe Oliver Zimmer bezeichnet diese Vorstellung, eine Nation sei wie eine Pflanzengattung oder Tierart gewissermassen evolutionär von ihrer natürlichen Umwelt geprägt, als «Naturalisierung der Nation», im Anschluss an Mary Douglas’ These, dass im Entstehen begriffene und daher noch fragile Institutionen – wie etwa eine neue Nation – durch die Analogie zur natürlichen Welt zusätzliche Legitimation erhalten und für selbstverständlich erklärt werden: Die Technik der Naturalisierung verdeckt, dass die betreffende Institution menschengemacht ist und schützt sie vor Veränderungswünschen und Kritik.3

Die enge Verknüpfung des schweizerischen Staates mit den Alpen ist bis heute weit verbreitet. Noch im Standardwerk «Geschichte der Schweiz und der Schweizer» ist sie zu finden,4 und auch im öffentlichen Bewusstsein werden zahlreiche Geschichten tradiert, in denen die Berge als «natürliche» Geburtsstätte aller als schweizerisch gesehenen Eigenschaften und Dinge fungieren: So heisst es etwa, an manchen Frühlingsabenden sei auf der Jungfrau-Nordwand ein von Sonnenstrahlen und Schatten erzeugtes Kreuz zu sehen, und dies sei der Grund, weshalb die Schweizer Flagge von einem Kreuz geziert wird.5 Das Schweizerkreuz wird durch die Verbindung mit einer physikalischen Lichterscheinung überhöht und legitimiert, und es geht vergessen, dass Schweizerinnen und Schweizer möglicherweise besonders gerne überall Kreuze sehen und diese für bedeutungsvoll halten.

Dieser Geodeterminismus, der die Alpen zum Ursprung jeglicher schweizerischen Identität macht, hatte zur Zeit seiner Entstehung um 1848 neben der romantischen Verpackung zusätzlich einige handfeste Vorteile: Auf politischer Ebene ermöglichte diese Theorie, die im Sonderbundskrieg von 1847 unterlegenen Innerschweizer (Berg-)Kantone in die neue Nation einzubinden, indem man ihnen den Ehrenplatz der «Geburtsstätte» der Schweiz zugestand.6 Und auch aus wirtschaftlicher Sicht war es angesichts des zunehmenden Fremdenverkehrs durchaus sinnvoll, das eigene Land den touristischen Erwartungen gemäss zum Bergparadies zu stilisieren. Und schliesslich liess sich der neue Nationalstaat mittels Alpen besonders gut popularisieren, waren die Berge doch nicht bloss ein sichtbares, sondern auch ein erlebbares Symbol der Nation.

Dass die Nation für ihre Bürgerinnen und Bürger keine Selbstverständlichkeit ist, sondern bloss eine vorgestellte Gemeinschaft, eine imagined community, hat der amerikanische Politologe Benedict Anderson überzeugend dargelegt.7 Mit der Definition eines Territoriums, einer Staatsform und einer Regierung ist es nicht getan; damit eine Nation funktioniert, braucht es die Verpflichtung aller Einzelnen auf dieses Gebilde. Sie müssen sich die kollektive nationale Identität zu Eigen machen und sie beständig aktualisieren, und dies, obwohl ihre «Gemeinschaft» nicht im Alltag erfahrbar, sondern bloss imaginiert ist. Eine Nation besteht erst, wenn ihre Mitglieder an sie glauben und sich ihr emotional verbunden fühlen. Traditionellerweise hiess es auf die Frage, wie es zu solchen patriotischen Gefühlen kommt, sie seien Ausdruck davon, dass Menschen aufgrund übergreifender Gemeinsamkeiten – wie etwa Sprache, Kultur oder gar «Rasse» – Teil eines «Volkes» seien.8 In der mehrsprachigen, multikulturellen Schweiz tat man sich mit dieser Vorstellung allerdings stets schwer und verwies auf einen gemeinsamen «Willen», der zur Schweiz als «Willensnation» vernünftiger Bürger geführt habe.

Innerhalb der Nationalismusforschung wurde in jüngerer Zeit jedoch vermehrt darauf hingewiesen, dass Menschen sich ihre nationale Identität nicht durch vernunftgeleitetes Abwägen aneignen.9 Benedict Anderson etwa ist der Ansicht, die emotionale Bindung entstehe durch die konkrete Teilnahme an einem gemeinsamen Diskurs, beispielsweise bei der täglichen Zeitungslektüre.10 Andere, wie der Historiker Manfred Hettling, meinen, es brauche zusätzlich persönliche Erlebnisse, und zwar durch die Ausführung von Tätigkeiten, von denen angenommen wird, dass alle, die zur selben Nation gehören, daran partizipieren. Dabei spielen unmittelbare, sinnliche Erfahrungen wie Essen, Trinken, Lieder Singen oder körperliche Anstrengung eine wichtige Rolle, denn sie sind es, die den Menschen am stärksten in Erinnerung bleiben.11 Und wie schon weiter oben anhand der Fahrtenbücher bemerkt wurde, bedeutet etwas zu erinnern, es zur Konstruktion der eigenen Biografie, der eigenen Identität zu verwenden.12 Wer an Tätigkeiten teilgenommen hat, die allgemein als mit der Nation verknüpft angesehen werden, verbindet die eigene Identität mit der Nation – die Nation in Frage zu stellen, würde in der Folge heissen, sich selbst in Frage zu stellen.13 Hettling argumentiert, in der Schweiz sei für die Herstellung der emotionalen Bindung an die Nation insbesondere die Teilnahme an Schützenfesten, der Besuch von Landesausstellungen und das Reisen durch die Schweiz wichtig gewesen.14 Dieser These folgend, können Bergwanderungen als Besuch der imaginären Geburtsstätte der Nation betrachtet werden, wobei die Alpen nicht bloss einprägsames Symbol sind, wie Zimmer es dargelegt hat, sondern als liminaler Raum genutzt werden, in dem rituell nationale Identität gestiftet wird: Beim Wandern durch die nationale Erinnerungslandschaft schrieben sich Schweizerinnen und Schweizer die Heimat gleichsam in ihre Körper ein.

DIE ALPENLANDSCHAFT ALS STAATSPOLITISCHES LEHRMITTEL

Die Funktion der Alpen als Symbol ist eng verknüpft mit ihrer Nutzung als liminaler Raum. Dies zeigt sich in den Aussagen jener, die sich in den Anfangszeiten des Bundesstaates für den Alpenmythos stark machten. Besonders aufschlussreich sind die Schriften des Westschweizer Literaturprofessors Eugène Rambert (1830–1886), in denen er darlegt, wie die Schweiz natürlicherweise «gewachsen» sein soll und wie diese Erkenntnis zu popularisieren sei. Rambert war von 1882 bis 1884 Präsident des SAC und wurde zum Ehrenmitglied ernannt für sein von 1866 bis 1875 erschienenes sechsbändiges Werk «Les Alpes Suisses», das sämtliche alpinen Phänomene erfassen sollte; eine bunte Mischung aus wissenschaftlichen Beobachtungen, Tourenberichten, Gedichten, Geschichten und Beschreibungen von Gämsjagden und dergleichen.

1866 erklärte Rambert in einem einflussreichen Aufsatz mit dem Titel «Les Alpes et la liberté», warum die Nation Schweiz eine Notwendigkeit sei: Kein anderes Land habe so natürliche Grenzen wie die Eidgenossenschaft mit ihrem an eine Barriere gemahnenden «Alpenkranz». Dass dies eher Wunschvorstellung denn Realität war, kann leicht anhand einer Landkarte nachgeprüft werden: Das schweizerische Staatsgebiet ist keineswegs von Bergen, geschweige denn von den Alpen umrundet. Die Vorstellung, dies sei – zumindest auf einer höheren, metaphorischen Ebene – aber irgendwie doch so, ist bis heute weit verbreitet und spielte im Zusammenhang mit der Legitimation der Réduitstrategie während des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle.15 Ramberts Schweiz-Modell entsprach auch in anderen Punkten nicht so ganz der Realität: Er ignorierte die Passverbindungen über die Gebirgsketten und meinte, die Alpentäler seien derart in sich geschlossen, dass sie zwangsläufig zu souveränen Staaten hätten werden müssen – den Kantonen.16 Dass längst nicht jeder schweizerische Kanton einfach ein Tal ist, störte Rambert wenig beim Imaginieren einer perfekten, von der Natur geschaffenen Nation.

Die Alpen bestimmten gemäss Rambert aber nicht nur den Grenzverlauf der Schweiz und ihre föderalistische Gliederung, sondern auch die bestehende Staatsform, und zwar dadurch, dass sie angeblich den Charakter der in ihnen lebenden Menschen prägten: Weil «der Bergler» von Natur aus trittfester und scharfsichtiger sei und durch das Bewusstsein dieser Überlegenheit ein grosses Unabhängigkeitsbedürfnis empfinde, sei gar keine andere als die demokratische Staatsform möglich. Zudem führe die Armut der Berggegenden dazu, dass alle Schweizer gleich wenig besässen, weshalb es weder Herren noch Knechte gebe. In den engen Bergtälern schliesslich habe sich diese Staatsform unbemerkt entwickeln und festigen können.17 «La nature nous a octroyé ce dangereux privilège de ne pouvoir être que si nous savons être libres.»18 Damit griff Rambert direkt auf die von Haller und Rousseau verwendeten Topoi zurück.

Obwohl die Schweiz also angeblich per Naturgesetz gezwungen war, stetig zu jener modernen Nation zu werden, die Rambert kannte und schätzte, scheint er über ihre Legitimation im Vergleich mit anderen Nationen dennoch etwas unsicher gewesen zu sein und machte eine seltsame argumentative Kehrtwende, weg von der Natur, hin zur Kultur: Anders als Spanien oder Grossbritannien, so meinte er, sei die Schweiz keine Nation, die wegen ihrer Insellage notwendigerweise existieren müsse, und anders als Deutschland oder Italien habe die Schweiz auch keine «unité de sang et de raçe», nein, die Schweiz sei eine Willensnation, ein Zusammenschluss verschiedener im Prinzip souveräner und kulturell unterschiedlicher «Täler». Aber – so schlägt er den Bogen zurück – auch diese Willensnation sei von der Natur vorgegeben, und die Schweiz daher speziell verpflichtet, ihr Modell der Welt als leuchtendes Beispiel vorzuhalten.19 Die argumentativen Widersprüche hinderten Rambert also nicht, selbstbewusst das eigene Land als universelles Vorbild anzupreisen. 1871 bekräftigte er dies noch in seinem «Journal d’un neutre», indem er schrieb, es sei die Aufgabe der Schweiz, die Demokratie zu verteidigen und Europa durch ihre Neutralität zu dienen. Für den Fall, dass die Schweiz dennoch in einen Konflikt geraten sollte, empfahl er, eine zentrale Festung einzurichten, und nahm damit die vor allem im Zweiten Weltkrieg bekannt gewordene Strategie des réduit national in den Alpen vorweg.20

Für Rambert war ganz selbstverständlich die Gesamtschweiz der Hauptreferenzpunkt nationaler Identität. Gleichzeitig war ihm bewusst, dass sich Identität in der Regel eher am Nahen, Konkreten und vor allem sinnlich Wahrnehmbaren herausbildet, denn er fügte hinzu, neben dem Bund seien die Kantone für die Landesbewohner eine «zweite Heimat», die den Vorteil habe, erlebbar zu sein, indem man sie von einem Berggipfel aus auf einen Blick überschauen könne. Rambert empfahl deshalb, mindestens einmal pro Jahr quasi rituell auf einen Berg zu steigen. Von dort oben könne man «in den grossen Linien der Landschaft die Grundzüge unserer Geschichte» erkennen;21 in der Landschaft sei also sowohl die Geschichte wie auch die Identität des Staates enthalten. Ob auch die Historie von der Natur vorgegeben sei, dazu äusserte sich Rambert nur vage. Er meinte, zumindest «scheine» es, als seien diese «Linien» vorgängig ins «Buch der ewigen Ratschlüsse» geschrieben worden.22

Was Rambert beschrieb, ist im Grunde nichts anderes als das, was der französische Historiker Pierre Nora einen lieu de mémoire, einen Gedächtnisort, nennt: ein Denkmal oder Ort, der das Gedächtnis der Nation verkörpert und der aufgesucht wird, um die Nation zu erfahren und zu verinnerlichen.23 Wie viele glaubte Rambert, der Überblick schaffende «imperiale Blick» vom Gipfel herab erzeuge patriotische Gefühle. Allerdings war ihm dieser Blick dann doch zu deutungsoffen. Er meinte, noch besser geeignet, um diese Erfahrung des Überblicks zu vermitteln, seien Landkarten; darauf sei besser sichtbar, dass die Schweiz ein «ensemble» sei.24 Er forderte deshalb, zur staatsbürgerlichen Erziehung seien sämtliche Schulen mit einer Landkarte der Schweiz auszustatten, und zwar mit einer, welche die Schweiz auf einem einzigen Blatt und nicht etwa auf mehreren Blättern zeige.25 Seine Anregung zeigt deutlich, dass Landkarten weit mehr sind als Hilfsmittel zur Orientierung im Gelände: Es handelt sich auch um Bildungsinstrumente, um «Texte» mit staatsbürgerlicher Moral, die da lautet: Empfinde Patriotismus beim Anblick des unter dir liegenden Bildes der Landschaft.

DIE BERGWANDERUNG ALS ZEITREISE UND GESCHICHTSLEKTION

Pierre Nora hat sich unter Gedächtnisorten etwas vorgestellt, was extra zum Zweck nationaler Identitätsbildung eingerichtet wurde, und weniger etwas, was wie die Berge erst im Nachhinein mit Bedeutung aufgeladen wurde.26 Andere halten dieses Konzept für zu eingeschränkt. Der Ägyptologe Jan Assmann stellt unter dem Begriff «Mnemotop» oder Erinnerungslandschaft ein weiter gefasstes Konzept vor, das die Möglichkeit umfasst, auch die vorhandene materielle Umwelt so zu verwenden: «Sogar und gerade ganze Landschaften können als Medium des kulturellen Gedächtnisses dienen. Sie werden dann weniger durch Zeichen (‹Denkmäler›) akzentuiert, als vielmehr als Ganze in den Rang eines Zeichens erhoben, d. h. semiotisiert.»27 Als bekanntestes Beispiel verweist er auf die totemic landscapes der australischen Aborigines. In meiner Arbeit verwende ich im Folgenden diesen breiteren Begriff, da sich die zum nationalen Symbol erklärten Alpen sehr gut als Erinnerungslandschaft analysieren lassen. Gemeinsam ist den Modellen von Nora und Assmann die Betonung des Handelns: Die Identifikation mit der gemeinsamen Kultur findet via Aufsuchen und Erleben dieser Orte statt.

Extra erbaute Gedächtnisorte im Sinn Noras stiessen in der Schweiz übrigens auf wenig Interesse. Vielmehr war es typisch, die Landschaft als Erinnerungsort zu nutzen und dabei Natur und Geschichte zur Legitimation der modernen Nation in eins zu setzen.28 Aufklärerisch motivierte Autoren im Gefolge Rousseaus priesen Bergreisen unter dem Motto «Zurück zur Natur!» an und vermeinten, so gleichsam eine Zeitreise in die eigene Geschichte unternehmen zu können.29 Je weiter nach oben man steige, so die gängige Ansicht, desto tiefer in die Vergangenheit dringe man. 1864 schrieb ein Schweizer Alpinist im Jahrbuch des SAC:

«So betritt unser Fuss in Wirklichkeit bei unseren Alpenwanderungen den Schauplatz früherer Generationen, die in den Ebenen längst unter dem Gerölle der Gegenwart, das auch uns aufnehmen wird, begraben liegen; ja, man darf sagen, dass wir in um so tiefere Schichten der Vergangenheit dringen, je höher wir uns nach den Zinnen dieser Zufluchtsstätte schwindelnder Höhe erheben. Rührt wohl daher das wonnige Gefühl, als ob wir in eine alte Heimat träten […]? Man möchte es glauben.»30

Eine Bergtour sei nichts anderes als der feierliche, rituelle Besuch eines Denkmals der Heimat. Die Alpen wurden also als quasi natürlich gewachsenes Nationalmonument betrachtet und bevorzugt. Dennoch mangelte es nicht an Vorschlägen für eigentliche Denkmäler der Nation: In den 1890er-Jahren entwarf der Bildhauer Auguste de Niederhäusern-Rodo (1863–1913) das Modell eines riesigen «Nationaltempels», ein Projekt, das er «Poème Alpèstere» nannte. Es handelte sich dabei um eine in die Felswand des Jungfraumassives gehauene Halle, die für das Abhalten von nationalen Feiern gedacht gewesen wäre und über 100 000 Personen Platz geboten hätte. Der Bildhauer sah sein Werk als ein Denkmal «vaterländischen Geistes» und wollte damit die «Erhabenheit der schweizerischen Freiheit» feiern. Neben zwei gigantischen Statuen von 40 Metern Höhe am Eingang der Halle sollten vier allegorische Figuren gezeigt werden, die die Naturgewalten der Berge verkörperten: Föhn, Steinschlag, Wildbach und Lawine. Den Wildbach und die Lawine führte Niederhäusern schliesslich in menschlicher Grösse aus, und die beiden Figuren wurden 1896 an der schweizerischen Landesausstellung in Genf gezeigt, wo sie viel Aufsehen erregten. Die Lawine sei eine «wildbewegte, nackte Bergfurie» gewesen, die mit dem Fuss eine Schneekugel talwärts stösst. Die Festhalle selbst wurde jedoch nie ausgeführt.31 Und auch andernorts scheiterten vergleichbare Projekte, zum Beispiel auf dem Rütli, wo der legendäre Treueschwur der ersten drei Eidgenossen stattgefunden haben soll. Im 19. Jahrhundert gab es immer wieder Vorschläge, dort ein Denkmal zu errichten. Die Projekte wurden jedoch abgelehnt mit dem Hinweis, die Berge seien die besseren Monumente der Freiheit als ein von Menschen gebautes Denkmal. Das Rütli sollte möglichst «ursprünglich» bleiben.32

Nur an den Landesausstellungen wurden mit schöner Regelmässigkeit Pappberge aufgebaut, so etwa 1896 in Genf: Das Village Suisse – ein zentraler Teil der Ausstellung – präsentierte sich mit einem Kartonberg mit künstlichem Wasserfall und diente als Durchführungsort für patriotische Anlässe.33 Dass gleich daneben ein «authentischer afrikanischer Stamm» in Lehm- und Strohhütten ausgestellt war, belegt, wie sehr es dabei um Identitätskonstruktion ging: Die Schweizer inszenierten sich in ihrem alpinen Idealdorf in Absetzung von den Afrikanern gleichsam als «alpine Rasse» – ein Mythos, den die Konservativen und Rechten in der Schweiz damals gerne pflegten, und ein Versuch, die schweizerische Nation doch noch via die damals sehr populäre Vorstellung einer gemeinsamen «Rasse» zu legitimieren.34

EIN VOLK DER HIRTEN UND BERGSTEIGER?

In Darwins Evolutionstheorie, auf der die Rassentheorie unter anderem aufbaute, spielte die natürliche Umwelt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Arten: Nur wer in eine gegebene Umwelt passte, konnte im Überlebenskampf bestehen – survival of the fittest.35 Gemäss dieser Theorie brachte jede Umwelt die zu ihr passenden Arten hervor; sozialdarwinistisch gewendet, entstand in jedem Land aufgrund der natürlichen geografischen und klimatischen Gegebenheiten angeblich das passende Volk.36 Um 1900 gab es in der Schweiz zahlreiche Versuche, eine «Alpenrasse» zu definieren, und schliesslich sogar die Forderung, eine solche zu züchten.37 Das wäre zwar eigentlich nur konsequent gewesen, denn schliesslich gibt es im ganzen Tierreich ohne Züchtung keine Rassen, doch glücklicherweise ging in der Schweiz niemand ganz so weit. Immerhin führten diese Ideen dazu, dass das Rassenhygienische Institut der Universität Zürich in den 1940er-Jahren durch die Vermessung von Rekruten versuchte, den «Rassentyp» des homo alpinus helveticus dingfest zu machen – allerdings erfolglos.38 Hallers arkadische Utopie einer aus karger Landschaft «gewachsenen» Idealgesellschaft erhielt mit diesen Theorien eine «naturwissenschaftliche» Begründung.

Im 19. Jahrhundert erklärte somit eine intellektuelle Elite die Schweiz zum Alpenland, die Schweizer zu einem Volk der Hirten und Bergsteiger. Diese Vorstellung war so erfolgreich, dass Schweizer begannen, Berge als notwendige Voraussetzung zu sehen, um sich an einem Ort heimisch zu fühlen, auch wenn sie selbst aus dem Mittelland und der Stadt stammten. Dies zeigt etwa der Reisebericht, den der Zürcher Handelsschullehrer Carl Täuber 1926 verfasste. Täuber war SAC-Mitglied und bereiste zwischen 1923 und 1925 in halboffiziellem Auftrag Südamerika, um dort die wirtschaftlichen Möglichkeiten für schweizerische Auswanderer abzuklären.39 In Argentinien, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru und Brasilien besuchte er zahlreiche ausgewanderte Schweizer und kam zum Schluss, diesen gehe es zum Teil sehr schlecht; das Heimatland solle sie besser unterstützen, etwa durch Stellenvermittlung und vermehrte vorgängige Aufklärung über das Auswanderungsland. Selbst wusste er jedoch über die fremde Kultur ausser Anekdoten über dreckige Hotelzimmer herzlich wenig zu berichten, und in der Kolonisation sah er eine Chance zum Fortschritt für die betreffenden, seiner Ansicht nach rückständigen Länder. In Buenos Aires besuchte Täuber auch wohlhabende Schweizer, deren Landgüter er bewunderte. Allerdings beklagten sie sich, Buenos Aires biete ihnen nichts. Täuber schrieb, sie sehnten sich «b».40

Die Berge und das Bergsteigen waren für Täuber ein Thema, das ihm Kontakte zu anderen Schweizern in Südamerika erleichterte: Man hatte gemeinsamen Gesprächsstoff und eine gemeinsame Vorstellungswelt. So wähnte er sich beispielsweise in einer «Clubhütte», als er zusammen mit anderen auf einem Ausflug vor dem Regen Zuflucht unter einer Zeltplane suchen musste, wo schliesslich ausführlich «über die Schweizerberge» geplaudert wurde.41 Ausserdem empfahl Täuber jene Orte, die Berge aufzuweisen hatten, wie etwa Puerto Varas und Puerto Mont, als besonders geeignete Auswanderungsziele: «Diese Orte besitzen den grossen Vorzug, dass sie auch dem europäischen Gemüt etwas bieten, nämlich den Anblick einiger Vulkanberge, die den Stolz der ‹Suiza sudamericana› bilden.»42 Lobend erwähnte er, dass schon frühzeitig an die «Erschliessung dieser idyllischen Stätten für Freunde der Naturschönheiten gedacht» worden sei. Im Weiteren beschrieb er einige Bergtouren, die er unternommen hatte, und verglich die dabei gesehenen Landschaften beständig mit den Alpen, nach dem Motto: Je ähnlicher, desto schöner.43 So versuchte Täuber, das Fremde begreif- und bewohnbar zu machen, indem er es mit vertrauten Kategorien zu fassen suchte. Gleichzeitig lieferte er ein Rezept, wie sich aus fremden Umgebungen Heimat machen lässt: durch die Aneignung per Bergtour und den Blick von oben auf die Landschaft. Was schon für die Nation Schweiz funktioniert hatte, sollte auch für schweizerische Auswandererkolonien in Übersee anwendbar sein.