Читать книгу Войной опалённая память - В. И. Коско - Страница 3

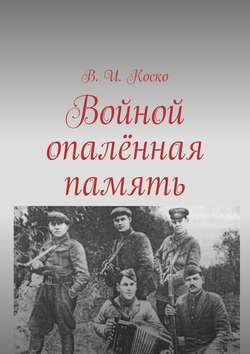

ВОЙНОЙ ОПАЛЕННАЯ ПАМЯТЬ

60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОглавлениеПрирода средней полосы Беларуси прекрасна в любое время года. Особенно же богатой на цветовое убранство и величавой проявляет она себя погодливыми осенними днями. Желтизной и багрянцем разукрашивается лиственный лес, привлекая в свою обитель не только любителей тихой грибной охоты, но и всех, кто не прочь пройтись тенистыми, усыпанными золотом листвы тропинками, уходя от оживленных автомагистралей и сутолочных городов в царство природы, постепенно углубляясь в собственные думы и воспоминания.

Немало дум и размышлений приходит в такие минуты в голову ветерана труда Владимира Иосифовича Коско. Любит он свой край, свою Родину, ее природу и ее людей, много хранится в памяти этого человека воспоминаний, есть о чем подумать.

Вот идет он тенистой лесной тропинкой, оглядывает окрестности деревни Гресск, этот, такой знакомый и в то же время совершенно иной лес. Здесь, казалось бы, прошли детство и юность, а вокруг все заметно изменилось: поднялась поросль молодых кленов, берез и осин и только кряжистые вековые дубы, кажется, остались такими же, какими были и десять, и двадцать, и шестьдесят лет назад.

Свидетелями скольких событий стали эти мощные долгожители, сколько людских судеб пролетело в течение их спокойной, размеренной жизни, сколько исторических эпох сменилось? А ведь имей они такую возможность, то немало интересного порассказали бы о жизни близлежащей деревни Гресск, что находится в Слуцком районе Минской области. О многих поколениях ее обитателей, об их судьбах.

Ныне деревня является центром сельского совета и колхоза. По данным последней переписи она насчитывала 822 двора и 2309 жителей. Это сейчас, а ведь известен Гресск с начала 16 столетия, когда наш сегодняшний дуб-богатырь был всего лишь крепким коричневым желудем.

Как свидетельствует энциклопедия Беларуси, с 1536 года деревня принадлежала польской королеве Боне, затем Алелькевичам, Володковичам, Радзивилам.

«В середине XVI столетия, – пишется в солидном академическом издании, – центр войтовства. С 1590 года в Слуцком княжестве: местечко, 68 дворов, мельница, церковь. С 1793 года в составе Российской империи. В 19 – начале 20 вв. центр волости Слуцкого повета.

В 1885 году Гресск насчитывал 122 двора, 1068 жителей, имел школу, церковь, 3 ветряные мельницы, рынок. В 1924—31 деревня являлась центром сельского совета в составе Гресского района Слуцкого, а позже (с 9 июня 1927 года по 26 июля 1930 года) Минского округа с центром в деревне Грозов. Район по состоянию на 1925 год имел площадь 1069 км2, включал 288 населенных пунктов, разделенных на 10 сельских советов с населением в 33992 человека, район входил в состав Минского округа. Реорганизован

8 июля 1931 года. Территория вошла в состав Копыльского, Пуховичского и Слуцкого районов.

Гресский район вновь был образован 12 февраля 1935 года с центром в деревне Гресск. Воссозданный район имел площадь 1000 км2, 151 населенный пункт, входивший в 15 сельских советов. С 21 июня 1935 года в составе Слуцкого округа, с 20 февраля 1938 по 8 января 1944 гг. в составе Минской, с 20 сентября 1944 года Бобруйской областей. Гресский район реорганизован 17 декабря 1956 года, а его территория вошла в состав Копыльского, Пуховичского, Слуцкого и Узденского районов.

В 1931—35 гг. и с 1956 года д. Гресск – центр сельсовета в Слуцком районе.

Вряд ли помнит старый кряжистый дуб годы правления польской королевы Боны и Алелькевичей, но годы правления Володковичей и Радзивиллов – это уже на его памяти. Не один раз пролетала под его кроной кавалькада именитых людей, преследующих стадо диких кабанов, или загоняя громилу-медведя. Нынешние жители Гресска вряд ли помнят времена, когда бурые хозяева леса водились в этих местах. Но так было, и свидетельством тому являются страницы исторических хроник да пожелтевшие фотографические снимки начала прошлого века.

Немало событий познала эта земля с времен ветхой древности до наших дней. Знала она и времена упорного кропотливого труда местных людей, облагораживавших и обогащавших родные края, знала и кровавые периоды, когда бывшие пахари брали в руки оружие, чтобы защитить свою землю от разного рода охотников до чужого добра.

Вот какими знатными трофеями могли порадовать знатных охотников леса в окрестностях Гресска в начале прошлого века.

А это добыча гресских охотников в 1964 году. После войны в бывшей партизанской зоне.

Имей дуб-великан возможность говорить, но, наверное, рассказал бы, что во время Великой Отечественной войны деревня Гресск была частично сожжена. Здесь под руководством Гресского подпольного РК КП (б) Б в июле 1941 – июне 1944 гг. действовало Гресское патриотическое подполье, организатором и руководителем которого был В. И. Заяц. Подполье объединяло 80 человек в составе 4 групп: в больнице деревни Гресск (руководитель Ю. Г. Войчик), деревнях Староселье (руководитель А. В. Водопьян), Гацук (руководитель Заяц), Селецк (руководитель И. И. Коско). Подпольщики вели среди населения агитационно-массовую работу, распространяли сведения Совинформбюро, передавали партизанам данные о передвижении вражеского транспорта и живой силы противника, предупреждали о планировавшихся карательных операциях оккупантов, повреждали кабели телефонной связи, сожгли несколько мостов на шоссейных дорогах, пустили под откос вражеский эшелон, разгромили опорный пункт фашистов в деревне Вобчае, захватили обоз с продуктами и переправили партизанам.

Но молчат дубы-великаны, и только следы-впадины на месте бывших землянок, да глубокие шрамы полузасыпанных траншей и окопов напоминают как о событиях ветхой древности, так и о тех, что имели место на этой земле в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Иосифович указывает на заросшую лесной травой, усыпанную пожухлой иглицей яму.

– Здесь находилась партизанская землянка и размещался штаб партизанского отряда, – говорит он.

Немалый урон нанесли народные мстители фашистским захватчикам за годы войны, не один незваный гость лег в нашу землю, что бы и другим гостям подобного рода неповадно было идти с мечом в наши края.

Шелестит под ногами опавшая листва, спокойно взирают с высоты своих крон на пожилого человека величавые дубы и медностволые сосны – молчаливые свидетели развивавшихся здесь событий. Но рассказать обо всем, чем были они свидетелем этим прекрасным созданиям природы, к сожалению, не дано. Это могут сделать только люди.

В этих местах дислоцировался партизанский отряд. Густо засеяло время растительностью тропы, по которым перемещались народные мстители. Этих троп-дорожек сейчас, пожалуй, и не найдешь, и только там. где находились теплые партизанские землянки, до наших дней

Мало осталось среди нас тех. кто был реальным участником пронесшихся над нашей землей шестьдесят лет назад событий. По крупицам собирал и обобщал их воспоминания неутомимый труженик и неравнодушный человек, каким является Владимир Иосифович Коско. Сам он по причине малолетства не мог стать в ряды защитников Отечества, но являясь сыном руководителя подпольной группы сполна хлебнул военного лиха, не понаслышке знает, что такое голод и холод военного времени.

Являясь активным участником военно-патриотической работы по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и верности родной земле и своей Родине, В. И. Коско частый гость учащихся минского ГПТУ №23. Здесь, во многом благодаря прекрасному педагогу-историку Вере Иосифовне Юше был создан и действует музей партизанского отряда Градова- Ваупшасова. В музее собираются бывшие партизаны и подпольщики, рассказывают ребятам о своих военных буднях, о том, что довелось пережить белорусскому народу в годы немецко-фашистского ига. Ведь, захватив территорию Беларуси, гитлеровцы установили здесь оккупационный режим, так называемый «новый порядок», целями которого были не только ликвидация советского государственного и общественного строя, но и грабеж природных ресурсов республики, ее национальных богатств.

В. И. Коско выступает перед бывшими партизанами и подпольщиками в музее отряда Градова-Ваупшасова в ГПТУ №23.

Многие из ветеранских воспоминаний легли в основу этой книги. Построенная на памяти людей, она прекрасно передает не только фактуру всего, что происходило шестьдесят лет назад на земле бывшего Гресского и смежных районов Минской области, но и настроения, чувства и мысли свидетелей и непосредственных участников борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, борьбы за освобождение родной земли от иностранного порабощения, за

будущее детей, внуков и следующих за ними поколений народа, имя которому – белорусы.

Выступая перед ребятами, ветераны и В. И. Коско всегда стараются показать, что по отношению к населению нашей республики фашистский «новый порядок» обернулся режимом невиданного геноцида, террора и насилия. Так, в соответствии с планом «Ост» захватчики предполагали оставить в Беларуси только 25% жителей для использования в качестве рабочей силы. Остальные 75% людей подлежали уничтожению или высылке. Национал-социалист Гитлер руководствовался при этом теорией о расовом превосходстве немцев, необходимости расширения для них жизненного пространства и правомерности эксплуатации ими других народов.

На территории Беларуси действовало более 260 лагерей смерти, их филиалов и отделений. Только в Тростенецком лагере смерти под Минском было уничтожено 206500 человек. Это больше, чем в любом другом подобном лагере во время второй мировой войны, кроме Освенцима, Майданека и Треблинки.

Ну, неужели, услышав эти страшные цифры из уст непосредственных участников борьбы с фашизмом на белорусской земле, кто-то станет верить отдельным зарвавшимся идеологам, говорящим, будто не оказывал наш народ сопротивления оккупантам, сдайся он на милость врагу, то жили бы мы ныне значительно лучше и богаче. Нет, не станет, если не является, человеком глупым и недалеким.

Анализ архивных материалов, многочисленных книг-мемуаров, научно-исторической литературы показывает, что борьба населения Беларуси против захватчиков началась сразу же после оккупации. Она заключалась не только в невыполнении установленных оккупантами порядков, но и в оказании вооруженного сопротивления врагу. Партизанские отряды и группы создавались как из местного населения, так и из военнослужащих, попавших в окружение.

В первые недели войны начальнику генерального штаба сухопутных войск Германии доносили, что обеспечению группы армий «Центр» мешает «разрушение партизанами железнодо-рожных путей». В ответ в июле-августе 1941 г. немцы провели карательную акцию под названием «Припятские болота», в ходе которой было убито почти 14 тыс. человек, в основном мирных жителей. В трудных условиях зимы 1941—1942 гг. продолжали действовать 200 партизанских отрядов и групп.

Фашистские захватчики в одном из оккупированных селений.

Разгром немцев под Москвой не только вселил оптимизм в тех патриотов, которые уже вели борьбу, но и содействовал росту рядов народных мстителей. Весной-летом 1942 г. партизанское движение в Беларуси получило дальнейшее развитие.

В результате боевых действий партизан от оккупантов освобождались значительные территории, на которых создавались свободные партизанские зоны. В Октябрьском районе такую зону контролировал гарнизон Ф. Павловского в составе 13 отрядов (более 1300 человек).

Центром партизанского движения в Могилевской области стал Кличевский район. 20 марта 1942 г. партизаны после напряженного боя взяли районный центр Кличев. С апреля 1942 г. в Кличевской зоне действовал отряд В. Ничипоровича, бывшего командира 208-й стрелковой дивизии. По его инициативе было проведено совещание командиров отрядов, создан оперативный центр по руководству объединенными силами. В сентябре 1942 г. в подчинении оперативного центра было 17 отрядов, объединявших три тысячи человек.

В январе 1943 г. численность белорусских партизан превысила 56 тыс. человек. 220 отрядов были объединены в 56 бригад. 292 отряда действовали самостоятельно. Партизанский резерв в это время составлял более 150 тыс. человек.

Война несла смерть и разрушения.

С сентября 1942 г. стал действовать Белорусский штаб партизанского движения. Эго сыграло положительную роль в улучшении руководства партизанским движением, обеспечении его необходимым вооружением, снаряжением и т. п. Только созданная ЦК КП (б) Б Северо-Западная группа по оперативному руководству партизанским движением переправила в Беларусь 1250 винтовок, 630 автоматов, свыше 400 пулеметов, 138 противотанковых ружей, 280 минометов, 18 тыс. гранат и др.

Из-за линии фронта в Беларусь направлялись специально подготовленные группы, которые комплектовались преимущественно из белорусов. В течение 1943 г. из советского тыла прибыло 13 партизанских отрядов и 111 организаторских и диверсионных групп общей численностью почти 2 тыс. человек. Среди них преобладали подрывники и инструкторы подрывного дела. В 1943 г. партизанам с Большой земли было доставлено 20,5 тыс. винтовок, более 11 тыс. автоматов, 973 ПТР, 1235 пулеметов и минометов, около 100 тыс. диверсионных мин, почти 400 тонн взрывчатки и другого вооружения.

Продолжались концентрация партизанских сил, создание зон, контролировавшихся крупными партизанскими соединениями. Любанско-Октябрьское соединение, возникшее в апреле 1942 г., контролировало междуречье Птичи и Случи. Наиболее значительными были Барановичское, Белостокское, Брестское, Вилейское, Гомельское, Могилевское, Полесское, Пинское областные соединения.

Налаживалось взаимодействие партизан с Красной Армией. Летом 1942 г., когда шли тяжелые оборонительные бои в районе Сталинграда, Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) обратился к партизанам Беларуси с призывом срывать переброску резерва врага, уничтожать воинские эшелоны.

Партизаны ответили на этот призыв крупными боевыми и диверсионными операциями. Подрывались мосты, уничтожались железнодорожное полотно и линии связи. Бригада С. Короткина, например, 29 августа 1942 г. за ночь при помощи 250 местных жителей разобрала несколько километров пути. В результате железнодорожная линия Полоцк-Витебск не действовала 6 суток.

Немецкое командование вынуждено было выделять значительные силы на борьбу с партизанами. В мае-ноябре 1942 г. фашисты провели 40, а в 1943 г. более 60 крупных карательных операций против партизан и населения с применением самолетов и танков. Всего за годы оккупации немцы провели 140 таких операций. Они отличались исключительной жестокостью: гибли тысячи людей, горели белорусские города, поселки и деревни.

Трагическую судьбу Хатыни, все жители которой были заживо сожжены карателями, разделило 627 населенных пунктов

Беларуси. Если бы не широкое всенародное сопротивление партизан и подпольщиков, последствия злодеяний фашистских захватчиков были бы еще более ужасными.

Партизаны сдерживали отряды карателей, давая возможность населению уйти в леса, а то и не допускали врага в определенные зоны. В 1943 г. под контролем партизан находилось 60% территории Беларуси.

После успешного завершения Сталинградской битвы, победы на Курской дуге численность партизан стала увеличиваться. Только в Минской области в 1943 г. в их ряды вступило 22 тыс. человек.

Всего в течение 1943 г. количество народных мстителей возросло с 56 до 153 тыс. человек, то есть в 2,7 раза. С целью распространения партизанского движения и на западные области Беларуси сюда к зиме 1943—1944 гг. боевыми рейдами прошли 12 бригад и 14 отдельных отрядов общей численностью около 7 тыс. человек. В результате число партизан в западных областях возросло до 37 тыс.

Существенной составной частью всенародного сопротивления оккупантам явилось антифашистское подполье. В подпольной деятельности участвовало более 70 тыс. белорусских патриотов.

Становлению и развитию подполья способствовал тот факт, что накануне оккупации партийно-советские органы подготовили и оставили законспирированными группы организаторов подпольной работы, определили явки, виды их связи и т. д.

В 89 районах были оставлены подпольные партийные органы в виде райкомов, групп, троек, как правило, во главе с партработниками. Всего для нелегальной работы в тылу врага осталось 8500 коммунистов, 73 руководящих комсомольских работника. Почти все они сразу же приступили к политической и диверсионно-боевой деятельности.

Это выражалось в саботаже мероприятий оккупационных и тетей, антифашистской пропаганде, распространении листовок, во взрывах складов, коммуникационных и производственных объектов.

Уже в последние дни июня 1941 г. в Минске были созданы первые подпольные организации, объединившие свыше 9 тыс. жителей столицы представителей тридцати национальностей. За годы оккупации подпольщики вывели из города в партизанские отряды более десяти тысяч семей минчан, в том числе около тысячи семей смертников из минского гетто.

Бойцы-партизаны отдыхают.

В борьбе с захватчиками гибли целые семьи подпольщиков. Так, погибли семьи Щербацевичей, Герасименков, Сосиных, Цветковых, Янушкевичей, Клумовых, Корженевских и др.

Диверсия на Минском железнодорожном узле в декабре

1941 г., во время боев под Москвой, снизила его пропускную способность почти в 20 раз. В Гомеле подпольщики взорвали ресторан с находившимися там немецкими офицерами. В Оршанском железнодорожном депо активно действовала группа

К. Заслонова. Ею было выведено из строя разными способами несколько десятков паровозов и неоднократно парализовывалась работа станции.

Большое внимание уделялось морально-политической работе среди населения в тылу врага. В январе 1942 г. в Минске было налажено издание периодического листка «Вестник Родины», газеты «Патриот Родины», листовок. К концу года в Беларуси издавалось около 20 подпольных газет. В мае 1942 г. было налажено издание газеты «Звязда» – органа Минского городского подпольного комитета КП (б) Б. Редактировал ее В. Омельянюк (погиб 26 мая 1942 г.).

Массовым тиражом в Беларусь доставлялись газета «Савецкая Беларусь», агитплакат «Раздавим фашистскую гадину!», фронтовая газета «За Савецкую Беларусь». 1 января 1942 г. начала работать радиостанция «Советская Белоруссия». 18 января 1942 г. в Москве был проведен антифашистский митинг белорусского народа, который транслировался по радио. На митинге выступили писатели М. Танк, К. Чорный, секретарь ЦК комсомола С. Притыцкий и др.

В марте-апреле 1942 г. в Минске немцы арестовали более 100 подпольщиков, в том числе и несколько членов подпольного горкома партии. 7 мая 1942 г. был нанесен новый удар по подполью, в результате чего погибли сотни патриотов, в том числе секретари подпольного горкома и райкомов КП (б) Б.

Но сопротивление продолжалось. 21 октября 1942 г. более чем в 300 местах г. Минска были расклеены листовки с призывом бить оккупантов. Вскоре были сформированы новый подпольный горком КП (б) Б и его филиалы. Всего в рядах минского подполья боролись свыше 9 тыс. человек, в том числе более тысячи коммунистов и двух тысяч комсомольцев. За время оккупации ими было проведено более 1500 диверсий. Подпольщики разработали и осуществили акцию по ликвидации фашистского палача, генерального комиссара Беларуси В. Кубе.

В Витебске в 1941—1942 гг. действовало 56 подпольных групп. С весны 1942 г. на железнодорожной станции Оболь Витебской области действовала подпольная комсомольская организация «Юные мстители» в составе 40 человек. Молодые патриоты совершили 21 диверсию. Активным было подпольное движение в Борисове, Орше, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других населенных пунктах. 30 июля 1943 г. подпольщики Осиповичей совершили одну из самых крупных диверсий второй мировой войны – уничтожили 4 эшелона с военной техникой, боеприпасами, горючим. Один из этих эшелонов был загружен танками «Тигр».

Антифашистские организации действовали и в западных областях Беларуси. В мае 1942 г. на базе антифашистских групп Василишковского, Щучинского, Радунского, Скидельского районов был создан «Окружной белорусский антифашистский комитет Барановичской области». Он объединял 260 подпольщиков.

В Брестской области в это время был создан «Комитет борьбы с немецкими оккупантами». Более 400 человек насчитывали подпольные организации Гомеля. Их деятельностью руководил оперативный центр. В Могилеве более 40 подпольных групп объединились в «Комитет содействия Красной Армии».

Свои, пускай скромные, но от этого не менее ценные страницы вписали в историю освобождения Беларуси от немецко-фашистских оккупантов и те люди, речь о которых пойдет в данной книге.

Да, богата на цветовое убранство и величава природа средней части Беларуси погодливыми осенними днями. Молчит расцвеченный желтизной и багрянцем Гресский лес. Шелестит под ногами опавшая листва. Идет по ней Владимир Иосифович Коско и увлеченно рассказывает собеседнику о своих односельчанах, о семьях патриотов, сражавшихся здесь с оккупантами в годы войны, о судьбах бывших подпольщиков и партизан, их детях, многие из которых ныне сами имеют детей, внуков, а то и правнуков.

Шелестит листва, мерно течет беседа. Вдруг Владимир Иосифович останавливается и говорит:

– А знаете, я вот думаю, что такое подвиг. На мой взгляд, если человек даже не совершил ничего героического, но во время оккупации не встал на колени, не смирился с положением раба, а рискуя жизнью, как мог противостоял ему, – это уже подвиг. И нельзя, чтобы имена таких людей предавались забвению, о них нужно помнить всегда.

Сам Владимир Иосифович четко помнит эти имена и высказывает слова сердечной признательности всем, кто сделал пускай скромный, но вклад в дело создания этой книги, кто ради светлой памяти своих односельчан, не вставших на колени перед жестоким и кровожадным врагом, поделился не только воспоминаниями, нашедшими отражение на страницах данного издания, но и личными сбережениями. Он называет имена книгоиздателей Леонида Куприяновича и Анны Борисовны Бочкаревых. Светланы Леонидовны Жуковой, своего односельчанина, сына подпольщика А. П. Цвирко Михаила Антоновича Цвирко, участницу подпольной и партизанской борьбы Лидию Яковлевну Дубровскую, детей партизан и подпольщиков – Марию Иосифовну Подоляко, Галину Ивановну Бизюк (Корзун), Александра Леонидовича Гуриновича, Раису Петровну Курьянович. партизанских связных Георгия и Евгения Далидовичей, Александра Афанасьевича Кульпановича. руководителей Пуховичского райисполкома Юрия Павловича Васильева и других. Большое человеческое спасибо говорит Владимир Иосифович сотрудникам национального архива Беларуси, всем, кто оказал посильную помощь в сборе и обработке материалов этой книги.

Сын бесстрашного подпольщика А. П. Цвирко Михаил Антонович Цвирко ныне директор одного из институтов, кандидат технических наук.

Все они сохранили добрую и светлую память о борьбе простых белорусских людей с фашистскими захватчиками, морально и материально поддержали работу над изданием книги.

Н. П. Чепиков,

член Союза журналистов Беларуси.