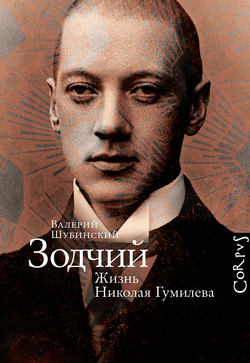

Читать книгу Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава вторая

“Колдовской ребенок”: легенда и явь

5

ОглавлениеВосьмого сентября 1902 года Коля Гумилев с опозданием пришел к семейному обеду. Но выражение лица его было таким торжественным, что суровый отец не сделал ему замечания. Гумилев протянул родителям номер газеты “Тифлисский листок”. Там было напечатано его стихотворение.

Газета “Тифлисский листок”, редактируемая В. Калантаровым, вообще-то стихов не печатала. Литературная часть ее ограничивалась переводами непритязательной французской беллетристики или краеведческими очерками местных авторов. Так, в одном номере со стихами Гумилева печатался очерк некого Н. “Восхождение на Арарат”. В основном же номер был посвящен предстоящим выборам в городскую думу. Немногочисленные демократические процедуры, существовавшие в тогдашней России, осуществлялись, однако, довольно бурно и вызывали всеобщее волнение. Активным и пассивным избирательным правом обладали лишь домовладельцы, но в предвыборной борьбе участвовали чуть ли не все. Герой фельетона, напечатанного в “Тифлисском вестнике”, домовладелец Иван Иванович, жалуется на навязчивую предвыборную агитацию: “Кто только не составляет теперь списков – и распорядительные комитеты, и “дворцовая партия”, и учителя, и бухгалтеры, и булочники, и парикмахеры”. В самом деле, в городе немало проблем, которые предстоит решать будущим избранникам. “Для Тифлиса, где смертность от легочных заболеваний весьма велика, было бы полезно подметание улиц в ранние часы дня”. А Гумилевы приехали сюда как раз лечить легочные заболевания!

Если заменить в газете слово “духан” на “трактир” и убрать рекламу ковров – догадаться, в какой части империи она выходит, будет невозможно. Провинция как будто едина и универсальна, провинциальные города непосредственно сообщаются друг с другом – как густая венозная кровь, переливаются из сосуда в сосуд провинциальные новости. В Курске папиросная фабрикантша Лаврова имела счастье поднести проезжавшему через город государю изделия своей фабрики… В Новочеркасске интересное зрелище: молочные черви проходят через город… Обо всем этом надо знать жителям Тифлиса.

Вот в таком издании состоялся дебют Гумилева.

Сам Гумилев в разговоре с Одоевцевой утверждал, что начал писать лишь в Тифлисе. В первом письме к Брюсову (от 15 марта 1906 года) он сообщал, что пишет стихи “с двенадцати лет”. В действительности же – по свидетельствам близких – Гумилев сочинял стихи и “басни” с раннего детства, еще не овладев грамотой. Ахматова помнила четыре строчки из стихотворения шестилетнего Коли Гумилева:

Живала Ниагара

Близ озера Дели.

Любовью к Ниагаре

Все вожди летели…

Не так далеко (по тематике и колориту) от зрелого Гумилева. Известно, что в тринадцать лет он написал стихотворение “О превращениях Будды”. Выбор темы так же примечателен и характерен. Лукницкий упоминает и о прозаических опытах в духе “Путешествия капитана Гаттераса”.

Так или иначе, стихотворение, опубликованное в “Тифлисском листке”, – самый ранний известный нам законченный стихотворный текст, написанный Гумилевым. Вот оно:

Я в лес бежал из городов,

В пустыню от людей бежал…

Теперь молиться я готов,

Рыдать, как прежде не рыдал.

Вот я один с самим собой…

Пора, пора мне отдохнуть:

Свет беспощадный, свет слепой

Мой выел мозг, мне выжег грудь.

Я грешник страшный, я злодей:

Мне Бог бороться силы дал,

Любил я правду и людей,

Но растоптал я идеал…

Я мог бороться, но, как раб,

Позорно струсив, отступил

И, говоря: “Увы, я слаб!” —

Свои стремленья задавил…

Я грешник страшный, я злодей…

Прости, Господь, прости меня.

Душе измученной моей

Прости, раскаянье ценя!..

Есть люди с пламенной душой,

Есть люди с жаждою добра,

Ты им вручи свой стяг святой,

Их манит и влечет борьба.

Меня ж прости!..

Первая публикация Николая Гумилева. Газета “Тифлисский листок”, 8 сентября 1902 года

Надо признать, что в сравнении с четверостишием про прекрасную Ниагару это – явный шаг назад. В стилистическом отношении эти стихи больше всего напоминают Надсона – но без его истерической энергичности. Надсон был предан символистами анафеме, и много десятилетий его стихи служили образцом дурной, бездарной поэзии. Но не случайно основателями русского символизма были ближайшие друзья кронштадтского подпоручика – Минский и Мережковский. Для тысяч барышень обоего пола Надсон был гением и мучеником. Для “новых поэтов” – неудачным старшим братом, о котором не принято упоминать вслух. И все-таки в стихах молодых авторов его интонации – на первых порах – невольно всплывали, разоблачая генеалогическую тайну. Так зародыш непременно должен пройти стадии рыбки и головастика, прежде чем стать млекопитающим.

Так называемое “содержание” можно было бы счесть таким же трафаретным, если бы не свидетельство А. С. Сверчковой, что Коля, “живя в Березках, стал вести себя совершенно непонятно: пропадал по суткам, потом оказывалось, что он вырыл себе пещеру на берегу реки и проводил там время в посте и в раздумьях. Он даже пробовал совершать чудеса!”.

Дарственная надпись Н. С. Гумилева М. Д. Поляковой на книге К. Д. Бальмонта “Будем как Солнце” (М., 1903). Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Стихи из альбома, подаренного Машеньке Маркс, ничуть не лучше, но уже свидетельствуют о чтении юным автором русских символистов – особенно Бальмонта. Его лучшие книги – “В безбрежности”, “Тишина”, “Горящие здания”, “Только любовь”, “Будем как Солнце”, – вышедшие между 1895 и 1903 годами, покорили воображение множества юношей. Из всех даров, которые предлагала новая поэзия, они приняли самый доступный – поверхностную звучность и музыкальность стиха. Вот как отозвался Бальмонт у Гумилева:

Я вечернею порою над заснувшею рекою,

Полон дум необъяснимых, всеми кинутый, брожу,

Точно дух ночной, блуждаю, встречи радостной не знаю,

Одиночества дрожу.

В 1903 году, видимо уже в Царском Селе, Гумилев делает дарственную надпись на книге Бальмонта “Будем как Солнце”[23]. Эта прежде не публиковавшаяся надпись стоит того, чтобы быть приведенной полностью:

Уважаемой Марианне Дмитриевне от искренне преданного друга, соперника Бальмонта – Николая Гумилева.

Гордый Бальмонт о солнце слагал свои песни,

Гармоничнее шелеста ранней листвы.

Но безумец не знал, что Вы ярче, прелестней,

Дева солнца, воспетая мной, – это Вы.

Гордый Бальмонт сладкозвучный созидал на диво миру

Из стихов своих блестящих разноцветные ковры,

Он вложил в них радость солнца, блеск планетного эфира,

И любовь и поцелуи – эти звонкие миры.

Ранней юности мечтанья, блеск полуденных желаний.

Все богатства, все восторги нашей радостной земли.

Он их создал и отделал, эти пламенные ткани,

Чтобы Вы ступать могли.

Марианна Дмитриевна – это Марианна Дмитриевна Полякова, адресат цикла “Дева солнца” из книги “Романтические цветы”.

Позже, в 1908 году, уже почти сложившимся поэтом, Гумилев так скажет о стихах Бальмонта лучшего периода: в них “уже таятся зачатки позднейшего разложения – растления девственного русского слова во имя его богатства. Есть что-то махровое в певучести и образности этих стихов, но они еще стыдливы, как девушка в миг своего падения”. Еще позже, в 1916 году, Гумилев говорил О. А. Мочаловой: “У Бальмонта есть такие прекрасные стихи, пришедшие из таких свежих глубин, что все простится ему”. Но, чтобы по-настоящему почувствовать силу и слабость этой поэзии, необходимо было пройти через период любви к ней – и подражания ей.

Константин Бальмонт. Рисунок В. А. Серова, 1905 г.

В какой-то момент при сквозном чтении первого тома собрания сочинений Гумилева настораживаешься. Вдруг – после десятка бесформенных юношеских опусов – чувствуешь: в очередном стихотворении некоторые строки начинают по-настоящему петь, слова, рифмы, образы уже не производят впечатления беспомощности и неуместности. Это еще не хорошие стихи, но уже стихи, нечто обещающие. Заглянув в примечания, понимаешь, что интуиция тебя не обманула. Как раз на этом месте заканчивается тетрадь Машеньки Маркс и начинается первая книга Гумилева – “Путь конквистадоров”.

Именно в Тифлисе Гумилев почувствовал себя поэтом. Именно здесь, по собственному признанию, родилось его второе “я”, тот, кто

…В каждом шуме слышал звоны лир,

Говорил, что жизнь – его подруга,

Коврик под его ногами – мир.

Но стать поэтом ему еще предстояло.

23

Надпись впервые опубликована А.И. Павловским в предисловии к книге: Н. Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 7.