Читать книгу Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский - Страница 18

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава четвертая

Нил и Сена

3

ОглавлениеНет ничего более естественного для молодого поэта, тем более находящегося в некоторой изоляции, чем стремление создать свой собственный журнал. Нет ничего более естественного, чем постигающая его при этом неудача.

Журнал – “первый русский журнал в Париже” – назывался “Сириус”, по созвездию, пусть и не зодиакальному. В названии, конечно, – явное подражание “Весам” и “Скорпиону”. Журнал был прокламирован как “двухнедельный”. Первый номер вышел в конце января, второй – в феврале, третий – в марте-апреле. На том все и кончилось. В общем, это был типичный образец журналов, чью судьбу один остроумец описал так: “Два номера вышли, третий в печати, четвертому не быть”.

Соратниками Гумилева в этой затее выступили два живших в Париже русских художника – Мстислав Фармаковский и Александр Божерянов, с которыми он познакомился на организованной С. Дягилевым выставке русской живописи.

Мстислав Владимирович Фармаковский (1873–1946), художник и критик, вошел в историю культуры скорее как археолог, специалист по старинному стеклу и фарфору. Его книга “Консервация и реставрация музейных коллекций” стала классической. В 20–30-е он работал в ленинградской Академии материальной культуры и, между прочим, много сотрудничал с другим знакомцем Гумилева – царскоселом Эрихом Голлербахом. “Сириус” издавали на “свои средства” – каковые могли быть разве что у Фармаковского.

Известна статья Гумилева о творчестве этого художника, напечатанная в 22–23 номере киевского журнала “В мире искусств” за 1907 год.

Всякий, кто войдет в ателье Фармаковского и хотя бы рассеянно взглянет на его рисунки, испытает странное чувство. Ему покажется, что не на холсте или на бумаге, а в его собственном мозгу возникли все эти невероятные пейзажи, с деревьями и цветами, похожими на грезы больного индуса. Эти образы, странные, почти нелепые, но нарисованные с той страшной реальностью, которая пугает сильнее всякой фантастичности…

Кажется, будущий истовый археолог был предшественником сюрреализма. Вот сюжеты его картин: “Маленький голый старикашка, из породы гномов… придавленный тяжестью своей тележки, в которой, скверно улыбаясь, сидит громадный, словно от водянки распухший ребенок”… “Руки, пригнувшие человека к земле на пути несущегося автомобиля”… Поскольку картины эти, кажется, не сохранились, эффектно было бы предположить, что их никогда и не было, что статья о Фармаковском – мистификация Гумилева. “Что случилось по ту сторону сознания? Зачем на улицах стали появляться такие твари?”

Александр Иванович Божерянов (1882–1961), второй соредактор журнала, известен как театральный художник и как график, иллюстратор книг Кузмина, Шкапской и др. Колоритные страницы о нем есть в воспоминаниях В. Милашевского. По его словам, Божерянов в Париже перед Первой мировой был известным комиссионером (и переводчиком) при продаже картин и скульптур “богатым американцам”.

Миллионер Томсон давал миллионеру Джексону парижский адрес Сашеньки.

И этот самый Джексон был счастлив, если “мистер Божерианофф” поведет его к своему другу Родену, к Бурделю, Майолю и, на худой конец, к гениальному Цадкину!

Или они заглянут в мастерскую Мориса Дени, Ван Донжена и прочих звезд Современного Искусства Франции!

С 1925 года до конца жизни он вновь в Париже. С Божеряновым Гумилев был связан ближе, чем с другим соредактором: согласно Лукницкому, в период подготовки журнала они даже жили на одной квартире. Божерянов был автором обложки журнала и в первых двух номерах указан как редактор художественного отдела. Но в третьем номере его имя уже отсутствует. Н. И. Николаев[41] считает, что роль Божерянова сводилась к выбору работ для репродуцирования: все художественно-критические статьи принадлежат Фармаковскому. В числе художников, чьи работы были воспроизведены в журнале, – знаменитый впоследствии грузинский скульптор, ученик Родена Яков Николадзе (1876–1951), живописцы Семен Данишевский (1870–1944) и некий А. И. Финкельштейн, а также, конечно, сами Фармаковский и Божерянов[42].

Разумеется, русское издание литературно-художественной направленности в Париже, где жили десятки русских художников и литераторов (только на Монпарнасе было две соперничавших между собой русских колонии), имело все права на существование. Но уровень его оказался слишком уж невысоким – в сущности, дилетантским.

Уже стилистика предисловия к первому номеру в полной мере показывает это. Увы, если верить материалам Лукницкого, безвкуснейший текст этот написан Гумилевым:

Издавая первый русский художественный журнал в Париже, этой второй Александрии утонченности и изящества, мы считаем долгом познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство.

Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте.

Мы полюбили все, что дает эстетический трепет нашей душе, будь то развратная, но роскошная Помпея, или Новый Египет, где времена сплелись в безумии и пляске, или золотое Средневековье, или наше время, строгое и задумчивое.

Мы не будем поклоняться кумирам, искусство не будет рабыней для домашних услуг.

Ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-то цели даже для спасения человечества есть мерзость перед Господом.

Примерно так писал и говорил Гумилев в период злосчастного визита к Мережковским. Немудрено, что над ним смеялись.

В художественно-критической части интереснее всего отзывы о выставках русского искусства в Париже, содержащие резкие выпады против “новой академии” – Дягилева и Бенуа:

Наклейки XVIII столетия достаточно для того, чтобы произведение было признано художественным, наклейки именно того столетия, когда своего-то было мало в русском искусстве, когда хорошим тоном считалось только, что заимствовано из Франции…

Чуждым русскому искусству “Оресту Швальбе, Карлу Брюллау, Теодору Бруни” противопоставлялись истинно русские А. Иванов, Васнецов, Врубель. Подобная позиция была не только более чем сомнительна по сути, но и невежественна в деталях: если на то пошло, Орест Кипренский (Копорский), внебрачный сын русского помещика, никогда не носил фамилию своего отчима Адама Швальбе, предки Карла Брюллова – эмигрировавшие в Россию французские гугеноты – звались не Брюллау, а Брюлло, а настоящее имя Бруни – не Теодор, а Фиделио.

Сам Гумилев (в письме Брюсову от 24 марта) выражает недовольство художественно-критическим отделом журнала и оправдывается: “Меня с моими компаньонами связывают прежде всего денежные счеты”. Можно предположить, что именно идейные расхождения были одной из причин прекращения издания журнала. Но добрые отношения с Фармаковским сохранялись: цитированная выше статья Гумилева о творчестве художника напечатана полгода спустя. А в 1908 году Фармаковский пишет известный портрет Гумилева с веером, хранящийся ныне в Пушкинском Доме.

Гумилев тоже пробует силы в художественной критике. Правда, в ноябре 1906-го он отказывается писать о дягилевской выставке для “Весов”: “Я не могу писать о ней в стиле Сологуба: я не мистик. Я не могу написать в стиле Макса Волошина: я не художник. Написать же в собственном стиле я мог бы только о двух-трех картинах Врубеля, о Бенуа и о Феофилактове”. Тем не менее интерес к живописи берет свое: уже в письмах к Брюсову упоминается впоследствии воспетый Гумилевым Фра Беато Анджелико, а в одиннадцатом номере “Весов” за 1907-й и в пятом номере за 1908-й появляются статьи молодого поэта – “Два салона” (речь идет об официальном академическом Салоне и Салоне независимых) и “Выставка русского искусства в Париже”[43]. Художественные предпочтения Гумилева, судя по редакционному примечанию к статье “Два салона”, не полностью совпадали с позицией редакции:

Поль Гоген ушел не только от европейского искусства, но и от европейской культуры, и большую часть жизни[44] прожил на островах Таити. Его преследовала мечта о Будущей Еве, идеальной женщине грядущего, не об утонченно-опасной “мучительной деве”, по выражению Пушкина, а о первобытно-величавой, радостно любящей и безбольно рождающей.

Это суждение неудивительно, как неудивительны и похвалы Анри Руссо. Но искушенность Гумилева в современной ему живописи все же оставляла желать лучшего – он рассматривает творчество Сезанна лишь как искания (не во всем удачные) и восхищается относительно второстепенным испанским живописцем И. Сулоагой и некими Гайдарой, Вебером, Дине – живописцами-академистами из официального Салона, которых ныне никто не помнит. Этот консерватизм не случаен: 25 марта 1908 года Гумилев признается в письме Брюсову, что “для меня новые течения в живописи в их нынешней форме совершенно непонятны и несимпатичны”. Впрочем, и Александр Бенуа считал Беклина (автора пресловутого “Острова мертвых”), Менцеля и Пюви де Шаванна значительно более крупными художниками, чем импрессионисты, не говоря уж о Гогене и Сезанне. На этом фоне вкусы Гумилева не кажутся совсем уж отсталыми.

На выставке русской живописи особых похвал Гумилева удостаивается Николай Рерих, в котором он видит родство с Гогеном:

Оба они полюбили мир первобытных людей с его несложными, но могучими красками, линиями, удивляющими почти грубой простотой, и сюжетами дикими и величественными, и, подобно тому, как Гоген открыл тропики, Рерих открыл нам истинный север, такой родной и такой пугающий.

Так или иначе, художественная критика “Сириуса” не отражала позиции Гумилева. Ну а что литературная часть?

Увы, здесь дело обстояло по крайней мере не лучше.

За подписью Гумилева в журнале появилось стихотворение “Франция” и отрывок “Гибели обреченные”. Первый из этих двух текстов – трогательное объяснение в любви к стране, где Гумилев оказался, продолжающее отчасти традицию “Похвального слова” Тредьяковского:

О Франция, ты призрак сна,

Ты только образ, вечно милый,

Ты только слабая жена

Народов грубости и силы.

Твоя разряженная рать,

Твои мечи, твои знамена —

Они не в силах отражать

Тебе враждебные племена.

.……………………….

И ты стоишь, обнажена,

На золотом роскошном троне,

И красота твоя, жена,

Тебе спасительнее брони.

Где пел Гюго, где жил Вольтер,

Страдал Бодлер, богов товарищ,

Там не посмеет изувер

Плясать при зареве пожарищ.

И если близок час войны

И ты осуждена к паденью,

То вечно будут наши сны

С твоей блуждающею тенью.

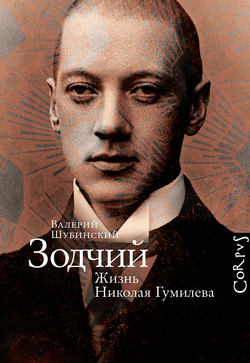

Обложка первого номера журнала “Сириус”, 1903 год

Неважные, конечно, стихи – не случайно Гумилев не включил их ни в одну книгу. Молодой поэт поминает позорное поражение французов в 1871 году, разгром Наполеона в 1814-м… Собственно гумилевского здесь – резкое противопоставление мужского и женского начала, благородной слабости и мужества.

Гораздо интереснее прозаический отрывок – “незаконченная повесть”. Может быть, под влиянием картин Гогена и Рериха Гумилев обращается к первоначальному, исконному опыту человечества, к миру первобытных людей. Соблазнительно провести параллель между этим его полудетским отрывком и такими зрелыми вещами, как “Дракон”, “Звездный ужас”, пьеса “Охота на носорога”.

Человек стремительно поднялся. Он чувствовал себя внезапно созревшим. Он знал борьбу, знал страдание и видел смерть. Но тем глубже, тем прекраснее показался ему мир. Опьяненный самим собой, своей красотой и мощью, он начал пляску, первую божественную пляску, естественное выражение чувства жизни. Закружился и запрыгал, и каждый новый прыжок новой радостью плескал в его широко раскрывшееся сердце.

Из-под ног его вырвался тяжелый камень и с грохотом покатился в пропасть; долго соскакивал с камня на камень, ломал кусты и, с силой ударившись, разбился на дне. “Тремограст”, – повторило далекое эхо. Человек внимательно прислушался и, казалось, что-то соображал. Медленно прошептал он: “Тремограст”. Потом весело засмеялся, ударил себя в грудь и уже громко и утвердительно крикнул: “Тремограст”, и эхо ответило ему.

Еще два прозаических текста напечатано под псевдонимом Анатолий Грант. Тайна псевдонима скрывалась даже от соредакторов – лишь Брюсову Гумилев раскрыл ее. “Что же мне делать, если у нас совсем нет подходящих сотрудников?” Брюсова как раз было этим не удивить. Некогда (примерно в том же, что и Гумилев, возрасте) он заполнял страницы антологии “Русские символисты” собственными стихами под разными псевдонимами.

“Карты” Анатолия Гранта – утонченный прозаический этюд “на парижскую тему” в бодлерианском духе с примесью оккультизма. В этюде “Вверх по Нилу” фигурируют тайные письмена, которые читают в пирамидах английские и французские туристы, “мудрое племя эфиопов, управляемое потомком царя Балтазара”, Элифас Леви в соединении с Райдером Хаггардом (хотя здесь как раз удивительного мало: оккультисты охотно ссылались на произведения этого популярного романиста) – впрочем, похоже, текст содержит элементы намеренной пародии. Гумилев начал писать об Африке еще до того, как поехал туда. И трудно не заподозрить, что аляповатость его ранних “африканских” вещей вполне сознательна. Это декорации, это экзотический континент, каким он видится из Парижа, это крокодилы и жирафы из Jardin des Plantes. Как мы увидим ниже, наиболее чуткие критики вполне ощущали этот налет автопародийности, эту скрытую иронию.

Что касается других авторов, то их было всего двое, оба поэты. Привлечь маститых парижан (и вообще маститых) не удалось. 8 января Гумилев писал Брюсову: “Если бы Вы могли дать нам что-нибудь свое – стихотворение, рассказ или статью, – Вы бы еще раз доказали свою бесконечную доброту ко мне”. Но так далеко брюсовская доброта не простиралась.

Один из двух поэтов, напечатанных в “Сириусе”, – Александр Биск.

Одессит Александр Акимович Биск (1883–1973) опубликовал в 1905 году в местном революционном издании некие “Песни юродивого”, после чего осторожные родители сочли за благо отправить его на время за границу. Литературная карьера его складывалась поначалу обычно для человека его поколения: письмо Брюсову – публикация в “Весах” – визит к Бальмонту в Париже (Биск, в отличие от чопорного царскосела Гумилева, обошелся без предварительного письма – просто явился к мэтру без приглашения)… После 1917-го Биск жил в Бельгии, а потом в США. Его сын, Ален Боске, стал знаменитым французским поэтом. Сам Биск оставил след в русской литературе как первый переводчик Рильке. Еще в 1904 году он набрел на стихи малоизвестного молодого австрийца – и начал переводить их, а в 1919-м издал отдельной книгой. Первый сборник оригинальных стихотворений Биска, “Рассыпанное ожерелье”, вышел семью годами раньше – ему был предпослан эпиграф из австрийского поэта. Живя в Париже, Александр Акимович не догадался лично встретиться с Рильке, поселившимся здесь в 1906-м. Итоговое собрание стихотворений Биска (вышедшее в 1962 году и как раз переводы из Рильке не включавшее) называлось “Чужое и свое”. В “Сириусе”, к сожалению, было “свое”.

О своем участии в журнале Биск вспоминал так:

…Были и другие вечера, более консервативные (т. е. без чтения революционных стихов. – В. Ш.). На одном из них одна высокопоставленная дама (баронесса Орвиц-Занетти? – одесситы все же были беззащитны перед дворянскими титулами. – В. Ш.) читала “стихи поэта Гумилева”, где, помню, рифмовались “кольца” и “колокольца”… Я читал свои “Парижские сонеты”, и Гумилеву особенно понравились последние строчки одного из них:

Лютеция молчала, как и ныне,

И факелы чудовищные жгла.

Он пригласил меня участвовать в журнальчике, который он издавал…

Он уже успел побывать в Африке и спросил меня, люблю ли я путешествовать. Я ответил, что люблю, но для Африки у меня нет достаточно денег, на что Гумилев ответил: у меня тоже нет денег, а я вот путешествую.

Очень скоро я с Гумилевым рассорился из-за того, что он не прислал мне номера журнала, в котором были помещены мои стихи.

“Путешествовал” Гумилев пока что лишь в воображении – на это денег и впрямь не нужно…

Что до стихов Биска, то в “Сириус” вошли не строки про “чудовищные факелы” (и впрямь энергичные), а два стихотвореньица про “бледных девушек”.

И еще один поэт напечатался в “Сириусе” – под литерами А. Г.:

На руке его много блестящих колец —

Покоренных им девичьих нежных сердец.

Там ликует алмаз и мечтает опал,

И красивый рубин так причудливо ал.

Но на бледной руке нет кольца моего,

Никому, никогда не отдам я его.

Мне сковал его месяца луч золотой,

И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:

“Сохрани этот дар, будь мечтою горда!”

Я кольца не отдам никому, никогда.

Под литерами скрывалась конечно же Анна Горенко. Это была ее первая публикация.

Как рассказывал Гумилев, “я не пришел в восторг от этого стихотворения, а конец – “мне сковал его месяца луч золотой” – я советовал и вовсе отбросить. Но все же я напечатал его… Я был катастрофически влюблен и на все готов, чтобы угодить Ахматовой”.

41

“Журнал “Сириус”. См.: Николай Гумилев: Исследования и материалы. С. 310–316.

42

Лукницкий называет еще не меньше десятка знакомых Гумилеву художников: Белкин, Кошерин, Мерсеро, Широков, Корзилин, Тархов…

43

А в письме от 16 декабря 1907 г. он уже просит Брюсова указать орган, в который он мог бы постоянно посылать корреспонденции о парижских выставках и театрах.

44

Это, конечно, преувеличение: на Таити Гоген провел в общей сложности 14 лет.