Читать книгу Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский - Страница 24

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава пятая

Инициация

3

ОглавлениеГоворя о литературно-бытовой позиции Гумилева в те годы, нельзя не сказать об одном примечательном противоречии, которое заметно было уже в Париже.

С одной стороны, он по-прежнему ощущает себя учеником и стремится “брать уроки” истинного мастерства. С этой целью по его, Толстого и Потемкина инициативе в начале 1909-го создается Академия стиха[56]. Суть ее первоначально заключалась в том, что Иванов, Анненский, Волошин и профессор Ф. Ф. Зелинский дали согласие читать молодым поэтам, по их просьбе, лекции по теории стихосложения. Нетрудно догадаться, от кого именно из молодых исходила идея. На деле до середины 1909 года состоялось лишь несколько лекций Иванова, проходивших на Башне. В числе слушателей этих лекций, кроме их инициаторов, были Ю. Верховский[57], В. Пяст, Е. Дмитриева и некоторые другие. В мае 1909-го Гумилев пишет Брюсову:

Вы, наверно, уже слышали о лекциях, которые Вячеслав Иванович читает нескольким молодым поэтам, в том числе и мне. И мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, что такое стих. Но, с другой стороны, меня все-таки пугает чрезмерная моя работа над формой. Может быть, она идет в ущерб моей мысли и чувства. Тем более что они упорно игнорируются всеми, кроме Вас…

Парадоксально: философ и “общественник” Иванов “игнорирует мысли и чувство” молодого поэта, тогда как “формалист” Брюсов интересуется ими.

С другой стороны, Гумилев, еще не закончив (по собственному ощущению) ученический искус, упорно пытается выступить в роли организатора, лидера, вождя. Стремлением компенсировать неудачу “Сириуса” объясняется, видимо, затея с журналом “Остров”, основанным в начале 1909 года.

Фактически “Остров” был затеей Гумилева, Толстого и Потемкина. Формально же редактором-издателем был Александр Иванович Котылев, мелкий газетчик, чье имя также упоминалось в фельетонах про “кошкодавов”. Котылев охотно играл роль “зиц-редактора” в различных литературных изданиях, но в “Остров” он, похоже, действительно готов был вложить душу – или по крайней мере деловую энергию. 14 апреля он регистрирует журнал в Комитете по делам печати и весь следующий месяц активно занимается им. Но заканчивается все печально – причем по вине Гумилева.

В конце мая 1909 года Потемкин пишет В. Ф. Нувелю:

Котылев с жаром… взялся за “Остров”. И, чувствуя вначале почтение и трепет к Гумилеву, напутал, как вы знаете. Но, напутав из-за желания Гумилева как можно скорее выпустить номер, он действовал все время совершенно себе в ущерб… Теперь, когда номер был готов, но лежал в типографии невыкупленный, никто ему денег на выкуп не давал… Однажды к нему является Гумилев и оставляет предерзкое письмо… “Вы должны были, – писал он, – найти издателя, продать ему номер, взяв из типографии несколько штук, меня мои товарищи уполномочили поставить Вам на вид (никто его не уполномочил), что Вы – заведующий хозяйственной частью. Это так дальше идти не может”, и, одним словом, третировал его, как мальчишку на посылках. Конечно, Котылев, на другой день увидав Гумилева, выругал, передал разрешение и сказал, что отказывается от дел “Острова”, потребовав свои деньги… Гумилев заявил, что он будет вести дело один.

Деньги на выкуп тиража (200 рублей) нашлись – их дал инженер-путеец, действительный статский советник Н. С. Кругликов, брат художницы, “почитатель поэзии”. На радостях Гумилев затевает второй номер, но тут спонсорство Кругликова кончается; между тем из тиража первого номера в продаже разошлось, по свидетельству Толстого, лишь тридцать экземпляров. В результате второй номер “Острова” уже не удается выкупить из типографии. Сохранившиеся несколько экземпляров представляют собой библиографическую редкость.

Вся эта история очень характерна. Одной из главных человеческих слабостей Гумилева – до самой смерти! – была страсть к литературно-административной, организационной, редакторской и т. п. работе при полном отсутствии к ней способностей.

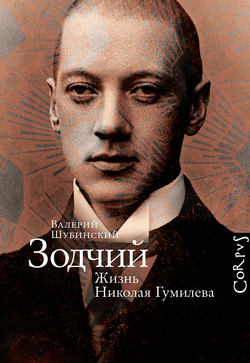

Николай Гумилев, 1907–908 годы

Между тем журнал “Остров” был проектом амбициозным, и в чисто литературном плане эти амбиции были не лишены оснований. В число “участников” (учредителей) журнала вошел (хотя и чисто формально) Кузмин, журналом “заинтересовался” Вячеслав Иванов, согласие на “сотрудничество” дали Анненский, Блок, Белый, Бальмонт. (А оформлял журнал тоже “генерал” – сам Бакст.) В числе “сотрудников” указаны также “младшие символисты” Владимир Пяст и Сергей Соловьев, а также Тэффи (Надежда Бучинская) – популярная юмористка, писавшая также лирические стихи. Воспоминания Тэффи добавляют любопытный штрих к истории возникновения журнала. По ее словам, она и Гумилев “задумали основать кружок “Островитяне”. Островитяне не должны были говорить о Луне… Никогда. Луны не было. Не должны знать Надсона. Не должны знать “Синего журнала”». Запрет на упоминание о “луне” характерен. Позже, в качестве педагога, Гумилев запрещал своим ученикам писать о весне – “нет такого времени года!”. Но какое отношение имел (если имел) неосуществившийся кружок “Островитяне” к журналу “Остров”? Забавно, что группа под названием “Островитяне” в русской литературе впоследствии появится, все ее участники так или иначе будут связаны с Гумилевым – и при этом никто из них, по всей вероятности, никогда в жизни не услышит и не вспомнит об эфемерной издательской затее 1909 года.

В первом номере “Острова” напечатаны стихотворения Волошина, Вячеслава Иванова (“Суд огня”), газеллы Потемкина, несколько стихотворений Толстого (“Трава”, “В городе”. “Пастух”), цикл “Праздники Пресвятой Богородицы” Кузмина и три стихотворения Гумилева – “Царица”, “Воин Агамемнона” и “Лесной пожар”. На новое периодическое издание отозвался Ауслендер в “Речи”: “Не может не трогать единодушное стремление учиться и делиться своими достижениями с еще не достигшими, которое объединяет разных, по существу, поэтов, чьи имена представлены на обложке “Острова”…” В “Весах” была напечатана также благожелательная рецензия С. Соловьева.

Обложка первого номера журнала “Остров”. Художник Л. С. Бакст, 1909 год

Но был и еще один отклик. Почему-то именно появление первого номера “Острова” вызвало болезненную реакцию некоторых царскоселов. 2 октября (спустя полгода после выхода журнала) в “Царскосельском деле” появляется пьеса “Остов, или Академия на Глазовской улице” (на Глазовской улице, дом 15/18, официально находилась редакция – по месту жительства Толстого). Пьеса была подписана Д. В. О-в, авторами ее были бывший приятель Гумилева Д. И. Коковцев и его отец И. Н. Коковцев[58] (по другим сведениям – Дмитрий Коковцев и П. М. Загуляев, автор фельетона про город Калачев). В числе действующих лиц пьесы были поэт Гумми-Кот, редактор журнала “Остов”, – “глаза вареного судака. Тощ”, “поэтесса с темпераментом и весом” Пуффи, “кошкодав” Портянкин, “уволенный за пьянство из штабных писарей”, щеголеватый Брильянтин Вятич, Макс Калошин, “поэт, сделавший карьеру в веселых местах Парижа. Считается знатоком всех искусств, в особенности – порнографических карточек”, Сергей Ерундецкий, “специализирующийся на особенностях сексуальной жизни наших предков-славян”, граф Дебелый – “новоявленная знаменитость, подобранная в Париже на “внешних бульварах”. Прическа парижских апашей”, и Михаил Жасмин – “не любит женщин. Завит, нафабрен, нарумянен. На щеке мушка”. Пьеса не отличается сложностью интриги. Участники журнала читают свои стихи (представляющие собой пародии на конкретные стихотворения Гумилева, Городецкого, Толстого, Кузмина, Потемкина и Кривича) и расхваливают друг друга. Пародии Коковцевых по типу напоминают скорее популярные на закате советской эпохи немудреные пародии-фельетоны Александра Иванова, высмеивающие содержание стихотворения, чем изысканные стилистические имитации Измайлова или авторов “Парнаса дыбом”. Лишь в случае Толстого объект для пародии взят из “Острова”. У Городецкого пародируется “Весна монастырская” – одно из самых известных его стихотворений (из книги “Русь”), у Кузмина – пресловутое “шабли во льду, поджаренная булка”. У самого Гумилева объектом пародирования стали целых два стихотворения, оба из “Романтических цветов”, – “Жираф” и “Перчатка”. Приведем полностью первую из пародий:

Сегодня особенно как-то умаслен твой кок

И когти особенно длинны, вонзаясь в меня…

В тени баобаба, призывною лаской маня,

Изысканный ждет носорог…

Вдали он подобен бесформенной груде тряпья,

И чресла ему украшают такие цветы,

Каких бы в порыве экстаза не выдумал я,

Увидев которые пала бы в обморок ты…

Я знаю веселые сказки про страсть обезьян,

Про двух англичанок, зажаренных хмурым вождем,

Но в платье твоем я сегодня увидел изъян,

Ты вымокла вся под холодным осенним дождем.

И как я тебе расскажу про дымящихся мисс,

Про то, как безумные негры плясали кэк-уок…

Ты плачешь… Послушай! где цепко лианы сплелись,

Изысканный ждет носорог.

Примечательно, что некоторые мотивы этой пародии предсказывают последующие африканские стихи Гумилева. “Жарят Пьера… а мы с ним играли в Марселе…” Не менее забавно другое: обвиняя декадентов в “порнографии” (что было общим местом), отец и сын Коковцевы сами явно предпочитают шутки, относящиеся к “телесному низу”, соответствующим образом деформируя вполне целомудренные стихи Гумилева и Городецкого.

“Царскосельское дело” претендовало на статус серьезного печатного органа. Оживленное обсуждение местных новостей сочеталось с интересом к высокой политике. Поддерживая программу октябристов, редакция бурно полемизировала с кадетами по аграрному и другим важным вопросам. Но в “городке” все происходило патриархально, по-домашнему. В том же номере, где был напечатан фельетон Коковцевых, выражалась благодарность кондитеру Голлербаху, спонсирующему женскую чайную “Союза 17 октября” сладкими булочками. Чтобы предлагать читателям такой газеты памфлет против неизвестных им поэтов и фривольные пародии на неизвестные им стихи, надо было иметь в ее редакции очень хорошие связи.

Но вернемся к злополучному “Острову”.

Второй номер по составу был едва ли не лучше первого. “То было на Валлен-Коски” и “Шарики” Анненского, “Покойник спать ложится…” Блока, “Родина” Белого – этими вещами альманах открывался. Но и тексты молодых авторов – Толстого, Любови Столицы, Сергея Соловьева – отличались по меньшей мере высокой формальной культурой. Обращает на себя внимание наличие в списке авторов двух киевлян – Бенедикта Лившица (чья фамилия напечатана с ошибкой – Лифшиц) и Владимира Эльснера. Еще одно имя, вероятно, ничем не задержало взгляд немногочисленных читателей – Елизавета Дмитриева. Распространенные в России имя и фамилия под грамотным, умело сделанным сонетом. Ничего особенного… Разумеется, чуть ли не все молодые – последователи Брюсова. Включая и самого Гумилева, тоже давшего один сонет – “Я – попугай с Антильских островов…”.

Номер, основная часть тиража которого так и не вышла из типографии, удостоился двух рецензий, напечатанных рядом – на соседних страницах одного и того же журнала. Одна рецензия принадлежала Кузмину, вторая, в нарушение всех принятых литературных условностей, – самому Гумилеву. Гумилев взялся рецензировать им самим изданный (точнее, недоизданный!) журнал, чтобы сказать о том, о чем Кузмин предпочел умолчать, – об Анненском[59].

Что же было на Валлен-Коски, что привлекло внимание поэта?

А ничего. “Шел дождик из мокрых туч”, после бессонной ночи зевали до слез, а чухонец за полтинник бросал в водопад деревянную куклу. Но… “бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей”. Слово найдено. Есть обиды, свои и чужие, чужие страшнее, жалчее. Творить для Анненского – это уходить к обидам других, плакать чужими слезами и кричать чужими устами, чтоб научить свои уста молчанью и свою душу благородству. Но… он всегда возвращается к своей ране, бередит ее, потому что только благодаря ей он может творить.

Эти слова были напечатаны в третьем (декабрьском) номере журнала, к учреждению которого и Гумилев, и Анненский имели самое прямое отношение; Анненский их прочитать уже не смог.

56

Вопрос о том, когда появился сам термин, следует считать открытым. Иногда применительно к первым месяцам 1909 г., когда собрания проходили на Башне, говорят о “протоакадемии”.

57

Достойно внимания, что 31-летний с пятилетним литературным стажем Верховский оказывается в числе слушателей лекций, а почти его ровесник Волошин – в числе потенциальных лекторов.

58

Судя по всему, Гумилев об авторстве Коковцева не знал: он продолжал время от времени общаться с ним, в том числе на “Вечерах Случевского”.

59

Холодное отношение Кузмина к поэзии Анненского хорошо видно из его “Дневника” за 1909 г.