Читать книгу Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский - Страница 20

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава четвертая

Нил и Сена

5

ОглавлениеВпрочем, у этих денежных сложностей есть очевидное объяснение: в январе 1908 года Гумилев за свой счет (то есть из тех 100 рублей, что ежемесячно приходили ему из России) издает вторую книгу стихов – “Романтические цветы”. На шмуцтитуле ее – посвящение “Анне Андреевне Горенко”. (Два года спустя, сообщая Брюсову о своей женитьбе, Гумилев так представит ему невесту: “Та, которой посвящены “Романтические цветы”.)

Если в 1905 году Гумилеву достаточно было самого факта выхода книги и благожелательных отзывов о ней двух-трех авторитетных людей, то три года спустя он уже подходит к делу, как подобает литератору-профессионалу.

9 января он пишет Брюсову:

Не согласится ли магазин “Скорпиона” взять на себя распространение моей книжки в России…? Я бы дал какой угодно процент и на свой счет переслал бы книжки в Москву. Их всего 300 экз. Для себя и Парижа я оставлю 50… В каждой 4 печатных листа (64 стр.) бумага verge. Цена экз. 50 к. За пересылку в редакции для отзывов плачу я, но устраивает эту пересылку магазин. Если это можно устроить, это будет для меня почти спасением.

28 января Гумилев высылает Брюсову два экземпляра только что вышедшей из типографии книги.

К тому времени некоторые из напечатанных стихотворений Гумилева уже вызывали отклики – причем положительные.

Так, некто П. Дмитриев в журнале “Образование” (1907. № 11) восторженно отозвался о стихотворении “Маскарад”. “В стихах Н. Гумилева вовсе нет выдумки, и, однако, это стихотворение поражает нас, как всегда поражает падучая звезда… Все стихотворение проникнуто одним напряжением – впечатлением момента, когда женщина впервые позволяет взглянуть на нее как на женщину”.

Гумилев был уже слишком искушен и слишком строг к себе, чтобы на него подействовали такие похвалы. Издавая книгу, он готов был к суровому суду критики.

Суд последовал. К счастью, он был по большей части доброжелателен.

Л. Ф. (под литерами скрывался Петр Пильский – один из известнейших и плодовитейших критиков той эпохи) отмечал:

И на его стихах, и на его маленьких критических заметках, лежит печать явной культурности. Но и в тех и в других, особенно стихах, видна не только литературная молодость, но и неопытность. Это сказывается в ненужной, запоздалой приверженности к вычурам декадентства, к сгущению романтической атмосферы, к излишней изукрашенности. Это слышится в однообразии напева и даже тем. Глаза молодых поэтов всегда видят немного.

Рецензенту понравилась “Перчатка”, “Смерть”, конец “Озера Чад”. (В последних строфах этого стихотворения – про африканку, бежавшую с французским офицером и ставшую проституткой в Марселе, можно прочитать все, что угодно, – хоть социальный протест, пожалуй.) Но: «…Мы не хотим скрыть, что знаки препинания во многих цитируемых здесь стихах составляют честь не автора, а нашу” (Образование. 1908. № 7).

Одна из рецензий принадлежала Андрею Левинсону (1887–1933), человеку одного с Гумилевым поколения, в первую очередь театроведу и балетному критику, впоследствии много общавшемуся с поэтом – в последний период его жизни, в годы “Всемирной литературы”.

Заглавие “Романтические цветы”, – писал Левинсон, – хорошо определяет тот эклектизм настроений и приемов, которым отмечены первые опыты г. Гумилева.

Однако при внимательном чтении немногих страниц сборника становится очевидно, что поэтический мирок автора, с одной стороны, теснее ограничен, с другой – значительно обширнее области, им самим отмежеванной в приведенном заглавии; так, все почти реминисценции, которыми питается его мысль, – из французской поэзии; трудно отыскать в его стихотворениях какие-либо черты, сближающие их с мистикой Новалиса или лирическими пейзажами Эйхендорфа. В то же время выясняется, что его впечатлительность не развивается исключительно в узком кругу романтических традиций, с которыми его связывает, думается нам, внимательное изучение Виктора Гюго, – что его настоящая духовная родина – это выросшее из романтизма парнасство и – в неменьшей степени – поэтическое движение наших дней…

Левинсон отмечает “живость и гибкость ритма, которая, быть может, поставит “французского поэта на русском языке” в ряды мастеров современного русского стиха” (Современный мир. 1909. № 7 – через полтора года после выхода книги!).

В почтенном, традиционном (но идущем на уступки духу времени) “толстом журнале” “Русская мысль” отдел рецензий вел довольно известный поэт-символист Виктор Гофман (1884–1911), в прошлом любимый ученик Брюсова (по житейским причинам подвергнутый им анафеме и изгнанный из круга “Весов”), а в творчестве – скорее эпигон Бальмонта. Видного места в ряду адептов “нового искусства” Гофман не занимал, но одно из его стихотворений, “Был летний вечер, вечер бала…”, стало еще при короткой жизни автора непременной принадлежностью сборников “Чтец-декламатор”. В седьмом номере “Русской мысли” за 1908 год три его рецензии – на “Романтические цветы”, на “Молодость” Ходасевича и на первую книгу забытого ныне Льва Зилова (позднее работавшего в основном как детский писатель). Гофман отнесся к Гумилеву суровее, чем к Ходасевичу (с которым его связывали приятельские отношения), но несколько благожелательней, чем к Зилову.

Книжечка эта обнаруживает в авторе некоторые ценные для поэта качества; главные из них: хорошо развитое художественное воображение и известная оригинальность и литературная самостоятельность, позволившая молодому поэту создать целый мир творческих фантазий, где он живет и властвует довольно умело. Но все же нет в этих стихах настоящей лирики, настоящей музыки стиха, которую образуют и в которую сливаются не только слова, размеры и рифмы, но и самые мысли, образы и настроения. Иногда нам кажется, что Гумилев больше эпик, чем лирик… Его размеры, ритм его стиха – нечто совсем постороннее, ничем не связанное с содержанием, с внутренней сущностью стихотворения. Только этим можно объяснить, что и Рим, и озеро Чад, и наша современность трактуются у него в одних и тех же размерах, которые во всех этих моментах кажутся одинаково случайными и во всех делают стихотворения мертворожденными, холодными и рассудочными.

Коли признать основным принципом искусства – нераздельность формы и содержания, то стихи г. Гумилева пока большей частью не подойдут под понятие “искусства”.

Замечание про “одинаковые размеры” на первый взгляд звучит странно – в одном только “Озере Чад” почти виртуозно соединены хорей, дактиль, анапест. Но можно понять, что спровоцировало эти слова Гофмана: сочетание “некрасовских” размеров с римской древностью и африканской экзотикой в самом деле выглядело необычно и требовало внутреннего оправдания. Импульсы, заставившие молодого поэта употребить именно эти размеры, были достаточно глубинными, но сам он еще не в состоянии был их осмыслить. (Не забудем в числе прочего, что П. Я., первый русский переводчик Бодлера, в предисловии к книге своих переложений назвал поэта “французским Некрасовым”. В этом сближении, при всей его историко-культурной странности, что-то есть… А ведь мало кто из французов – и в эти годы, и после – был Гумилеву так же близок, как Бодлер. О его “бодлерианстве” говорила в 20-е годы Ахматова с Лукницким. Негритянская проститутка в Марселе – тема бодлеровская, конечно.)

Важнее для Гумилева были отзывы обоих его учителей – Анненского и Брюсова.

Рецензия Анненского (под литерами И. А.) была напечатана в “Речи” 15 декабря 1908 года. Накануне газета предложила автору “Книги отражений” сотрудничество в качестве рецензента. Рецензия на книгу Гумилева была первой, предложенной Анненским газете. Она была самой оригинальной из всех – в ней, как и в прочих критических статьях Анненского, остро чувствовалась его индивидуальность:

В последнее время не принято допытываться о соответствии стихотворного сборника с его названием.

В самом деле, почему одну сестру назвали Ольгой, а другую Ариадной? Романтические цветы – это имя мне нравится, хотя я и не знаю, что собственно оно значит. Но несколько тусклое как символ, оно красиво как звучность – с меня довольно.

Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка Н. Гумилева прочитывается быстро. Вы выпиваете ее как глоток зеленого шартреза…

Лучшим комментарием к книжечке служит слово “Париж” на ее этикетке. Русская книжка, изданная в Париже, навеянная Парижем…

Никакого тут нет древнего востока, ни тысячелетнего тумана: бульвар, bec Auer, кусок еще влажного от дождя асфальта перед кафе – вот и вся декорация “ассирийского романа”.

Анненский, как и другие рецензенты, выделяет “Озеро Чад” и примыкающего к нему “Жирафа”.

Тут целый ряд тропических эффектов, и все, конечно, бутафорские: и змеи-лианы, и разъяренные звери, и “изысканный жираф”, жираф-то особенно, – но все чары африканки проникнуты трагедией. Н. Гумилев не прочь бы сохранить за песнями об этой даме… всю силу экзотической иронии, но голос на этот раз ему немножко изменил, Анахарсису XX века, ему просто жаль дикарки, ему хочется плакать.

Как и Левинсон, Анненский не слишком доверяет “романтизму” Гумилева. Для них он – “русский парижанин”, “французский поэт на русском языке”, “Анахарсис XX века” – скиф в новых Афинах. При этом Анненский в целом достаточно высоко оценивает книгу молодого поэта:

Зеленая книжка отразила не только искания красоты, но и красоту исканий. Это много. И я рад, что романтические цветы – деланные, потому что поэзия живых… умерла давно. И возродится ли?[47]

Сам Н. Гумилев чутко следит за ритмами своих впечатлений, и лиризм умеет подчинять замыслу, а кроме того, и что особенно важно, он любит культуру и не боится буржуазного привкуса красоты.

Дерзость последней фразы – в контексте “прекрасной эпохи” – трудно даже оценить по-настоящему.

Благодаря Анненского за отзыв, Гумилев называет “Озеро Чад” своим “самым любимым стихотворением”. “Из всех людей, которых я знаю, только Вы увидели в нем самую суть, ту иронию, которая составляет сущность романтизма и которая в значительной степени определила название книги”.

Брюсов отозвался о “Романтических стихах” в “Весах” – в общей рецензии, посвященной книгам нескольких молодых поэтов (в том числе “Молодости” Ходасевича).

Сравнивая “Романтические цветы” с “Путем конквистадоров”, видишь, что автор много и упорно работал над своим стихом. Не осталось и следов прежней небрежности размеров, неряшливости рифм, неточности образов. Стихи Н. Гумилева теперь красивы, изящны и, большею частью, интересны по форме; теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы и с большой обдуманностью и изысканностью выбирает эпитеты. Часто рука еще ему изменяет, но он – серьезный работник, который понимает, чего хочет, и умеет достигать, чего добивается.

Лучше удается Н. Гумилеву лирика “объективная”, где сам поэт исчезает за нарисованными им образами, где больше дано глазу, чем слуху. В стихах же, где надо передать внутренние переживания музыкой стиха и очарованием слов, Н. Гумилеву часто недостает силы непосредственного внушения. Он немного парнасец в своей поэзии, поэт типа Леконта де Лиля… Сближает его с парнасцами и любовь к экзотическим образам… Но Н. Гумилев менее сдержан, чем то было большинство парнасцев, и его фантазия чертит перед нами несколько угловатые, но смелые линии.

Брюсов, однако, считает “Романтические цветы” “только ученической книгой”. “Но хочется верить, – пишет он, – что Н. Гумилев принадлежит к числу писателей, развивающихся медленно и по тому самому встающих высоко”.

Надо сказать, что это вполне соответствовало самоощущению Гумилева. Зная его самолюбие и честолюбие, удивляешься смирению, с которым он отдается своему “ученичеству” и скромности его самооценки в молодые годы.

Сегодня перечитывал “Путь конкв.” (первый раз за два года), все Ваши письма (их я читаю часто) и “Р. цветы”, – пишет он Брюсову 12 мая 1908 года. – Нет сомнения, что я сделал громадные успехи, но также нет сомнения, что я сделал их почти исключительно благодаря Вам. И я еще раз хочу Вас просить смотреть на меня не как на писателя, а только как на ученика, который до своего поэтического совершеннолетия отдал себя в Вашу полную власть. А я сам сознаю, как много мне еще надо учиться.

Два года спустя, уже выпустив следующую книгу, Гумилев пишет Брюсову:

“Жемчуга” – упражненья, и я вполне счастлив, что Вы, мой первый и лучший учитель, одобрили их. Считаться со мной как с поэтом придется только через много лет.

В этом смирении есть, однако, оттенок гордыни. Гумилева не прельщала роль просто “литератора”, не прельщал его и кратковременный успех. Он мечтал о величии и мерил свои успехи самой высокой меркой. И если он опрометчиво приписывал величие своему учителю – в те годы он разделял это заблуждение со многими.

Какое впечатление производят “Романтические цветы” сегодня? Конечно, в этой книге в огромной мере ощущается влияние Брюсова. Не только брюсовскому патетическому “наигрышу”, но и брюсовскому формальному умению оказалось не так трудно научиться – и многочисленные Рославлевы, Кречетовы, Эльснеры уже к концу десятилетия успешно это сделали. “Третий сорт не хуже первого” – знаменитые язвительные слова Чуковского сказаны именно в связи с этими подражателями. Удачное стихотворение Рославлева практически не отличалось по качеству от среднего стихотворения Брюсова, а среднее стихотворение Брюсова очень немногим уступало его лучшим вещам. Оказалось, что в стихах “огненного Локи” (скандинавского Люцифера, с которым Брюсов любил себя отождествлять) нет не только неповторимой музыки, но и особенно оригинальных идей – несмотря на то “благородство мыслей и чувств”, которое восхищало юного Гумилева. Семь лет спустя вызовет скандал статья бывшего брюсовского сподвижника Бориса Садовского “Юбилей безвременья”, где были такие слова: “…Как Вильгельм, создал Брюсов по своему образу и подобию целую армию лейтенантов и фельдфебелей поэзии от Волошина до Лифшица (sic – имелся в виду Лившиц), с кронпринцем Гумилевым[48] во главе”. Но пока статус “кронпринца” Гумилева вполне устраивал. Такие стихи, как, к примеру, “Маскарад” (в первое издание “Романтических цветов”, впрочем, не вошедшее), “Заклинание”, “Ужас”, ничем не лучше и не хуже средних вещей других поэтов брюсовской школы. И даже знаменитая “Волшебная скрипка”, которую Гумилев изъял из сборника, чтобы напечатать ее сперва в “Весах”, – вполне брюсовское стихотворение. Точнее, скажем так: в этом стихотворении характерная брюсовская тема воплощена брюсовским языком, но на максимально доступном самому Брюсову формальном уровне и, пожалуй, с недоступной ему искренностью:

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ

И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

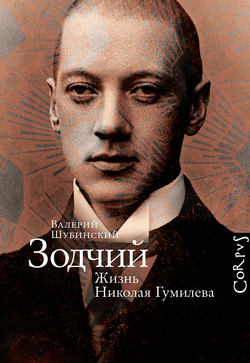

Авантитул книги Н. С. Гумилева “Романтические цветы” (Париж, 1908) с дарственной надписью И. Ф. Анненскому. Государственный литературный музей (Москва)

Тем интереснее те (пусть немногие) стихотворения, где Гумилев решает свою поэтическую задачу, не прибегая к искусственному пафосу и столь же искусственному мрачно-мистическому колориту. Уже в лучших местах из “Романтических цветов” его голос гибче и эмоционально точнее, чем где бы то ни было у Брюсова:

…Но ты слишком долго вдыхала осенний туман.

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав?

Ты плачешь? Послушай… Далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Конечно, это лубок – но какой трогательный лубок! Это “Ты плачешь? Послушай…” – может быть, и не самое высокое лирическое искусство, но у Брюсова (при всем его мастерстве и блеске) лиризма такого типа не встретишь.

Другой пример – “Зараза”, где Гумилев случайно находит очень тонкий и верный ритмический и интонационный ход, придающий экзотическому стихотворению достоверность:

На пристани толпятся дети,

Забавны их тонкие тельца,

Они сошлись еще на рассвете

Посмотреть, где станут пришельцы.

Аисты сидят на крыше

И вытягивают шеи.

Они всех выше,

И им виднее.

На Гумилева, конечно, повлияли ритмы “Золота в лазури” Белого и французский “освобожденный стих” – предшественник стиха свободного. Но он уже на пороге выработки собственной стиховой системы. В этом стихотворении впервые появился знаменитый гумилевский дольник. А резкий ритмический жест в четвертой строфе – точно найденная поворотная точка стихотворения. Дальше речь пойдет о том, что “вместе с духами и шелками пробирается в город зараза”.

Эти тонкие находки, в общем, не были замечены. Зато не ускользнуло от критиков стихотворение “Умный дьявол”, чуть ли не самое раннее в книге, написанное в 1905-м или в начале 1906-го, как гласит легенда, под впечатлением от очередных гимназических двоек. Как язвительно указал Левинсон, Дьявол, как всегда, оказался обманщиком и подсунул молодому поэту чужие рифмы. Действительно, стихотворение это – малоудачный ремейк сологубовского “Когда я в бурном море плавал…” (1902).

Годы спустя Гумилев так отзовется о “Романтических цветах”: “Плохая, но любимая книга”.

Одновременно со стихами Гумилев в 1907–1908 годы пробует себя и как новеллист. Некоторые из его опытов в этом роде литературы публиковались в первое время после возвращения из Парижа в петербургских газетах и журналах. В 1922-м в Берлине была издана книга его юношеских рассказов – “Тень от пальмы”. Большой ценности они не имеют; герои большинства из них – картонные любовники, многословно умирающие на фоне экзотических декораций (будь то Гвидо Кавальканти, в то время известный Гумилеву явно лишь по имени, или некий воин “из племени Зогар, с озера Чад”). Изысканный, но однообразный стиль восходит к Уайльду в переводах Бальмонта и Андреевой. Сюжет выстроен достаточно неуклюже. Выделяются “Последний придворный поэт” и “Скрипка Страдивариуса” (притчи, посвященные теме творчества – самой для Гумилева на тот момент острой) и милая страшилка “Черный Дик”. Но каковы бы ни были эти рассказы, они стали для Гумилева еще одной школой в работе над стихами. Судя по письмам, сам он так к ним и относился.

Весной 1908 года Гумилев принимает решение вернуться на родину. 6 апреля он просит у Брюсова совета: “Обстоятельства требуют моего возвращения в Россию, но не повредит ли мне это как поэту?” Какие же внешние обстоятельства имеются в виду? Может быть, нежелание родителей и дальше спонсировать парижское безделье сына?

К сожалению, письма Гумилева родителям из Парижа до нас не дошли. Они пропали в Царском Селе, в разрушенном доме на Малой улице, где Гумилев жил в 1912–1914 годы. Ахматова была в этом доме в 1921-м и видела семейную переписку за многие годы, но взяла лишь те письма, что были адресованы ей – трогать остальные она сочла себя не вправе. Это было, по ее словам, “недели за три” до смерти Гумилева. “Конечно, если бы я поехала туда недели на три позже, я бы взяла их”, – говорила она Лукницкому.

Накануне отъезда Гумилев предпринимает “мальчишескую шутку”: передает через свою знакомую, некую Богданову, стихотворение “Андрогин” для отзыва Мережковским – без имени автора. Стихотворение было горячо одобрено. Любопытна параллель с другим эпизодом из русско-парижской литературной жизни, случившимся тридцать лет спустя. Речь о стихотворении Набокова “Поэты”, напечатанном под псевдонимом Василий Шишков и вызвавшем восторг Георгия Адамовича, неизменного литературного врага писателя Сирина… и ученика Гумилева.

Судя по датам под письмами Брюсову, Гумилев покидает Париж не 20 апреля, как считал Лукницкий, а не раньше 12 мая 1908 года. Сначала он направился в Севастополь, где находилась Анна Горенко. Значит ли это, что он вновь плыл пароходом из Марселя или, доехав поездом до Киева, добирался до Севастополя через Симферополь? Так или иначе, в Севастополе состоялось очередное “последнее” объяснение. Анна вновь отказала упорному влюбленному. Как рассказывала Ахматова Лукницкому, в этот раз они с Гумилевым приняли решение “не встречаться и не переписываться” и вернули друг другу прежние письма и подарки. Анна отказалась вернуть ему подаренную им чадру, сославшись на то, что она “изношена”. “Чадру он хотел получить назад, потому что Анна ее носила, потому что это была самая яркая память о ней”. Из Севастополя он отправился в Москву, где вновь встретился с Брюсовым, оттуда – в Царское Село.

Возможно, именно в этот раз Анна “после очень нежного свидания со мной вдруг заявила: “Я влюблена в негра из цирка. Если он потребует, я все брошу и уеду с ним”. Я отлично знал, что никакого цирка в Севастополе нет, но все равно по ночам кусал руки и сходил с ума от отчаяния” (Одоевцева). Разумеется, шутка про “негра” была аллюзией на африканские мотивы “Романтических цветов”.

Казалось, юношеские “годы странствий” подходят к концу. Но Гумилеву предстояло еще одно путешествие – прежде чем начнется не слишком долгий период оседлой жизни.

47

В том же 1908 г. Александр Блок написал:

Ведь я – сочинитель,

Человек, называющий все по имени,

Отнимающий аромат у живого цветка.

48

Забавно, что Гумилев, по свидетельству О. Гильдебрандт-Арбениной, “как-то хорошо относился к кронпринцу” (имеется в виду кронпринц Германской империи Вильгельм Гогенцоллерн): “Вероятно, у кронпринца, как у Гумилева, была какая-то легкая дегенерация”.