Читать книгу Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава третья

Цветы императрицы

3

ОглавлениеИ Гумилев, и Аня Горенко, и некоторые другие молодые царскоселы были зачарованы новой культурой – увлекательной, соблазнительной, экзотичной. Но до поры до времени лишь обрывки ее долетали до тихого и недолюбливающего “декадентов” Царского Села – стихи русских и французских символистов, скандальные античные пляски “босоножки” Дункан.

Однако в 1904 году в Москве возник журнал, призванный дать широкому читателю в России представление о том, что большинство образованных россиян по старой памяти называли “декадансом”. Именно журнал “Весы”, созданный на средства текстильного предпринимателя, математика и переводчика-полиглота С. А. Полякова и редактируемый Валерием Брюсовым, по-настоящему открыл для Николая Гумилева (и не для него одного) новейшие течения русской и мировой культуры.

Слава Валерия Брюсова, родоначальника и первого провозвестника русского символизма, чьи пять книг, вышедших к 1903 году, вызвали бурную полемику в печати, все же уступала славе Бальмонта. В брюсовских стихах не было ни музыкальности, ни благозвучия. Начав с подражаний всей французской поэзии второй половины XIX века разом, он все больше тяготел к рационализму и формализму Парнаса. Но в холодные парнасские формы он внес яростный волевой напор, властную энергию – которая современникам казалась энергией поэтической. И если Бальмонта предпочитал широкий читатель – авторитет Брюсова был выше в профессиональной литературной среде.

К началу 1904 года звезда 36-летнего Бальмонта начинала блекнуть; звезда 30-летнего Брюсова, за плечами которого уже было десятилетие работы, только разгоралась. Рантье, сын рантье, но внук крепкого купчины из крепостных, он создавал русский символизм как финансовую или промышленную корпорацию – правда, не зарабатывая деньги, а тратя то, что щедро давал высокообразованный, но обделенный творческими дарованиями Поляков. Брюсов был, возможно, самым буржуазным (во всех смыслах) крупным писателем за всю историю русской литературы. Разумеется, как все буржуазные писатели и буржуазные люди, он знал толк в антикапиталистической риторике.

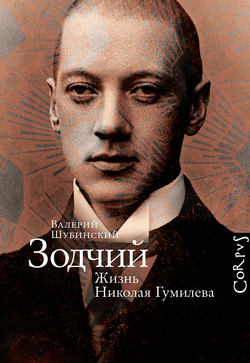

Валерий Брюсов, 1900-е

Надо сказать, что “Весы” были не первым изданием, отражавшим вкусы и идеи “декадентов”. Но, скажем, журнал “Северный вестник” Л. Я. Гуревич (дочери директора гимназии) и Акима Волынского, выходивший в 1891–1898 годы, и недолговечный “Новый путь”, издававшийся в 1903–1904 годы Мережковским, Гиппиус и Дмитрием Философовым, ориентировались скорее на “новое религиозное сознание” и “новый идеализм”, а не на новое искусство. Рядом со статьями Мережковского, Минского, Волынского, со стихами Бальмонта и переводами из Верлена в “Северном вестнике” печаталась кондовая народническая проза Мамина-Сибиряка и Эртеля. “Мир искусства”, выходивший в 1897–1904 годы, был по определению далек от литературы. Поэтому по крайней мере в 1904–1905 годы конкурентов у “Весов” не было.

“Весы” (до конца 1905-го) были чисто теоретическим изданием и состояли из двух разделов: в первом печатались концептуальные статьи, во втором – хроника и рецензии. С художественными произведениями писателей-символистов можно было познакомиться на страницах альманаха “Северные цветы”, издававшегося принадлежавшим Полякову же издательством “Скорпион”. Подписчикам “Весов” выпуски “Северных цветов” доставлялись за половинную цену (три рубля вместо шести). В том же “Скорпионе” выходили книги символистов – поэтов и прозаиков.

Список сотрудников “Весов” включал почти все имена, обозначившие себя в “новом искусстве” к тому времени, – Бальмонт, Балтрушайтис, Макс (sic) Волошин, Вячеслав Иванов, Мережковский, Минский, Перцов, Розанов, Сологуб… Малоизвестные пока что Блок и Ремизов допускались лишь к ведению хроники. Хозяин журнала оставлял за собой отдел языковедения. Характерной данью времени были отделы теософии, эзотеризма и спиритизма (последний вел А. Миропольский, один из сподвижников Брюсова в середине 1890-х, когда русский символизм делал первые шаги).

В преамбуле к первому же номеру “Весы” прямо формулировали свое направление:

“Весы” убеждены, что “новое искусство” – крайняя точка, которую достигло на своем пути человечество, что именно в “новом искусстве” сосредоточены все лучшие силы духовной жизни земли, что, минуя его, нет другого пути вперед, к новым, еще высшим идеалам.

То, что называлось тогда “новым искусством”, для нас имеет название более точное и емкое – модернизм. Это был фундаментальный сдвиг всей западной культуры, переосмысливший и, казалось, снявший еще вчера “роковые” и “проклятые” вопросы – например, спор чистого и ангажированного художественного творчества. Первый номер “Весов” открывался статьей Брюсова “Ключи тайн”, посвященной предназначению искусства. Брюсов, естественно, издевается над утилитаристскими теориями (“В повести Марка Твена о принце и нищем бедный Том, попав во дворец, пользуется государственной печатью для того, чтобы колоть ею орехи. Может быть, Том колол орехи очень удачно, но все же назначение государственной печати – иное”), однако не соглашается и с их оппонентами (“Искусство во имя бесцельной Красоты (с большой буквы) – мертвое искусство”). Модернизм, как кажется его адепту, освободил искусство, и “теперь оно сознательно предается своему высшему назначению: быть познанием мира, вне рассудочных форм, вне мышления по причинности”. Во втором номере журнала напечатана статья Вячеслава Иванова про пушкинское стихотворение “Поэт и чернь”: “Трагичен этот хор – “чернь”, требующий у поэта духовного хлеба. Трагичен и гений, которому нечего дать его обступившим… Символизм должен примирить поэта и чернь в большом всенародном искусстве”. Но спустя несколько лет “старинный спор” возобновится с прежней силой – слишком по-разному понимали сами авторы “Весов” сущность этого нового познания; мечта Иванова о “большом всенародном искусстве”, о массовой синтетической мистерии Брюсову останется чужда.

Идет десятилетие, которое французы назовут belle époque. Прекрасная эпоха закончится выстрелом в Сараеве. Похмелье будет страшным… Но пока что мир, открывающийся перед человеком и перед культурой, способен был опьянить самых трезвых. Да и сегодня, сто лет спустя, перелистывая “Весы”, испытываешь волнение и зависть – хотя бы при виде рецензии на книгу начинающего немецкого поэта Р.-М. Рильке Der Buch der Bilder (“Молодой автор примыкает к кругу Гофмансталя и Стефана Георге, хотя уступает им в смысле внутреннего самоопределения и в смысле техники стиха” – следующей книгой Рильке будет “Часослов”, написанный под влиянием поездки в Россию и проникнутый русскими образами)… Или корреспонденции молодого поэта Александра Блока о выставке, где выделяются картины молодого художника Кандинского. Счастье быть 17-летним в такие времена.

“Весы” старались, что называется, держать руку на пульсе эпохи – и публиковали все, что не укладывалось в плоский, двухмерный мир среднеинтеллигентского сознания надсоновской эпохи. С одной стороны – Василий Розанов, чей стиль и идеи Гумилеву никогда не будут близки (“Неряшливый, а иногда и нарочно изломанный, обывательский язык, испещренный всякими надоедливыми кавычками…” – слова, переданные Голлербахом; хотя, по свидетельству Адамовича, Гумилев нехотя признавал Розанова “писателем полугениальным”). С другой – положим, Николай Федоров, чьи утопические построения еще меньше должны были бы привлекать Гумилева. Но трудно поверить, что тот прошел мимо статьи Федорова “О письменах”, напечатанной посмертно в пятом номере “Весов”. Философ говорит здесь о том, что буквы – “графическое изображение духа времени”, что скоропись и стенография – свидетельства упадка человеческой культуры, это касается и восточного идеографического письма. Это уже от духовного мира Гумилева не так далеко.

Но прежде всего его должны были заинтересовать статьи чисто литературные. Сведения о французском символизме читатели “Весов” получали из первых рук: о мельчайших подробностях развития французской поэзии, о тончайших деталях полемики между разными течениями в ней рассказывал на страницах “Весов” один из главных мэтров французского символизма – Рене Гиль. Бальмонт, недавний кумир Гумилева, писал о другом его недавнем кумире – Оскаре Уайльде и, между прочим, описывал свою встречу с автором “Портрета Дориана Грея” на парижской улице вскоре после его выхода из Редингской тюрьмы:

Похожий как бы на изваяние, которому дали власть сойти с пьедестала и двигаться, с большими глазами, с крупными выразительными чертами лица, усталой походкой шел один – казалось, никого не замечая. Он смотрел несколько выше идущих людей, – не на небо, нет, – но вдаль, прямо перед собой, и несколько выше людей. Так мог бы смотреть осужденный, который спокойно идет в неизвестное.

Эта статья напечатана в первом номере “Весов” за 1904-й. Год спустя, в третьем номере за 1905-й, публикуется первый русский перевод уайльдовской “Исповеди” (De profundis), выполненный женой Бальмонта – Е. Андреевой. Перевод был неполным и несовершенным, но Гумилев, по существующим свидетельствам, был глубоко взволнован прочитанным. Что вычитал он из этого странного текста гордого, нервного и сентиментального человека, даже в страдании своем остававшегося эстетом? “История каждой личности есть мировая история или может стать таковою”. Мы никогда не узнаем, вспоминал ли он эти, написанные в тюремной камере строки, сам оказавшись в тюрьме – шестнадцать лет спустя. Времена изменились: в застенки попадали по другим причинам, и выхода из них часто не было.

Гумилев читал статьи Вячеслава Иванова и Андрея Белого (“Об Апокалипсисе в русской поэзии”), бесчисленные рецензии Брюсова и нового, молодого и задиристого критика “Весов” – Бориса Садовского. Это была его новая школа, и здесь он учился прилежнее, чем в гимназиях. Несмотря на разрыв с символизмом, “картина мира”, сформированная “Весами”, будет давать о себе знать до конца жизни. Цитируя Голлербаха:

Знаете, – говорил он, – еще недавно было два рода критиков: одни пили водочку, пели Gaudeamus igitur и презирали французский язык, другие читали Малларме, Метерлинка, Верлена и ненавидели первых за грязное белье и невежество. Так вот, честные народники – просто навоз, сейчас никому не нужный, а из якобы “прогнивших декадентов” вышла вся современная литература.

Может быть, мемуарист несколько упрощает мысль, но суть несомненна: Гумилев ощущал себя солдатом (и победителем) битвы, которую вели “Весы” и “Скорпион” против “честных народников”. Знал бы он, какой реванш вскоре возьмет “никому не нужный навоз”!

Надо сказать, что сами “Весы” были поначалу весьма корректны по отношению к идеалам и идолам русской интеллигенции. Они тактично воздерживались от оценки тюремных стихов Николая Морозова (с уважением отзываясь об их авторе), они восхищались мастерством Репина, сравнивая его с Франсом Хальсом, и лишь иронизировали над его потугами писать картины на фантастические сюжеты и натуралистической трактовкой этих сюжетов. Андрей Белый почтил уважительным некрологом вождя позитивизма Герберта Спенсера. О художественном мастерстве Некрасова “Весы” всегда отзывались с глубочайшим пиететом. Чехову в течение первых двух лет выхода журнала были посвящены две большие восторженные статьи: в нем (как и в Достоевском) символисты склонны были видеть одного из своих учителей. Впрочем, “Весы” претендовали на преемственность по отношению ко всей русской литературе XIX века: не случайна старательность, с которой журнал отмечал юбилеи самых разных писателей – Тютчева, Каролины Павловой, “сперва незаслуженно превознесенного, а затем незаслуженно забытого” Нестора Кукольника. Именно эти претензии “декадентов” на статус нового мейнстрима, игнорирование прежних оппозиций и иерархий и вызывали бешенство оппонентов. Когда реакционные эстеты старого закала нападали пусть хоть на самого Белинского, это соответствовало их статусу и роли. Но добродушная снисходительность, с которой молодой эстет Садовской писал о Неистовом Виссарионе (“Простодушный, не слишком образованный, но от природы умный и чуткий писатель”), была кощунством, не знающим аналогий. Какой-нибудь честный народник еще мог бы пережить хулу на поэта-революционера Огарева, но не такие (брюсовские) похвалы ему: “Пафос поэзии Огарева – бессмысленность всех надежд и безысходность всех путей. Никто лучше его не выразил весь позор человеческого чувства, бессильного, бескрылого, мгновенного”. Это решительно сбивало с толку и разрушало привычное представление о мире.

Поэтому неудивительно, что статьи в изданиях самой разной направленности (от “Нового времени” до либерального “Вестника Европы” и от респектабельных столичных журналов до губернских листков), с которыми приходилось полемизировать редакции “Весов”, были так агрессивны. Если что поражает, так это сочетание агрессивности с невежеством. Приписывание авторам мыслей и действий их героев, возмущение непонятными названиями, которые дают “декаденты” своим изданиям и издательствам (“Гриф”, “Скорпион”, “Весы”, “Urbi et orbi”), утверждения, что Леконт де Лиль и его последователи были прозваны парнасцами за то, что “воспевали разврат богов у Олимпа” (sic), – все это лишь ставило противников новой школы в нелепое положение. Брюсов и его сотрудники в свою очередь не церемонились с разного рода трафаретными стихотворцами – будь то “революционный поэт” Тан (в миру – крупный этнограф Владимир Богораз) или поклонник чистого искусства романсописец Ратгауз. Но, столкнувшись с мало-мальски талантливым явлением, они, как правило, старались воздать ему должное, невзирая на дружбу и вражду. Так, Брюсов решительно ставил переводы из Бодлера, выполненные одним из столпов старомодной “гражданственности”, П. Я. (под этими литерами скрывался Петр Якубович, бывший террорист-народоволец), выше переводов молодого символиста Эллиса (Кобылинского). Точно так же, полемизируя с “неореалистами” из издательства “Знание”, критики “Весов” делали разницу между Горьким или Леонидом Андреевым, с одной стороны, и Чириковым или Серафимовичем – с другой.

Можно сказать, что не только Гумилеву, но и целому поколению Брюсов – через свои статьи в “Весах” – привил определенный стиль и навык литературной жизни. Он создал образец, по которому лет двадцать – до формалистов – будут писать в России по крайней мере о современных стихах. Это одна из причин, объясняющих культ Брюсова в литературной среде начала века, уважение, а порою и любовь, которые он внушал. От этого человека исходило обаяние ума и силы. За это ему готовы были простить грубое честолюбие, сомнительные моральные принципы – и даже сравнительную ограниченность поэтического таланта.

Из “Весов” Гумилев, вероятно, впервые узнал об оккультизме. Отвержение плоского позитивистского мышления “отцов” вело к отрицанию прежних критериев “научности” (вспоминается знаменитый спор из “Петербурга” Белого: “Кант ненаучен. – Нет, это Конт ненаучен…”). Соединение квазинаучного языка с более или менее вульгарными мистическими фантазиями – то, что сейчас стало в основном достоянием массовой культуры и обрело свое место на уличных книжных лотках, – сто лет назад вызывало совсем иное к себе отношение. “Паранаука” была интегральной частью антропософии Штейнера, а степень влияния последней и на германскую, и на русскую духовную жизнь той эпохи в описании не нуждается. К тому же “демонисту” и практику Брюсову оккультизм и магия просто по-человечески были ближе, чем мечты о “Церкви Третьего Завета”, которые питали Мережковские. В первом номере “Весов” было помещено изложение лекции Штейнера об Атлантиде: “Ныне благодаря изысканиям теософских ученых история этого материка уже довольно исследована. Мы знаем геологическую историю Атлантиды, этнографию населявших ее племен, до некоторой степени их культуру и перипетии политической жизни”. 18-летнего поэта-фантазера это не могло не заинтересовать. Во втором номере за 1905 год он прочитал рецензию на книгу Папюса “Первоначальные сведения по оккультизму”, подписанную псевдонимом Гармодий.

Как Древний Восток, так и древность Эллады и Рима знала два рода наук: внешних, явных, и тайных, скрытых… Новые завоевания историков, прочитавших гиероглифы и клинообразные письмена, обнародовавших тайные книги индусов, сделавших известными клинопись майев – дала им в руки… средства для восстановления утраченных человечеством знаний. И вот на наших глазах возник новый оккультизм, вооруженный всеми силами современной положительной науки и стремящийся создать новую алхимию, новую астрологию, новую магию, новую психургию.

Жерар Анаклетр Винсент Анкосс (1865–1916), принявший псевдоним Папюс, что означает “врач”, в частной жизни и в самом деле был врачом, имел степень доктора медицины, кабинет на улице Роден в Париже и неплохую частную практику. В то же время он был главой Каббалистического ордена Розы-Креста, магистром ордена мартинистов (не имевшего никакого отношения к традиционному масонству) и епископом Гностической церкви. Едва ли здесь уместно пересказывать все детали его биографии – вплоть до дуэлей с оккультистами-конкурентами. Достойно замечания лишь одно: в ходе своих визитов в Россию в 1901, 1905 и в 1906 годах Папюс встречался с Николаем II и императрицей Александрой Федоровной и предсказал им участь их государства. Будто бы он обещал отсрочить исполнение предсказания до своей смерти – и романовская монархия пережила его лишь на несколько месяцев. (Впрочем, то же можно сказать и о “безграмотном гностике” Григории Распутине, с чьим влиянием Папюс пытался бороться.) Оккультист Ж. Буа (с которым Папюс, собственно, и дрался на дуэли) характеризует его так:

Хороший работник, превосходный организатор, он взрывал свою борозду плугом энциклопедизма – к несчастью, слишком поспешного. Он оставил огромные книги, наполненные всяким хламом, в них отовсюду набраны цитаты и рисунки, перепутаны тексты… Это была густая похлебка для людей, изголодавшихся по чудесному: их вкус не придирчив – только бы насытиться. Но – несправедливо требовать от него художественности, в то время как он обладает всеми качествами хорошего, методического компилятора.

Но это было именно то, в чем нуждался впечатлительный юноша. На несколько лет оккультная литература войдет в круг его чтения.

Юный Гумилев, кажется, всецело живет любовью и искусством. Между тем времена наступают суровые и тревожные. В России и “прекрасная эпоха” была эпохой бурь. Война с Японией оборачивается для России неблагоприятно. В декабре 1904 года пал Порт-Артур, месяц спустя страну потрясает известие о Цусиме. “Весы” реагируют на это по-своему: с одной стороны, демонстративно помещают на обложке номера репродукции японских картин и гравюр, желая напомнить “о той Японии, которую мы любим, – стране Хокусая, а не Оямы” (Ивао Ояма – начальник японского Генерального штаба). С другой – перепечатывают без комментария сочувственные России и притом вполне расистские высказывания о войне французского писателя Реми де Гурмона.

В одиннадцатом номере за 1904 год в “Весах” появляется статья Макса Волошина “Магия творчества”. Молодой поэт, дотоле зарекомендовавший себя на страницах журнала лишь корреспонденциями о парижских выставках, вдруг заговорил о другом – по-другому:

Это действительность мстит за то, что ее считали слишком простой, слишком понятной…

Будничная действительность, такая смирная, такая ручная, обернулась багряным зверем, стала комком остервенелого пламени, фантастичней сна, причудливей сказки, страшней кошмара.

Целые долины с тысячами людей, взлетающие на воздух ночью, в синих снопах прикованного света, при блеске блуждающих электрических глаз… Курганы трупов, растущие вокруг крепостей, и человеческие руки, которые подымаются из кровавых лоскутов разорванных тел, немым жестом молят о помощи…

Мы привыкли представлять войну очень просто и реально – по Льву Толстому… Но теперь совершилось что-то, к чему нельзя подойти с этой привычной меркой…

После двух веков рационализма неизбежно наступает кошмар террора и сказка о Наполеоне…

В мире начинается ХХ век.

В России 9 января 1905 года “кровавым воскресеньем” начинается революция. За два года только террористы и экспроприаторы убьют и ранят в России 17 тысяч человек, около 3 тысяч человек физически пострадает во время погромов, почти 5 тысяч будет приговорено к смертной казни военно-полевыми судами.

В “Весах”, большинство сотрудников которых революции сочувствует (хотя Брюсов колеблется между крайне левыми и крайне правыми, а Борис Садовской откровенно примыкает к черносотенцам), печатаются теперь рецензии Андрея Белого на книги Каутского и Бебеля, а Брюсов полемизирует со статьей г. Н. Ленина “Партийная организация и партийная литература”: “Если бы осуществилась жизнь социалистического, бесклассового, будто бы “истинно свободного” общества, мы оказались бы в ней такими же отверженцами, такими же poètes maudits, как в обществе буржуазном”. В буржуазном обществе, однако же, “проклятый поэт” Брюсов был почтенным домовладельцем, баллотировавшимся даже в Московскую городскую думу, а в социалистическом станет членом правящей партии и крупным чиновником.

Николай Гумилев, кажется, не замечает всего этого. Между тем события косвенно затрагивают и его жизнь.

См. у Кленовского:

Залетела революция и в стены Царскосельской гимназии, залетела наивно и простодушно. Заперли в классе, забаррикадировав снаружи дверь циклопическими казенными шкафами, хорошенькую белокурую учительницу французского языка. То там, то тут на уроках лопались с треском электрические лампочки, специально приносимые из дому для этой цели. Девятым валом гимназического мятежа стала “химическая обструкция” (так это называлось): в коридорах стоял густой туман и нестерпимо пахло серой. Появился Анненский, заложивший себе почему-то за крахмальный воротник белоснежный носовой платок. Впервые он выглядел озадаченным. Как и обычно, был окружен воющей, но очень мирно и дружелюбно к нему настроенной, гимназической толпой.

В этот день учеников распустили по домам. Гимназию на неопределенное время закрыли.

Когда уже осенью гимназия опять открыла свои двери, вернувшиеся в свою alma mater ученики были ошарашены ожидавшими их переменами. Коридоры и классы были чисто выбелены и увешаны географическими картами, гербариями, коллекциями бабочек. В застекленных шкафах ласкали взор чучела фазанов и хорьков, раскрашенные гипсовые головы зулусов и малайцев. В классах стояли новенькие светлые парты и озонирующие воздух елочки в вазонах. Полусумасшедший Мариан Генрихович, невоздержанный отец дьякон и слишком соблазнительная француженка – бесследно исчезли. Исчезли и усатые второгодники. Но не было больше и Анненского. Великая реформа явилась делом рук нового директора, Якова Георгиевича Моора (Якова Георгиевича Мора. – В. Ш.), маленького, сухонького, строгого, но умного и толкового старика. Он привел с собой плеяду молодых способных учителей, навел чистоту, порядок.

По крайней мере в хронологии Кленовский путается.

Вопрос о снятии Анненского в самом деле обсуждался с весны. Участие учеников в уличных шествиях, тот факт, что из 769 юных смутьянов, подписавших напечатанную 2 февраля в кадетской газете “Право” резолюцию с требованием реформы учебных заведений, 111 были царскосельскими гимназистами, наконец, массовый прием в гимназию юношей, исключенных по политическим мотивам из других школ, – все это не могло нравиться начальству. Но директор Царскосельской гимназии пользовался поддержкой педсовета и по меньшей мере части родителей. Так, 25 сентября родители восьмиклассников написали письмо попечителю учебного округа с просьбой оставить Анненского в должности. 28 сентября такое же письмо на имя министра народного просвещения подписали 98 родителей, чьи дети учились в разных классах.

В общем, решение вопроса было отложено; “химическая обструкция”, решившая его не в пользу Анненского, имела место 4 ноября. В этот день или в какой-то другой Анненский, по свидетельству сына, отправился в гимназию с пистолетом в кармане – вероятно, в первый и последний раз в жизни он взял в руки оружие. 6 ноября состоялось бурное родительское собрание, на котором Анненский заявил, что “считает всех учеников гимназии благородными независимо от взглядов, заблуждений и даже проступков… На вопрос одного из родителей, считает ли г-н директор благородными и тех, которые устроили обструкцию, г-н директор ответил утвердительно. Слова г-на директора занесены в протокол по настоянию присутствовавшего на собрании г-на Меньшикова”. Педсовет, по предложению Анненского, решил воздержаться от репрессивных мер, опасаясь, что они “вызовут еще большие волнения”. В то же время директор решительно отверг обвинения в потворстве беспорядкам. Однако, с точки зрения лояльных правительству людей и тем более с точки зрения министерства, его поведение выглядело именно как потворство.

В итоге Анненский был освобожден от должности с назначением на хлопотное, но почетное место инспектора Санкт-Петербургского учебного округа, 2 января 1906 года (приказ от 29 декабря 1905 г.). Вместе с Анненским ушли Травчатов, Орлов, Мухин. Чуть позже был уволен законоучитель Рождественский и некоторые другие.

Судьба уже сводила Анненского с его преемником, тоже филологом-классиком. Некогда (в 1893 году) Иннокентий Федорович сменил Мора в качестве директора 8-й гимназии. Тогда педагогический совет, недовольный Мором, приветствовал молодого либерального директора. Теперь старик Мор брал реванш.

Мору было шестьдесят пять лет. Он родился в Эстляндии, происходил из крестьян, окончил сперва учительскую семинарию – и лишь потом смог поступить в Юрьевский университет. Прежде чем получить первое назначение в столице, ему пришлось несколько лет служить в провинции, в Витебске и Брест-Литовске. По-видимому, это был педагог-практик с узким кругозором (Кривич язвительно замечал, что Мор путал Некрасова с Добролюбовым), но большим практическим опытом и хорошими административными способностями. Предметами особого интереса Мора были гигиена и преподавание гимнастики. В Царском Селе он также об этом позаботился.

Уже при Море 30 мая 1906 года Гумилев получил свой аттестат зрелости с единственной (по итогам годовых занятий) пятеркой – по логике. На экзамене он получил пятерку также по русскому языку. Об этом экзамене существует примечательное свидетельство одного из преподавателей – Мухина: “На вопрос, чем замечательна поэзия Пушкина, Гумилев невозмутимо ответил: “Кристальностью”. Чтобы понять силу этого ответа, надо понимать, что мы, учителя, были совершенно чужды новой литературе, декадентству. Этот ответ ударил нас как обухом по голове. Мы громко расхохотались!” Но пятерку все же поставили.

Четверки Гумилев получил по истории, французскому и географии. По закону Божию четверка в году, тройка на экзамене. По математике, физике, латыни и греческому – тройки. Могло быть хуже, тем более что интересы Гумилева к тому времени были уж совсем далеко от побеленных новым директором гимназических стен.