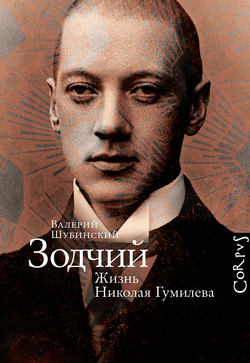

Читать книгу Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава третья

Цветы императрицы

2

ОглавлениеСтилизованный образ Гумилева этой поры дает Голлербах в “Городе муз”:

Болтовня с гимназистками, прогулки с декадентскими барышнями при свете луны, освещающей чесменские ростры…

– Николай Степанович, вы – революционер или монархист?

– Монархист. Но при условии, чтобы правила красивая императрица.

– Николай Степанович, посоветуйте, какое мне сделать платье?

И размеренный, спокойный ответ, сразу, без колебаний:

– Платье? Пурпурно-красное или серое с серебром. Но, дитя мое, зачем вообще платье? “Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать!” “Дитя мое. Будем, как Солнце!”

Внимательно смотрят с небес голубые звезды, мерцая нежно и сочувственно; бархатный покров ночи окутывает сцену, достойную кисти Сомова.

Описанное – в основном плод художественной фантазии Голлербаха. О том, что Гумилев – “монархист, однако желает, чтобы правил не император, а императрица”, автор “Города муз” слышал, судя по его собственным воспоминаниям, в послереволюционное время, и не от самого Гумилева, а от общих знакомых. Что же до всего остального… Судя по приведенной в предыдущей главе дарственной надписи Марианне Поляковой, стихи Бальмонта входили в ритуал ухаживания гимназиста Гумилева за царскосельскими барышнями – по большей части совсем не декадентками. Единственный шанс семнадцатилетнего косоглазого кавалера заключался в том, чтобы ошеломить своей необычностью.

В числе знакомых, заведшихся у юного Гумилева после возвращения в Царское Село, была 15-летняя Валерия Сергеевна Тюльпанова (впоследствии по мужу Срезневская). Братья Гумилевы брали уроки музыки у Елизаветы Михайловны Баженовой. Трудно сказать, что дали эти занятия Николаю – лишенному музыкального слуха и до конца жизни глубоко к музыке равнодушному – и на каком инструменте он пробовал играть. Тюльпанова также занималась у Баженовой; Дмитрий Гумилев чем-то Баженовой полюбился, и она познакомила его с Валерией, введя в дом Тюльпановых. Чуть позже с ней познакомился Николай. Срезневская дальше упоминает, что “знала его (Гумилева. – В. Ш.) с десятилетнего возраста”. Возможно, занятия у Баженовой происходили еще до первого отъезда из Царского Села (1895) или по крайней мере до отъезда из Петербурга (1900)?

Гостиный двор в Царском Селе. Открытка, 1900-е

Едва ли об этом стоило бы рассказывать, если бы 24 декабря 1903 года, в сочельник, в солнечный день братья Гумилевы, гуляя у царскосельского гостиного двора, не встретили Тюльпанову, покупающую елочные украшения – в обществе ее брата Сережи и незнакомой юной девушки. Тюльпанова представила братьям свою подругу и соседку – Аню Горенко. “Мы пошли дальше уже вместе, – вспоминает Срезневская, – я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, а я тем менее…”

Вероятно, это трюизм, но самые значительные события жизни часто происходят буднично и незаметно. В данном случае к тому же герою – семнадцать лет, а героине – четырнадцать. Тем не менее личность ее уже во многом сформировалась.

Вот как описывает ее Срезневская:

Аня писала стихи, очень много читала дозволенных и недозволенных книг… Она… стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой развивающейся девушки, с черными, очень длинными и густыми волосами, прямыми как водоросли… с несколько безжизненной бледностью определенно вычерченного лица, с глубокими, большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне темных волос и темных бровей и ресниц. Она была неутомимой наядой в воде, неутомимой скиталицей-пешеходом, лазала как кошка и плавала как рыба. Почему-то ее считали “лунатичкой”, и она не очень импонировала благонамеренным обитательницам затхлого и очень дурно и грубо воспитанного Царского Села.

Анна Горенко, 1900-е

Сравним ее описание Гумилева:

…В этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри… Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом – я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности… Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая “р” и “л”, что придавало его говору совсем не уродливое своеобразие…

К сожалению, у нас нет точной антропометрической характеристики Гумилева. Если все свидетельства подчеркивают его “худобу” и “узкоплечесть” – не только в юношеские годы, но и позднее, когда многие люди раздаются вширь, то относительно роста есть расхождения. По одним свидетельствам, он был очень высок, по другим – среднего роста. Групповые фотографии подтверждают скорее вторую оценку. Надо учитывать, что средний рост мужчин тогда был пониже, чем сейчас: примерно 165–170 сантиметров. Предположим, Гумилев был несколько выше – сантиметров 175.

Авантюрная жилка, которую Гумилев позднее сознательно будет в себе культивировать, конечно же проявлялась и в юности. Гумилев бывал в доме смотрителя 2-го Царскосельского округа уделов Вульфиуса, общался с его многочисленными детьми, читал свои стихи. Вульфиусы тоже бывали у Гумилевых. Зимой 1903/04 года Николай страстно увлекся игрой в винт. Его постоянным партнером был Курт Вульфиус, тоже великовозрастный гимназист-второгодник (потом сдал экстерном, окончил университет и стал врачом-гомеопатом). Однажды за игрой они поспорили, и, как пишет брат Вульфиуса Анатолий,

решена была дуэль на шпагах. Дуэльных шпаг не оказалось, и решено было воспользоваться учебными рапирами, но т. к. последние были снабжены предохранительными пластинами на концах, то наши герои не задумываясь вышли на улицу и стали стачивать о камни металлические кружочки. Дуэль была назначена в Вырице – дачном месте в нескольких шагах езды от Царского Села по Виндавской ж. д. За пять минут до отхода поезда на дачу прибежал брат Гумилева Дмитрий, тогда гимназист 8-го класса.

– Директор требует вас обоих немедленно к себе, – крикнул он.

Оказывается, один из секундантов, студент Л., счел благоразумным предупредить брата Дмитрия, чтобы таким образом задержать секундантов.

Дуэль не состоялась, и долго в Царском смеялись, вспоминая рапиры[30].

Другому однокласснику (не Згоржельскому ли?) он пытался помочь в умыкании некой девицы-гимназистки, дочери школьного инспектора из Рязани. Гумилев уговаривал свою сестру “приютить беглецов” в ее комнате недели на две.

Все эти мелкие приключения могли покорить сердце многих барышень, но, конечно, не Ани Горенко. Разговорами о Бальмонте прельстить ее также было трудно: к пятнадцати годам она прочитала французских символистов в оригинале.

В первые месяцы встречи происходили на улице и как бы случайно: Гумилев подкарауливал Анну, прогуливающуюся с Тюльпановой. Девочки явно тяготились его обществом и, чтобы досадить ему, декламировали вслух стихи на неизвестном и ненавистном ему немецком языке.

Весной 1904 года Гумилев на концерте в Павловске (одном из знаменитых концертов на вокзале, воспетых впоследствии Мандельштамом) познакомился и подружился с братом Анны. Срезневская полагала, что сделал он это, исключительно чтобы получить доступ в дом своей возлюбленной. Но Андрей Андреевич Горенко (1886–1920), латинист, блестяще образованный юноша, хорошо знавший и понимавший поэзию – от античной до модернистской, был одним из немногих царскоселов, с которыми Гумилев мог говорить на одном языке. Андрей Горенко, кстати, должен был стать его секундантом на дуэли с Вульфиусом.

Андрей Горенко, 1900-е

На Пасху 1904 года Гумилевы давали бал, на который была приглашена и Аня Горенко – вероятно, вместе с родителями и братом. Примерно в это же время сам Гумилев начинает бывать в доме Шухардиной на Широкой улице, на углу Безымянного переулка. Квартиру внизу занимали Тюльпановы, верхний этаж – Горенко. Место – в двух шагах от вокзала; это было важно: отцы обеих девочек каждый день ездили на службу в Петербург. При доме был большой сад – забор его тянулся вдоль переулка, параллельно железнодорожной линии; на другой стороне переулка находилось здание Уездной земской управы, а дальше – провиантский магазин; чуть левее, в конце Оранжерейной улицы, располагалась бойня, а там уж Царское Село кончалось. Сейчас переулка нет: его место занимает большая вокзальная площадь. Старый вокзал, построенный при Николае II, сгорел в войну – на его месте выстроен новый, образец “сталинского ампира”.

Ахматова считала, что знаменитые строки Гумилева:

А в переулке забор дощатый,

Дом в три окна и серый газон… —

относятся именно к дому Шухардиной. И конечно, именно он описывается в строках самой Ахматовой (“Царскосельская ода”, 1961):

Здесь не древние клады,

А дощатый забор,

Интендантские склады

И извозчичий двор.

Эти деревянные привокзальные улочки, такие, казалось, далекие от находящихся по соседству парадных царскосельских парков и великокняжеских особняков, не случайно ассоциировались в сознании Ахматовой не то с глубинными, древними, среднерусскими “Темником и Шуей”, не то с Витебском Шагала.

Дом деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом… В полуподвале мелкая лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом такого рода заведений. С другой стороны (тоже на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске – сапог и надпись: “Сапожник Б. Неволин”. Летом в низком открытом окне был виден сам Б. Неволин за работой. Он в зеленом переднике, с мертвенно-бледным, отекшим лицом пьяницы… Все это могло быть превосходным кадром современной кинокартины (Ахматова, “Pro domo sua”).

Гумилев сюда был вхож прежде всего как приятель Андрея Горенко. “Я была в таком возрасте, – вспоминала в разговоре с Лукницким Анна Андреевна, – что не могла иметь собственных знакомых – так считалось”. Горенко-отец, Андрей Антонович, крепкий жизнелюбивый моряк, не слишком привечал юного “декадента”. Дочь он воспитывал очень строго и не пускал ее даже на каток (работавший по пятницам) и на “журфиксы” (на деле “скромные студенческие вечеринки: пили чай с пряниками, болтали”) к старшей сестре Инне и ее мужу филологу Сергею Штейну. Тем не менее Анна бывала и там и там – мать отпускала ее, когда отца не было дома. Штейн оставался ее другом и конфидентом и после того, как Инна, совсем юной, умерла. В начале 1905-го Валентин Анненский (Кривич) женился на сестре Штейна, и с этого времени вечеринки проходили в его квартире – в здании гимназии. Тот же “чай с пряниками” у Анненских подавал лакей в белых перчатках. Сын жил рядом с отцом, но отдельно от него, и едва ли Иннокентий Федорович удостаивал “журфиксы” своим посещением. (Известна лишь его фраза в связи с женитьбой Сергея Штейна на старшей из сестер Горенко: “Я бы выбрал младшую”.) Так или иначе, цепочка, отделявшая нерадивого гимназиста от директора, становилась все короче.

Впрочем, в тот момент Гумилева, вероятно, больше заботили отношения с Анной Горенко. По Лукницкому, они (кроме домов Штейнов и Анненских) ходили на гастрольные выступления Айседоры Дункан, участвовали в неком любительском спектакле в клубе на Широкой улице и даже в спиритических сеансах у Бернса Мейера. Спиритизм был в большой моде еще с 1880-х годов – когда Толстой высмеял его в “Плодах просвещения”. Эта “прикладная магия” комфортно соединяла позитивистский дух второй половины XIX века и тягу к неведомому, характерную для новой эпохи. “Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут применение в технике, подобно пару и электричеству”, – говорил Брюсов юному Ходасевичу. Трудно сказать, что имелось в виду: не повозки же, запряженные духами? Редактор “Весов” не только сам был завсегдатаем медиумических сеансов, но и писал страстные статьи в защиту спиритической практики в журнале “Ребус”. В бормотании медиумов он склонен был слышать “разумные духовные сообщения из иной области бытия”.

Как указывает Р. Д. Тименчик[31], Гумилев попросил Дешевова расписать стены его комнаты видами “подводного царства”. Анна была изображена в виде русалки – должно быть, не очень удачно: очевидец (Лев Аренс) принял ее за “водяного”.

Один эпизод отношений Анны Горенко и Гумилева, относящийся к той поре, зафиксирован в мемуарах поэта Всеволода Рождественского, сына царскосельского священника (и законоучителя в мужской гимназии) и брата Платона Рождественского, одноклассника Гумилева. Обо всем, относящемся к юности Гумилева, Рождественский (родившийся, как и Голлербах, в 1895 году) говорит понаслышке и с неточностями в деталях. Тем не менее в данном случае он ссылается на свою старшую сестру – и то, что он рассказывает, похоже на правду.

Был день рождения Ани, в доме собрались ее юные приятельницы и приятели – и все с подарками и цветами. Несколько запоздав… явился расфранченный Коля с таким же пышным букетом. Мать Ани, Инна Эразмовна… сказала не без иронии: “Ну вот и Коля, и уже седьмой букет у нас на столе. Ставьте его сюда в дополнение к остальным!” Коля обидчиво вспыхнул, но, не сказав ни слова, присоединил свой букет к уже стоявшим. Некоторое время он сидел молча, а потом вдруг исчез… Через полчаса Коля появляется с таким же пышным букетом. “Как мило, Коля, с Вашей стороны осчастливить нас и восьмым букетом!” – рассмеялась И. Э. “Простите, – холодно отчеканил Коля, – это – не восьмой букет, это – цветы императрицы!” Оказывается, он перелез через дворцовую решетку “Собственного сада” и опустошил значительную часть клумбы под самыми окнами флигеля Вдовствующей.

Обстоятельство, заставляющее все же усомниться в этом эпизоде (сам Рождественский подчеркивает его легендарность), – топографическое. “Собственный садик” (огороженная и закрытая для посещения часть Екатерининского парка) находился от дома Шухардиной на расстоянии по меньшей мере получаса хода в одну сторону. Тем не менее символическая нагрузка этой, пусть апокрифической, истории огромна.

Ахматова в Царскосельском парке, на скамейке, где Гумилев весной 1904 года объяснился ей в любви. Фотография П. Н. Лукницкого, 1925 год

Гумилев хотел быть подданным императрицы (об этом пишет не только Голлербах); непосредственно за строками про “забор дощатый” идут такие:

Как ты стонала в своей светлице!

Я же с напудренною косой

Шел представляться Императрице…

Мы еще не раз вернемся к этим словам и к загадочной Машеньке, “стонавшей в светлице”, – слишком много противоречивых трактовок и слишком много легенд связано с этими двумя строфами “Заблудившегося трамвая”. Пока же вспомним две важных детали. Первая: в 1907 году на даче Шмидта Гумилев, увидев распухшее от свинки лицо Анны Горенко, сказал ей, что она “похожа на Екатерину II”. Вторая: один из итальянских журналистов, описывающий вручение Ахматовой в 1964 году (шестьдесят лет спустя!) премии “Этна Таормина”, заметил, что “понял, почему в России время от времени царствовали не императоры, а императрицы”. Царственность престарелой Анны Андреевны – общее место ахматоведения. Пишущий стихи 18-летний юноша принес “цветы из сада императрицы” 15-летней дочери морского чиновника – и она спустя годы стала некоронованной императрицей русской поэзии.

Весной 1904 года Гумилев впервые объяснился Анне Горенко в любви – под неким деревом в Екатерининском парке. В 1905 году он впервые сделал ей предложение и получил отказ. Это стало причиной их первого долгого (на два года) разрыва. В любом случае Анна Горенко Царское Село покинула. Летом того же года Горенко-отец был уволен со службы в Адмиралтействе и под предлогом отсутствия средств отправил жену и детей в Киев, сам же связал свою жизнь с вдовой адмирала Страннолюбского. Гумилев, вероятно, не мог знать подробностей этой истории, не знал он про разыгравшийся тогда же страстный и драматический роман Анны с Владимиром Голенищевым-Кутузовым, студентом-правоведом.

Встреча, произошедшая 24 декабря 1903 года, очень многое определяла в жизни Гумилева до самого конца. Была то проходящая через всю жизнь любовь к женщине или просто зачарованность очень талантливой, сильной и властной (при видимом смирении) человеческой личностью – трудно сказать. Гумилеву с раннего детства приходилось нечто о себе доказывать – себе и другим. Теперь появился постоянный объект. Беда в том, что Ахматова, кажется, меньше всего нуждалась в тех доказательствах мужественности, доблести и независимости, которые Гумилев предоставлял ей.

В разговоре с Одоевцевой он определил свой внутренний возраст как “тринадцать лет”, а возраст Ахматовой как “пятнадцать, переходящие в тридцать”. Пятнадцатый год шел ей в год их первой встречи, тридцатый – в год окончательного расставания. Она была всегда немного старше его – физически будучи на три года младше. “Мальчик, на полгода меня моложе”, несчастно влюбленный в лирическую героиню ахматовской поэмы “У самого моря”, – узнал ли в нем Гумилев себя? В 1921 году – вскоре после смерти Гумилева – Ахматова как будто посвятила поэму его памяти: вписала посвящение в один из экземпляров “Подорожника”. Не случайно самоопределение ее героини – “Я была сильной, злой и веселой” – буквально воспроизведено в знаменитом программном стихотворении из “Огненного столпа”: “Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей…” Сам Гумилев заставил себя быть сильным – но он не был особенно веселым, и уж конечно у него никогда не получалось быть злым.

30

Тименчик Р. Забытые воспоминания о Гумилеве // Даугава. 1993. № 5.

31

Тименчик Р.Д. Гумилев // Родник. 1988. № 10. С. 21–22.