Читать книгу LTI - Victor Klemperer - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

[62]VIII Zehn Jahre Faschismus

ОглавлениеEinladung des italienischen Konsulats in Dresden für Sonntagvormittag, den 23. Oktober 1932, zur Vorführung des Films – film sonoro ausdrücklich, denn noch gibt es auch den stummen – »Zehn Jahre Faschismus«.

(Hierbei ist in Parenthese zu bemerken, daß man Faschismus schon mit sch statt sc schreibt, daß das Wort also schon eingebürgert ist. Aber vierzehn Jahre später frage ich als Staatskommissar den Abiturienten eines humanistischen Gymnasiums nach der Bedeutung des Wortes, und er antwortet mir ohne Zögern: »das kommt von fax, die Fackel, her.« Er ist nicht unintelligent, er ist bestimmt Pimpf und Hitlerjunge gewesen, er ist bestimmt Markensammler und kennt das Liktorenbündel auf den italienischen Marken der Mussolinizeit, zudem kennt er es natürlich aus der Lateinlektüre vieler Jahre, und trotzdem weiß er nicht, was das Wort Faschismus bedeutet. Mitschüler verbessern ihn: »Von fascis.« Aber wie viele andere werden über die Grundbedeutung des Wortes und Begriffes im unklaren sein, wenn ein nazistisch erzogener Gymnasiast nicht darum weiß? … Immer und von überall her dringt der gleiche Zweifel auf mich ein: was läßt sich mit Sicherheit aussagen über Wissen und Denken, über den Geistes- und Seelenzustand eines Volkes?)

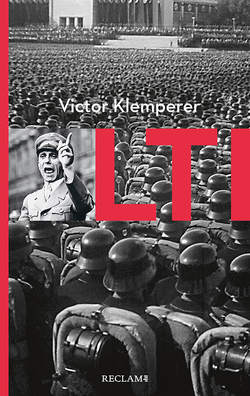

Zum erstenmal höre und sehe ich den Duce reden. Der Film ist eine große Kunstleistung. Mussolini spricht vom Balkon des Schlosses in Neapel herunter auf die Menge ein; Aufnahmen der Masse und Großaufnahmen des Redners, Worte Mussolinis und Antworttöne der Angesprochenen wechseln miteinander. Man sieht, wie sich der Duce zu jedem Satz buchstäblich aufpumpt, wie er immer wieder, dazwischen absinkend, den Gesichts- und Körperausdruck höchster Energie und Anspannung herstellt, man hört den leidenschaftlich predigenden, ritualen, kirchlichen Tonfall, in dem er immer nur kurze Sätze herausschleudert, wie Bruchstücke [63]einer Liturgie, auf die jeder ohne gedankliche Anstrengung gefühlsmäßig reagiert, auch wenn er nicht, ja gerade wenn er nicht den Sinn versteht. Riesenhaft der Mund. Gelegentliche typisch italienische Fingerbewegungen. Und Geheul aus der Masse, Zwischenrufe der Begeisterung, oder, bei Nennung eines Gegners, gellende Pfiffe. Dazu immer wieder die Haltung des Faschistengrußes, der vorgereckte Arm.

All das haben wir seitdem so abertausendmal gesehen und gehört, mit so geringen Variationen nur immer wiederholt, als Aufnahme vom Nürnberger Parteitag oder aus dem Berliner Lustgarten oder vor der Münchener Feldherrnhalle usw. usw., daß uns der Mussolinifilm eine sehr alltägliche und nicht im geringsten außergewöhnliche Leistung zu sein scheint. Aber so wie der Titel Führer nur eine Verdeutschung von Duce ist, und das Braunhemd nur eine Variation des italienischen Schwarzhemds, und der Deutsche Gruß nur eine Nachahmung des Faschistengrußes, so ist die gesamte Filmaufnahme solcher Szenen als Propagandamittel, so ist die Szene selber, die Führerrede vor dem versammelten Volk, in Deutschland dem italienischen Vorbild nachgeformt worden. In beiden Fällen handelt es sich darum, den führenden Mann in unmittelbaren Kontakt mit dem Volk selber, dem ganzen Volk und nicht nur seinen Vertretern, zu bringen.

Verfolgt man diesen Gedanken zurück, so stößt man unweigerlich auf Rousseau, insbesondere auf seinen Contrat social. Indem Rousseau als Genfer Bürger schreibt, also die Verhältnisse eines Stadtstaates vor Augen hat, ist es seiner Phantasie fast etwas zwangsläufig Selbstverständliches, der Politik antike Form zu geben, sie in städtischen Grenzen zu halten – Politik ist ja die Kunst, eine Polis, eine Stadt, zu leiten. Bei Rousseau ist der Staatsmann der Redner zum Volk, dem auf dem Markt versammelten, bei Rousseau bedeuten sportliche und künstlerische Veranstaltungen, an denen die Volksgemeinschaft teilnimmt, politische Institutionen und Werbemittel. Es war die große Idee Sowjetrußlands, durch Anwendung der neuen technischen Erfindungen, durch Film und Radio die raumbegrenzte Methode der Alten und Rousseaus ins [64]Unbegrenzte auszudehnen, den führenden Staatsmann sich wirklich und persönlich »an alle« wenden zu lassen, auch wenn diese »Alle« nach Millionen zählten, auch wenn Tausende von Kilometern zwischen ihren einzelnen Gruppen lagen. Damit wurde der Rede unter den Mitteln und Pflichten des Staatsmannes die Wichtigkeit zurückgegeben, die sie in Athen besessen hatte, ja eine erhöhte Wichtigkeit, weil ja nun eben an die Stelle Athens ein ganzes Land und mehr als nur ein Land trat.

Aber nicht nur wichtiger als vordem war die Rede jetzt geworden, sondern mit Notwendigkeit auch ihrem Wesen nach etwas anderes als zuvor. Indem sie sich an alle wandte und nicht mehr an ausgewählte Volksvertreter, mußte sie sich auch allen verständlich machen und somit volkstümlicher werden. Volkstümlich ist das Konkrete; je sinnlicher eine Rede ist, je weniger sie sich an den Intellekt wendet, um so volkstümlicher ist sie. Von der Volkstümlichkeit zur Demagogie oder Volksverführung überschreitet sie die Grenze, sobald sie von der Entlastung des Intellekts zu seiner gewollten Ausschaltung und Betäubung übergeht.

In gewissem Sinn kann man den festlich geschmückten Markt oder die mit Bannern und Spruchbändern hergerichtete Halle oder Arena, in der zur Menge gesprochen wird, als einen Bestandteil der Rede selber, als ihren Körper ansehen; die Rede ist in solchem Rahmen inkrustiert und inszeniert, sie ist ein Gesamtkunstwerk, das sich gleichzeitig an Ohr und Augen wendet, und doppelt an das Ohr, denn das Brausen der Menge, ihr Applaus, ihr Ablehnen wirkt auf den Einzelhörer gleich stark, mindestens gleich stark wie die Rede an sich. Wiederum ist auch die Tonart der Rede selber fraglos beeinflußt, fraglos sinnlicher gefärbt durch solche Inszenierung. Der Tonfilm überträgt dies Gesamtkunstwerk in seiner Ganzheit; das Radio ersetzt das dem Auge gebotene Schauspiel durch Ansage, die dem antiken Botenbericht entspricht, gibt aber die aufreizende auditive Doppelwirkung, das spontane Responsorium der Masse, getreu wieder. (»Spontan« gehört zu den Lieblingsfremdwörtern der LTI, und davon wird noch zu reden sein.)

[65]Das Deutsche bildet zu Rede und reden nur das eine Adjektiv rednerisch, und dies Adjektiv hat keinen sehr guten Klang, eine rednerische Leistung steht immer einigermaßen im Verdacht der Schaumschlägerei. Man könnte hier fast von einem dem deutschen Volkscharakter eingeborenen Mißtrauen gegen den Redner sprechen.

Die Romanen dagegen, denen solches Mißtrauen fernliegt, und die den Redner schätzen, unterscheiden scharf zwischen dem Oratorischen und dem Rhetorischen. Orator ist ihnen der ehrliche Mann, der durch sein Wort zu überzeugen sucht, der sich, redlich um Klarheit bemüht, an beides, an Herz und Vernunft seiner Hörer wendet. Oratorisch ist ein Lob, das die Franzosen großen Klassikern der Kanzel und des Theaters, einem Bossuet, einem Corneille schenken. Solche großen Oratoren sind auch der deutschen Sprache gegeben, so Luther und Schiller. Für das anrüchig Rednerische hat man im Westen den Sonderausdruck rhetorisch; der Rhetor – das geht auf die Sophistik der Griechen und auf ihre Verfallszeit zurück – ist der Sprüchemacher, der Umnebler des Verstandes.

Gehörte Mussolini zu den Oratoren oder den Rhetoren seines Volkes? Sicherlich hat er dem Rhetor näher gestanden als dem Orator, und im Lauf seiner unseligen Entwicklung ist er schließlich dem Rhetorischen ganz und gar verfallen. Aber manches, was dem deutschen Ohr bei ihm rednerisch klingt, ist es nicht eigentlich, weil es sich kaum über das hinaushebt, was dem Italienischen an Redefärbung der Sprache durchaus natürlich ist. Popolo di Napoli! Volk von Neapel! hieß die Anrede bei jener Jubiläumsfeier. Dem deutschen Hörer klingt das etwas bombastisch antikisierend. Aber mir fiel der Reklamezettel ein, den mir kurz vor dem ersten Weltkrieg ein Verteiler in Scanno in die Hand drückte. Scanno ist ein kleines Städtchen in den Abruzzen, und die Abruzzensen sind stolz auf ihre physische Kraft und Kühnheit. Ein neueröffnetes Warenhaus pries sich dort an, und die Anrede lautete: Forte e gentile Popolazione di Scanno! Starke und edle Bevölkerung! Wie einfach nahm sich hiergegen Mussolinis »Volk von Neapel!« aus.

Vier Monate nach Mussolini hörte ich zum erstenmal Hitlers Stimme. (Ich habe ihn nie gesehen, nie unmittelbar sprechen hören, [66]das war ja Juden verboten; im Anfang trat er mir manchmal im Tonfilm entgegen, später, als mir das Kino verboten war und ebenso der Besitz eines Radioapparates, hörte ich seine Reden oder Bruchstücke daraus aus Straßenlautsprechern und in der Fabrik.) Am 30. Januar 1933 war er Kanzler geworden, am 5. März sollte die Wahl stattfinden, die ihn bestätigte und ihm den willigen Reichstag schuf. Die Vorbereitungen für die Wahl, zu denen – auch ein Stück LTI! – der Reichstagsbrand gehörte, waren im größten Maßstab durchgeführt, Zweifel an seinem Erfolg konnten dem Mann unmöglich kommen; von Königsberg aus sprach er im Gefühl des sichersten Triumphes. Der Rahmenvergleich mit Mussolinis Neapeler Rede war für mich gegeben trotz der Unsichtbarkeit und Entferntheit des Führers. Denn vor der angestrahlten Hotelfront am Dresdener Hauptbahnhof, von der aus ein Lautsprecher die Rede übermittelte, drängte sich eine leidenschaftliche Menschenmenge, auf den Balkons standen SA-Leute mit großen Hakenkreuzfahnen, und vom Bismarckplatz her näherte sich ein Fackelzug. Von der Rede selbst vernahm ich nur Bruchstücke, eigentlich mehr Klänge als Sätze. Und doch hatte ich damals schon genau den gleichen Eindruck, der sich mir bis zuletzt immer wiederholt hat. Welch ein Unterschied dem Vorbild Mussolini gegenüber!

Der Duce, so sehr man die körperliche Anstrengung spürte, mit der er Energien in seine Sätze preßte, mit der er Beherrschung der Menge zu seinen Füßen anstrebte, der Duce schwamm doch immer im klingenden Strom seiner Muttersprache, überließ sich ihr bei allem Herrschaftsanspruch, war, auch wo er vom Oratorischen zum Rhetorischen abglitt, Redner ohne Verzerrtheit, ohne Krampf. Hitler dagegen, er mochte salbungsvoll oder höhnisch daherkommen – die beiden Tonarten, zwischen denen er immer zu wechseln liebte –, Hitler sprach, vielmehr schrie immer krampfhaft. Man kann auch in stärkster Erregung eine gewisse Würde und innere Ruhe bewahren, eine Selbstgewißheit, ein Gefühl der Einigkeit mit sich und seiner Gemeinde. Das hat Hitler, dem bewußten, dem ausschließlichen, dem prinzipiellen Rhetor, von Anfang an gefehlt. Selbst im Triumph war er ungewiß, überbrüllte er [67]Gegner und gegnerische Ideen. Nie war Gleichmut, nie Musikalität in seiner Stimme, in der Rhythmik seiner Sätze, immer nur ein rohes Aufpeitschen der anderen und seiner selbst. Die Entwicklung, die er durchgemacht hat, ging nur, besonders in den Kriegsjahren, vom Hetzer zum Gehetzten, vom krampfhaften Eifern über Wut und ohnmächtige Wut zur Verzweiflung. Nie habe ich von mir aus verstanden, wie er mit seiner unmelodischen und überschrieenen Stimme, mit seinen grob, oft undeutsch gefügten Sätzen, mit der offenkundigen, dem deutschen Sprachcharakter völlig konträren Rhetorik seiner Reden die Masse gewinnen und auf entsetzlich lange Dauer fesseln und in Unterjochung halten konnte. Denn man schreibe noch so vieles aufs Konto des Weiterwirkens einer einmal vorhandenen Suggestion, und noch so vieles auf das Wirken skrupelloser Tyrannei und zitternder Angst – (»Eh ick mir hängen lasse, jloob ick an den Sieg«, war ein später Berliner Witz) –, so bleibt doch die ungeheure Tatsache, daß sich die Suggestion bilden und bei Millionen durch alle Schrecken bis zum letzten Augenblick andauern konnte.

Weihnachten 1944, als die letzte deutsche Westoffensive schon gescheitert war, als am Ausgang des Krieges nicht der geringste Zweifel mehr herrschen konnte, als mir auf dem Weg zur Fabrik und nach Hause immer wieder entgegenkommende Arbeiter zuflüsterten, und manchmal gar nicht sehr leise flüsterten: »Kopf hoch, Kamerad! Es dauert nicht mehr lange …«, sprach ich mit einem Schicksalsgefährten über die mutmaßliche Stimmung im Lande. Es war ein Münchener Kaufmann, dem Wesen nach viel mehr Münchener als Jude, ein überlegender, skeptischer, ganz unromantischer Mensch. Ich erzählte von den häufigen Trostworten, denen ich begegnete. Er sagte, ihm gehe es genau so, aber darauf gebe er gar nichts. Die Menge schwöre nach wie vor auf den Führer. »Und wenn bei uns auch ein paar Prozent gegen ihn sein mögen: lassen Sie ihn hier eine einzige Rede halten, und alle gehören ihm wieder, alle! Ich habe ihn im Anfang, als ihn in Norddeutschland überhaupt noch niemand kannte, wiederholt in München sprechen hören. Niemand hat ihm widerstanden. Ich auch nicht. Man [68]kann ihm nicht widerstehen.« Ich fragte Stühler, worin denn diese Unwiderstehlichkeit wurzele. – »Das weiß ich nicht, aber man kann ihm nicht widerstehen«, war die sofortige und verbohrte Antwort.

Und im April 1945, als für den Blindesten alles zu Ende war, als in dem bayrischen Dorf, in das wir geflohen waren, alles dem Führer fluchte, als die Kette der flüchtenden Soldaten nicht mehr abriß, da fand sich unter diesen Kriegsmüden und Enttäuschten und Verbitterten doch immer noch der eine und andere, der mit starren Augen und gläubigen Lippen versicherte, am 20. April, am Geburtstag des Führers, werde »die Wende«, werde die siegreiche deutsche Offensive kommen: der Führer habe es gesagt, und der Führer lüge nicht, ihm müsse man mehr glauben als allen Vernunftgründen.

Wo liegt die Erklärung für dieses Wunder, das sich auf keine Weise abstreiten läßt? Es gibt eine verbreitete psychiatrische Begründung, der ich durchaus zustimme und die ich nur ergänzen möchte durch eine philologische.

An jenem Abend der Königsberger Führerrede sagte mir ein Kollege, der Hitler wiederholt gesehen und gehört hatte, er sei davon überzeugt, daß der Mann in religiösem Irrsinn enden werde. Auch ich glaube, daß er sich wirklich für einen neuen deutschen Heiland zu halten bestrebt war, daß in ihm die Überspannung des Cäsarenwahns in ständigem Zwist mit Wahnideen des Verfolgtseins lag, wobei beide Krankheitszustände sich wechselseitig steigerten, und daß eben von solcher Krankheit her die Infektion auf den vom ersten Weltkrieg geschwächten und seelisch zerrütteten deutschen Volkskörper übergriff.

Doch weiter glaube ich unter dem Gesichtspunkt des Philologen, daß Hitlers schamlos offene Rhetorik gerade deshalb so ungeheure Wirkung tun mußte, weil sie mit der Virulenz einer erstmalig auftretenden Seuche auf eine bisher von ihr verschonte Sprache eindrang, weil sie im Kern so undeutsch war wie der den Faschisten nachgeahmte Gruß, wie die dem Faschismus nachgeahmte Uniform – das Schwarzhemd durch ein Braunhemd zu ersetzen, [69]ist keine sehr originelle Erfindung –, wie der gesamte dekorative Schmuck der Massenveranstaltungen.

Aber soviel auch der Nationalsozialismus von den ihm vorangegangenen zehn Jahren Faschismus gelernt hat, so vieles an ihm Infektion durch fremde Bakterien ist: im letzten war oder wurde er doch eine spezifisch deutsche Krankheit, eine wuchernde Entartung deutschen Fleisches, und durch Rückvergiftung von Deutschland her ist der an sich gewiß verbrecherische, aber doch nicht ganz so bestialische Faschismus gleichzeitig mit dem Nazismus zugrunde gegangen.