Читать книгу LTI - Victor Klemperer - Страница 22

На сайте Литреса книга снята с продажи.

[100]XIV Kohlenklau

ОглавлениеIm Frühjahr 1943 schickte mich das Arbeitsamt als ungelernten Hilfsarbeiter in die Tee- und Heilbäderfabrik Willy Schlüter, die durch Heeresaufträge zu großem Umfang angeschwollen war. Erst wurde ich als Packer beschäftigt, der den fertigen Tee in Kartons zu füllen hatte – eine äußerst eintönige, aber körperlich ganz leichte Arbeit; sie wurde denn auch bald den Frauen allein überlassen, und ich kam in die eigentlichen Fabrikationsräume, zu den Mischtrommeln und den Schneidemaschinen; strömte gerade viel neuer Rohstoff heran, so mußte die Judengruppe auch beim Abladen und Einlagern helfen. Mit dem Schlütertee – mit wohl allen Ersatztees damals – verhielt es sich wie mit irgendeinem Regiment: nur der Name blieb sich dauernd gleich, während der Inhalt ständig wechselte; man stopfte hinein, was sich gerade auftreiben ließ.

An einem Nachmittag im Mai stand ich in dem hohen und luftigen Keller, der sich als einheitlicher Raum unter einem ganzen Gebäudeflügel hinzog. Bis auf wenige Nischen und schmale Durchlässe war diese bedeutende Lagerhalle schon hoch angefüllt, und nur dicht unter der Decke blieb noch ein wenig Platz. Große pralle Säcke voll Weißdorn, voll Lindenblüte, Erika, Pfefferminz, Bohnenkraut türmten sich übereinander, und immer neue, vom Hof her durch das Fenster auf die Schrägbahn geworfen, glitten herunter und stauten sich schneller, als sie an ihre Plätze geschleppt werden konnten. Ich half beim Auseinanderzerren und Sortieren der übereinandergekugelten Säcke und bewunderte die Träger, die mit der plumpen und schweren Last auf dem Rücken den schwierigen Kletterweg zu den noch freien Lagerstellen unternahmen. Neben mir lachte eine Kontoristin, die eben mit einem Auftrag heruntergekommen war: »Kohlenklau ist wieder großartig, er könnte in jedem Zirkus auftreten.« Ich fragte einen Kameraden, wen sie meine, und bekam die etwas mitleidig herablassende Antwort, das müsse doch jeder wissen, der nicht blind und taub sei: »den Otto [101]natürlich, den Hausdiener, den nennen sie alle so«. Ich sah mir den mit einem Kinnruck Bezeichneten an, wie er auf einem buckligen Grat des Säckegebirges, gebückt aber fast laufend, vorwärtsschritt, wie er mit Raupenbewegungen des Rückens, der Schultern, des Kopfes den Sack über sich hinaus in eine Lücke der an die Wand gebauten Nachbarreihe brachte, um ihn dann mit weit ausgestreckten Armen ganz einzuschieben. In dieser Stellung hatte er etwas Gorillaartiges, etwas halb Märchenhaftes an sich: die Arme waren Affenarme, der breite Oberkörper saß auf zu kurzen dicken Schenkeln, die Beine bildeten ein O, die Füße in absatzlosen Schuhen klebten breit und wie quallig angeleimt an ihrem unsicheren Boden. Als er sich nun umdrehte, sah ich, daß er ein froschähnliches Gesicht hatte, daß ihm dunkles Haar in die niedrige Stirn und über die kleinen Augen fiel. Wirklich, eine irgendwie ähnliche Gestalt, Haltung und Visage hatte ich schon wiederholt auf Litfaßsäulen und an Mauern gesehen, ohne bisher ernstlich darauf geachtet zu haben.

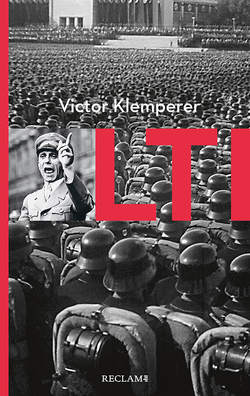

Die Plakate der Nazis sahen sich ja sonst immer gleich. Immer bekam man den gleichen Typ des brutalen und verbissen gestrafften Kämpfers vorgesetzt, mit Fahne oder Flinte oder Schwert, in SA- oder SS- oder Felduniform, oder auch nackt; immer war der Ausdruck der physischen Kraft, des fanatisierten Willens, immer waren Muskeln, Härte und zweifelloses Fehlen alles Denkens die Charakteristika dieser Werbungen für Sport und Krieg und Unterwerfung unter den Führerwillen. »Wir sind die Leibeigenen des Führers!« hatte gleich nach Hitlers Regierungsantritt ein Studienrat vor Dresdener Philologen pathetisch ausgerufen; das Wort schrie mir seitdem aus all den vielen Plakaten und Sondermarken des Dritten Reiches entgegen; und waren Frauen dargestellt, so hatte man es eben mit den nordischen Heldenweibern dieser nordischen Heldenmänner zu tun. Es war wirklich verzeihlich, wenn ich nur noch flüchtig auf Plakate achtete, zumal ich ja, seit ich den Stern trug, immer das Bestreben hatte, so rasch als möglich von der Straße zu kommen, wo ich nie vor Beschimpfungen, nie vor den noch peinlicheren Sympathiekundgebungen sicher war. All diese armselig heroischen Plakate transponierten nur die [102]monotonsten Stellen der monotonen LTI ins Graphische, ohne ihr von sich aus Bereicherung zu schenken. Es gab auch nirgends ein enges Zusammenwachsen, ein gegenseitiges Sichheben zwischen graphischer Darstellung und Umschrift dieser zu Dutzenden auftretenden Zeichnungen. »Führer, befiehl, wir folgen!«, oder: »Mit unsern Fahnen ist der Sieg!« prägte sich auch als bloßes Spruchband, als Phrase an sich ein, und es war mir kein Fall bekannt, wo ein Spruch oder Wort und eine Graphik derart zusammengehörten, daß sie sich wechselseitig evozierten. Ich hatte auch noch nie beobachtet, daß eine Plakatgestalt des Dritten Reiches so ins Leben übergriff, wie sich hier der Kohlenklau, Wort und Bild in einem, des Alltags einer ganzen Belegschaft bemächtigte.

Ich sah mir daraufhin dies Plakat genau an: wirklich, es bot Neues, es war ein Stück Märchen, ein Stück Gespensterballade, es wandte sich an die Phantasie. In Versailles gibt es einen Brunnen, der von den Metamorphosen Ovids inspiriert ist: die über den Brunnenrand schlüpfenden Gestalten sind zur Hälfte von der Wirkung der Magie erfaßt, ihre menschliche Gestalt beginnt in tierischer Form zu verschwinden. Ganz so ist Kohlenklau geformt; die Füße sind schon in fast amphibischem Zustand, der Rockzipfel scheint ein Schwanzstummel, und die Haltung des davonschleichenden Diebes nähert sich in ihrer Gebücktheit schon der des Vierfüßlers. Zur Märchenwirkung des Bildes trat die glückliche Namenwahl: burschikos volkstümlich und dem Alltag angehörig durch den »Klau« statt des Diebes, wiederum durch die kühne Substantivbildung (vergleiche den Fürsprech!) und die Alliteration deutlich dem Alltag enthoben und poetisiert. Bild und Wort gruben sich in solcher Zusammengehörigkeit ins Gedächtnis wie Wort und Sonderzeichen der SS.

Man hat nachher noch ein paarmal versucht, auf ähnliche Weise zu wirken, aber man hat die gleiche Wirkung nicht wieder erreicht. Da war für irgendwelche Vergeudung – und es ist bezeichnend, daß ich schon nicht mehr weiß, für welche – das Groschengrab; gute Alliteration, aber das Wort weniger saftig als Kohlenklau und die Zeichnung weniger fesselnd. Und dann gab es ein triefendes [103]Frostgespenst, das verderbendrohend zum Fenster einstieg, aber hier fehlte das einprägsame Wort. Am nächsten dem Kohlenklau ist wohl der schattenhaft unheimlich schleichende Lauscher gekommen, dessen warnende Gestalt monatelang in Zeitungsecken, an Schaufenstern, auf Streichhölzerschachteln zur Vorsicht vor Spionen mahnte. Aber der dazugehörige Spruch »Feind hört mit«, dem deutschen Ohr befremdlich durch den Amerikanismus des fortgelassenen Artikels, war beim Auftauchen des gespenstischen Mannes bereits abgegriffen; man hatte diese Worte schon wiederholt unter allerhand sozusagen novellistischen Bildern gefunden, wo der böse Feind etwa im Caféhaus hinter einer Zeitung hervor auf ein unvorsichtiges Gespräch am Nebentisch spannte.

Kohlenklaus unmittelbare Wirkung spricht aus einigen Kopien und Varianten: es gab nachher einen »Stundenklau«, es gab ein Räumboot, das sich »Minenklau« nannte, es gab im »Reich« ein gegen die sowjetrussische Politik gerichtetes Bild mit der Unterschrift »Polenklau« … Den unveränderten Kohlenklau sah man im Rahmen eines Handspiegels wieder; darunter stand: »Halt dir den Spiegel vors Gesicht: Bist du’s, oder bist du’s nicht?« Und häufig, wenn jemand die Tür eines geheizten Zimmers offen ließ, rief einer: »Kohlenklau kommt!«

Aber viel stärker als dies alles, den Spitznamen des Hausdieners Otto mit einbegriffen, spricht für die besondere Wirkung gerade dieses Plakates unter den übervielen anderen eine kleine Szene, die ich 1944 auf der Straße beobachtete, zu einer Zeit also, als der Kohlenklau nicht mehr zu den neuen und aktuellsten Bildern gehörte. Eine junge Frau kämpfte vergeblich mit ihrem störrischen kleinen Jungen. Der Bengel riß sich immer wieder von ihrer Hand los, blieb heulend stehen, wollte nicht weiter. Da ging ein älterer gesetzter Herr, der das ebenso wie ich mitangesehen hatte, auf den Kleinen zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte mit ruhigem Ernst: »Willst du jetzt, ja oder nein, artig bei deiner Mutter bleiben und ihr nach Hause folgen? Wenn nein, dann bringe ich dich zum Kohlenklau!« Der Junge sah den Herrn einen Augenblick lang entsetzt an. Dann brach er in ein lautes Angstgeheul aus, [104]lief zur Mutter, klammerte sich an ihren Rock und schrie: »Mutti, nach Hause! Mutti, nach Hause!«

Es gibt eine sehr nachdenkliche Geschichte von Anatole France, ich glaube, sie heißt »Gärtner Putois«. Putois wird den Kindern einer Familie als bedrohlich, als schwarzer Mann hingestellt, er prägt sich in dieser Eigenschaft ihrer Phantasie ein, er wird in die Pädagogik der nächsten Generation eingebaut, er wächst sich zum Familiengott, zu einer Gottheit schlechthin aus.

Kohlenklau, aus Bild und Wort entstanden, hätte bei längerem Bestehen des Dritten Reiches alle Chancen gehabt, wie Putois eine mythische Person zu werden.