Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 12

2. Bei den Augustiner-Eremiten

ОглавлениеWelche Gründe Luder bewogen, unter den zahlreichen in Frage kommenden Klöstern das Augustinerkloster auszusuchen,31 ist nicht sicher zu sagen, zumal nach dem oben Ausgeführten Anna und mit ihr die besondere Pflege der Annenfrömmigkeit, insbesondere durch die 1502 gegründete Annenbruderschaft, wohl ausscheiden muss.32 Die Nähe zur Georgenburse dürfte hierbei eine Rolle gespielt haben, aber wichtiger war wohl die Tatsache, dass es sich hier um einen Orden handelte, der sich in der Region, in der Luder lebte, besonderer Beliebtheit und Anerkennung erfreute. Die sächsischen Landesherren hatten ihn nachhaltig gefördert,33 und dies strahlte auch auf das zu Mainz gehörige Erfurt aus. Zudem gehörte das hiesige Kloster zur strengen Observanz. Der Orden der Augustiner-Eremiten, der sich Mitte des 13. Jahrhunderts gebildet hatte, zählte zur Gruppe der Bettelorden, der Mendikanten.34 Im Unterschied zum traditionellen kontemplativen Mönchtum hatte die Bewegung der Bettelorden oder Mendikanten bei Franz von Assisi ein Selbstverständnis entwickelt, das bewusst nicht-mönchisch war, insofern weniger der asketische Rückzug in die Einöde bestimmend war als die Hinwendung zur zumal städtischen Bevölkerung. Ausdrücklich sprach Franz von einer fraternitas, einer Bruderschaft, im Unterschied zu einer Gemeinschaft von Mönchen. Diese Differenzierung, die das heutige Ordensleben und die heutige Forschung wieder stark hervorhebt, war zu Luders Zeiten freilich verwischt. Er selbst bezeichnet sich in seiner Existenz als Mitglied der Augustiner-Eremiten stets als Mönch und beschreibt in der Rückschau den Gang in den Orden – nach den Lehren der seinerzeitigen Theologen – sogar als Weg in die Einöde.35 Diesem Selbstverständnis folgend, werden im Folgenden auch die Begriffe „Mönch“ und „monastisch“ hierfür verwendet.

Die Augustiner-Eremiten teilten das typische Schicksal der Bettelordensbewegung im ausgehenden Mittelalter. Die Befolgung der Regeln wies im Laufe des späten Mittelalters nämlich nicht immer die Strenge auf, die strenger asketisch orientierte Mönche sich wünschten. So kam es zur Bildung von Reformklöstern strenger Observanz, die sich schließlich auch zu eigenen Kongregationen zusammenschlossen und sich so aus der Gruppe der konventualen Klöster herauslösten.36 Diese Bewegung war insbesondere von dem Generalvikar der Reformklöster, Andreas Proles, gefördert worden, dessen Amt – er hatte es seit 1461 inne – 1503, also kurz vor Luders Klostereintritt, an Johannes von Staupitz übergegangen war.

Staupitz sollte für Luders Entwicklung als Beichtvater und älterer Ratgeber in persönlichen und theologischen Fragen noch eine ganz entscheidende Bedeutung gewinnen (s.u. Kapitel III. 2.), zunächst aber trat er in sein Leben als Ordensoberer.37 Staupitz war 1502 von seinem Jugendfreund, dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen, zur Mithilfe beim Aufbau der neuen Landesuniversität nach Wittenberg berufen worden und hatte dort die theologische Professur inne, die später Luder übernehmen sollte, und war in dieser Funktion zum Generalvikar der Augustinerobservanz und damit zum Oberen von 30 Klöstern gewählt worden. In dieser Funktion hatte er von Wittenberg aus auch mit dem Erfurter Kloster zu tun.

Dieses zeichnete sich nicht nur durch eine besonderes strenge Observanz aus, sondern auch durch herausragende Theologie,38 die an der Grenze zwischen klösterlichem und bürgerlichem Leben verortet war und mit einem treffenden Ausdruck von Berndt Hamm als „Frömmigkeitstheologie“ bezeichnet wird.39 Ihr wichtigster Vertreter in Erfurt war Johannes von Paltz, der das Bemühen um eine Sicherung der Gläubigen in ihren Nöten mit einer strengen Kirchlichkeit verband. Nur kurz nach dem Klostereintritt Luders, in der zweiten Jahreshälfte 1505, verließ er selbst das Kloster und ging nach Mülheim, wo er bereits seit 1493 mit dem Neuaufbau eines Konventes beschäftigt war.40 Aus seinen frömmigkeitstheologischen Schriften gewinnt man gleichwohl einen authentischeren Einblick in die Mentalität der Mönche im Erfurter Schwarzen Kloster und in die Deutung des Klosterlebens durch die Mönche als durch die späteren, durch reformatorische Theologie überformten Rückblicke Luthers. Johannes von Paltz beschrieb das Leben im Kloster als eine via securior: Gerade weil der Mensch selbst schwach und zur Sünde geneigt war, konnte im Kloster ein Weg beschritten werden, der den frommen Mönch zur Gnade führte – und dies auch noch leichter als außerhalb des Klosters, weil, wie Paltz ausführte, etwa sexuelle Enthaltsamkeit leichter auszuhalten sei, wenn man sich ganz enthalte, als wenn man sich nur mäßigen wolle.41

Was immer Luder also zur Wahl des Klosters bewegt haben mochte: Es war eine gute Wahl, die er getroffen hatte. Die Umsetzung seiner Entscheidung nahm nicht viel Zeit in Anspruch. Am 16. Juli lud er einige Freunde zum Abschied zu sich ein,42 und am folgenden Tag, dem Tag des heiligen Alexius,43 klopfte er an die Klosterpforte. In der im Orden vorgeschriebenen Weise musste er zunächst mehrere Monate als Gast des Klosters leben, bis sein Entschluss als gereift akzeptiert werden konnte.44 Die erste Zeit im Kloster war ganz vom Novizenmeister Johann Grevenstein45 bestimmt, der Martin Luder in das Klosterleben einführte. Es fällt auf, dass Luther noch in der Rückschau des Jahres 1532 von ihm erklärt, er sei unter der „verdammten Kutte“ ein wahrer Christ gewesen46 – einer der wenigen Momente, in denen Luther auch im Nachhinein seinem klösterlichen Leben und Umfeld noch Positives abzugewinnen versteht, obwohl die Hauptaufgabe eben dieses Novizenmeisters ja die Einführung in die monastische Existenz und den Klosteralltag war.

Der Novizenmeister mag eine gewisse Sicherheit gegeben haben in einer Zeit, in der auch der Konflikt mit dem Vater noch nicht abgeschlossen war, der zunächst nicht bereit war, den Entschluss seines Sohnes zu akzeptieren. In welchem Maße er darin ein Scheitern der in den Sohn gesetzten Hoffnungen sah, zeigt seine spontane Reaktion: Er schrieb Luder einen zornigen Brief, dessen wichtigste Botschaft wohl die war, dass er von der vornehmen Anrede „Ir“, die er gewählt hatte, seit der Sohn Magister geworden war, wieder zum einfachen „Du“ zurückkehrte.47 Der Sohn war weit zurückgefallen, der erreichte Aufstieg gegenüber dem Kleinunternehmer mit bäuerlichem Hintergrund war zunichte gemacht. Es scheint, dass einerseits die gute Zurede anderer,48 andererseits wohl auch Schicksalsschläge ihn nach und nach bewegt haben, sich für den Weg des Sohnes zu öffnen. Luther berichtet später, zwei seiner Brüder seien damals gestorben und der Vater habe auch seinen Tod gefürchtet, daraufhin habe der Vater seine Einwilligung in das Ordensleben gegeben.49

So konnte Luder seinen Weg ins Kloster weiter gehen. Nach Ende der Prüfungszeit legte er dann die Profess ab. Bedenkt man, wie oft Luthers Weg mit seinen Worten als Suche nach einem „gnädigen Gott“ beschrieben wurde,50 so fallen die Formulierungen dieser Professfeier auf. Der junge Novize wurde gefragt, was er begehre, und hatte zu antworten: „Gottes und Eure Barmherzigkeit“.51 Der Weg ins Kloster war schon Teil des Weges zu dem barmherzigen Gott, dies war die eigentliche Motivation. Und so hat Luder den Weg in das Kloster wohl auch empfunden. Noch in der Rückschau dringt durch, dass jedenfalls das erste Jahr eine spirituelle Beruhigung mit sich brachte. Der Satan war hiernach im ersten Jahr des Priesteramtes und des Mönchtums ganz ruhig.52 Und auch in den folgenden Jahren seines Mönchslebens dringt aus seinen Äußerungen eine hohe innere Bejahung des monastischen Lebens durch. In sehr ruhigem Ton geht er 1515/6 auf die Frage ein, aus welchen Gründen man Mönch werden solle, und betont, das Sprichwort „desperatio facit monachum“, „Verzweiflung macht einen Mönch“, sei in gewisser Weise richtig – gedacht ist wohl daran, dass es in vielen Fällen faktisch zutreffe –, tatsächlich aber mache Verzweiflung eben gerade keinen Mönch, sondern einen Teufel.53 Tatsächlich müsse die Entscheidung für das Mönchtum aus der Liebe, caritas, hervorgehen.54 Es wäre wohl verfehlt, eine solche Aussage als implizite Kritik an dem eigenen Weg ins Kloster zu interpretieren, vielmehr dürfte sie ausdrücken, dass Luder eine Belehrung, die er von seinem Beichtvater Johannes Staupitz erfahren hatte, nun bereits internalisiert hatte, dass nämlich der Anfang des Bußweges die Liebe zur Gerechtigkeit und zu Gott sei. Dies hat Luther später als eine befreiende Erkenntnis geschildert55 (s.u. S. 80), so dass man davon ausgehen kann, dass er sie tatsächlich, wenn auch nicht vom Anfang des Klostereintritts an, so doch während der Klosterzeit durchaus auf sich bezogen hat.

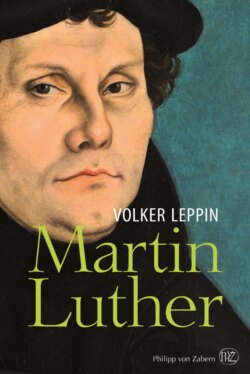

Luther als Augustinermönch. Kupferstich von Lucas Cranach d.Ä., 1520.

Diese Betonung der Liebe als einer positiv auf die monastische Existenz bezogenen Größe macht deutlich, wie vorsichtig man mit späteren Äußerungen umgehen muss, hat Luther doch 1521, als er zu dem Ergebnis gekommen war, dass Klostergelübde nicht von Gott geboten und darum auch nicht zwingend seien, gerade erklärt, es sei die Liebe, caritas, die im Kloster verneint werde.56 Dieser krasse Gegensatz, Liebe als Grundlage eines positiv verstandenen Mönchtums in den Worten des überzeugten Mönches Luder 1515/6 einerseits, Liebe als das im Kloster Fehlende in den Worten des sich aufgrund neuer Erkenntnisse noch nicht äußerlich, aber innerlich vom Kloster verabschiedenden Reformators Luther 1521 andererseits, weist auf ein grundsätzliches Problem in der Beschreibung von Luders Jugend im Kloster hin: Die weit überwiegende Anzahl der Reflexionen über seine monastische Existenz, die erhalten sind, stammt aus der Zeit nach der Abwendung von der monastischen Existenz. Sie ist im strengen Sinne Konvertitenliteratur, also Literatur, die einen Bruch im Leben, den Klosteraustritt, legitimieren will;57 solche Literatur neigt, wie auch schon das Beispiel des Apostels Paulus zeigt, dazu, die frühere, nun verneinte Existenz in besonders grellen Farben zu schildern und die eigene frühere Identifikation mit dieser nun abgelegten Existenz besonders hervorzuheben, um den späteren Bruch als umso überraschender – und damit umso plausibler von außen, von Gott gewirkt darzustellen. Dass Luthers spätere Berichte von solchen Zügen jeweils nicht frei sind, zeigt eine Schilderung seiner monastischen Existenz aus dem Jahre 1531, in der er in ganz offenkundig bewusster und erkennbarer Übertreibung betont, er habe einst den Papst angebetet.58 Eine solche Formulierung wird in ihrer Schärfe kaum jemand ernsthaft als Beschreibung der früheren Haltung sehen wollen, sondern es ist deutlich, dass es sich hier um eine rhetorisch überspitzende Benennung der früher selbstverständlich papsttreuen Haltung handelt. Ist das aber in diesem Falle so, so wird man auch die im unmittelbaren Kontext stehenden Äußerungen, der junge Luder habe seine Mitbrüder an monastischer Frömmigkeit übertroffen,59 nicht einfach wörtlich nehmen dürfen, zumal daneben ein Bericht steht, in dem Luther sein untadeliges Leben als Mönch hervorhebt und hinzusetzt: „Der hat man mehr undter pfaffen, nonnen und Munchen gefunden“60. Der autobiographisch auskunftsfreudige Martin Luther hebt mal dieses, mal jenes Moment hervor, spitzt hier zu, schwächt dort ab. Ihm geht es mit Erinnerungen nicht anders als anderen auch: Sie sind selbst lebendig, verschieben und verändern sich, zumal dort, wo es nicht um einzelne äußere Fakten geht, sondern um Gefühl und Selbstwahrnehmung. All diese Äußerungen wird man, einmal auf den Typus der Konvertitenliteratur aufmerksam geworden, mit jener quellenkritischen Vorsicht behandeln, die man allen Gegenständen historischer Forschung angedeihen lassen sollte. Wenn Luther in der Rückschau betont, wie heilig er als Mönch gewesen sei,61 ja dass er bis zum Wahnsinn im Mönchtum gesteckt habe,62 so besagt das über seine seinerzeitige Haltung nicht viel, außer dass er seinerzeit selbstverständlich ein positives Verhältnis zum Mönchtum hatte.

Auffälligerweise gibt es aus der Mönchszeit in einem Schreiben vom 26. Oktober 1516 an seinen vor kurzem von Wittenberg nach Erfurt zurückgekehrten Mitbruder Johannes Lang von Luder selbst eine sehr viel nüchternere Beschreibung seiner Existenz als die späteren vehementen Selbstzeugnisse:

„Ich brauche fast zwei Schreiber oder Kanzler. Ich tue den ganzen Tag beinahe nichts weiter als Briefe schreiben. Deshalb weiß ich nicht, ob ich immer wieder dasselbe schreibe; du wirst es ja sehen. Ich bin Klosterprediger, Prediger bei Tisch, täglich werde ich auch als Pfarrprediger verlangt; ich bin Studien-Rektor, ich bin Vikar, d.h. ich bin elfmal Prior, Fischempfänger in Leitzkau, Rechtsanwalt der Herzberger in Torgau, halte Vorlesungen über Paulus, sammle (Material für) den Psalter, und das, was ich schon gesagt habe: die Arbeit des Briefschreibens, nimmt den größten Teil meiner Zeit in Anspruch. Selten habe ich Zeit, das Stundengebet ohne Unterbrechung zu vollenden und zu halten. Dazu kommen die eigenen Anfechtungen des Fleisches, der Welt und des Teufels. Siehe, welch ein müßiger Mensch ich bin“.63

Gewiss, dieses Schreiben stammt aus einer Zeit gut zehn Jahre nach dem Klostereintritt, Luder hat inzwischen Karriere gemacht – aber gerade das kann das Gewicht nicht entkräften, das ihm zur Relativierung der späteren negativen Beschreibungen von Luders klösterlicher Existenz zukommt,64 denn zu diesen späten Selbstaussagen gehört auch die Mitteilung, Luder sei als Mönch „ye lenger yhe vertzagter worden“65. Doch der zitierte Text zeigt den mittlerweile etwas über Dreißigjährigen keineswegs als einen um seine Frömmigkeit und Erlösung kreisenden skrupulösen Bruder, sondern vermittelt eher den Eindruck eines – trotz gerade in Wittenberg grassierender Pest66 – dynamischen, sich in einer Vielzahl von Aufgaben verzettelnden Funktionsträgers, der die von den Eltern mitgegebene Aufsteigermentalität nun eben nicht im Amt eines Juristen verwirklicht, sondern in Kloster und Universität. Die Anfechtungen, tentationes, kommen noch dazu: praeter,67 beiläufig fast erwähnt – gerade diese beiläufige Bemerkung macht deren Selbstverständlichkeit deutlich, übrigens nicht nur für Luder selbst, sondern auch für den Adressaten, den Ordensbruder. Angesichts dieser Beiläufigkeit wäre es aber offenkundig verfehlt, den Luder der Klosterzeit als einen ausschließlich und permanent von Anfechtungen geprägten Menschen zu sehen. Die Anfechtungen sind zwar hiernach eine ständige Begleitung dieses Lebens, aber keineswegs das, was es ausschließlich bestimmt, und vor allem haben sie ihren Ort auch für Luther keineswegs ausschließlich in der monastischen Existenz. 1528 bekennt Martin Luther in einem Schreiben an Gerhard Wiskamp nicht allein, dass er seit seiner Jugend – die hier angesprochene adolescentia begann zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr68 – von Anfechtungen geplagt sei, sondern erklärt auch noch, jetzt, 1528, würden sie anwachsen.69 Ja, Luther konnte sogar noch als bald Fünfzigjähriger in einem Schreiben an Hieronymus Weller diesen in seinen Anfechtungserfahrungen mit der Erinnerung an seine eigenen Klosterzeit trösten70 und so eine Kontinuität zwischen seiner damaligen und seiner späteren Frömmigkeit aufzeigen, die bei anderen Äußerungen nicht mehr so deutlich aufscheint. Wie immer man also Luders Entwicklung deuten mag: ein Modell, das den Weg von Anfechtung zu Befreiung biographisch nachzeichnet, würde seine komplexe Existenz biographisch wie theologisch verfehlen. Es gab eine Entwicklung vom Mittelalter zur Reformation, aber diese war so wenig eine Entwicklung von Finsternis71 zu Licht wie von Anfechtung zu beständiger Gewissheit – Luther blieb zeitlebens ein Hin- und Hergerissener. Die Anfechtungen haben dabei ihren biographischen Sinn, im Kloster und immer wieder ein notwendiges Durchgangsstadium auf dem Weg zur befreienden Christuserfahrung darzustellen. So ordnet Luther selbst sie 1532 in einer Tischrede ein:

„Ich hab mein theologiam nit auff ein mal gelernt, sonder hab ymmer tieffer und tieffer grubeln mussen, da haben mich meine tentationes hin bracht“.72

Dieser theologische und spirituelle Sinn, den Luther später den Anfechtungen zusprach, galt auch schon für die Klosterzeit, und er zeigt sich vor allem an ihrer höchsten Steigerung, der Verzweiflung. Denn man wird auch die Aussagen, die noch während der Klosterzeit von einer Verzweiflung in und an der klösterlichen Existenz sprechen, mindestens als ambivalent einordnen73, wie sich schon daran zeigt, dass auch der reformatorische Luther ganz selbstverständlich dazu aufrief, an sich selbst zu verzweifeln, um alles auf Christus zu werfen.74 Verzweiflung und Anfechtung konnten durchaus als eine Stufe innerhalb des Heilsweges monastischer Prägung erscheinen und darin ihren sinnvollen Platz haben: Die Existenz vor Gott führt den Menschen im Kloster – wie auch später den von der reformatorischen Botschaft ergriffenen Menschen – in eine Erkenntnis seiner eigenen Nichtigkeit vor Gott, und darin letztlich in ein Ringen mit Gott, das auch die Verzweiflung an Gott mit sich bringen kann. Als Luder wohl 1514 oder 1515 von einer wirklich tiefen Verzweiflung an Gott sprach,75 dürfte er schon von jener mystisch geprägten Theologie des späten Mittelalters beeinflusst gewesen sein, die die Alternative zwischen dem auf sich selbst bezogenen Menschen und Gott beschrieb und in den Mittelpunkt des Entwerdungsprozesses des Menschen stellte. Neben Johannes Tauler76 nennt er dabei später Johannes Gerson als jemanden, der als Einziger recht über die geistliche Anfechtung gelehrt habe.77

Der oben angeführte Brief an Lang gibt aber mehr als über diese Anfechtungen Auskunft über die alltägliche Gestaltung des Lebens im Kloster, und auch hier rückt er manche späteren Äußerungen zurecht. Man wird bei einem Menschen, der selbst darüber klagt, das Stundengebet nicht regelmäßig und vollständig erfüllen zu können,78 schwerlich sagen können, dass er ein Übermaß an mönchischer Regelerfüllung aufweise – der „Sanctissimus monachus“, der allerheiligste Mönch, als den Luther sich später charakterisiert,79 lässt sich in diesen Zeilen nicht wiedererkennen, vielmehr derjenige, der die Privilegien nutzt, die einem Lektor nach den Constitutiones des Ordens zukamen: nämlich das Stundengebet auch für sich außerhalb des Chores zu sprechen.80 Möglicherweise lag gerade darin, in der Unter-, nicht der Übererfüllung der Regeln monastischen Lebens, auch ein tatsächliches Problem, doch klingt dies in dem Schreiben aus der Klosterzeit selbst sehr viel gelinder und ruhiger als aus der Rückschau, in der Luther 1525 berichtete, er habe als Mönch keine Ruhe gehabt, bis er nicht das Stundengebet gebetet habe, und selbst wenn er es denn – oft in rasanter Anstrengung nachholend für viele ausgefallene Stundengebete – gebetet habe, sei er unruhig gewesen, weil er sich nicht sicher gewesen sei, ob seine innere Haltung ausgereicht habe.81 Kein Zweifel kann bestehen, dass Luder dabei auch die gängigen Methoden äußerer Askese – insbesondere das wiederholt angesprochene Fasten82 – gepflegt hat. Er hat also streng gelebt, hat sich selbst im Übermaß unter Druck gesetzt. Aber nicht nur hiervon, von dieser Not berichtet er, sondern er kann später auch erzählen, wie er als Mönch selbstzufrieden erklärt habe: „Heute habe ich nichts boses gethan“83. Beides, extreme Selbstzweifel wie allzu großes Selbstvertrauen, konvergieren theologisch, sind sie doch gleichermaßen Ausdrucksformen einer Haltung, die Positives wie Negatives vom Menschen abhängig macht statt von Gott. So sind diese Aussagen in der rückwärts gewandten theologischen Selbstdeutung Luthers nachvollziehbar, der diese Frage in den Mittelpunkt seiner Kritik an der spätmittelalterlichen Frömmigkeit gerückt hatte.

Die Frömmigkeit des Mönches Martin Luder aber wird man sich wohl weniger ängstlich als in der einen Variante und weniger hochfahrend als in der anderen vorstellen dürfen. Und es sind auch nicht nur Anfechtung und Verzweiflung, die dieses Klosterleben prägen, sondern auch mystische Erfahrungen – bis zum Empfang von Visionen.84 „Auch ich war in dieser Schule, wo ich meinte, unter den Chören der Engel zu sein, obwohl ich doch eher unter die Teufel verkehrt war“, heißt es in einer sehr späten Erinnerung.85 Die Chöre der Engel stellen eine unverkennbare Anspielung an das Corpus Dionysiacum dar, ein Grundlagenwerk der mystischen Theologie aus der Spätantike, in dem die Hierarchien des Himmels ausführlich beschrieben und als Anleitung für ein mystisches Leben im Diesseits vor Augen gestellt wurden. Es scheint, dass der junge Luder hier Erlebnisse erfuhr, über die er später nur wenig und in distanzierter theologischer Deutung zu sprechen bereit war.

Nicht nur diese Anteilhabe an den hohen spirituellen Erfahrungen der Mystik zeigt, wie stark Luder in der monastischen Existenz aufging und ihre Werte bei aller vorhandenen Diskrepanzerfahrung grundsätzlich teilte. Wie lange er innerlich mit den Idealen seiner selbst gewählten monastischen Existenz übereinstimmte, zeigt sich noch Anfang 1519, die Formulierung der Thesen gegen den Ablass liegt schon über ein Jahr zurück, die Formulierung der Rechtfertigungslehre beginnt sich durchzusetzen. Und Luther erklärt freimütig, die Klöster seien Orte zur Einübung in die christliche Freiheit gewesen, „so wie sie es noch sind“.86 Zwar weiß er zugleich auch von Missbräuchen und Perversionen dieser Freiheit zu erzählen, aber die grundsätzlich positive Haltung zum Kloster lässt aufhorchen, zumal es um ein „Einüben und Vervollkommenen“ der Freiheit geht. Es ist also gerade die monastische Lebensform in all ihrem Bestreben, die mit Freiheit assoziiert wird – von einer leidvollen Werkerfüllung oder dergleichen ist hier keine Spur.

Und wo, wie in den erwähnten Anfechtungen, Schwierigkeiten einsetzten, gab das klösterliche Leben auch durchaus Halt: Das Insistieren auf wiederholter und ausführlicher Beichte,87 das Luder wiederum nicht aus dem Kreis der Mönche hervorhob, sondern von anderen geteilt wurde,88 zeigt nicht nur, wie stark sein Sündenbewusstsein war, sondern auch, wie wichtig dieses Instrument für ihn in seiner monastischen Existenz war. Noch 1522 lobt er die klösterliche Beichte unter Brüdern:

„Ja, ich were langst vom teüffel erwürgt, wenn mich nit die beichte erhalten hett. Dann es sind vil zweyfeliche sachen, die der mensch nit erreychen kan noch sich darjnn erkuonden, so nympt er seinen bruoder auff ein ort und helt jm für sein anliegende not“.89

Das Gespräch unter Brüdern brachte also tatsächlich Entlastung, aber Luder brauchte es auch oft. In diesem Falle zeigt sich wiederum, wie erst nach und nach die theologische Deutung in den Vordergrund dringt, nach der alles, aber auch alles in der vorreformatorischen Existenz von Werkfrömmigkeit geprägt gewesen sei. Im Druck einer Predigt des Jahres 1524 heißt es über die Beichte in seiner bisherigen, klösterlichen Existenz, man habe den Menschen nach der Beichte zur Genugtuung Werke auferlegt und so die Menschen „vom glawben (…) auff yhre werck“ gebracht,90 und in der Mitschrift der mündlichen Fassung dieser Predigt heißt es: „Eytel werck ists“.91 Die Diskrepanz innerhalb von gerade einmal zwei Jahren fällt auf: von der tröstenden Bedeutung der brüderlichen Beichte zu einem Modus der allgemein verurteilten Werkgerechtigkeit. Man mag sich den theologischen Urteilen Luthers anschließen, Zeugnisse für ein biographisches Verständnis seiner frühen Klosterphase sind solche theologischen Wertungen nicht. Und das gilt generell für solche Deutungen der monastischen Existenz Luthers im Sinne einer Werkgerechtigkeit, die von manchen Luther-Interpreten gerne unmittelbar aus den späteren Selbstdeutungen Luthers übernommen werden: „es ist darumb zu thun gewesen, das wir uns haben wöllen umb gott verdient machen undt gott mit solchen wercken gewinnen undt vergebung der Sunden erlangen“,92 so interpretiert Luther 1531 seine Vergangenheit. Aber er interpretiert sie eben, und dies mit Kategorien, die ihm überhaupt erst nach seiner reformatorischen Entwicklung zur Verfügung standen. Der Gegensatz von Glauben und Werken, den er später in aller Schärfe aufgrund seiner Paulus- und Augustinlektüre entfalten sollte, war für seine Frömmigkeit als Mönch noch keineswegs gegeben, sondern er dürfte seinerzeit ganz selbstverständlich von einem Ineinander des Glaubens und seiner Verwirklichung in entsprechenden Taten ausgegangen sein. Beachtet man den oben anhand von Johannes von Paltz ausgeführten frömmigkeitstheologischen Kontext der Zeit, so wird man als den zutreffenden Kern dieser sekundären Selbstbeschreibungen wohl ein Vertrauen darauf, dass die mönchische Existenz eine via securior bildete, zugrunde legen dürfen.93 Dieses Vertrauen aber wusste die mönchische Existenz eingebunden in ein Gnaden- und Barmherzigkeitshandeln Gottes und stellte die eigene Existenz nicht in ein solches Gegenüber zu Gott, als müsste diesem das Heil durch eigenes Tun abgerungen werden, wie es der spätere Vorwurf der Werkgerechtigkeit will. Eine solche Deutung der monastischen Existenz als via securior zum Himmel dringt noch durch eine anekdotische Erinnerung durch, nach der Luder in Erfurt erlebt habe, wie zwei Juristen, als sie den Tod nahen spürten, ausriefen: „O, wären wir doch nicht Doktoren des Rechts, sondern Mönche gewesen!“94 Dieses Ereignis könnte, wenn es selbst oder wenigstens die darin sich äußernde Mentalität korrekt erinnert sein sollte, in ganz besonderer Weise Luders Motivation zum und im klösterlichen Leben begründen, würde es doch den in der Todesangst zwar wohl nicht geborenen, aber intensivierten Wunsch, Mönch zu werden, eben mit einer angemessenen Bereitung zum Sterben, wie sie in den artes moriendi gelehrt und im monastischen Leben besonders erfüllt wurde, verbinden.95

So sehr Luder also in den gängigen Frömmigkeitskontext eines spätmittelalterlichen Klosterlebens einzuordnen ist, so wenig dürfen diese Relativierungen einer übertrieben dramatischen Schilderung des Klosterlebens den Blick dafür verstellen, dass Luder – und seine spätere Laufbahn macht das offenkundig – durch das geschlossene Sozialsystem, das ein solches Kloster bedeutete, und seine Regeln offenbar nicht den gewünschten letzten Halt gewann. Seine Gespräche mit dem Beichtvater Staupitz (s.u.) legen Zeugnis davon ab, wie ihn manches Problem immer und immer wieder beschäftigte. Grundsätzlich war das Leben im Orden stark reglementiert, für individuelle Gestaltung war kaum Raum. Der Raum des Individuellen war das Gewissen, das der junge Bruder in die Beichte trug. Den gemeinsamen Alltag prägte die feste Struktur der Gebetszeiten, die, beginnend mit der frühmorgendlichen Matutin, den ganzen Tag formten. Liturgie und Lesung der Bibel bildeten somit einen festen Bestandteil im Leben eines Mönchs. Die Bibel prägte seinen Alltag – und sie wurde für Luder immer mehr zum Mittelpunkt.96

Nach seinen eigenen Erinnerungen hat er bis zum Alter von zwanzig Jahren nie eine Bibel gesehen,97 was insofern seine Plausibilität besitzt, als für den spätmittelalterlichen Gottesdienst in der Regel nicht einmal mehr Evangeliare, sondern Messbücher verwendet wurden, die die zu lesenden Bibeltexte enthielten.98 Insofern geht es bei einer solchen Erinnerung um die ganze Bibel, die er nicht gesehen hatte, während er durch den Gottesdienst selbstverständlich schon als Kind und Jugendlicher mit biblischen Texten konfrontiert worden war.99

Wohl in seine Zeit als Student der artes fällt jene Episode, nach der er einmal die Bibel in die Hände bekommen und darin die Erzählung von Hannah, der Mutter Samuels, gelesen habe (1 Sam 1f.).100 Nach dem Klostereintritt hätten ihm dann die Brüder, als er im Kloster an sich verzweifelt sei, eine Bibel gegeben, die er immer wieder gelesen101 und sich ins Gedächtnis eingeprägt habe.102 Die mit einem roten Einband versehene Bibel103 hat er sich so gründlich angeeignet, dass er sich offenbar in einer Art von fotografischem Gedächtnis erinnern konnte, was auf jeder Seite stand, und unmittelbar sagen konnte, wo eine ihm vorgelegte Bibelstelle zu finden sei.104 Zum Verstehen nutzte Luder, wie dies im späten Mittelalter üblich war, die Glossa ordinaria,105 eine Sammlung von Bibelauslegungen seit der Väterzeit, die im 12. Jahrhundert in der Schule von Laon zusammengestellt worden war und seitdem die Wahrnehmung der Bibel prägte. Dass die Bibel sich recht erst in ihrer kirchlich gebilligten Auslegung durch die Väter erschloss, war eine gängige Überzeugung. Sie dürfte auch hinter einer Aussage Bartholomäus’ von Usingen in einem späten Bericht Luthers stecken, der ihm – nicht in seiner Eigenschaft als Philosophiemagister, sondern als Mitglied des Augustinerkonvents – gesagt habe: „Ei, Bruder Martine, was ist die Bibel? Man soll die alten Lehrer lesen, die haben den Saft der Wahrheit aus der Bibel gesogen, die Bibel richtet alle Aufruhr an.“106 Diese Aussage ist nicht ganz einfach einzuordnen. Angesichts dessen, dass Usingen erst 1512 in das Augustinerkloster Erfurt eingetreten ist,107 gibt es eigentlich keinen sinnvollen Zeitpunkt für dieses Gespräch, da Luder selbst zu dieser Zeit schon in Wittenberg war.108 Doch selbst wenn man diese Unsicherheit löste, indem man erklärte, Usingen habe eben doch nicht als Ordensbruder, sondern als Professor mit Luder gesprochen, so ist der Satz inhaltlich klärungsbedürftig. Die Sentenz, die Johannes Aurifaber, der unermüdliche Sammler von Luthers Tischreden,109 unter die Überschrift „Die Bibel ist verhasset von den Weltklugen und Sophisten“ gestellt hat,110 drückt in ihrem ursprünglichen Kontext keineswegs Hass auf die Bibel aus, sondern die gemeinmittelalterliche Überzeugung, dass die Bibel in sich nicht ohne Weiteres klar und verstehbar sei und zu ihrem Verständnis auf die Lehre der Kirchenväter zurückgegriffen werden könne und müsse.111 In ihr verdichtet sich möglicherweise Luthers Erinnerung, dass seine eigene Bibellektüre als auf den ganzen Text für sich bezogenes Lesen schon von Anfang an eine andere Zuspitzung als die scholastische Lektüre hatte, freilich eine solche, die in der Zeit nicht ganz ungewöhnlich war, sondern zu der es Parallelen in humanistischen Lektüren, ja generell im Orden gab. Denn Luther berichtet später keineswegs nur von Hindernissen, die seiner Bibellektüre in den Weg gelegt worden seien, sondern erinnert sich auch, dass Staupitz als Generalvikar der observanten Klöster die Bibel wieder in den rechten Gebrauch gebracht habe.112 Wenn dies stimmt – und hierfür spricht manches, nicht zuletzt die erwähnte Erinnerung an das Geschenk einer Bibel bei Klostereintritt –, so bedeutet dies, dass zu all den Erfahrungen, die Luther aus dem Kloster mitnahm, auch und nicht zuletzt eben die Konfrontation mit der Bibel nicht nur in der Liturgie, sondern auch in der individuellen Lektüre gehörte. Ein Kennzeichen späterer protestantischer Frömmigkeit hätte dann seine Wurzeln in der spätmittelalterlichen Ordensreform. Die Bibelversion allerdings, mit der Luder hier vertraut wurde, ist diejenige, die später durch seine eigene Tätigkeit in den Hintergrund trat: die Vulgata, jene lateinische Übersetzung der Bibel, die auf den Kirchenvater Hieronymus (ca. 347–419) zurückgeht und die das gesamte Mittelalter hindurch die entscheidende Fassung des Textes geboten hatte, ehe Luder, Anregungen der Humanisten folgend, einerseits auf den griechischen und hebräischen Urtext zurückgriff, andererseits, wiederum an Vorläufer im späten Mittelalter anknüpfend, eine Übersetzung in die deutsche Volkssprache unternahm, eine Übersetzung freilich, für deren Verständnis man eben jene tief greifende Prägung durch den lateinischen Text als begleitendes Moment der Arbeit an der Übersetzung nicht unterschätzen sollte.