Читать книгу Codex Aureus - Anja Grebe - Страница 8

ОглавлениеI. Echternach, Gotha, Nürnberg – zur Geschichte des „Codex Aureus“

In der Schatzkammer von Echternach

Der „Codex Aureus von Echternach“ besitzt eine über tausendjährige, mitunter wechselvolle Geschichte. Er ist ein Kunstwerk von höchstem Rang und zugleich ein einzigartiges Dokument der europäischen Vergangenheit. Die Geschichte des Codex beginnt in der Ottonenzeit, der Gründungszeit des Römischen Reiches im Mittelalter. Der um 985/90 geschaffene Prunkdeckel ist eine Stiftung Ottos III. (983 – 1002) und Kaiserin Theophanus (973 – 991) (Abb. 3). Der genaue Zeitpunkt und der Anlass der Stiftung sind unbekannt. Die Handschrift selbst entstand um 1045 im Reichskloster Echternach in engem Zusammenhang mit den Prachthandschriften für den Salierherrscher Heinrich III. (1039 – 1056) (Abb. 4). Im Gegensatz zu vielen anderen Prunkcodices der Zeit birgt das „Goldene Evangelienbuch“ keinerlei Hinweise auf einen Auftraggeber oder Bestimmungsort. Offenbar war es von Anfang an für das Kloster selbst angefertigt worden und hat seinen Ursprungsort bis zum Ende des 18. Jahrhunderts mit einer kurzen Ausnahme nicht verlassen.

Kostbare Evangelienbücher wie der „Codex Aureus“ wurden im Mittelalter nicht in den Klosterbibliotheken, sondern im Kirchenschatz aufbewahrt. Mittelalterliche Schatzverzeichnisse führen neben Reliquien bzw. Reliquiaren, liturgischen Gewändern und den für die Messfeier benötigten Geräten auch zahlreiche liturgische Bücher auf. Leider hat sich kein mittelalterliches Schatzinventar aus Echternach erhalten. Das älteste Echternacher Schatzverzeichnis stammt von 1543, als die Mönche aufgrund des Krieges zwischen Franz I. von Frankreich und dem Habsburgerkaiser Karl V. Teile des Kirchenschatzes in Sicherheit brachten. Unter den Gegenständen, die in zwei Fässern verpackt in die rund 30 Kilometer entfernte Burg Malberg bei Bitburg geschafft wurden, befanden sich der Stab und das Kopfreliquiar des Klostergründers Willibrord, wichtige Urkunden und „VI bücher die uff dem hochaltar gelegen han“. Besonders erwähnt wird ein „guld(en) text“ (zitiert nach Kahsnitz 1982, S. 94). Es ist kein Echternacher Buch bekannt, auf welches die Beschreibung „goldener Text“ besser passen würde als den vollständig mit Goldtinte geschriebenen „Codex Aureus“. Er hat hier vermutlich seine erste nachweisbare Erwähnung gefunden.

Der insgesamt gute Erhaltungszustand von Buch und Deckel spricht dafür, dass das Evangelienbuch nur wenig gebraucht wurde und die Schatzkammer höchstens an den wichtigsten kirchlichen Festen verlassen hat. Wie sich aus Geschichtswerken und Reisebeschreibungen ersehen lässt, gehörte der Codex schon früh zu den Attraktionen der Abtei. Als erster erwähnte Caspar Bruschius in seiner „Deutschen Klostergeschichte“ (1551) das „ganz in reinem Gold auf das eleganteste geschriebene Evangelienbuch“ (übersetzt nach Kahsnitz 1982, S. 95). Als Historiker interessierte sich Bruschius besonders für die Darstellungen Ottos und Theophanus auf dem Einband. Auch die nachfolgenden Autoren sahen im „Codex Aureus“ vor allem ein Dokument der frühen Reichsgeschichte, wobei man die Figur des „Otto Rex“ bis ins 19. Jahrhundert mit Otto II. identifizierte. In der „Voyage littéraire“ (1724) der Benediktinermönche Edmund Martène und Ursin Durand ist erstmals ein genauerer Blick auf die Miniaturen der Handschrift dokumentiert, zu denen sie bewundernd notierten: „Ein Evangelientext in Goldschrift auf Pergament von bezaubernder Schönheit; ich glaube, man kann nichts Vergleichbares finden, das schöner ist. Man findet darin das ganze Leben Christi in Miniaturen abgebildet. Er ist darin mit vier Nägeln ans Kreuz geheftet zu sehen und in Purpur gekleidet. Auch die beiden Schächer sind bekleidet dargestellt. Man nimmt glaubhaft an, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Geschenk Kaiser Ottos handelt, der auf dem Deckel mit der Kaiserin Theophanu dargestellt ist. Dieses Geschenk ist zweifellos eines so großen Fürsten würdig.“ (übersetzt nach Kahsnitz 1982, S. 95 – 96).

3

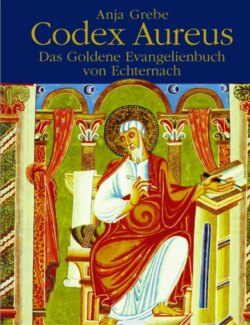

König Otto III. vom Prunkdeckel des „Echternacher Codex“.

4

Die Abteikirche von Echternach.