Читать книгу Der Mufti von Jerusalem - Klaus Gensicke - Страница 9

Vorwort

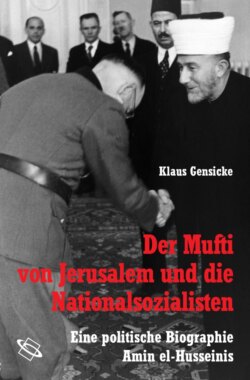

ОглавлениеAmin el-Husseini ist unbestreitbar eine der Schlüsselfiguren des 20. Jahrhunderts. Er war sechzehn Jahre das religiöse Oberhaupt der palästinensischen Muslime, dreißig Jahre ihr politischer Führer und zeitweilig der wichtigste Repräsentant der arabischen Welt.

Nicht nur seine Fähigkeit, Massen anzusprechen, ließ ihn schon zu Lebzeiten zu einer Legende werden, sondern ebenso seine Skrupellosigkeit im Umgang mit politischen Kontrahenten sowie seine ideologische Stringenz: El-Husseini blieb Zeit seines Lebens glühender Antisemit.

In Deutschland, wo el-Husseini von November 1941 bis April 1945 lebte, genoß er auch aus diesem Grund große Popularität. Es gibt kaum einen heute 80-jährigen Deutschen, der vom „Großmufti“ nichts wüßte: Das NS-Regime würdigte ihn in Biographien, Filmen, Bildserien und Aufsätzen als das lebende Beispiel für die deutsch-arabische Verbundenheit im antijüdischen Kampf. Um so erstaunlicher also, daß in den ersten sechs Nachkriegsjahrzehnten gerade in Deutschland eine Debatte um die historische Bedeutung des Mufti nicht zustande kam.

Die vorliegende Pionierarbeit von Klaus Gensicke wird diesen Zustand verändern. Dieses Buch dokumentiert das ganze Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen dem Mufti und den Nazis auf Basis gesicherten Quellenmaterials aus deutschen und britischen Archiven.

Gensicke zeigt, daß es der Mufti war, der die Zusammenarbeit mit den Nazis suchte, zunächst jedoch auf Ablehnung stieß. Er zeichnet die verschiedenen Formen vorsichtiger Kooperation seit 1937 nach. Im Zentrum seiner packenden Darstellung steht die minutiöse Rekonstruktion der Mufti-Aktivitäten im deutschen Exil. Wir erfahren von el-Husseinis Begegnung mit Hitler, von seiner Freundschaft mit Himmler, der von der „weltanschaulichen Verbundenheit“ zwischen Nationalsozialismus und Islam schwärmte und von der Mobilisierung muslimischer Verbände im Dienste der SS: Je aussichtsloser sich das Kriegsgeschehen entwickelte, desto verzweifelter hatte die Nazi-Führung auf die „muslimische Karte“ gesetzt.

Immer wieder geht Gensicke auf den Antisemitismus des Mufti und seine Mitverantwortung für den Holocaust ein: „Sein Haß gegen Juden kannte kein Erbarmen, er schaltete sich immer dann besonders aktiv ein, wenn er befürchtete, es könnten Juden der Vernichtung entkommen.“

Des Muftis grenzenloser Antisemitismus, der 1944 Tausenden Menschen das Leben kostete, richtete sich vier Jahre später, als die Gaskammern nicht mehr liefen, gegen Israel. Gensicke legt dar, wie ein Land nach dem anderen darauf verzichtete, dem seit 1945 im französischem Gewahrsam befindlichem el-Husseini den Prozeß zu machen: Man hatte Angst vor Protesten in der arabischen Welt. Er entkam 1946 nach Kairo und setzte seine Tätigkeit als Palästinenserführer fort. Anstatt den UN-Teilungsplan für Palästina von 1947 anzuerkennen, sollten die Araber, so seine Devise, „gemeinsam über die Juden herfallen und sie vernichten.“ Gensicke deutet an, daß es zum Krieg der arabischen Staaten gegen das neu gegründete Israel vielleicht nicht gekommen wäre, wenn nicht „in den ersten zwei oder drei Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg … el-Husseinis Meinung als maßgebend für Palästina gegolten“ hätte. So aber konnte ein in Europa gesuchter Nazi-Kriegsverbrecher als angeblicher Sprecher aller Palästinenser die Weichen für die bis heute anhaltende Konfrontation stellen.

Gensickes Buch zwingt uns, eingeschliffene Denkmuster mit Blick auf den Nahen Osten zu hinterfragen. Eines davon besagt, daß die Araber nach 1945 die harten Konsequenzen für Auschwitz hätten tragen müssen. Nun stellen wir fest, daß der Führer der palästinensischen Araber am deutschen Verbrechen beteiligt war und daß sein Antisemitismus den aussichtslosen Krieg gegen Israel mit auslöste, der jene harten Konsequenzen nach sich zog.

Sein Widerstand gegen die Zwei-Staaten-Lösung ist aber nicht das einzige Erbe, das der Mufti seinen Nachfolgern in Fatah und Hamas hinterließ. So war der Mufti der erste, der 1936 „islamistisch“ kontrollierte Zonen in Palästina etablierte, in denen schon eine falsche Kopfbedeckung die Todesstrafe nach sich zog. Es war gleichfalls der Mufti, der als erster seine Kontrahenten, die er der „Kollaboration mit Juden“ zieh, mit Terrorakten überzog. Das anhaltende Desaster der palästinensischen Nationalbewegung hat in der Politik des Mufti seinen Ausgangspunkt.

Gensickes bahnbrechende Studie nimmt das Spannungsfeld von Bruch und Kontinuität nach 1945 und die Wechselbeziehung zwischen Europa und der islam(ist)ischen Welt neu in den Blick. Sie mag für „Nahost-Historiker“ in Deutschland, die sich der PLO-Historiographie verschrieben und el-Husseini gegen „gezielte Diffamierungs- und Delegitimierungskampagnen“ stets in Schutz genommen haben, wie ein Knochen im Hals erscheinen.1 Tatsächlich stößt sie die Tür zu zahlreichen Nachfolgestudien über den Nahen Osten, den Islamismus, den Nationalsozialismus und den Antisemitismus auf. Wer immer auf diesem Feld nach neuen Erkenntnissen sucht: An Gensickes Standardwerk kommt er nicht vorbei.

Matthias Küntzel, Juli 2007