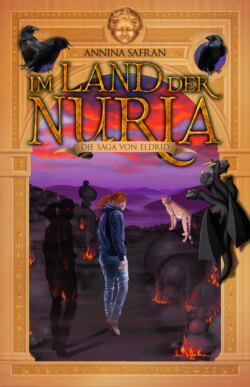

Читать книгу Im Land der Nuria - Annina Safran - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Siebtes Kapitel

Der Dena-Spiegel

ОглавлениеEs war wie eine Sucht. Eine Sucht, die Margot Dena Jahrzehnte erfolgreich bekämpft und unterdrückt hatte, und dies, obwohl der Dena-Spiegel nie aufgehört hatte, sie zu rufen. In ihrem Kopf hallte seine Stimme ununterbrochen wider. Einem Zusammentreffen stand nun eigentlich nichts mehr im Wege, da niemand mehr im Haus war, der dies verhindern würde, aber sie traute sich nicht, ihm zu begegnen. Margot betrachtete ausgiebig die Tür, hinter der der Spiegel stand. Eine schmucklose weißlackierte Tür mit Kassetten, so wie es in alten Häusern oft üblich ist. Der kupferne Türgriff war blank poliert und glänzte matt. Oft saß sie ganze Tage davor, so dass sie sogar das Essen vergaß, aber was hatte sie schon zu tun, hier, in diesem Haus? Ihre Familie war längst ausgezogen, hatte sie sich selbst überlassen, und nur manchmal kam jemand vorbei und schaute nach dem Rechten. Eine Putzfrau, ein Gärtner, ein Nachbar. Keine dieser Personen kannte den wahren Grund für ihre Gefangenschaft. Es war niemandem je aufgefallen, dass sie schattenlos war. Wie auch? Welcher Mensch kam auf die Idee, auf den Schatten des anderen zu achten? Kein Erwachsener zumindest. Kinder dagegen schon eher, so dass ihre Familie bei Kindern stets vorsichtig gewesen war. Sie hatten es gemieden, dass Margot Kontakt mit ihnen hatte. Abgeschottet und versteckt fristete sie ihr Dasein in dem Haus ihrer Familie.

Die Dena-Familie war eine wohlhabende Familie, die keine Kosten und Mühen scheute, um Margot zu versorgen. Es mangelte ihr an nichts. Das Stadthaus verfügte über einen kleinen Garten, der von hohen Mauern umgeben war. Darüber war ein Sonnensegel gespannt, um sie vor den neugierigen Augen der Nachbarn zu schützen. So kam es, dass Margot Dena ein Schattenleben führte. Ein Leben im Haus und Garten der Familie, ohne dieses je verlassen zu dürfen. Sie wurde streng bewacht, so dass jeder Fluchtversuch, den sie unternahm, ins Leere ging. Irgendwann fand sich das junge Mädchen damit ab und selbst das Vorspielen einer geistig Kranken und von Panikattacken Gezeichneten gelang ihr nach ein paar Jahren mühelos.

Sie war eine Gefangene. Eine Gefangene der Dena-Familie, des Dena-Spiegels, den sie auch nicht mehr nutzen durfte. Eine Gefangene ihrer selbst. So vergingen viele Jahrzehnte, bis Margot älter wurde und ihre Familienmitglieder verstarben oder die Stadt verließen. Das Versorgungssystem, das über Jahrzehnte aufgebaut worden war, funktionierte weiterhin. Margot wurde immer seltsamer und zog sich mehr und mehr zurück. Sie fing an, mit sich selbst zu sprechen, und lehnte Besuche häufig ab. Es schien, als würde sie tatsächlich langsam verrückt werden. Sie wuselte den ganzen Tag durch das Haus und den Garten, wie eine Rastlose. Jedes Zimmer wurde kontrolliert, ab- und wiederaufgeschlossen, bis auf das eine. Das eine Zimmer, in dem der Spiegel stand. Der Dena-Spiegel. Dieses Zimmer hatten Margots Eltern verschließen lassen, und sie hatte es seit ihrer schattenlosen Rückkehr nie wieder betreten dürfen. Doch nun waren ihre Eltern verstorben, das Haus gehörte ihr allein, und es passte niemand mehr darauf auf, ob sie den Spiegel besuchte.

Als Margot realisierte, dass sie niemand mehr hindern würde, den Spiegel zu besuchen, versetzte sie dies in Unruhe. Sie wuselte tagelang vor der Tür auf und ab und überlegte, wie sie in das Zimmer hineingelangen konnte. Den Schlüssel hatte man ihr nicht überlassen, ihre Eltern hatten ihn mit ins Grab genommen oder vernichtet. Wer wusste das schon? In all den Jahren war es Margot ein Rätsel gewesen, dass ihre Eltern den Spiegel nicht zerstört hatten, aber auch bei dieser Entscheidung war sie nicht hinzugezogen worden. Natürlich nicht. Sie war ja nur das Familienmitglied, das seinen Schatten in Eldrid verloren hatte. Ihre Familie hatte ihr keine Chance gelassen, ihn zurückzuholen. Margot wusste nicht, mit wem sie sich beraten hatten und welche Entscheidungen getroffen worden waren. Sie wusste nur eines: Der Spiegel stand hinter dieser Tür, und er war unversehrt.

Eines Tages näherte sich Margot der Tür, mit einem Dietrich bewaffnet. In gebückter Haltung, die grauen Haare wirr ins Gesicht hängend. Sie hatte eine blaue Schürze über ihren mausgrauen Rock und ihre weiße Bluse gebunden, und an den Füßen trug sie abgewetzte Filzpantoffeln. Ihre Haare waren glatt und strähnig und gingen ihr bis zur Schulter. Die fehlende Bewegung hatte ihr im Alter einen runden Rücken verpasst, aber da sie ohnehin kaum Besuch hatte, störte sie das nicht. So stand sie da, hielt das Werkzeug fest umklammert und starrte die Tür an. Es dauerte eine ganze Weile, dann machte sie sich an der Tür zu schaffen. Ihr handwerkliches Geschick und ihre zittrigen Hände erlaubten es ihr nicht, die Tür zu öffnen. Wutentbrannt kroch sie durch die Flure des Hauses und sann nach einem Ausweg. Dieser kam schneller als erwartet. Der Hausmeister, Franz, der regelmäßig nach dem Rechten sah, reparierte gerade ein Fenster, als sie vorbeihuschte.

»Margot, meine Liebe«, rief er freundlich. »Ich habe dich schon gesucht. Geht es dir gut?«

Franz war ein alter Vertrauter der Familie, der nicht in das Geheimnis um den Spiegel eingeweiht war. Margot kannte er schon sein halbes Leben. Sie mochte ihn nicht sonderlich, empfand ihn als neugierig und teilweise sogar als aufdringlich. Dennoch musste sie seine Anwesenheit dulden, weil sie auf seine Dienste angewiesen war.

Misstrauisch spähte sie in das Zimmer. »Was tust du da?«, zischte sie ungehalten.

»Ich repariere ein Fenster. Du weißt doch, wie zugig es in dem Haus im Winter ist. Es wird bald Herbst, und ich kontrolliere die Fenster, damit du nicht frieren musst. Und natürlich wollte ich nach dir sehen. Geht es dir gut? Brauchst du etwas?«

Er sah sie mit seinen dunklen Augen an, die hinter einer Lesebrille auftauchten, die er für die Reparatur aufgesetzt hatte. Franz war ein kleiner untersetzter Mann mit schwarzen kurzen Haaren, die er zu einem Seitenscheitel gekämmt hatte, und grauen Schläfen. Sein rundes Gesicht war von einem ergrauten Vollbart umrahmt, und seine Haut war sonnengebräunt. Er trug eine dunkelblaue Hose und ein Oberhemd in der gleichen Farbe. Eigentlich untypisch für einen Handwerker, wie Margot fand. Seine Erscheinung war stets gepflegt, und sein Aftershave roch sie oft noch tagelang in den Räumen, in denen er sich aufgehalten hatte.

Sie schüttelte unwirsch den Kopf und wandte sich zum Gehen, als sie abrupt innehielt. »Du kannst tatsächlich etwas für mich tun. Komm, komm mit.«

Sie winkte ihm, ihr zu folgen, und ging den Gang hinunter. Das schlurfende Geräusch ihrer Pantoffeln auf dem Holzboden hallte durch das Haus. Als er nicht sofort reagierte, drehte sie sich ungeduldig zu ihm um.

»Franz?« Ihre Stimme war krächzend, als würde sie selten sprechen, obwohl sie den ganzen Tag vor sich hin murmelte.

»Ich komme ja schon«, rief er und musste den genervten Unterton unterdrücken.

Sie führte ihn zu der verschlossenen Tür und deutete darauf.

»Mach auf!«, herrschte sie ihn an.

»Was willst du in diesem Zimmer?«

Statt einer Antwort gab sie ihm mit ihren knochigen Fingern einen unsanften Stoß in die Seite. »Das muss ich dir nicht erklären. Öffne einfach die Tür.«

Unschlüssig starrte Franz abwechselnd Margot und die Tür an. Seit er für die Dena-Familie arbeitete, war diese Tür stets verschlossen gewesen. Die Anweisungen diesbezüglich waren sehr deutlich gewesen: Unter keinen Umständen sollte er die Tür öffnen und dieses Zimmer betreten. Jetzt war niemand mehr von denen hier, die ihm die Anweisung gegeben hatten. Ein Lächeln zuckte über seinen Mund. Wie lange hatte er darauf gewartet?

Margot stieß ihm erneut in die Seite. Also nickte er beschwichtigend.

»Ich hole nur schnell mein Werkzeug.«

Im Nu hatte Franz das Schloss geknackt. Die Tür schwang so plötzlich auf, dass er vor Schreck zusammenzuckte. Knarrend blieb sie abrupt stehen, als gäbe es ein Hindernis, aber es gab keinen Knall, kein Geräusch.

Franz starrte ungläubig auf die Tür und hatte seine Hand schon nach der Klinke ausgestreckt, als Margot knurrte: »Finger weg.«

Er zuckte zurück, als hätte er sich verbrannt. Aus dem Zimmer kam ihnen eine dicke Staubwolke entgegen. Langsam breitete sie sich über dem Boden aus und kroch in den Flur, als wäre es ein dicker Nebel. Ungläubig starrte Franz auf seine Füße, die nun vollständig mit Staub bedeckt waren.

»Was willst du in diesem Zimmer, Margot? Warum war es abgeschlossen? Das habe ich mich die ganzen Jahre gefragt, seitdem ich hier für deine Familie tätig bin.« Er versuchte, der Staubwolke mit ein paar Schritten auszuweichen. »Und offensichtlich hat hier nie jemand geputzt.«

»Das geht dich nichts an«, unterbrach sie seinen Redeschwall.

Er blickte sie forschend an. Ihre hellen grünen Augen blitzten ihn voller Tatendrang an, während das faltige knochige Gesicht unendlich müde und alt aussah.

»Also weißt du, was da drin ist«, bohrte er weiter. Als sie nicht reagierte, fragte er: »Soll ich Frau Maart Bescheid geben, dass sie den Raum ordentlich putzen und lüften soll?«

Margot wackelte nur mit dem Kopf und brummte etwas Unverständliches.

»Nein?«

Wieder antwortete sie nicht. Stattdessen fing sie an, vor der geöffneten Tür hin und her zu laufen. Er hob die Schultern. Frau Maart würde selbst auf die Idee kommen, wenn sie den Dreck und Staub entdeckte. Als er sich zum Gehen umwandte, brummte sie plötzlich: »Mach die Tür wieder zu.«

Er sah sie verwundert an. »Zu?«

»Ja!«, hauchte sie. »Zu, aber nicht wieder verschließen.«

Wie gebannt starrte sie auf die Tür, während er zögerlich einen Schritt in das Zimmer machte und die Klinke ergriff. Sie fiel sacht ins Schloss, als wäre sie frisch geölt. Ungläubig starrte er auf die Tür und dann auf Margot. Diese verharrte an ihrer Stelle, schwer atmend und stocksteif.

»Kann ich noch etwas für dich tun?«, frage Franz höflich, bekam jedoch keine Antwort. Ratlos, mit einem letzten Blick auf die geschlossene Tür, verabschiedete er sich von Margot und ging wieder seiner Arbeit nach.

Von nun an sah Franz fast wöchentlich nach dem Rechten im Dena-Haus, und immer fand er Margot vor dieser Tür stehen. Nach einer Weile schien sie sie geöffnet zu haben, denn sie stand offen, wobei es im Zimmer weiterhin dunkel war, und es gab keine Anzeichen dafür, dass es jemand betreten hatte. Der dunkle, dicke Staub bedeckte immer noch den Boden, ebenso wie Teile des Flures davor.

Franz versuchte krampfhaft herauszufinden, was in Margot gefahren war, aber sie antwortete ihm nicht. Wie gebannt starrte sie in den dunklen Raum und schien ihn nicht zu hören.

»Kann ich heute etwas für dich tun, Liebes?«, fragte er beharrlich.

Sie hasste es, wenn er sie »Liebes« nannte, und verscheuchte ihn mit einer abfälligen Handbewegung. Seinen neugierigen Blick in den Raum nahm sie deutlich wahr. Als hätte Franz sie wachgerüttelt, löste sie sich langsam von der gegenüberliegenden Wand, an der sie lehnte. Es wurde Zeit, dem Spiegel zu begegnen. In Zeitlupe schlurfte sie auf das Zimmer zu. Ihre Haltung war gebückter als sonst, der Gang schwerfälliger. Kurz hielt sie noch einmal inne, dann straffte sich plötzlich ihr gesamter Körper, ihre Wangen fingen an, rosig zu glühen, und die trüben hellgrünen Augen glitzerten. Stolz und erhobenen Hauptes betrat sie das Zimmer und hinterließ Fußspuren in der zentimeterdicken Staubschicht. Zielstrebig schlug sie die Vorhänge zurück, öffnete die Fenster und schob quietschend die eingerosteten Schlagläden zur Seite. Sie musste sich regelrecht dagegenstemmen, doch trotz ihrer kleinen zierlichen Statur schaffte sie es, die Sonnenstrahlen das Zimmer durchfluten zu lassen.

Zufrieden drehte sie sich um. Mit dem Rücken zum Fenster und zur Sonne blieb ihr Blick nur für den Hauch einer Sekunde am Boden hängen, auf dem eigentlich ihr Schatten liegen müsste. Dann war dieser Moment auch schon vorbei. Sie wandte sich kurz nach allen Seiten um, um festzustellen, dass das Zimmer leer war. Einzig ein sehr großer rechteckiger Gegenstand lehnte an der Wand, links neben der Tür. Er war mit einem Leinentuch abgedeckt, das vor lauter Staub ganz grau war. Sie streifte diesen Gegenstand nur mit ihrem Blick und ging dann mit festem Schritt aus dem Zimmer. Minuten später tauchte sie schnaufend mit Putzutensilien bewaffnet wieder auf. Diese kleine runzlige Person mobilisierte ungeahnte Kräfte, die Franz voller Verwunderung beobachtete, als er immer wieder wie zufällig an dem Zimmer vorbei ging. Sie wischte den Boden, befreite jede Ecke vom Staub, putzte die Fenster, bis ihr kleine Schweißtropfen von der Nase fielen und sie schnaufte. Dabei vermied sie, den Gegenstand auch nur anzuschauen. Selbst als sie das Leinentuch abstaubte, schaute sie zur Seite. Sie musste sich ein Taschentuch vor den Mund halten, so viel Staub fiel herab.

Margot spürte die Präsenz des Spiegels unter dem Leinentuch, denn er dominierte den gesamten Raum. Unruhig ging sie in dem Zimmer auf und ab und blickte angestrengt zur Seite. Sollte sie es wagen? Nur einen Blick? Deshalb war sie hier, in diesem Raum, und tigerte vor ihm hin und her, als wäre sie ein Raubtier in einem Käfig.

Als sie es endlich wagte, einen Blick auf den verhüllten Gegenstand zu werfen, antwortete er mit einem sanften Leuchten. Das goldene Licht, das unter dem Leinentuch hervorkroch und sich auf dem Zimmerboden ausbreitete, ergriff ihre Füße. Mit einem beherzten Schritt stand sie neben dem Spiegel und zog mit spitzen Fingern an dem Tuch. Langsam glitt es herab, als ob es aus Seide wäre. Noch während es lautlos zu Boden sank, zuckte Margot zurück.

»Das wollte ich dir auch gerade vorschlagen«, hörte sie Franz’ Stimme. Sie blickte den leuchtenden Spiegel an, wie er an der Wand lehnte. So groß wie ein Hüne, in blassem edlen Holz, schmucklos, kaum Verzierungen und kein Gold. So anders als die anderen vier Spiegel, und dennoch ein Prachtexemplar: der Dena-Spiegel. Und er leuchtete. In Zeitlupe wandte sie ihren Blick zu Franz, der in der Zimmertür stand und Margot anstarrte.

Sie stand mit dem Rücken zum Fenster, durch das die Sonne hereinschien. Prall und hell, aber sie warf keinen Schatten in den Raum. Margots Blick wanderte vor sich und dann zu Franz, der ebenfalls auf den Boden starrte.

»Was ist hier los?«, stammelte dieser, während seine Augen vom Boden zum leuchtenden Spiegel huschten. Ein leuchtender Spiegel – und wo war Margots Schatten? Wie konnte das sein?

Margot fasste sich als Erste und funkelte Franz böse an. »Verschwinde«, schrie sie so laut, dass das gesamte Haus erzitterte.

Er taumelte rückwärts und starrte sie entsetzt an. Noch nie hatte er sie so schreien gehört. Er war sich sicher, dass der Boden gebebt hatte. Klein und runzelig stand sie da, angestrahlt vom Sonnenlicht, oder von dem Licht des Spiegels? Noch bevor er einen klaren Gedanken fassen konnte, schoss sie auf ihn zu, und die Tür fiel krachend vor seiner Nase ins Schloss.

»Verschwinde, Franz«, tönte es von innen. »Die Dena-Familie benötigt deine Dienste nicht länger. Also komm nicht wieder. Nie wieder.«