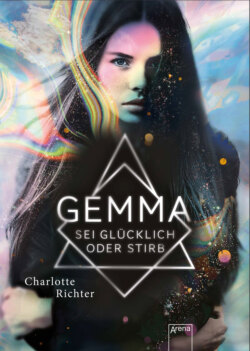

Читать книгу Gemma. Sei glücklich oder stirb - Charlotte Richter - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление

Euer Studium beginnt in wenigen Tagen.

Diese Tage zischen so rasant an mir vorbei, dass ich es kaum mitbekomme. Jetzt bleiben mir noch wenige Stunden – morgen beginnt meine Zeit an der Akademie. Doch bevor ich abreisen kann, muss ich noch etwas Wichtiges erledigen.

»Geschenke für deinen Vater?«, fragt Frau Winter, als ich mich neben sie auf den Beifahrersitz quetsche und die Einkaufstasche zwischen meine Knie klemme.

»Weintrauben, Nudeln, Klopapier«, zähle ich auf – Dinge, die in den Quarantänebezirken chronisch Mangelware sind. Sobald eine Lieferung eintrifft, stürzen sich die Leute darauf und kaufen alles weg.

Begleitet von leisen Protestlauten aus Fussels Kistchen, schwärmt Frau Winter während der gesamten Fahrt nach Cloverhill in den höchsten Tönen von der Akademie. An den Unterarmen trägt sie ein Dutzend Armreife, sodass sie bei jedem Schalten wie ein Weihnachtsglöckchen klingelt.

Seit dem Umzug meines Vaters ist Frau Winter unsere Familienberaterin. Als sie mich zum ersten Mal besuchte, sagte sie, es könne mir helfen, wenn ich in eine Wohngruppe zöge. Gespräche, gemeinsame Mahlzeiten, das alles würde mich positiv unterstützen, worauf ich ihr erklärte, das sei nicht nötig, Fussel sei bei mir und ich könne Tilda und ihre Familie jederzeit besuchen. Wenn du mindestens sechzehn bist und nicht zu Verwandten, Freunden oder in eine Wohngruppe umziehen willst, darfst du allein leben, sofern dein Familienberater das befürwortet. Der Staat zahlt dir Miete und Unterhalt bis zu deinem achtzehnten Geburtstag; danach musst du für dich selbst sorgen.

Im ersten Monat nach der Abreise meines Vaters besuchte mich Frau Winter täglich, begleitete mich zur Schule, sprach mit den Lehrern. Mit dem Alleinsein kam ich gut zurecht, ich bin gerne für mich und mag es, ganze Tage zu lesen, durch Novamyne zu streifen oder im Himmelsee zu schwimmen. Inzwischen schaut sie nur noch einmal wöchentlich bei mir vorbei. Zusätzliche Termine kann ich jederzeit vereinbaren, was bisher allerdings nicht nötig war.

Den Besuch bei meinem Vater hat Frau Winter in letzter Minute durchgedrückt. Von der Akademie weiß er noch nichts, damit will ich ihn überraschen. Doch vor allem will ich ihm meine Katze bringen.

Dass sich Tiere positiv auf unsere Gefühle auswirken, weiß jeder, trotzdem sind Haustiere an der Akademie aus hygienischen Gründen verboten. Ein Tierheim kommt natürlich nicht infrage und Tildas Familie kann Fussel nicht nehmen, Giselle ist allergisch gegen Katzenhaare. Verwandte, die einspringen können, habe ich auch keine; meine Eltern waren Einzelkinder und meine Großeltern sind schon vor Jahren gestorben.

Das Problem war, dass die dreimonatige Kontaktsperre zu meinem Vater erst nächste Woche endet. Doch Frau Winter hat mir eine Sondergenehmigung besorgt, sodass ich ihm Fussel heute bringen kann.

Nach einer endlosen Fahrt durch einen deprimierend gleichförmigen Kiefernwald taucht endlich der Zaun vor uns auf. Vier Sicherheitsleute bewachen ein Tor, vor dem bereits eine kleine Autoschlange wartet. Frau Winter reiht sich ein. Als der Mann vor uns seinen Passierschein herausreicht und abgewiesen wird, steigt er aus und legt mit einem Riesentheater los. In seinem goldenen Arkanit schlingert mindestens ein Dutzend grauer Fäden, das sehe ich sogar von hier.

»Was soll denn das«, stöhnt Frau Winter und trommelt ungeduldig auf das Lenkrad. »Arkanit in der Zweiten, da gibt’s nichts zu diskutieren.«

Besuch geht nur, wenn deine Abwehrkräfte stark genug sind. Ohne Erste läuft da nichts. Mit rotem Kopf steigt der Mann wieder ein, knallt die Tür zu, schert aus der Autoschlange aus und braust mit übertrieben quietschenden Reifen davon.

Der Wachmann winkt uns heran, wirft einen knappen Blick auf unsere Arkanite und scannt unsere Passierscheine. Eine Computerstimme schnarrt: »Gemma Degano. Besuch bei ihrem Vater Leo Degano sowie Einfuhr einer Katze innerhalb der Minimalbesuchszeit und in Begleitung ihrer Familienberaterin Sanne Winter.«

Der Mann reicht uns zwei Sensoren, die wir an unseren Steinen befestigen müssen, und verkündet fast so monoton wie der Computer: »Sollten Sie in die Zweite geraten, ertönt ein Signal. In dem Fall verlassen Sie Cloverhill umgehend.«

Erst jetzt dürfen wir aussteigen und die Schutzanzüge in Empfang nehmen, die uns vor den schmutzigen Energiewellen der Bewohner von Cloverhill abschirmen sollen. Ungeschickt stülpe ich mir das Ding über den Kopf, worauf es sich automatisch entfaltet und wie Wasser an mir herunterfließt. Dabei schmiegt es sich so eng um meinen Körper, dass es wahrscheinlich aussieht, als hätte ich mich von Kopf bis Fuß mit einer schimmernden Lotion eingerieben. Jetzt nur noch die Reißverschlüsse an den Fersen und im Genick hochzippen. Die Anzüge sind echt superkomfortabel und noch dazu ultraleicht, ich kann mich völlig frei bewegen und ohne Probleme alles sehen und hören. Nur mein Atem wird eine Spur flacher und schmeckt aus irgendeinem Grund nach Himbeeren.

Wir steigen wieder ein, der Mann winkt uns durch das Tor, der Zaun bleibt hinter uns zurück.

Cloverhill, früher eine mittlere Kleinstadt, ist seit der Katastrophe eine Welt für sich. Derzeit leben hier knapp dreizehntausend Menschen. Von alten Fotos weiß ich, dass Cloverhill in der Zeit davor für seine Obsthöfe und Spargelbauern berühmt war. Restauriertes Fachwerk, bunte Ziergiebel, auf den Bildern von damals ein malerischer Ort. Die Backsteinruine dort drüben könnte ein Überbleibsel aus jenen längst vergangenen Jahren sein und ich schätze, in dem Laden auf der anderen Straßenseite haben sie früher Obst und Gemüse verkauft. Jetzt ist die Fassade mit Brettern vernagelt und mit Grafitti beschmiert.

Ein Mann in einem unbeleuchteten Kleintransporter, der vor allem aus Rost besteht, fährt an uns vorbei und biegt in die Auffahrt des einzigen Krankenhauses von Cloverhill ein. Mein Vater hat mir vor seiner Abreise versprochen, sich dort um einen Job zu bewerben. Inzwischen weiß ich von Frau Winter, dass er tatsächlich eine Stelle als Pfleger gefunden hat; in Cloverhill suchen sie ständig Leute mit medizinischer Erfahrung. Pech nur, dass er die Stadt bald verlassen wird – und dieser Gedanke stimmt mich so euphorisch, dass mich nicht einmal mehr schreckt, wie potthässlich und düster der Ort ist. Es gibt kaum Straßenlaternen und das mit überwiegend defekten Neonlämpchen dekorierte Mini-Einkaufszentrum, an dem wir gerade vorbeifahren, ist so scheußlich, dass jeder Müllcontainer dagegen wie eine ästhetische Offenbarung wirkt. Eine Bäckerei, ein Waschsalon und ein Wohnblock mit leeren Balkonen folgen; nur auf einem einzigen hängt ein alter Mann ein Bettlaken auf. Soweit ich das von hier unten beurteilen kann, wirkt er ziemlich normal. Doch das täuscht. Du siehst die negative Energie nicht, die das Innere der Bewohner von Cloverhill zerfrisst wie Karies einen Backenzahn.

Nur wenige Passanten sind unterwegs. Es ist unheimlich: Die Leute bewegen sich langsamer und nicht so zielstrebig wie in Novamyne. Als hätte jemand einen Film auf Zeitlupe umgestellt. Sie kleiden sich auch weniger farbenfroh als wir. Nirgends gibt es Leuchtreklamen oder Werbeplakate, nicht ein Kind spielt in den Straßen. Zumindest Letzteres überrascht mich nicht: Wenn du jünger als sechzehn bist und in eine Kritische Zone abschmierst, zahlt der Staat deinen Aufenthalt in einem Sonnenhaus – ein Kurzentrum, das speziell auf Kinder ausgerichtet ist. Nichts Luxuriöses, Basisversorgung, es sei denn, deine Familie hat Geld und kann sich ein privates Sonnenhaus leisten. Die staatlichen Häuser finanzieren sich aus Steuermitteln, werden aber seit einigen Jahren von einer anonymen Stiftung großzügig unterstützt, sodass sie jetzt sogar Modulationen anbieten können. Seither ist die Quote der wieder genesenen Kinder auf fast fünfundneunzig Prozent gestiegen. Nach deinem sechzehnten Geburtstag ist dann allerdings Schluss mit Sonnenhaus und Versorgung, da musst du sämtliche Behandlungen privat bezahlen. Wenn du das nicht kannst: ab in Quarantäne.

Die Straße, in der mein Vater wohnt, heißt Jasmin Boulevard. Jasmin wächst hier keiner, es gibt nur eine morsche Eiche, deren Wurzeln unter dem rissigen Asphalt des Parkplatzes verlaufen wie Adern unter einer Haut.

Frau Winter stellt den Wagen ab und schaltet den Motor aus, bläst die Backen auf und lässt die Luft mit einem »Plopp« entweichen.

»Laut Vorschrift muss ich dich begleiten.« Sie fixiert mich. »Ich schätze, du wärest gern mit deinem Vater allein.« Sie guckt auf ihre Armbanduhr. »Ich erwarte dich in einer halben Stunde.«

»Danke. Vielen Dank.« Schnell steige ich aus, schnappe mir Fussels Transportkiste und laufe los. Ein gepflasterter Fußweg führt mich zur Nummer siebzehn, eine graue Schuhschachtel in einer Reihe anderer grauer Schuhschachteln. Als ich die Kiste abstelle, schiebt sich Fussels Pfote durch die Gittertür und angelt nach dem Verschluss.

Nervös zupfe ich meinen Schutzanzug zurecht. In ein paar Sekunden sehe ich meinen Vater wieder. Ich atme tief ein und drücke meinen silbrig umhüllten Zeigefinger entschlossen auf den Klingelknopf.

Von drinnen nähern sich Schritte. Die Tür geht auf.

Mein erster Gedanke gilt der Frage, was er mit seinen Haaren angestellt hat. Sie sehen aus wie ein Vogelnest, in dem ein Küken wild gewütet hat. Ich will eine Hand heben, die wirren Strähnen glatt streichen und die kahle Stelle an seiner linken Schläfe verdecken, doch ich stehe da wie in den Boden einzementiert.

In seinem grauen Arkanit schweben ein halbes Dutzend schwarzer Fäden.

Die Vierte Zone.

»Papa«, flüstere ich fassungslos.

»Es ist alles gut, Gemma.« Er nimmt meine Hand. Der Schutzanzug knistert zwischen uns. Behutsam zieht er mich in den winzigen Flur.

Während ich noch immer wie betäubt auf seinen Arkanit starre, greife ich mechanisch in meinen Nacken und öffne den Reißverschluss meines Anzugs.

»Nein«, sagt mein Vater. »Nicht.«

Vierte Zone. Drastisch erhöhte Ansteckungsgefahr. Er ist randvoll mit schlechten Gedanken und Gefühlen.

Und ich bin randvoll mit dem Glanz.

»Ist schon gut, Papa.« Ich krempele das Kopfteil des Anzugs herunter, mache einen Schritt auf ihn zu und lege meine Arme um ihn, so fest ich kann. Erst regt er sich nicht. Dann, vorsichtig, erwidert er meine Umarmung, zieht mich enger an sich und drückt mich schließlich so heftig, dass mir die Luft wegbleibt. Als er mich nach langer Zeit loslässt, trete ich einen Schritt zurück.

»Ich hab dir Weintrauben mitgebracht«, sage ich unbeholfen.

»Und deine Katze. Warum?«

Fussel hat sich in einem gleichmäßigen Rhythmus eingegroovt und gibt alle paar Sekunden ein empörtes Maunzen von sich. Ich bücke mich und öffne das Türchen. Sie schießt heraus, als hätte sie jemand in den Schwanz gezwickt, besinnt sich eines anderen und tappt vorsichtig weiter.

Obwohl der Müllcontainer seit elf Jahren hinter ihr liegt, hat Fussel ihren Waisenkindblick behalten, mit einem winzigen, zitternden Flämmchen in den Augen. Erst wenn sie sich in Bewegung setzt, die Nase dicht am Boden, merkt man, dass mit diesen Augen etwas nicht stimmt.

Wenn sich jemand zu Fussels Blindheit äußert, höre ich kaum noch hin. Ich reagiere nicht, wenn irgendwer darüber philosophiert, ob eine blinde Katze ein lebenswertes Leben habe. Ich liebe Fussel und ich bewundere alle, die ein Ziel haben. Fussels Ziel ist klar und einfach und sie verfolgt es täglich aufs Neue: ein voller Bauch.

»Lass uns reingehen, Papa«, sage ich.

Fussel liegt zusammengekringelt auf dem Schoß meines Vaters und lässt sich von ihm die Ohren auf die Art kraulen, die den kleinen Schnurrmotor in ihrer Kehle zuverlässig in Fahrt bringt. Seine Finger streicheln sie in einem unveränderlichen Tempo, mechanisch wie Roboterhände.

Hier also lebt mein Vater. Ein Zimmerchen mit Kochnische, die einzige Tür führt wohl in ein Bad. Der Raum ist so düster, als hätte er ein paar zusätzliche Schatten darin aufgehängt. Die Dübellöcher in den Wänden hat man nur grob zugespachtelt, vielleicht hingen dort einmal Fotos von Freunden, einer Familie. Wie viele Menschen haben dieses Häuschen vor meinem Vater bewohnt? Was wurde aus ihnen?

Den wuchtigen weinroten Schreibtisch aus seiner Studentenzeit hat er mitgenommen. Nicht nur, dass es mir vorkommt, als wäre der Schreibtisch in dieser Umgebung der einzige Farbklecks; mit seinem gedrechselten Aufsatz und den Messinggriffen ist er zudem der einzig schöne Gegenstand im Raum – abgesehen von den beiden Fotos, die auf der Tischplatte stehen. Auf dem größeren knien mein Vater und ich vor einem Weihnachtsbaum. Er grinst breit und spreizt hinter meinem Kopf zwei Finger in die Luft wie Hasenohren. Ich erinnere mich an dieses Weihnachten, wir hatten sämtliche Nachbarn zum Essen eingeladen, der Truthahn schmurgelte im Ofen und wir mussten uns mit dem Schmücken beeilen, aber dann hielt mein Vater mir eine Weihnachtskugel vors Gesicht und sagte: Guck mal, die Breitmaulfee, und wir lachten und schnitten Grimassen, damit wir noch mehr nach Witzfigur aussahen, und im Arkanit meines Vaters gab es nur ein einziges graues Fädchen, zart wie Lametta.

Auf dem kleineren Foto sitzt meine Mutter auf einem fuchsfarbenen Pferd. Um ihren Mund spielt ein Lächeln. Als das Foto aufgenommen wurde, hatte sie meinen Vater gerade kennengelernt.

Ich muss mich von den Fotos abwenden. Ganz schnell muss ich das.

Mit einem Finger tippe ich gegen den Rand des angeschlagenen Tellers, der auf dem Plastiktischchen zwischen uns steht. »Und? Was hattest du zum Frühstück, Papa?«

»Butterkuchen.«

»Fett und Zucker helfen dir aber nicht gerade. Achtest du auf deine Ernährung?«

»Obst und Gemüse sind teuer. Ich versuche, mein Geld zusammenzuhalten.«

»Ich hab dir Weintrauben mitgebracht. Und Tomaten. Und man kann ja auch mit wenig Geld gesund kochen«, sage ich munter. »Zum Beispiel …«

Er atmet tief ein. »Wie geht es dir, Gemma?«

»Super. Aber ich will hören, wie es dir geht. Was machst du so?«

»Zum Beispiel Butterkuchen backen. Magst du ein Stück probieren?«

»Äh, später.« Immerhin, er backt, das ist ein gutes Zeichen. Seine Kuchen schmecken gigantisch, das sagen jedenfalls alle, die sie je probiert haben.

»Schläfst du genug?«, frage ich.

»Geht schon«, sagt er zögerlich, was keine richtige Antwort ist.

»Was ist mit DIP?« Ich höre selbst, dass ich wie eine Lehrerin klinge, die ihren Schüler abfragt, doch ich komme einfach nicht dagegen an.

Er zögert. »Ich denke ziemlich viel. Falls du das meinst.« Nach einer Pause fügt er hinzu: »Es ist die Zukunft, die mir nicht aus dem Kopf geht.«

»Konzentrier dich doch lieber auf den Augenblick, Papa.«

»Alle denken hier an die Zukunft.«

»Woran denn genau?«

Er seufzt. »Erzähl mir …«

»Nein, ich möchte das wissen.«

Er betrachtet seine Fingernägel. »Was glaubst du denn. Wir denken natürlich an die Fünfte Zone.«

»Und wegen dem ganzen Denken bist du von der Dritten in die Vierte abgerutscht, stimmt’s? Wann ist das passiert?«

Er drückt sein Kinn gegen den Hals und betrachtet seinen Arkanit. »Vor einer Woche. Oder zwei.« Langsam hebt er den Kopf. »Vor der Vierten war es nicht nur schlecht, weißt du?«

Langsam schüttele ich den Kopf. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht.

»In der Dritten – es war nicht alles unangenehm. Es ist schwer zu beschreiben.« Er reibt sich die Stelle zwischen seinen Augenbrauen, wo sich in den letzten Jahren eine kleine Falte eingekerbt hat, dann legt er seine Hand auf Fussels Rücken. Sie schlummert selig auf seinem Schoß. »Als würden die Tage nicht ständig glitzern und leuchten. Es war nicht mehr alles nur schön. Und gerade darum kam es mir manchmal so … echt vor.«

»Was meinst du damit?«

Er gräbt die Finger in Fussels Fell, sodass sie im Schlaf ihre Vorderpfoten spreizt und ihre Krallen glücklich in seine Hosenbeine piekt. »Als wären meine Gedanken und Gefühle in der Ersten und Zweiten immerzu heil und glattgebügelt gewesen. Und als wäre ich plötzlich in einem Leben gelandet, in dem sie auch löchrig und zerknittert sein dürfen.«

Seine Worte sind wie kleine Steine, an denen ich mich stoße. »Ein zerknittertes Leben?«, frage ich verwirrt.

Er seufzt, greift mit einer Hand nach seinem Kaffeebecher und nippt daran. »Ein Leben, das ganz ist.«

»Du musst aber mit deinem Inneren Programm arbeiten, Papa. Wenn du positive Gedanken denkst, kommen die positiven Gefühle ganz von selbst.«

»So einfach ist das nicht, Gemma.«

»Das hab ich auch nicht gesagt. Du musst es aber trotzdem tun. Du willst doch hier raus?« Ich kann nicht verhindern, dass meine Stimme bei dieser letzten Frage ins Kippen gerät.

Er stellt seinen Kaffeebecher ab. »Jeder will raus aus Cloverhill, Liebes. Jeder will nach Hause. Zu seiner Familie. Seinen Freunden.«

»Dann musst du was dafür tun.«

»Gemma, hör zu. Ich tue, was ich kann. Joggen, Tagebuch schreiben, meditieren …« Mit einem Mal platzt es aus ihm heraus: »Aber es gibt Zeiten, in denen man sich einfach nur müde fühlt.« Er legt eine Hand über seinen Mund und lässt sie wieder sinken. »Entschuldige.«

»Ist schon gut, Papa«, sage ich schnell. »Mach dir nicht so viele Sorgen. Und … und iss mal einen Salat. Nicht immer nur Butterkuchen. Und …« Angestrengt suche ich nach den richtigen Worten. »Und jeder Tag ist ein Geschenk. Du schaffst das. Schau, was ich dir mitgebracht habe.« Ich wühle in der Einkaufstasche, ziehe ein Buch hervor und lege es auf das Tischchen, das dadurch heftig ins Kippeln gerät.

»Lass dein Inneres Glückskind heraus«, liest mein Vater den Titel vor und setzt sich so abrupt auf, dass Fussel erwacht und erschrocken von seinem Schoß hüpft. »Schon wieder ein Machwerk von dieser Lili Zellmer?«

»Sie nennt sich jetzt Dalmina.«

»Klingt wie eine Hunderasse.« Er fährt sich mit einer Hand durchs Haar und verwandelt das Vogelnest in einen Ort, den kein Vogeljunges je würde bewohnen können. »Nimm es wieder mit.«

»Aber es ist toll geschrieben, ehrlich. Du musst an dein Glück glauben, Papa, egal, wie weit unten du bist. Du musst an deinen Gedanken arbeiten, deinem Inneren Programm. Die Tipps in dem Buch sind echt super, sie …«

»Nein.«

»Sie haben mich an der Akademie aufgenommen.« So habe ich es eigentlich nicht sagen wollen.

Mein Vater senkt den Blick und knibbelt an einem Brandfleck auf dem Tischchen. Sein Fingernagel – schmutzig, eingerissen, wer weiß wie lange nicht geschnitten – macht in der Stille ein schabendes Geräusch. Zum ersten Mal begreife ich, wie viel sich verändert hat. Bis vor drei Monaten musste ich nichts in meinem Leben alleine regeln, immer hat mein Vater auf mich aufgepasst, hat Schwierigkeiten abgewehrt, sich um alles gekümmert. Jetzt bin ich diejenige, die sich kümmern muss.

»Ich bring dich aus Cloverhill raus, Papa. Bis dahin musst du durchhalten. Du hältst so lange durch, bis ich im zweiten Semester bin. Dann darf ich dich ins Mandala-Zentrum holen.« Meine Stimme wird, während ich spreche, immer lauter, ich bin selbst überrascht, wie energisch sie in dem Zimmerchen mit den angegrauten Wänden widerhallt.

»Die Akademie«, sagt mein Vater langsam, als würde er meine Worte erst jetzt begreifen. »Tu das nicht, Schatz.« Er fasst nach meiner Hand und hält sie so fest, dass ich die Luft einziehe. »Du hast keine Ahnung, wie gefährlich dieses Studium ist. Die meisten Studenten geraten schon im ersten Semester in eine Kritische Zone. Darüber redet zwar keiner, aber ich kenne die Zahlen.«

Und ich dachte, er freut sich. Mit einer halb ärgerlichen, halb enttäuschten Bewegung entwinde ich ihm meine Hand. »Ich weiß über die Zahlen auch Bescheid. Und ich weiß sogar noch mehr: Mir passiert das nicht.«

Er richtet sich auf. Seine Brust weitet sich, als er sich mit den Händen auf seinen Oberschenkeln abstützt. Zum ersten Mal an diesem Vormittag klingt er so kraftvoll, wie ich es von früher kenne. »Du gehst nicht an die Akademie. Ich verbiete es dir.«

»Das kannst du nicht.« Ich hebe das Kinn. »Nicht, solange du in Cloverhill bist.«

In seinem Gesicht arbeitet es. Sein Arkanit flackert. Für einen Augenblick zuckt einer der schwarzen Fäden, als wollte er sich auflösen und verschwinden. Doch er bleibt. Mein Vater sinkt wieder zusammen.

»Geh nicht, Gemma. Bitte. Ich will dich nicht verlieren.«

»Du verlierst mich doch nicht. Und ich verliere dich nicht. Darum mach ich das ja.«

Zum Glück begleitet uns Fussel nicht bis zur Tür. Mein Vater und Fussel, beide zusammen, in diesem Augenblick wäre das mehr, als ich verkraften kann. Zum Abschied nimmt mein Vater mich in die Arme, doch seine Umarmung fühlt sich nicht mehr so fest an wie vorhin, und schon gar nicht so sicher, wie ich es von ihm gewohnt bin. Ich presse mich gegen seine Brust. Wenn er nicht kämpfen will, kämpfe ich für uns beide. »Ich hol dich ins Mandala-Zentrum«, flüstere ich. »Und dann gehen wir zusammen nach Hause.«

Als ich aus der Tür bin, halte ich nicht inne und schaue nicht zurück. Immer schneller eile ich den Weg hinunter, bis ich mir sicher bin, dass mein Vater mich nicht mehr sehen kann. Neben einer abgestorbenen Tujahecke bleibe ich stehen. Die goldene Farbe meines Arkanits zittert und flackert. Ich will nicht schon wieder nach oben gucken, es ist falsch, einfach nur falsch. Doch das zunehmende Gewicht auf meiner Brust ist eine deutliche Warnung. Mit einem Ruck lege ich den Kopf in den Nacken und nehme den Anblick des Glanzes in mich auf. Dann ziehe ich das Kopfteil des Schutzanzuges hoch, schließe den Reißverschluss und kehre zu Frau Winter zurück. Sie öffnet die Beifahrertür und während wir Cloverhill hinter uns lassen, gehen mir wieder und wieder dieselben Worte durch den Kopf:

Ich komme zurück.

Ich rette meinen Vater

Um jeden Preis.