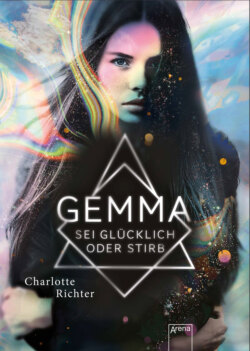

Читать книгу Gemma. Sei glücklich oder stirb - Charlotte Richter - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление

Der Sessel ist verschwunden. Ich stehe allein in der Dunkelheit. Vorsichtig taste ich nach meinen Schläfen. Kein Heiligenschein.

Wo bin ich? In Kenos Traum?

Wo steckt er?

Die Dunkelheit bewegt sich. Eine Gestalt huscht an mir vorbei und teilt sich in zwei Gestalten. Obwohl es ringsum dunkel bleibt, kann ich beide deutlich erkennen. Die größere – Keno – wendet sich der zweiten, kleineren Gestalt zu, einem jungen Mädchen in einem zimtfarbenen Kleid. »Juniper? Kommst du?«, fragt er und streckt ihr eine Hand entgegen, doch sie dreht sich von ihm weg, als hätte sie ihn nicht gehört. Ein Stück voraus taucht eine dritte Gestalt aus der Dunkelheit auf: ein junger Mann mit schwarzer Hornbrille. Junipers haselnussbraunes Haar schwingt von einer Seite auf die andere, als sie ihm entgegenläuft. Sie schlingt die Arme um seinen Nacken, fährt mit den Fingern durch sein Wuschelhaar und springt lachend auf seinen Rücken. Er lacht ebenfalls und fasst sie unter den Oberschenkeln. Sie streckt die Beine vor, huckepack läuft er mit ihr los, Kenos Hand sinkt herab. Fast kann ich hören, was er denkt: Sie würde mich auch dann nicht bemerken, wenn ich die Arme ausbreiten, mich in die Luft erheben und davonfliegen würde.

Soll ich ihn ansprechen? Nein. Darf ich nicht. Gegen die Regeln. Dem Mädchen nachlaufen und sie für ihn zurückholen? Wahrscheinlich auch Quatsch. Während ich mir noch darüber klar zu werden versuche, welche Möglichkeiten mir sonst bleiben, löst sich Keno in der Dunkelheit auf.

Sekunden verstreichen. Eine neue Umgebung schält sich aus dem Dunkel heraus, eines dieser reichen Stadtviertel, wo die Luft grün duftet und ein knallblauer Swimmingpool zur Standardgarteneinrichtung gehört. Ich schaue nach rechts, nach links.

Nach oben.

Ungläubig hebe ich eine Hand. In Kenos Traum gibt es keinen Glanz. Dort oben ist ein Himmel.

Ich wünschte, ich könnte einen Stern berühren. Über mir blinken Tausende davon, kleine, silbrig-weiße Lichter, die beben und zittern und den Himmel in einen riesigen, lebendigen Organismus verwandeln, wie ich es in alten Filmen gesehen habe. Eine Gänsehaut kribbelt meinen Rücken hinunter. Ich habe mir nicht einmal vorstellen können, wie wunderschön das alles ist, wie riesig – und wie winzig ich selbst.

Von dort oben ist es gekommen. Das, was unter der Kuppel ist.

Wo steckt Keno?

Mühsam reiße ich mich vom Anblick des Sternenhimmels los und mache zögernd den ersten Schritt, gehe einen Fußweg entlang, vorbei an einer Musikschule, in deren Schaufenster ein Flügel steht. Aus dem geöffneten Resonanzraum quellen Noten aus Pappe, doch dann wird mir klar, dass es keine Noten sind, sondern goldene Clownsgesichter. Die Gesichter bewegen sich. Ihr Grinsen wird breiter, ihre Augäpfel rollen nach links. Unwillkürlich blicke auch ich in diese Richtung.

Keine zehn Meter von mir entfernt überquert Keno die Straße. Seine Jacke ist so zerschlissen, dass sie aus Spinnweben zu bestehen scheint. Der abgewetzte Koffer in seiner Hand wird nur noch von einem Gürtel zusammengehalten. Er trägt keinen Arkanit, doch aus meinen eigenen Träumen weiß ich, dass das nicht ungewöhnlich ist.

Gerade noch rechtzeitig erinnere ich mich an die Regeln: kein direkter Kontakt. Mit einigen Schritten Abstand folge ich ihm die Straße hinauf. Vor einem Garten, in dem ein zweistöckiger Altbau steht, hält er inne. Die Vorderfront der Backsteinvilla ist mit cremefarbenem Stuck garniert, der ein wenig brüchig wirkt; wie Baisers, die zu lange herumgestanden haben. Eine Veranda, in jedem Stockwerk vier weiß gerahmte Fenster, in den Scheiben spiegelt sich der Nachthimmel. Nach kurzem Zögern biegt Keno in die gewundene Auffahrt ein. Wie eine Diebin schleiche ich ihm nach. Als er die Verandastufen hinaufsteigt, schlüpfe ich hinter einen Fliederstrauch. Die Dielen der Veranda knarzen. Vor der Haustür bleibt Keno stehen. Ehe er klingeln kann, wird die Tür von innen geöffnet.

Der junge Mann, der am Rahmen lehnt, ist drei oder vier Jahre älter als Keno. Wenn man seine Locken in Gedanken glättet und seinen dunklen Augen eine andere Farbe gibt, sieht er Keno sogar ein kleines bisschen ähnlich. Sein Bruder, vermute ich. Benjamin. Schweigend blicken die beiden einander an.

»Hey. Benny.« Keno zwingt ein Lächeln auf sein Gesicht. »Lässt du mich rein?«

»Was willst du?«

Kenos Stimme klingt ruhig, doch ich höre das Zittern darin. »Nach Hause kommen.«

Benjamin schüttelt langsam den Kopf. »Du gehst an die Akademie. Und da finden sie dann heraus, wie kaputt du wirklich bist.«

Ein Mann um die vierzig taucht neben Benjamin auf. Scharf geschnittenes Gesicht, die Nase lang und dünn wie ein Schnabel. Ihm folgt eine Frau mit fusseligem Haar und lagunenblauen Augen.

»Du hast hier nichts mehr verloren«, sagt der Mann.

»Und du hast dabei mitgemacht«, gibt Keno leise zurück.

»Natürlich habe ich. Wir brauchen wirksamere Therapien. Bessere Medikamente. Menschen wie euch brauchen wir nicht. Lass uns also bitte in Ruhe.«

Sein Arm schnellt vor. Er greift nach Kenos Koffer und schleudert ihn in die Luft, wo er sich auflöst und verschwindet. Die Frau mit dem Fusselhaar lacht. Benjamin lacht. Alle drei werden wie von einer unsichtbaren Hand in das Haus zurückgezogen. Die Tür fliegt zu.

Reglos steht Keno auf der Veranda. Über uns verschwinden die Sterne. Der Himmel wird schwarz.

Langsam wendet sich Keno von der Tür ab und steigt die Verandastufen hinunter. Alles an ihm wirkt wie eingefroren. Als er an dem Fliederstrauch vorüber- und um das Haus herumgeht, würde ich ihm gern nachrufen, dass er es lassen soll; hinter dem Haus ist etwas Schlimmes, das spüre ich. Doch ich darf ihn nicht ansprechen. Das hier ist meine Prüfung. Ich muss mich an die Regeln halten.

Mit dem nächsten Schritt verschwindet Keno aus meinem Blickfeld. Ich will nicht wissen, was dort hinten ist. Doch Keno aus den Augen verlieren will ich auch nicht. Widerstrebend krieche ich hinter dem Fliederstrauch hervor, taste mich um das Haus herum und finde mich unversehens auf dem oberen Absatz einer Treppe wieder. Schief getretene Stufen führen in einen Kellerschacht. Dort unten, vor einer Tür, steht Keno.

Es ist keine Tür. Es ist die Heckklappe eines Transporters. Weiß mit drei roten Querstreifen.

Ein Quarantänewagen.

Alles verschwimmt vor meinen Augen. Wie auf einer Eisbahn schliddere ich zurück in den Nachmittag vor drei Monaten, als Tildas Mutter in unsere Wohnung kam. Mein Vater hatte sie angerufen und es war Giselle irgendwie gelungen, auf die Schnelle zwei Schutzanzüge zu organisieren, einen für sich selbst und einen für mich. Gemeinsam halfen wir meinem Vater, ein paar Klamotten einzupacken, Zahnbürste, Rasierzeug, den Rest würde später ein Sozialarbeiter abholen und in sein neues Zuhause bringen. Mit dem Koffer gingen wir nach unten und stellten uns an den Straßenrand. Während wir warteten, spürte ich die Blicke der Nachbarn hinter den Fenstern der umliegenden Appartements lauern. Fast empfand ich Erleichterung, als die roten Lichter durch die Dämmerung zuckten, mit jaulender Sirene der Quarantänewagen um die Kurve schleuderte …

Halt suchend greife ich nach dem Treppengeländer. Ein Splitter des vom Rost aufgerauten Metalls bohrt sich in meinen Handballen. Mir entfährt ein leises Stöhnen. Keno wendet sich um.

»Hey.« Wenn er eins kann, dann durchdringend gucken. »Was machst du hier?«

Schnell senke ich den Kopf und schaue auf meine Füße. Kein Blickkontakt. Ich muss meinen Vater retten. Oder Keno. Oder beide. In meinem Kopf verknotet sich alles und ich merke, dass ich es nicht kann: wegschauen und es geschehen lassen. Nicht noch einmal. Ich hebe den Kopf. Unten in dem Kellerschacht öffnet sich die Heckklappe des Transporters einen Spalt.

»Keno«, rufe ich, »weg da, schnell!«

Zwei bleiche Hände schieben sich aus dem Spalt und packen Kenos Arme. Er wehrt sich, tritt um sich, doch die blassen, unnatürlich langen Finger umklammern ihn unerbittlich. Ein Beben durchläuft mich. Meine Hände krallen sich am Geländer fest – hat sich mein Vater auch gewehrt, haben sie ihm wehgetan?

»Ihr dürft ihn nicht mitnehmen!« Schon auf der zweiten Stufe versinken meine Füße im Beton. »Keno!«

Hinter meinem Brustbein gibt es einen schrecklichen Ruck.

Keno krümmt sich. Schwarzes Zeug quillt erst in Fäden, dann in Strömen aus seiner Brust, fließt in dicken Strängen die Kellertreppe hoch und kommt auf mich zu, drängt gegen meine Brust. Verschwindet in mir.

Ich wusste nicht, dass Kälte brennen, dass sie so schrecklich wehtun kann. Doch der Schmerz sitzt nicht in meinem Körper, er wütet irgendwo anders. In meinen Gefühlen. Als würden sie mich von innen zerreißen. O Gott, was ist das? Ich muss von der Treppe weg und kann nicht. Mehr und mehr von dem Zeug fließt in mich hinein. Ich will es nicht in mir drin haben, es soll verschwinden, soll dorthin zurückkehren, wo es herkommt – und in all meiner Angst erwacht in mir eine wilde, wütende Energie. Das Zeug gehört mir nicht, es soll weg! Weg von mir! Meine Hände ballen sich zu Fäusten, mein Körper strafft sich, als wäre er ein Gummiband, das sich spannt. Mit aller Kraft drücke ich das schwarze Zeug aus mir heraus. Doch es dauert zu lange, die Schmerzen sind zu schlimm. Ich muss raus. Raus aus Kenos Traum!

Was haben sie uns im Luziden Träumen beigebracht?

Den Körper entspannen. Loslassen. So könnt ihr euch wecken.

Ein letztes Mal verstärke ich den Druck und ziehe meinen Körper straff, bis sämtliche Muskeln zittern. Fester. Noch fester. Drei schnelle Atemzüge – das Gummiband schnellt zurück. Im selben Augenblick, als ich mein Bewusstsein in die reale Welt zurückkatapultiere, werden all die schlimmen Gefühle, all das schwarze Zeug aus mir herausgerissen. Das Letzte, was ich sehe, ist ein heller Schatten hinter dem Treppengeländer. Meine Observerin, denke ich flüchtig. Florentine.

In einem Schwall schießt das schwarze Zeug auf sie zu und verschwindet in ihr.

Florentine beginnt zu schreien.