Читать книгу Kampf ums Kanzleramt - Daniel Koerfer - Страница 18

На сайте Литреса книга снята с продажи.

DAS TABU: ALTER, TOD UND ERBFALL

ОглавлениеAdenauer sollte sich als Mann erweisen, der für so manche Überraschung gut war. Nicht nur Erhard – viele schätzten ihn damals falsch ein. Kaum einer ahnte wohl am 15. September 1949, dem Tag seiner Wahl zum Bundeskanzler, dass gerade eine der erstaunlichsten Alterskarrieren in der Geschichte der modernen Demokratien begonnen und eine singuläre Führungsfigur die Leitung der Regierungsgeschäfte übernommen hatte. Der neue Kanzler – er war noch vor Stresemann, vor Brüning und sechs weiteren Reichskanzlern der Weimarer Republik geboren worden und hatte 13 Jahre vor Hitler das Licht der Welt erblickt – stand jetzt im 73. Lebensjahr. Der Gründervater war in Wahrheit ein Gründergroßvater und versinnbildlichte treffend den Ausfall der mittleren Generation durch Diktatur und Krieg.

Bereits 1949 war damit die Auffassung jenes Kommissars im Gestapogefängnis Brauweiler widerlegt worden, der Adenauer bei seiner Einlieferung im Herbst 1944 gebeten hatte, auf einen Selbstmord zu verzichten, obwohl er »vom Leben ja doch nichts weiter mehr zu erwarten« hätte.1 Er sollte sich irren – und mit ihm alle diejenigen jüngeren Politiker, die nach dem Kriege meinten, Konrad Adenauer, dem verdienten Kölner Oberbürgermeister und ehemaligen Präsidenten des Preußischen Staatsrates, müsse man einen würdigen Abgang, einen eindrucksvollen letzten Altersposten zubilligen, keinesfalls aber mehr.

Eigentlich hatten wohl viele bereits im Herbst 1948 geglaubt, Adenauer habe mit der Wahl zum Präsidenten des Parlamentarischen Rats seine letzte politische Aufgabe übernommen, die Endstation seiner Nachkriegskarriere damit erreicht. Jedenfalls war man in dem Gespräch zwischen Carlo Schmid, Walter Menzel (beide SPD), Thomas Dehler (FDP) und Carl Spieker (Zentrum) sowie einigen anderen führenden Vertretern der Parteien, als es um die Auswahl des Präsidenten ging, rasch zu der Auffassung gelangt, man komme an Adenauer nicht vorbei, es sei ja ohnehin seine letzte Position.2 Ein CDU-Politiker meinte: »Wir werden Adenauer als Präsidenten vorschlagen. Er ist für die aktive Politik zu alt, aber für einen solchen repräsentativen Posten ist er geeignet.«3

Wer ihm hier großzügig eine ehrenvolle Abschiedsposition zuschanzen wollte, der übersah, dass Adenauer ganz gezielt dieses Amt angepeilt, sich eigens deshalb frühzeitig die Unterstützung der Liberalen und der Deutschen Partei gesichert hatte, weil es ihm als ideale Startbahn für einen weiteren Aufstieg erschienen war.4 Den Posten des Oberdirektors im Frankfurter Wirtschaftsrat dagegen hatte er am 29. Februar ausgeschlagen, in der Villa Pferdmenges beim Tee stattdessen dem widerstrebenden Hermann Pünder aufgedrängt. Geringe Kompetenzen, dafür lange Reisen, großer bürokratischer Aufwand – das lockte ihn nicht.

Was er damals einsetzte, um die eigene Nominierung zu verhindern, brachte er später immer wieder geschickt ins Spiel, um ein Ziel erreichen zu können: sein Alter. Zu Pünder, dem er nur schwer verzeihen konnte, dass er sich den Briten als sein Nachfolger im Amt des Kölner Oberbürgermeisters zur Verfügung gestellt hatte, sagte er: »Aber, lieber Herr Pünder, wo denken Sie denn hin? Sie haben mir doch selber mit einer Kölner Delegation damals in Rhöndorf zum 70. Geburtstag gratuliert. Das ist nun schon Jahr und Tag her, und da wollen Sie mir zumuten, ich solle auf meine alten Tage unter den heutigen Verhältnissen einen so unangenehmen Posten übernehmen? Das kommt gar nicht in Frage, da müssen jüngere Leute ran, so wie Sie, der Sie ja ein gutes Dutzend Jahre jünger sind …«5

Sein hohes Alter – ein Nachteil, den Adenauer zunehmend wirkungsvoller in einen Vorteil umzumünzen verstand. Gewiss, er schrieb drei Jahre vor seiner Wahl zum Kanzler an den Kölner Bibliotheksdirektor Leo Schwering, einen der Gründer der rheinischen CDU: »Ich bin 70 Jahre alt. Mit 70 muß man, auch wenn man rüstig ist, mit seinen Kräften haushalten.«6 Aber wer zwischen 1946 und 1949 beobachten konnte, wie Adenauer, der in dieser Zeit auch noch Witwer geworden war, die großen körperlichen und geistigen Belastungen, die vielen Reisen, Konferenzen, Diskussionen unter meist schwierigen, selten komfortablen Bedingungen überstanden und in seiner Ausdauer manch Jüngeren deutlich in den Schatten gestellt hatte, dem werden die außerordentlichen Kraftreserven dieses rheinischen Politikers schwerlich verborgen geblieben sein. Als es dann darum ging, die letzte Hürde zu nehmen, ins Kanzleramt einzuziehen, warf Adenauer ohne Zögern »das Prestige seines Alters« – wie in zahlreichen weiteren politischen Auseinandersetzungen später noch – »mit Schläue« in die Waagschale, verstand es zugleich klug, etwaige Befürchtungen seiner Parteifreunde zu zerstreuen, er sei künftigen körperlichen Anforderungen nicht gewachsen.7 Während der Rhöndorfer Konferenz im August 1949 sprach er bekanntlich das Problem ganz direkt und scheinbar naiv an, legte so etwas wie ein ärztliches Attest vor: »Ich habe mit Professor Martini, meinem Arzt, gesprochen, ob ich in meinem Alter dieses Amt wenigstens noch für ein Jahr übernehmen könne. Professor Martini hat keine Bedenken. Er meint, auch für zwei Jahre könne ich dieses Amt ausführen.«8

Ob Adenauer damals tatsächlich selbst mit einer so kurzen Zeitspanne rechnete, lässt sich nicht mehr eindeutig klären. In der Union dachten damals allerdings nicht wenige so wie der 19-jährige Helmut Kohl, der 1949 als Saalordner bei einer CDU-Kundgebung in Ludwigshafen den Patriarchen aus Rhöndorf zum ersten Mal sah und sich sagte: »Groß, aber viel zu alt!«9 Wenn man aber das beträchtliche Alter des Kanzlers als wichtigen Faktor in Rechnung stellte, musste man konsequenterweise frühzeitig nach einem potentiellen Nachfolger Ausschau halten. So war es eigentlich eine natürliche Tatsache, dass die Nachfolgefrage vom ersten Tag der Kanzlerschaft Adenauers an eine gewisse Aktualität zu besitzen schien. Bereits 1949 soll es eine Absprache unter führenden Unionspolitikern gegeben haben, nach dem katholischen Kanzler Konrad Adenauer 1953 unbedingt einen Mann der evangelischen Seite mit der Leitung der Regierungsgeschäfte zu betrauen.10 Obwohl die Union auf ihrem Gründungsparteitag 1950 in Goslar die erste dezidiert überkonfessionelle christlich ausgerichtete Bundes- und bald schon Volkspartei in der deutschen Geschichte war, spielte der Konfessionsproporz lange Zeit eine herausragende Rolle bei allen personalpolitischen Entscheidungen, fühlten sich doch die Protestanten tendenziell unterrepräsentiert.11 Gerade deshalb gründete der damalige Bundestagspräsident Hermann Ehlers, wie sein ehemaliger Parteifreund Gustav Heinemann Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und in den Augen der Christdemokraten bald der protestantische Nachfolgekandidat Adenauers, denn auch 1952 einen evangelischen Arbeitskreis in der CDU.12

Wie reagierte Adenauer, was konnte er überhaupt gegen diese latente Bedrohung seiner Stellung tun? Vor allem eines: Er musste sich in den Augen seiner Parteifreunde unersetzbar machen, durch rasche, überzeugende Erfolge, und so alle Nachfolgedebatten tunlichst schon im Keime ersticken. Das glückte ihm in den ersten Jahren seiner Amtszeit immer besser. Nicht nur aus sachlichen Erwägungen monopolisierte er rasch den Zugang zu den Hohen Kommissaren und zog die gesamten, zunächst ohnehin nur beschränkt möglichen außenpolitischen Entscheidungen an sich. Nach dem berühmten Antrittsbesuch des neuen Kabinetts auf dem Petersberg am 21. September 1949, wo er entgegen der alliierten Regieanweisung entschlossen auf den roten Teppich trat, auf dem die Hohen Kommissare eigentlich allein stehen sollten, ließ er sich nie wieder von einer Ministerrunde begleiten. So gelangte er als Einziger in den Besitz von wertvollem Herrschaftswissen, sicherte sich einen bedeutenden Informationsvorsprung und vertiefte auf diese Weise die Kluft zwischen sich und allen möglichen Nebenbuhlern weiter.13

Adenauer, dessen Weg ins Kanzleramt bereits, wie der Politologe Rudolf Wildenmann in Anlehnung an Arnold Heidenheimer treffend bemerkte, »von gefallenen Rivalen gepflastert« gewesen war14 – man denke bloß an die kühle Ausschaltung von Heinrich Brüning, Karl Arnold oder Jakob Kaiser –, vermochte auch in der Anfangsphase seiner Kanzlerschaft wichtige Nebenfiguren im innerparteilichen Kräftespiel wirkungsvoll zu neutralisieren. Hermann Pünder zog gerade noch in den Bundestag ein, wurde jedoch ebenso wenig Minister wie Friedrich Holzapfel, der bald als Botschafter nach Bern weggelobt wurde, oder Hans Schlange-Schöningen, der die diplomatische Vertretung deutscher Interessen in London übernehmen musste.15

Obwohl Konrad Adenauer natürlich nicht in der Lage war, alle Nachfolgeerörterungen abzublocken, gelang es ihm doch frühzeitig zu verhindern, dass seine Partei formale Richtlinien festlegte, die beim Eintreten des Erbfalles hätten befolgt werden müssen.16 Das sollte wohlweislich besser in der Schwebe bleiben. Wenigstens nach außen hin wurde so die Nachfolgefrage und alles, was damit zusammenhing, frühzeitig zu einem tabuisierten Bereich. Was Alexander und Margarete Mitscherlich als charakteristisch für ein Tabu hervorgehoben haben, nämlich die mit einem Verbot verknüpfte Denkhemmung17, entwickelte sich tatsächlich. In einer Gesellschaft, die den Tod ohnehin immer stärker zu verdrängen begann – Philippe Ariès hat mit gutem Grund von der »Ausbürgerung des Todes« in der westlichen Welt des späten 20.Jahrhunderts gesprochen18 –, spielte die Möglichkeit, dass der Kanzler und CDU-Vorsitzende sterben könnte, eine immer geringere Rolle in der öffentlichen und auch in der innerparteilichen Diskussion. Während das Ereignis mit jedem Jahr unausweichlich näher rückte, man also Grund gehabt hätte, sich verstärkt damit auseinanderzusetzen, sprach man selbst in der Union nur noch heimlich darüber. Es wirkte einfach zu anrüchig, deplatziert, taktlos. Und Adenauer tat alles, solche Schuldgefühle noch zu verstärken. Wie Gerd Bucerius in diesem Zusammenhang salopp, aber durchaus treffend bemerkte: »Gedanken über seine Nachfolge fand Adenauer einfach ungezogen.«19

Natürlich förderten die Gebote des Anstands und der Höflichkeit jene Tabuisierung. Außerdem floss Adenauer zweifellos durch sein hohes Alter, in Verbindung mit seiner umfassenden Sachkompetenz, Autorität zu. Selbst fünfzigjährige Politiker wie Ludwig Erhard kamen sich bisweilen klein und unwissend vor, wirkten befangen und unsicher, wenn sie mit dem hervorragend unterrichteten Kanzler Einzelfragen durchsprachen. Kaum einer wagte es, lange mit ihm die Klinge zu kreuzen; kaum einer konnte sich dem Eindruck seiner Persönlichkeit entziehen, in welcher sich die Würde des Alters auf so merkwürdige Weise mit Härte und Kraft mischte.20

Es war eine mit Furcht durchsetzte Verehrung, die ihm viele derjenigen entgegenbrachten, die im Bundestag oder in der Regierung mit ihm intensiver zu tun bekamen – Ludwig Erhard stand hier keineswegs allein. Nicht umsonst wurde Adenauer bei Abwesenheit sowohl von einfachen Parteimitgliedern wie von Parlamentariern der Unionsfraktion schon bald furchtsam-respektvoll und zugleich familiär »Der Alte« genannt. Das blieb ihm schwerlich verborgen. Und er liebte es, mit seinem hohen Alter, der – im Vergleich dazu – so erstaunlichen körperlichen und geistigen Vitalität und Leistungsfähigkeit zu kokettieren, andererseits aber auch Jüngere unter Hinweis auf eben dieses Alter zu disziplinieren. Als etwa 1953 Bruno Heck Bonn verlassen und sein Amt als CDU-Bundesgeschäftsführer aufgeben wollte, bemerkte der mittlerweile 78-jährige Adenauer ungerührt, »von ihm erwarte man, dass er in seinem Alter seine Pflicht tue, und ich [Heck] als junger Mann wolle davonlaufen«.21 Heck, gerade 36 Jahre alt, kehrte auf seinen Posten zurück.

Der große Wahlerfolg 1953, bei dem die CDU/CSU unter Adenauers Führung, unterstützt von Ludwig Erhard, 45,2 Prozent der Stimmen erreicht und mit 243 von 497 Mandaten die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt hatte, ließ dann natürlich vorerst alle Kritiker verstummen, die der Meinung gewesen waren, mit diesem alten Kanzler hätte man keine reelle Chance auf einen Sieg gehabt.22 Nicht dass Adenauer mit einem Schlage besonders populär geworden wäre – noch im November 1953 nannten auf die Frage eines Meinungsforschungsinstituts, wer denn »am meisten für Deutschland geleistet« habe, nur 9 Prozent der Befragten seinen Namen, ebenso viele entschieden sich damals noch für Adolf Hitler23 –, aber seine Stellung hatte sich doch erheblich gefestigt.

Tatsächlich markiert diese Wahl, bei der die Fundamentalopposition der SPD gegen Westbindung und Marktwirtschaft natürlich ebenso eine entscheidende Rolle gespielt hatte wie der unterdrückte Volksaufstand in der sowjetisch besetzten DDR, den eigentlichen Beginn der Adenauer’schen Kanzlerdemokratie. Hans-Peter Schwarz hat ihr Ergebnis im Hinblick auf die Position des Bundeskanzlers wie folgt zusammengefasst: »Von jetzt an wagte man nur noch hinter vorgehaltener Hand die Frage zu stellen, wann ein Kanzlerwechsel aus Altersgründen nötig werden könne. Richtungskämpfe mit Stoßrichtung auf Adenauer waren nun für lange Zeit ausgeschlossen.«24

Adenauer saß nach diesem sensationellen, weil unerwarteten Triumph für die nächsten Jahre fest im Sattel. Von den beiden Pferden, die er als Partei- und Regierungschef fortwährend zu lenken hatte, bockte zwischen 1953 und 1956 keines, weder das Partei- noch das Regierungspferd. Straff hielt Adenauer die Zügel in der Hand. Und – um im hippologischen Bild zu bleiben – die Reitknechte und Stallburschen, die sich untereinander versicherten, es sei natürlich völlig unmöglich, 1957 einem dann 81 Jahre alten Kanzler erneut die Steigbügel zu halten, waren bis auf weiteres zum Abwarten verurteilt.25

Adenauer bemühte sich übrigens geschickt, durch die Verjüngung seines Kabinetts bei der Regierungsbildung 1953 allen Kritikern, die vor einer Greisenherrschaft warnten, den Wind aus den Segeln zu nehmen. So wurde etwa der 70 Jahre alte Innenminister Robert Lehr gegen den dreißig Jahre jüngeren Gerhard Schröder ausgewechselt, und der gerade 38-jährige, besonders dynamische Franz Josef Strauß zog als Minister für besondere Aufgaben in die Kabinettsrunde ein – natürlich auch, um seinem ungestümen Ehrgeiz besser Zügel anlegen zu können.26 Auf diese Weise erreichte der Kanzler sein Ziel, die interne Debatte über seine Nachfolge flaute ab, verlor an Bedeutung.

Zwei Jahre lang ließ sich dieser Zustand aufrechterhalten – erst im Herbst des Jahres 1955 wurde die Nachfolgefrage dann wieder aufgegriffen: von der Presse. Dies vermochte Adenauer nicht zu verhindern. Vorgänge in England und seine eigene körperliche Verfassung wirkten dabei als auslösende Faktoren. Im April 1955 war in Großbritannien der 81 Jahre alte Winston Churchill als Premierminister zurückgetreten. Er musste sich nach einem Schlaganfall schweren Herzens dem massiven Druck seiner konservativen Kabinettskollegen beugen. Als diese mit einem kollektiven Rücktritt drohten, räumte er endlich seinen Platz für den bisherigen Außenminister Anthony Eden. Dieses Geschehen in Verbindung mit der Tatsache, dass Eden, bis dahin ein sehr erfolgreicher zweiter Mann, sich im neuen Amt schnell als ziemlich unfähig erwies, mag wohl ein »Menetekel an der Wand des Bundeskanzleramtes« gewesen sein.27 Eine Überrumpelungsaktion nach englischem Muster wollte Adenauer gewiss ebenso verhindern wie den Aufstieg eines ungeeigneten Nachfolgers.

Nun begannen aber deutsche Journalisten bohrend nach den »viele[n] Edens in Bonn?« zu fragen.28 Die Spekulationen verstärkten sich, als der Kanzler im Herbst 1955 an einer Lungenentzündung schwer erkrankte – kurz nach der Rückkehr von seinem berühmten Moskau-Besuch, der mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion sowie dem russischen Versprechen geendet hatte, die letzten 11 000 deutschen Kriegsgefangenen nach über zehn Jahren freizulassen.29 Vom 16. September 1955 bis in den November hinein konnte Adenauer, dessen Umfragewerte nach der Heimholung der Gefangenen auf zuvor nie gekannte Höhen angestiegen waren, nicht im Palais Schaumburg erscheinen. Beinahe zwei bittere Monate lang war er in Rhöndorf ans Bett gefesselt und musste weitgehend hilflos zusehen, wie man sich von verschiedenster Seite den Kopf darüber zerbrach, was denn nun werden sollte, wenn er nicht mehr zu Kräften kommen würde.

In einem gründlich recherchierten Bericht befasste sich beispielsweise am 26. Oktober der Journalist Georg Schröder in der Welt mit der Nachfolgefrage, mit dem, was er »Das große Fragezeichen« in der Bonner Politik nannte.30 Schröder unterhielt zum Kanzler und zu dessen engstem Vertrauten Hans Globke, dem Staatssekretär im Kanzleramt, sowie zum Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Heinrich Krone, gute Verbindungen. Wie sich herausstellte, hatte er, wenn auch zeitversetzt, in Hildesheim dieselbe Jesuitenschule wie Krone besucht. Im Berlin der Weimarer Zeit hatten sie beide, wenn auch in unterschiedlichen Lagern – Schröder als Anhänger von Gottfried Treviranus, dem Mitbegründer der Volkskonservativen Vereinigung31, Krone als Reichstagsabgeordneter des Zentrums –, den Zerfall der ersten Republik aus nächster Nähe miterlebt. Nach Gründung der Bundesrepublik war Schröder bald ein ständiger Teilnehmer an den sogenannten »Kanzlertees«, an jenen Informations- und Hintergrundgesprächen, die Adenauer mit einem mehr oder weniger handverlesenen, exklusiven Kreis von Journalisten führte, wurde von diesem bisweilen aber auch allein zu einer Unterhaltung gebeten. Zugleich galt Schröder, der beispielsweise mit Ludger Westrick, dem Staatssekretär Erhards im Wirtschaftsministerium, eng befreundet war, nicht als reiner »Adenauer-Mann«, wie etwa später der Bonner Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, Fred Luchsinger.

Wie ein »Alpdruck«, so stellte Schröder fest, laste die Nachfolgefrage nach dem überraschenden Tod von Bundestagspräsident Hermann Ehlers wenige Wochen nach seinem fünfzigsten Geburtstag am 29. Oktober 1954 auf den verantwortlichen Männern der CDU/CSU. »Aus dem Führungsgremium heraus legte man Adenauer nahe, in einer Aussprache im kleinen Kreis die Frage des Kronprinzen zu klären. Der Bundeskanzler ist auf diese Anregung nicht eingegangen. Und das Führungsgremium sagte sich, daß eine derartige Besprechung ohne Teilnahme Adenauers den Kanzler verletzen würde. So ist nichts geschehen.«32 Die Motive für Adenauers Weigerung werden nicht erörtert – man wird sie jedoch nicht lange suchen müssen. Wenn der Kanzler sich auf einen bestimmten »präsumtiven« Nachfolger festlegte oder besser: festlegen ließ, hätte das eventuell wie eine freiwillige Selbstbegrenzung seiner Amtszeit aufgefasst werden können und seine Autorität untergraben. Das wollte er wohl um jeden Preis vermeiden.

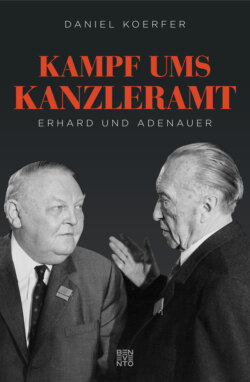

Stolzer Minister! Ludwig und Luise Erhard auf der Terrasse von Schloss Augustusburg in Brühl im Herbst 1949 beim Staatsempfang des Bundespräsidenten Heuss für das neue Kabinett.

Schröder nennt vier Kandidaten, die sich im Ernstfall auch ohne den Segen des »Alten« berechtigte Hoffnungen machen durften, von der Union auf den Schild gehoben zu werden: Finanzminister Fritz Schäffer, dem die CSU-Abgeordneten als einflussreiche Hausmacht zur Verfügung stünden; Karl Arnold, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, einen Mann des linken Parteiflügels; schließlich den vermittelnd wirkenden, 1955 gerade zum Außenminister ernannten früheren Fraktionsvorsitzenden Heinrich von Brentano, dem Schröder wegen seiner erwiesenen integrativen Fähigkeiten die besten Chancen einräumt; sowie den »vitalen und populären« Ludwig Erhard, »von dem man allerdings bis zum heutigen Tage den Eindruck hatte, dass er den politischen Fragen jenseits der Wirtschaftspolitik sich bewusst fernhielt«.33

Nach Schröders Artikel ließ sich die Tabuisierung nicht länger durchhalten.34 Breite Erörterungen der Nachfolgefrage in anderen Blättern folgten. Die New York Times meldete sogar, Fritz Schäffer sei von der Unionsspitze zum Nachfolger gekürt worden; der Kanzler habe allerdings bestritten, ihm diese Entscheidung bereits schriftlich mitgeteilt zu haben.35 Die dominante Position Adenauers wurde mit jedem Tag seiner Abwesenheit stärker infrage gestellt.

Natürlich suchte dieser einer Schwächung seiner Machtposition vorzubauen, so gut das vom Krankenbett aus möglich war. Fast täglich besprach er die Regierungsgeschäfte mit Hans Globke, dem ob seines Kommentars der NS-Rassengesetze umstrittenen und daher dem Kanzler wegen dessen Rückendeckung besonders loyal ergebenen Staatssekretär, gab Direktiven und Handlungsanweisungen – und mied den Kontakt mit seinem Vizekanzler, mit Franz Blücher von der FDP.36

Die als Koalitionspartner ohnedies wankelmütigen Freien Demokraten sollten trotz seiner Malaise keinesfalls eine Vergrößerung ihres Einflussbereiches erleben. Darin wurde Adenauer übrigens durch die Minister von CDU und CSU bestärkt, die eigens die Bildung eines Kabinettsrats in Erwägung gezogen hatten, um den Vizekanzlerposten eben nicht zu wichtig werden zu lassen.37 Verfassungsrechtliche Bedenken, besonders jedoch die zunehmende Besserung des Gesundheitszustandes des bettlägerigen Kanzlers verhinderten letztlich eine Verwirklichung. Derartige Gedankenspiele bewiesen indes, welch zentrale Rolle die körperliche Verfassung Adenauers für die Stabilität der Regierung spielte, wie alles auf seine Person zugeschnitten war.

Der Publizist Fritz René Allemann nahm denn auch die innenpolitische Entwicklung in der Bundesrepublik im Jahr 1955 zum Anlass für eine umfassende, hellsichtige Standortbestimmung, die er im November in der Zeitschrift Der Monat veröffentlichte und in ihren Grundzügen in seinem berühmten Buch Bonn ist nicht Weimar ein Jahr später erneut aufgriff. »Was kommt nach Adenauer?«, fragte er damals. Nicht die Person des Nachfolgers sei entscheidend, sondern die Auswirkungen, die ein Ausfall des Bundeskanzlers für die Verfassungsrealität der jungen Republik haben würden. Ein hilfreicher Gedanke. Die bestimmenden Elemente der Kanzlerdemokratie traten so in Umrissen hervor – sie herauszuarbeiten, bemühte sich Allemann als einer der ersten Kommentatoren.38 Sicher, die Nachfolgefrage stellte er an den Anfang seiner Überlegungen. Dabei gewann für ihn zwangsläufig die Persönlichkeitsstruktur des ersten Kanzlers der Republik eine besondere Bedeutung:

»Die ihn kennen, sind überzeugt, daß er nie anders, denn unter unabweisbarem Zwang das Steuer aus der Hand legen werde. Sie wissen auch etwas anderes: daß er keinerlei Neigung bezeugt, von sich aus einen Anwärter auszusuchen oder auch nur einem von ihnen seine besondere Gunst zuzuwenden … Man kann sich vorstellen, daß es dem alten Herren, der ein tüchtiger Menschenverächter ist, etwas wie spitzbübische Freude bereiten mag, mit sarkastischem Amüsement dem Spiel der entfesselten und doch aufgestauten Begehrlichkeiten zuzuschauen … Wenn er vor etlicher Zeit … andeutete, er gedenke seinen gegenwärtigen Posten durchaus noch weitere sechs Jahre zu versehen, bis 1961 also und ans Ende des dritten Bundestages, so ist das möglicherweise nur als kleines diabolisches Späßchen gemeint – aber eines, hinter dem doch auch ein Zipfelchen oder gar ein großer Zipfel Ernst hervorguckt.«39

Allemann erinnerte an das legendäre nächtliche Gespräch, das Adenauer am 28. September 1954 während der Londoner Konferenz – einer wichtigen Station auf dem Weg zur Rückgewinnung der 1945 verlorenen Souveränität – mit Luxemburgs Ministerpräsident Joseph Bech und dem belgischen Außenminister Paul-Henri Spaak im noblen Hotel Claridge’s geführt hatte und dessen Ohrenzeuge zufällig der Journalist Lothar Ruehl geworden war, der es später auszugsweise im Spiegel wiedergab. »Er sprach nicht von seinem Tode. Er war mit seinen Gedanken jenseits dieses Einschnitts. Er sprach, leidenschaftlich erfüllt von der Sorge eines Mannes, der weiß, daß ihm die Zeit davonläuft«, notierte sich Ruehl. Und er hielt Adenauers Mahnung fest: »Nutzen Sie die Zeit, solange ich noch lebe, denn wenn ich nicht mehr da bin, ist es zu spät – mein Gott, ich weiß nicht, was meine Nachfolger tun werden, wenn sie sich selbst überlassen sind; wenn sie nicht in fest vorgezeichneten Bahnen gehen müssen, wenn sie nicht an Europa gebunden sind.«40

Wichtige, die Mentalität Adenauers kennzeichnende Sätze. Der Alte Herr setzte sich offenbar schon frühzeitig mit der Nachfolgeproblematik auseinander, wobei ihn dabei die Angst bewegte, nach ihm könnten andere, in seinen Augen verantwortungslose, wankelmütige Politiker die westdeutsche Bevölkerung dazu bringen, die mühsam erreichte Einbindung in den westlichen Bündnisblock gegen unsichere, gefährliche nationale Verlockungen einzutauschen, sich auf eine verhängnisvolle Schaukelpolitik einzulassen.41 Seine Schlussfolgerung? Die Betonung der eigenen Unersetzlichkeit, wie Allemann resümiert.

Aber nicht allein deshalb war die Forderung, einen »Kronprinzen« zu küren, für Adenauer ohne Wert. Er erkannte wohl, dass seine Autorität nicht vererbbar war. Die Fraktion, deren Votum für die Nominierung eines Nachfolgers im Kanzleramt ausschlaggebend sein würde, konnte es im Gegenteil, so Allemann, als Eingriff in ihre originären Rechte empfinden, wenn ihr Adenauer einen Nachfolgekandidaten aufzuzwingen versucht hätte, und sich allein aus diesem Grund gegen ihn entscheiden. Für seine Funktion als Parteivorsitzender galt ein ähnlicher Zusammenhang – auch hier ließ sich nun einmal eine seiner bedeutendsten Fähigkeiten, seine Integrationskraft, auf niemand sonst übertragen. Er allein hielt lange eine tief heterogene, schwer zu steuernde Partei zusammen, demonstrierte überdies in seinen beiden »Rollen«, dass »Demokratie und Autorität einander nicht ausschließen«.42 Eine für die Deutschen wichtige, für die rasche Stabilisierung des demokratischen Gedankens in der Bundesrepublik gewiss mitentscheidende Erfahrung.

Aber zu welchem Preis erreichte Adenauer dies? Allemann glaubte, zum Preis der einseitigen Machtkonzentration, der »Atrophie der übrigen demokratischen Institutionen«. Das Kabinett arbeite nicht kollegial, das Parlament werde nur selten aktiv an der Gestaltung der Politik beteiligt, in den Parteien bleibe man unfähig, Führungsaufgaben zu übernehmen. Der Kanzler selbst kooperiere nur mit einem überschaubaren Kreis vertrauensvoll: mit Hans Globke, mit seinem Pressesprecher Felix von Eckardt, mit dem Kölner Bankier Pferdmenges und – so wird man hinzufügen müssen – mit Heinrich Krone.43 Der ehemalige Führer des Windthorstbundes, Generalsekretär der Zentrumspartei und Reichstagsabgeordnete Heinrich Krone, der nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit Jakob Kaiser, Andreas Hermes, Ernst Lemmer und Robert Tillmanns zu den Gründern der Berliner CDU gehört hatte, entging Allemanns Aufmerksamkeit vermutlich, weil er das Amt des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden erst im Juni 1955 von Heinrich von Brentano übernehmen sollte und daher damals noch nicht als eine der Schlüsselfiguren in Adenauers Kanzlerdemokratie hervorgetreten war.

Insgesamt fiel Allemanns Bilanz eher negativ aus. Er prophezeite der Bundesrepublik eine schwere Anpassungskrise, falls Adenauer überraschend sterben würde.44 Eine Gelegenheit zur empirischen Überprüfung seiner düsteren Prognosen erhielt der schweizerische Journalist allerdings nicht. Der Kanzler erholte sich im November 1955 zusehends, hatte die Wochenschau sogar ausnahmsweise im Krankenzimmer filmen lassen, um aller Welt seinen Genesungsprozess vor Augen führen zu können.45

Am Mittwoch, dem 24. November – und dem Tag der wöchentlichen Kabinettsitzung –, nahm Adenauer in Bonn wieder die Regierungsgeschäfte auf. In einer kurzen Ansprache im Rundfunk dankte er Alt und Jung in der Bevölkerung für die rege Anteilnahme, dankte ausdrücklich auch den »Zurückgekehrten aus der Sowjetunion und ihren Angehörigen« für die zahlreichen Genesungswünsche.46 Ein kluger propagandistischer Schachzug. Nichts hatte seine Popularität mehr gefördert als die Bilder von den heimkehrenden Kriegsgefangenen; ihre Freilassung bewerkstelligt zu haben rechnete man ihm allenthalben als große Leistung an. Verwies er also in seiner Rede auf die ausgelösten Gefangenen, konnte er hoffen, weiterhin die Welle der Zustimmung für seine Person und Politik zu mobilisieren.

Dies zu versuchen, besaß er allen Grund. Dazu brauchte er, der sich ja stets für Meinungsumfragen interessierte47, nur einen Blick auf die jüngsten Ergebnisse solcher Volksbefragungen zu werfen. Was beispielsweise die Fachleute vom Institut für Demoskopie in Allensbach um Erich Peter Neumann und Elisabeth Noelle nach seiner fast zweimonatigen Abwesenheit herausgefunden hatten, vermittelte ein recht zwiespältiges Bild. Zwar konnte er sich über die erwähnten hohen Popularitätswerte freuen – niemals später in seiner langen Amtszeit sollte er wieder so beliebt sein wie als erschöpfter, aber erfolgreicher Kanzler im Herbst 1955. Zugleich war aber auch gefragt worden: »In ungefähr zwei Jahren sind die nächsten Bundestagswahlen. Glauben Sie, Adenauer wird sich so gut erholen, daß er noch einmal Bundeskanzler werden kann?« Und darauf hatten doch tatsächlich 43 Prozent der Befragten geantwortet: »Nein, das glaube ich nicht«, während nur noch 25 Prozent Getreue der Ansicht waren, der Kanzler würde es noch einmal schaffen.48 Ganz generell fand der Einwand, Adenauer sei – unabhängig von seinem Gesundheitszustand – für die Wahrnehmung der Regierungsaufgaben mittlerweile zu alt, seit 1951 in allen Umfragen immer mehr Zustimmung. Hatten zunächst lediglich 12 Prozent der Befragten dies als gewichtiges Kriterium angesehen, so waren es 1956 bereits 27 Prozent und 1959 dann sogar 44 Prozent – zuletzt sollte es der bedeutendste Einwand gegen Konrad Adenauer überhaupt werden.49

Diese Stimmungslage konnte weder ihn selbst noch seine engste Umgebung oder die Spitzenpolitiker der CDU/CSU unberührt lassen. Robert Pferdmenges, Adenauer seit 1920 freundschaftlich vertraut und als Duzfreund verbunden, griff in seinem Artikel zum 80. Geburtstag des Kanzlers in der Zeit vom 5. Januar 1956 das heikle Thema auf: »Ohne Zweifel ist Adenauer ein großer Mann … Mittlerweile ist er der alte Kapitän geworden, der weiß, daß eines wichtig ist, das Wichtigste vor allem: Kurs halten. Und das Leben wäre ihm – und allen – leichter, wenn man wüßte, wer nach ihm das Steuer halten kann … Neulich sagte ich zu ihm: ›Wir werden allmählich alt. Noch zwei Jahre Bundestag, das wollen wir noch aushalten. Aber dann, bei der nächsten Wahl, dann mach ich nicht mehr mit, dann will ich meine Ruhe.‹ Doch Adenauer, halb nachdenklich, halb listig: ›Das wollen wir nochmal überlegen …‹«50

Das war für den diskreten, vier Jahre jüngeren Pferdmenges denn doch eine vergleichsweise deutliche Aufforderung an die Rhöndorfer Adresse, eine neue Besatzung auf der Kommandobrücke anzulernen. Zugleich zeigt der Dialog zwischen den beiden, dass Adenauer sich in diesem Punkte ungern in die Karten sehen und kaum beeinflussen ließ.

Das sollte auch Bruno Heck, der Bundesgeschäftsführer der CDU, bei einem ähnlichen Versuch erfahren. Er bemühte sich, vor dem in Stuttgart stattfindenden Parteitag im April 1956 – der Parteitag des Vorjahres war wegen der Rekonvaleszenz des Kanzlers und CDU-Vorsitzenden ausgefallen – die Rangordnung innerhalb der Union zu verändern. Heck, ein eher bedächtiger Schwabe und gelernter Altphilologe, der seine Dissertation über die Anordnung der Gedichte bei Catull geschrieben hatte, ging in aller Unschuld daran, Adenauer einen Vorschlag nahezubringen, den Heinrich Krone in die interne Debatte geworfen hatte: Die Personalunion zwischen Kanzleramt und Parteivorsitz sollte aufgelöst, Adenauer auf diese Weise entlastet werden, sich mit seiner ganzen Energie künftig allein den Regierungsgeschäften zuwenden.51 Die Gelegenheit schien im Frühjahr 1956 besonders günstig, weil in Stuttgart der CDU-Vorsitzende und der Parteivorstand neu gewählt werden mussten. Doch der Alte Herr, für den es, wie Heck sich erinnerte, einfach unvorstellbar war, »die Macht des Kanzlers und Parteivorsitzenden zu teilen«, wusste geschickt die Verwirklichung dieses Plans zu durchkreuzen.52

Aber nicht immer konnte er sich in jenen Monaten so leicht durchsetzen. Auf dem CDU-Parteitag vom 26. bis 28. April 1956 musste der machtbewusste Patriarch zum ersten Mal erleben, wie sich die Mehrheit der Versammlung gegen ihn, gegen sein ausdrückliches Votum entschied – ein für ihn sicherlich beunruhigender, unerfreulicher Vorgang, bei dem es indirekt auch um das heikle Thema seiner Nachfolge ging. Die beiden einflussreichen Landesverbände Rheinland und Westfalen hatten, angeführt vom jungen, ehrgeizigen Rainer Barzel, bereits vor dem Parteitag beantragt, die Zahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden auf vier zu erhöhen.53 Dahinter verbarg sich die Absicht, Barzels Mentor, dem im Februar 1956 durch ein Konstruktives Misstrauensvotum von SPD und FDP in Düsseldorf als Ministerpräsidenten gestürzten Karl Arnold, den Aufstieg in der Parteihierarchie zu ermöglichen, ohne den Konfessionsproporz zu gefährden oder eine Kampfabstimmung zwischen Arnold und Kaiser, dem bisherigen katholischen Stellvertreter Adenauers, zu provozieren.

Adenauer hatte sich bereits am 26. April 1956 im Bundesvorstand gegen dieses Vorhaben gewehrt, vermutlich weil er fürchtete, mit Arnold werde ein gefährlicher Rivale in eine herausgehobene Position gelangen. Er konnte aber nicht verhindern, dass der Antrag auf dem Parteitag zur Diskussion zugelassen wurde – obwohl er eben dies durch sein vorzeitiges Verlassen der Sitzung versucht hatte. Als dieser Tagesordnungspunkt am 28. April aufgerufen werden sollte, versuchte er ein weiteres taktisches Manöver: Er ließ die Plenarsitzung unterbrechen und den Parteiausschuss zusammenrufen. Nach 90 Minuten und einer intensiven nichtöffentlichen Debatte in diesem wesentlich kleineren Gremium stimmten dort 35 Teilnehmer für und 32 gegen den Antrag, die restlichen Anwesenden der insgesamt 126 Stimmberechtigten enthielten sich, wichen einer Entscheidung aus.54 Damit wurde ins Belieben des Parteitags gestellt, abschließend über den Antrag zu befinden; Adenauers Lavieren verpuffte wirkungslos.

Im Plenum verteidigte Josef Hermann Dufhues, Mitglied des CDU-Präsidiums von Westfalen-Lippe, die vorgeschlagene Änderung:

»Ihr wesentlicher Inhalt besteht darin, daß die Zahl der stellvertretenden Mitglieder auf vier erhöht wird. Dabei, meine verehrten Parteifreunde, handelt es sich nicht um ein Spiel mit Zahlen. Die Öffentlichkeit, vor allem aber unsere Mitglieder und Wähler, erwarten mit Spannung, welches Gesicht die Gesamt-CDU erhält durch die Wahl der Personen … Es ist selbstverständlich und bedarf keiner weiteren Begründung, daß auch der Bundesparteitag von Stuttgart eine einzige Kundgebung des Vertrauens zu Herrn Bundeskanzler Dr. Adenauer war – eines Vertrauens, das auf den staatsmännischen Leistungen dieses einzigartigen Mannes beruht (Starker Beifall) … Mit äußeren Demonstrationen einheitlicher Auffassungen ist dem Herrn Bundeskanzler aber am wenigsten gedient (Beifall). Er darf erwarten, daß wir … ihm mit der Achtung und Verehrung begegnen, die in seiner Persönlichkeit, seinem Amt und seinen staatsmännischen Leistungen ihre Grundlage haben. Er muß aber auch erwarten, daß natürliche Spannungen und unterschiedliche Meinungen und Auffassungen zum Ausdruck kommen und zum Wohle der Union in gemeinsamer Verantwortung gelöst werden.«55

Dufhues, dieser Rebell mit Samthandschuhen, der Adenauer in der Endphase der Kanzlerschaft noch viel Ärger bereiten würde, wusste seine Worte klug zu setzen. Er lobte den Kanzler ehrerbietig und gab ihm zugleich unmissverständlich zu verstehen, dass Konflikte innerhalb der Union nicht zwangsläufig im Verborgenen ausgetragen oder stets im Sinne des Vorsitzenden entschieden werden müssten. Erstmals in der Geschichte der CDU-Parteitage war damit von Dufhues das ungeschriebene Gesetz gebrochen worden, »in einer öffentlichen Debatte niemals gegen Adenauer aufzutreten«.56

Die Rede hinterließ einen tiefen Eindruck – Hans Ulrich Kempski schrieb in seinem Parteitagsbericht in der SZ in Bezug auf Adenauer sogar von »des Widerspenstigen Zähmung«.57 Sie verschaffte Dufhues den Ruf, ein unabhängig denkender, souveräner Mann zu sein, der, ohne persönlichen Ehrgeiz, sich aufrecht für eine Sache schlug; sie trug ihm Respekt ein über Jahre hinaus, ebnete ihm den Weg zum Posten des nordrhein-westfälischen Innenministers, spielte noch 1962 bei seiner Ernennung zum Geschäftsführenden CDU-Vorsitzenden eine Rolle.

Und die Rebellion im Ländle hatte Erfolg, die Delegierten nahmen den Antrag an! Den Namen Dufhues wird man denn auch in den Erinnerungen Adenauers vergeblich suchen. Denn der Parteivorsitzende musste sich damit abfinden, dass zu seinen Stellvertretern Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Kai-Uwe von Hassel – beide für die evangelische Seite – sowie die Katholiken Karl Arnold und Jakob Kaiser gewählt wurden.58

Aber nicht nur die Landesverbände oder einzelne Landesfürsten wie Arnold und von Hassel wollten plötzlich ihren Einfluss vergrößern. Auch in Bonn begann sich mancher zu regen, nicht bloß Gerstenmaier und Kaiser. Weil bei einer immer größeren Zahl von Unionspolitikern der Eindruck entstanden war, in der Hauptstadt habe die »Kanzler-Dämmerung« begonnen59, trachtete jeder danach, sich vor dem allgemein erwarteten Kampf ums Kanzleramt einen möglichst günstigen Startplatz zu sichern. Deshalb gab es ein wachsendes Interesse an der Verbreiterung der Spitzenpositionen – sowohl bei der Parteibasis, die sich eine bessere Auswahlchance versprach, als auch bei den Spitzenpolitikern, die hofften, endlich aus dem Schatten Adenauers herauszutreten.

Spätestens bis zur Bundestagswahl 1957, der man in der Union damals noch mit großer Skepsis und Sorge entgegensah, sollte eine endgültige Entscheidung in der Nachfolgefrage gefallen sein. Adenauers Zeit, so glaubten viele seiner »Parteifreunde«, sei im verflixten siebten Jahr seiner Regierung abgelaufen. Und das hing keineswegs ausschließlich mit seinem labilen Gesundheitszustand zusammen. Hatte er nicht alle seine Ziele in ungewöhnlich kurzer Frist erreicht? Die Bundesrepublik war durch die Pariser Verträge wieder ein – weitgehend – souveräner Staat geworden, als Mitglied der NATO fest in den westlichen Bündniskomplex eingebunden, die Wirtschaft brummte und unterfütterte wirksam politischen Wiederaufstieg und Demokratisierung nach der Diktatur, stellte überdies die Mittel für umfangreiche Wiedergutmachungsleistungen nicht zuletzt an Israel bereit. Die ein Jahrzehnt nach dem großen Krieg bereits erreichte innenpolitische Stabilität versprach zudem diesmal, anders als in den wenigen goldenen Zwanzigerjahren, dauerhaft zu sein.

Was blieb ihm also weiter zu tun? Regierte der Kanzler überhaupt noch – oder reagierte er bloß? In der Frage des Saarlandes hatte er doch ganz offenbar falsch taktiert, war er den Franzosen gegenüber viel zu nachgiebig gewesen. In der Ost- und Deutschlandpolitik würde sich so bald nichts mehr bewegen lassen. Die Wiedervereinigung rückte, allen Sonntagsreden zum Trotz, in immer weitere Ferne, je sichtbarer der Status quo in Europa festgeschrieben wurde. Dabei gab es Schwierigkeiten mit der Wehrgesetzgebung und ihrer Finanzierung, hatte sich außerdem Adenauers Gedankenspielerei mit einer Wahlrechtsänderung, dem sogenannten »Grabenwahlrecht«, als ausgesprochener Bumerang erwiesen. Die davon besonders bedrohten Freien Demokraten, als Koalitionspartner zur Abwehr einer SPD-Regierung in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht einmal unbedingt notwendig, hatten ja eigens deshalb in Düsseldorf verbittert das Bündnis mit der Union gekündigt und sich auf die Seite der Sozialdemokraten geschlagen. In Bonn spaltete sich die FDP in einen Ministerflügel, der aus 16 Abgeordneten bestand und in der Regierung ausharrte, sowie in eine Oppositionsgruppe. Lauter Alarmsignale.60 Wohl nicht ganz zufällig fiel die Krise der Regierung Adenauers im Jahr 1956 mit einer Intensivierung der Nachfolgedebatte, aber auch mit einer heftigen Auseinandersetzung über die Wirtschaftspolitik zusammen, mit einer tiefgreifenden Konfrontation zwischen dem Bundeskanzler und seinem Wirtschaftsminister Ludwig Erhard.