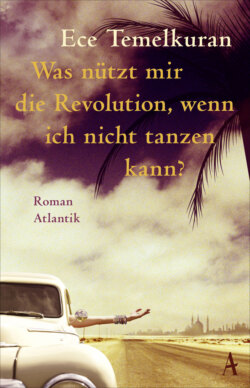

Читать книгу Was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann - Ece Temelkuran - Страница 7

2. Kapitel

ОглавлениеMechmoum: Jasminsträußchen

Ein zerrissener Engelsflügel aus Tüll in der einen Hand, ein mit weiß-rosa Federn geschmückter Zauberstab in der anderen. Ich fuchtele mit dem Stab in der Luft herum und brülle die schwarz verschleierte Frau an: »Sag mal, hast du sie noch alle! Was fällt dir ein, dein eigenes Kind zu schlagen?!«

Dann wende ich mich Amira und Maryam zu und deute mit dem Zauberstab auf die Stacheldrahtbarrikade. »Hat in diesem Land etwa keine Revolution stattgefunden? Kein Arabischer Frühling? Wozu der Stacheldraht! Wer wird hier eigentlich vor wem geschützt?«

Amira und Maryam bemühen sich um ernste Gesichter. Die Ladenbesitzer dagegen und die Soldaten, die hinter der Barrikade stehen und den Regierungspalast bewachen, sind längst in schallendes Gelächter ausgebrochen. Und während das einflügelige Mädchen an meinem Bein zerrt und heult, keift seine Mutter mich in tunesischem Dialekt an, wovon ich kein Wort verstehe. Die Lage ist heikel. Mir bleibt keine andere Wahl, als auf meinem Standpunkt zu beharren.

»Die Frage war ernst gemeint, Amira! Gab es hier eine Revolution oder nicht?!«

*

Noch reichlich verschlafen und in der Hoffnung auf eine Tasse Kaffee waren Amira, Maryam und ich an den Platz gekommen, wo das Gassengewirr der Altstadt seinen Ausgang nimmt. An den Kasbah-Platz, wo die berühmte Revolution stattgefunden hatte. Der Regierungspalast war von einer Stacheldrahtbarrikade umgeben. Doch während wir eben noch verträumt dort entlangschlenderten, fanden wir uns schon wenig später in folgender Situation wieder:

»Moment, wir versuchen es so«, sagte ich und drehte das kleine Mädchen, dessen Engelsflügel sich im Stacheldraht verfangen hatten, auf die andere Seite. Doch kaum hatte sich das Mädchen bewegt, verhedderten sich die Flügel weiter im Drahtgeflecht. Ich warf einen Blick zu seiner Mutter hinüber: Die Frau wirkte völlig überfordert. Sie war so sehr damit beschäftigt, ihr eigenes Gewand zu ordnen und dafür zu sorgen, dass sich ihr Kopftuch nicht löste, dass sie sich um die Flügel ihrer Tochter nicht kümmern konnte. Die Flügel rissen, das Mädchen weinte. Je mehr sie weinte, desto tiefer rutschte ihr der silbern schimmernde, gefiederte Heiligenschein in die Stirn, die Federn stachen ihr in die Augen, und sie schluchzte immer heftiger. Dann fing sie an, mir mit dem Zauberstab auf den Rücken zu schlagen. Der Stab war eher ein Stäbchen – unmöglich, damit jemandem wehzutun. Die Mutter aber wurde von erzieherischem Ehrgeiz gepackt und gab ihrer Tochter eine schallende Ohrfeige. Inzwischen hatte sich auch mein Halstuch im Stacheldraht verhakt, sodass der Knoten mir die Kehle zuzuschnüren drohte. Zu guter Letzt verfing sich auch der Saum des mütterlichen Ganzkörpergewands noch im Draht, und so saßen wir – zwei Frauen und ein Engel – kreischend um uns schlagend alle miteinander in der Falle. Als Maryam und Amira endlich durch die Dunstwolke morgendlicher Verschlafenheit hindurchgefunden hatten und uns zu Hilfe eilten, war ich längst so wütend geworden, dass ich die Mutter anbrüllte: »Sag mal, hast du sie noch alle! Was fällt dir ein, dein eigenes Kind zu schlagen?!«

Wir mussten aussehen wie drei im Fischernetz zappelnde Seeigel. Die Händler jedenfalls und die Soldaten vor dem Regierungspalast amüsierten sich köstlich über das Spektakel, das ihnen da geboten wurde.

In diesem Augenblick griff ich mir den Zauberstab des Mädchens, fuchtelte damit in der Luft herum und schrie: »Hat in diesem Land etwa keine Revolution stattgefunden? Kein Arabischer Frühling?«

Während Maryam vorsichtig an meinem Arm herumzupfte, redete Amira auf die Mutter ein und bekam dafür einige schnippische Antworten zu hören. Die Soldaten hielten sich die Bäuche vor Lachen. Maryam nahm mir eilig den Zauberstab ab und gab ihn dem einflügeligen Mädchen zurück. Die Mutter schrie uns etwas hinterher, doch Amira brüllte noch lauter zurück. So tauchten wir schlecht gelaunt in die Altstadtgassen ein. Game over stand auf den T-Shirts, die die amüsierten Ladenbesitzer als Revolutionsandenken verkauften.

Amira reckte einen Arm gen Himmel und rief aus vollem Halse: »Man sollte Patrouillen bilden, die sich um solche Leute kümmern! Dann würde nicht lange gefackelt, wenn jemand sein Kind so behandelt! ›Vielen Dank für alles, was Sie bisher getan haben. Ab jetzt übernehmen wir‹, hieße es dann, und weg wäre das Kind! Zu irgendwas muss die Revolution doch gut sein!«

Maryam nuschelte nur etwas wie: »Es war der Frau eben peinlich, als die Leute plötzlich alle gelacht haben …«

Ich – noch immer auf Konfrontationskurs – wickelte mir meinen zerrissenen Schal um den Hals und sagte: »Ich kapiere wirklich nicht, wofür der Stacheldraht gut ist. Das ist doch der Kasbah-Platz! Hier hat doch die Revolution stattgefunden! Wovor muss sich der Staat denn jetzt noch schützen?«

»Ist halt so«, erwiderte Amira schicksalsergeben. Das war’s an frühmorgendlicher Analyse.

Im Gänsemarsch, den Blick stets auf Amiras Füße gerichtet, drängelten wir uns durch das Gassengewirr der Altstadt, bis wir bei einem Café ankamen. Immer noch erregt über das, was ich kurz zuvor erlebt hatte, kam mir die Bestellung vielleicht etwas zu schroff über die Lippen: »Drei Kaffee!«

»Lavazza oder normal?«, fragte der Kellner so gelassen zurück, als könne ihn selbst ein Weltuntergang nicht aus der Ruhe bringen.

»Normal«, erwiderte ich, was auch immer das bedeuten mochte. Er aber, der offenbar keine Ahnung davon hatte, was es heißt, sich kurz zu fassen, fragte weiter: »Express? American?«

Allmählich bekam ich den Eindruck, dass der Kerl sich über mich lustig machen wollte. »Express!«, entgegnete ich ungeduldig und konnte mir nicht verkneifen, hinzuzufügen: »Und zwar Orient-Express, Habibi!«

Amira musste lachen, fasste mich am Arm und flüsterte mir ins Ohr: »Wir sind hier nicht in Beirut, Fräulein. Sag bitte nicht Habibi zu den Männern!«

Jetzt lachte auch Maryam, und unser Ärger legte sich ein wenig. Wobei der »Express« selbstredend auf sich warten ließ und der Kellner nur argwöhnisch zu uns herüberschielte.

Das Café hatte etwas Höhlenartiges. Aber es war das einzige hier, in dem auch Frauen saßen. »Dieser Kellner kann einem ganz schön auf die Nerven gehen«, sagte ich. Woraufhin Amira einen zuckersüßen Seufzer ausstieß, sich Luft zufächelte, eine kerzengerade Haltung annahm, die Brust herausstreckte und den Kellner mit einem sanften Lächeln bedachte. Maryam war Amiras Getue sichtlich unangenehm. Sie putzte sich demonstrativ die Nase, lehnte sich zurück, zog die Hosenbeine hoch und wippte nervös mit dem Fuß. Doch dank Amiras Lächeln traf der Orient-Express jetzt umgehend ein. Mit dem ersten Schluck Kaffee begann endlich auch mein Gehirn wieder zu funktionieren. Erstens: Wie bereits vermutet, hätte ich nachts bloß in die entgegengesetzte Richtung laufen müssen, um direkt ins Stadtzentrum zu kommen. Zweitens: Nicht nur Amira und Maryam, die ich vergangene Nacht im Schein der Feuerwerkskörper nur bruchstückhaft zu Gesicht bekommen hatte, waren bei Tageslicht deutlicher zu erkennen – auch ihr Verhältnis zueinander erschien mir jetzt viel klarer.

Amiras Körper hatte schwer an ihren vollen Brüsten zu tragen. Ihr Gesicht, das fortwährend lächelte, wurde fast komplett von ihren schwarzen Augen ausgefüllt. Die schmalen Augenbrauen, wie von einem Künstler mit raschem Pinselstrich hingeworfen, hoben sich klar von ihrer makellosen, milchschokoladigen Haut ab. Die rätselhafte Koketterie kleiner Frauen verwandelte ihren Körper in ein einziges quirliges Energiebündel – als könnte sie jeden Moment aufspringen und loslaufen. So zwang sie ihre Umwelt, ständig auf der Hut zu sein.

Maryams Körper dagegen war lang und flach. Engmaschig und hart wie Beton. Ihr Gesicht war ebenmäßig, doch lag ein Ausdruck darin, als hinge ein »Geschlossen«-Schild an ihrer Stirn, das sie niemals herunternahm. Es war mir ein Rätsel, ob sie deshalb so wenig weiblich wirkte, weil sie in diesem Körper zur Welt gekommen war, oder ob ihr Körper sich nach ihrem Selbstbild geformt hatte. Wenn sie einen anschaute, dann meist mit zusammengekniffenen Augen. Dabei hoben sich jedes Mal Nase und Kinn. Aber sie strahlte auch etwas Zärtliches aus und hatte eine fürsorgliche Ader, die meist völlig unerwartet zutage trat und weniger mir als vielmehr Amira galt. Jetzt zum Beispiel, wo sie gerade einen der großen Zuckerwürfel, die mit dem Kaffee gekommen waren, in Stücke brach, eines davon in Amiras Tasse gleiten ließ und umrührte, ohne sich dessen bewusst zu sein. Es waren Kleinigkeiten wie diese, die mir ihre Beziehung zueinander offenbarten. Sie zelebrierten ihr Wechselspiel vor meinen Augen: Als Amira etwa den Löffel aus ihrem Kaffee zog, ihn in Maryams Tasse steckte und fragte: »Soll ich deinen auch umrühren?« Oder als Maryam Amiras Zigarette anstecken wollte, und Amira sagte: »Zünd dir ruhig erst deine an.« Als Maryam sich vergewisserte, dass Amiras Handtasche sicher verstaut war, und Amira sie aufforderte: »Stell sie doch da hinten hin«, als wären sie seit Jahren aufeinander eingespielt. Oder als der Kellner unter dem Vorwand, den Aschenbecher leeren zu wollen, Amira so nahe kam, dass Maryam ihm den Aschenbecher brüsk entgegenstreckte und bemerkte: »Von hier aus geht’s besser!«

So bestärkten sie sich gegenseitig in den Rollen, in denen sie sich wohlfühlten. Zwei, die sich nacheinander in der schwankenden Gondel eines Riesenrads niederließen, wobei die eine jede Bewegung der anderen kopierte. Bevor das Riesenrad sich zu drehen begann, versuchten sie mit kleinen Gewichtsverlagerungen die Balance zu halten. Normalerweise ertrage ich es nicht, etwas länger zu beobachten: weder das Weltgeschehen noch den Arabischen Frühling, und die Politik meines Heimatlandes schon gar nicht – diesen beiden Frauen aber hätte ich stundenlang dabei zuschauen mögen, wie sie sich immer weiter ineinander verflochten.

Geraume Zeit später dann – wir saßen noch lange dort – hielt mir ein weiß gewandeter Blumenverkäufer seine Jasminsträußchen unter die Nase. »Mechmoum! Mechmoum!« Selbst Amira gelang es nicht, ihn abzuwimmeln. Immer wieder stupste er mich an, um eines seiner Sträußchen loszuwerden, die in einem riesigen grünen Kürbis steckten, und machte dazu sein Verkäufergesicht – so vertrauenerweckend, mitleiderregend und freundlich wie möglich. »Dann gib ihm halt einen Dinar«, seufzte Amira. Ich tat es und war ihn los.

Als ich mir das Sträußchen hinters Ohr steckte, so wie ich es bei dem Verkäufer gesehen hatte, lachte Amira. »Das machen nur Männer. Bei Frauen bedeutet es, dass sie leicht zu haben sind.«

»Ojemine!«, sagte ich und legte das Sträußchen auf den Tisch. Maryam griff danach, drehte es zwischen den Fingern hin und her und blickte Amira an. Dann steckte sie es sich hinters Ohr – kein leichtes Mädchen, nein, ein ganzer Kerl. Sie warf uns ein verführerisches Lächeln zu.

Der Jasminverkäufer – offenbar war er Stammkunde des Cafés – setzte unterdessen seinen Fes ab, den er ohnehin nur für Touristen trug, warf seine Sandalen vor die Tür und setzte sich, wobei er seine breiten, schwieligen Füße auf die Straße streckte. Sein Kaffee kam auf der Stelle. Weder Amira noch Maryam konnten das sehen, eine Säule in der Mitte des Raums nahm ihnen die Sicht. Mit dem Fes war auch der heiter-folkloristische Ausdruck aus seinem Gesicht verschwunden, das jetzt nur noch griesgrämig vor sich hin schaute.

Zwei Kinder machten vor ihm halt. Beide hatten ihre Hände in den Taschen vergraben. Der Junge sah aus wie zehn, seine ältere Schwester hinter ihm war höchstens zwölf. Zwei Tagelöhner mit knurrenden Mägen. Hatten sie gestern noch Arbeit gehabt, so war sie heute weg, aber Geld musste trotzdem ins Haus. Sie tuschelten kurz miteinander. Dann setzte der Junge seinem Kindergesicht die ernste Miene eines Erwachsenen auf und schritt auf den Jasminverkäufer zu. Der wollte mit diesen beiden Fliegengewichten des freien Marktes nichts zu tun haben, und um sie loszuwerden, richtete er seinen Blick in die Ferne. »Für wie viel verkaufst du die?«, fragte der Junge in beeindruckend geschäftsmäßigem Ton. Der Alte würdigte ihn keines Blickes. Der Junge schaute sich zu seiner Schwester um. Die erinnerte ihn mit eindringlicher Miene an ihre prekäre Lage. Also warf sich der Junge in die Brust und machte ein grimmiges Gesicht, so wie er es von seinem Vater gelernt hatte, von dem er wusste, dass er ein ganzer Mann war.

»Für wie viel du die verkaufst!«

Nach langem Schweigen ließ sich der Verkäufer zu einer Antwort herab: »Für einen Dinar.« Wie ein Funker, der an der Front die richtige Frequenz erwischt hat, schob der Junge, ohne Atem zu holen, seine zweite Frage hinterher: »Und wie viel bezahlst du?«

Aber der Verkäufer wollte keinen zusätzlichen Konkurrenten, denn nichts anderes war der Junge für ihn. Wenn auch einer, vor dem er keine Angst zu haben brauchte. An dem er schamlos seine Wut auf so viele andere auslassen konnte. Die Zurückweisung hatte das Gesicht des Jungen noch erwachsener gemacht. »Kaufst du sie bei den Blumenhändlern am Bahnhof?«

Plötzlich versetzte der Verkäufer dem Jungen einen Tritt. Mitten in den Bauch. Doch niemand sah sich genötigt einzuschreiten. »Der Typ hat das Kind getreten!«, sagte ich zu Maryam und Amira. Maryam sprang sofort auf, Amira drehte sich mit übereinandergeschlagenen Beinen auf ihrem Sitz herum. Sie hatten es nicht gesehen, noch immer war ihnen die Säule im Weg. Der Alte wirkte so gelassen wie eine Kuh, die ein paar Fliegen verscheucht hat. Dem Jungen stieg die Zornesröte ins Gesicht. Seine Schwester half ihm auf, bevor noch jemand über ihn stolperte. Dann suchten sie das Weite. Der Verkäufer ordnete kopfschüttelnd die Sträußchen auf dem Kürbis. In diesem Kopfschütteln war der kleine Junge zu erkennen, der früher selbst geschlagen worden war und jetzt mit Recht zurückschlug. So verzieh er sich selbst sein brutales Verhalten, wie alle brutalen Menschen es tun.

Maryam, Amira und ich sahen einander nicht an. Schlecht gelaunt blickten wir in unterschiedliche Richtungen und zogen heftig an unseren Zigaretten. »Was ist das heute bloß für ein Tag?«, fragte ich.

Maryam hatte die passende Antwort schon parat: »Der Nationalfeiertag zur Qual des tunesischen Kindes!«

»Mir ist hier zu dicke Luft. Lasst uns zahlen«, sagte ich. Während Amira aufstand, hatte Maryam sich um alles schon gekümmert. Die Rechnung kam sofort – Express! Ich stopfte meinen Mechmoum demonstrativ zurück in den Kürbis des Jasminverkäufers. Wie nicht anders zu erwarten, brach damit für ihn nicht die Welt zusammen. Maryam und Amira funkelten ihn – in synchronisierter Kameradschaft – böse an und zischten: »Schäm dich!« In einiger Entfernung gewahrte ich den Jungen, der uns bei unserer kleinen Racheaktion beobachtet hatte. Er schaute noch eine Sekunde zu uns herüber, dann rannte er los und verschwand in der Menge.

Von Platzangst gequält, quetschten wir uns durch die Menschenmenge in den Gassen, bis wir das Bab El Bhar erreichten, das Tor am anderen Ende der Altstadt. Unter seinem Bogen, am Anfang der breiten und übermäßig sonnenbeschienenen Avenue Habib Bourguiba, die ins Zentrum der Neustadt führt, blieben wir stehen. Vor dem Tor ein Meer von Menschen, gleißendes Licht, Streit. »Ich habe noch etwas zu erledigen«, sagte Maryam mit Unbehagen in der Stimme. »Wir sehen uns dann wohl heute Abend im Hotel.« Und Amira setzte hinzu: »Ich auch. Bis später dann.« Ich hatte nichts zu erledigen, deswegen war ich ja hier, also sagte ich nichts. Die beiden verschwanden in unterschiedlichen Richtungen in der Menge, während ich wieder in die Gassen der Altstadt eintauchte, um zum Hotel zurückzukehren.

Wie ich mich so im Zeitlupentempo durch einen Film im Schnellvorlauf bewegte, sah ich mich plötzlich den beiden Geschwistern von vorhin gegenüber. Sie hüpften direkt vor mir auf und ab wie zwei Mandarinen in den Rocktaschen einer jungen Frau, die einen Abhang hinunterrennt. Mir musste die Barmherzigkeit wohl ins Gesicht geschrieben stehen. Das Mädchen streckte mir drei Fatimahände entgegen. Offenbar hatten sich die beiden, nachdem aus dem Jasmingeschäft nichts geworden war, nun auf den Verkauf von Glücksbringern verlegt. Ich kaufte alle drei. Bei meiner Rückkehr nach Istanbul, so ging es mir durch den Kopf, würde ich sie Ayșe, Aylin und Çiğdem schenken. Geistesabwesend drückte ich dem Mädchen einen aberwitzig hohen Betrag in die Hand. Offenbar war es so viel, dass der Junge das Gefühl hatte, mir etwas schuldig zu sein. »Was machst du in Tunis?«, fragte er mich. »Bist du Journalistin?«

»Nein«, sagte ich.

»Warum bist du dann hier?«

»Weil das Land, aus dem ich komme, auch kein Herz für Kinder hat.«

Seine Schwester zupfte ihn am Ärmel, und so schnell, wie sie gekommen waren, verschwanden sie wieder in den düsteren Gassen des Basars.

Ich wollte gerade das Hotel betreten, da machten sich zwei Straßenhunde direkt vor mir bereit, aufeinander loszugehen: Sie knurrten und fletschten die Zähne. Doch noch ehe einer dem anderen an die Kehle springen konnte, ließen sie ganz unvermittelt wieder voneinander ab. Als wäre ihnen plötzlich die ganze Sinnlosigkeit ihres Tuns bewusst geworden, gingen sie in unterschiedliche Richtungen auseinander. Ich blieb noch ein wenig stehen, sah ihnen nach und spürte dabei die tiefe Erleichterung einer vermiedenen Konfrontation. Schließlich war ich hierhergekommen, um mich der politischen Schlammschlacht zu entziehen, die mich den Job gekostet hatte, und hatte mich in meinem Schneckenhaus verkrochen. So zog ich mich in diesem Land, das ich kaum kannte und das mich eigentlich auch gar nicht interessierte, in mein Hotelzimmer zurück. Gedächtnislos wie ein Straßenhund, der einem Kampf noch einmal aus dem Weg gegangen ist.

Als ich in mein Zimmer kam, entdeckte ich auf dem Fußboden einen intensiv nach Jasmin duftenden Briefumschlag. Ich öffnete ihn und sah hinein: eine Einladung. Noch konnte ich nicht wissen, dass diese Einladung nicht allein mir, sondern uns allen dreien die Möglichkeit eröffnen würde, einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen und ins Unbekannte aufzubrechen. Dabei hätte der Jasminduft mir zumindest eine Ahnung davon geben sollen, auf welches Abenteuer wir uns einließen. Aber wenn ich Ihnen jetzt davon erzähle, werden Sie mir recht geben, dass die Dinge sich nicht unbedingt so entwickelten, dass wir sie hätten vorhersehen können.