Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 4

Das Zeitalter der Extreme Vorwort von Richard J. Evans

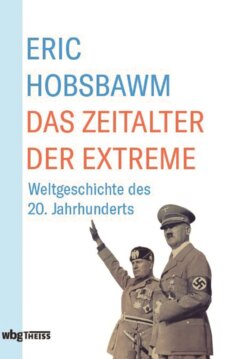

ОглавлениеEric Hobsbawm (1917–2012) war und ist nach wie vor bestens bekannt für seine meisterhafte Geschichte des „langen 19. Jahrhunderts“ in drei Bänden, die 1962, 1975 und 1987 erschienen sind: The Age of Revolution, The Age of Capital und The Age of Empire (dt. Europäische Revolutionen 1789–1848, Die Blütezeit des Kapitals 1848–1875, Das imperiale Zeitalter 1875–1914; unveränderter Nachdruck Darmstadt 2017). Alle drei Bände gehörten zu einer ehrgeizigen, 40-bändigen „History of Civilization“, deren Bände zunächst auf Englisch von Weidenfeld & Nicolson veröffentlicht, aber anschließend in viele andere Sprachen übersetzt wurden. Hobsbawm hatte die drei Bände nicht als zusammenhängendes Werk konzipiert, aber der Erfolg jedes einzelnen Bandes führte beinahe zwangsläufig dazu, dass der Verlag einen Folgeband in Auftrag gab. Im Einklang mit dem Gesamtcharakter der Reihe wurde jeder Band thematisch und nicht chronologisch strukturiert. Er behandelt nicht nur die politische Geschichte, sondern auch die Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte des jeweiligen Zeitraums. Die Absicht war nicht, eine allgemeine Globalgeschichte zu schreiben, vielmehr ging es Hobsbawm darum, die wachsenden und sich immer weiter verzweigenden Auswirkungen der „Doppelrevolution“ – der Industriellen Revolution in Großbritannien und der Französischen Revolution von 1789–94 – auf den Rest der Welt nachzuzeichnen. Bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von The Age of Empire/Das imperiale Zeitalter, das die Jahre bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs abdeckt, trug Hobsbawm sich mit dem Gedanken an einen Folgeband, der das 20. Jahrhundert in gleicher Weise behandeln sollte.

Hobsbawm, der im Wien der 1920er-Jahre aufgewachsen war und während seiner Schulzeit in Berlin Anfang der 1930er-Jahre Kommunist wurde, bevor seine Familie – allesamt britische Staatsbürger – nach Großbritannien ausreiste, machte sich von einem weitgehend marxistischen, wenn auch unorthodox-marxistischen Standpunkt an seine Aufgabe, Werke der allgemeinen Geschichte zu schreiben. Er begann mit den wirtschaftlichen Entwicklungen (im marxistischen Sinne grob gesagt die „Basis“, von der alles andere abhing) und widmete sich anschließend den politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen (dem „Überbau“). Im April 1988 legte er ein fertiges Exposee vor, im Dezember unterschrieb er den Verlagsvertrag für den Band.

Doch schon bald war er angesichts des Falls der Berliner Mauer im darauffolgenden Jahr und des anschließenden Zusammenbruchs des Kommunismus, der Auflösung der Sowjetunion und der Entstehung neuer unabhängiger Staaten überall in Osteuropa gezwungen, das gesamte Projekt zu überdenken. Hobsbawm war Mitglied der Kommunistischen Partei Großbritanniens geblieben, obwohl er nach der Niederschlagung der demokratischen Revolution in Ungarn 1956 durch die Rote Armee praktisch mit ihr gebrochen hatte. Und er hatte sich den Glauben daran bewahrt, dass trotz allem die Zukunft im kommunistischen Modell einer egalitären Gesellschaftsordnung auf der Grundlage des Gemeineigentums an den Produktionsmitteln liege. Nun zwangen ihn die Ereignisse der Jahre 1989–90, seine früheren Überzeugungen und mit ihnen sein ursprüngliches Konzept für seine Geschichte des 20. Jahrhunderts auf den Prüfstand zu stellen.

Der Untergang des Kommunismus bot ihm jetzt ein Enddatum, sodass der gesamte Zeitraum vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der Sowjetunion als ein Ganzes gesehen werden konnte, dessen verbindendes Element bis zu einem gewissen Grad der Aufstieg und das Scheitern des kommunistischen Experiments war. Mit seiner gewohnten, beinahe unheimlichen Fähigkeit, neuartige Konzepte zu entwickeln, die der unausgeformten Masse historischer Strukturen und Entwicklungen eine gewisse Ordnung auferlegten, nannte er diesen Zeitraum „das Kurze 20. Jahrhundert“. Seine ursprüngliche Zweiteilung des Zeitraums – eine erste Hälfte im Zeichen von Gewalt, Chaos, Krieg und Völkermord, die 1945 endet, und eine zweite im Zeichen von Frieden und Wohlstand, welche die Jahre seitdem umfasst – ersetzte er durch eine dreigliedrige Struktur: ein „Zeitalter der Katastrophe“ von 1914 bis 1945, dann ein „goldenes Zeitalter“ vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Ölkrise und Konjunkturschwäche von 1973 und schließlich ein „Erdrutsch“ von 1973 bis 1991, als die Welt aus seiner Sicht „ihre Orientierung verlor“.

Nach einem langen und manchmal schmerzhaften Prozess des Umschreibens beendete Hobsbawm das Buch 1993, im darauffolgenden Jahr erschien es auf Englisch. Es wurde sein erfolgreichstes Buch. Es stülpte einem chaotischen Jahrhundert ein Gefühl von Ordnung über und gab Lesern das geistige Rüstzeug an die Hand für den Versuch, es zu verstehen. Es wurde in dreißig Sprachen übersetzt und verkaufte sich weltweit millionenfach. In Brasilien beispielsweise stand es 1998 mit einer Viertelmillion verkaufter Exemplare an der Spitze der Bestsellerlisten. Die einzige Weltsprache, in der es nicht erschien, war Französisch. In Frankreich vereitelten antikommunistische Intellektuelle die Veröffentlichung, bis Hobsbawm und sein Agent einen kleinen belgischen Verlag fanden, der eine französische Übersetzung herausbrachte.

Das Buch weist all das auf, was Hobsbawm als Historiker ausmachte – eine scheinbar mühelose Beherrschung der Fakten, interpretatorische Klarheit, begriffliche Schärfe, erhellende Beispiele sowie Anekdoten und Zitate, um die Argumente zu untermauern. Dazu kommt ein glänzender literarischer Stil, der die Lektüre zu einem unangestrengten und aufregenden Leseerlebnis macht. Natürlich stieß es aus einer Reihe von Gründen auf Kritik, wahrscheinlich vor allem wegen seines Eurozentrismus: Das „goldene Zeitalter“ der 1950er- und 1960er-Jahre mag in Europa golden gewesen sein, aber für China, Korea und Vietnam konnte man schwerlich dasselbe behaupten. Linke Autoren fanden das kommunistische Engagement des Verfassers ziemlich nichtssagend, seine offenkundige Abneigung gegen Aspekte modernistischer Kunst und Kultur borniert, seine Behandlung der amerikanischen Geschichte oberflächlich, seine Herangehensweise an Geschlechterfragen altmodisch, seinen Pessimismus hinsichtlich der Zukunft übertrieben. Man kann mit diesen Kritikpunkten allerdings auch ganz anders umgehen und sie sich als Diskussions- und Streitthemen vorstellen. Was Hobsbawm schrieb, war nie nichtssagend, und Das Zeitalter der Extreme lädt die Leser ein, die große Vielfalt an Informationen nicht bloß aufzunehmen, sondern auch darüber nachzudenken, worauf all das hinausläuft und wie das „Kurze 20. Jahrhundert“ am besten verstanden werden kann. Einig waren die Rezensenten sich alles in allem im Lob der vielen Vorzüge des Buches. Einhellig waren sie der Meinung, dass es ein Meisterwerk war.

Was das Buch besonders faszinierend macht, ist mitzuerleben, wie sein Verfasser sich bemüht, „eine lebenslange Position zu überdenken“. Hobsbawm verteidigt das kommunistische Unterfangen nicht, sondern sucht in der Rückschau zu einer ausgewogenen Beurteilung zu kommen. Es wird gelegentlich behauptet, Geschichte werde von den Siegern geschrieben, aber im Zeitalter der Extreme wird Geschichte von einem ihrer Verlierer geschrieben, einem lebenslangen Kommunisten, der sich mit der epochalen Niederlage der Sache abgefunden hat, der er über so viele Jahrzehnte so viel von seiner Zeit und Energie gewidmet hat. Hobsbawm selbst erkannte diese Tatsache an, aber, so fügte er hinzu, „aus Verlierern werden die besten Historiker“.

Sir Richard J. Evans gilt als der britische Fachmann für deutsche und europäische Geschichte, insbesondere des 20. Jahrhunderts. Er war nicht nur Professor an der Universität Cambridge, sondern leitete auch das renommierte Wolfson College von 2010 bis 2017. Er wurde u.a. mit dem Wolfson Literary Award for History ausgezeichnet. Im Februar 2019 erschien von ihm die Biographie „Eric Hobsbawm: A Life in History“.