Читать книгу Comanchen Mond Band 1 - G. D. Brademann - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

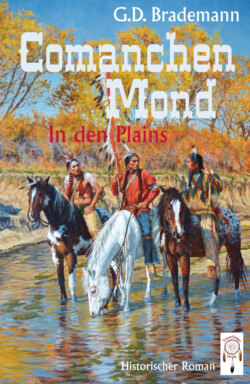

Teil I In den Plains

ОглавлениеDer Sommerwind bewegte das hüfthohe Gras wie Wellen den Ozean. Die Sonne stand gleißend hell am weiß-blau flimmernden Himmel. Verstreut, wie kleine Oasen, ragten hohe Baumgruppen aus einem Meer voller Gras – einsame Wächter, die nach Eindringlingen Ausschau hielten, Beschützer der Weite.

Weich geschwungene Kreideplateaus unterbrachen die gerade Linie des Horizonts. Tief in die Hochgrasebene eingeschnittene seichte Flüsschen schlängelten sich durch tiefe Canyons, umgeben von Pappeln, Weiden, Eichen, wilden Pflaumen- und Pekannussbäumen. Unterirdische Wasseradern brachen aus geheimen Höhlen hervor, versickerten vor hoch aufgeschütteten Flussterrassen in der sengenden Sonne.

Um eine von diesen rot und ockerfarbenen Felsengebilden wand sich ein fast ausgetrocknetes Flussbett nach Osten. Es war ein trockenes Jahr gewesen. Unter dem wolkenlosen Himmel verdorrte das Gras bereits. Trotzdem gab es noch einige Wasserstellen, und spärlicher Regen reichte oft aus, um dieser Landschaft wieder seine Schönheit zurückzugeben.

Eine dichte Staubwolke zeigte an, wo eben noch eine riesige Herde Büffel friedlich gegrast hatte. Einige Nachzügler, alleingelassen, setzten sich träge in Bewegung. Sie ließen sich Zeit. Von ihren Körpern schälte sich die Behaarung, hing in Fetzen bis auf den Boden hinunter, aber das tat ihrer majestätischen Erscheinung keinen Abbruch. Allein die furchteinflößenden Hörner, die sich drohend über ihren Köpfen erhoben, machte sie zu gefährlich aussehenden Kreaturen.

Plötzlich erwachte das Leben in ihnen, und sie donnerten in einem unglaublich schnellen Galopp davon, bis sie wieder langsamer wurden, weil sie die Herde eingeholt hatten. Hörner von fluchtbereit sichernden Antilopen tauchten kurz aus dem hohen Gras auf, um wenige Augenblicke später wieder zu verschwinden. Schon einen Herzschlag später erinnerte nichts mehr an sie. In der Morgensonne glitzerten tausende Tautropfen an sich im leichten Wind wiegenden Gras. Zwischen halbvertrockneten Rispen hingen blaue, goldene, gelbe und rote unscheinbar aussehende Blüten. Ein einziger Zauber, so wunderbar und anrührend, dass es dem, der es zu sehen vermochte, jedes Mal wieder den Atem verschlug.

Mitten in dieser Welt vollkommener Wunder tauchte der Kopf eines Mustangs aus einem Wellental auf. Ein Sonnenstrahl brach sich tausendfach an der Spitze einer etwa 13 Fuß langen Lanze, die ein Comanchenkrieger triumphierend zusammen mit dem daran flatternden Skalp in die flirrende Hitze hielt. Hinter ihm kam eine zweite, ebenso geschmückte Lanze zusammen mit weiteren Mustangs hoch. Nacheinander erklommen sechs Reiter die obere Kante des Wellenberges und ritten auf der anderen Seite wieder hinunter. Ihre kleinen robusten Mustangs reagierten auf den kleinsten Schenkeldruck. Sechs Comanchen zeigten sich – stolz, zu allem entschlossen, kriegserprobt und gezeichnet von einem hinter ihnen liegenden blutigen Kampf. Sie kamen geradewegs von Osten, direkt aus dem Sonnenaufgang. Es war ihr Land, ihre angestammte Heimat, die sie bereit waren, mit ihrem Blut zu verteidigen.

Obwohl der Anblick der weiten, unendlichen Plains mit ihrem flimmernden Horizont und dem oftmals bis zur Brust reichenden Gras auf viele der fremden Eindringlinge einen bedrückenden Eindruck machte, hielt es sie nicht davon ab, dieses Land in Besitz zu nehmen. Land, das ihnen nicht gehörte – Indianerland. Noch waren es nur wenige, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in das Gebiet der Comanchen eindrangen. Es hätte durchaus ein friedliches Miteinander werden können. Im Laufe der Jahre jedoch kamen mehr und mehr Siedler. Sie nahmen sich einfach ohne zu fragen, was den Comanchen gehörte. Doch dieses Volk, das sich selbst „Jene, die kämpfen möchten“ nannte, war nicht bereit, sich ohne Gegenwehr vertreiben zu lassen. Daher kam es zu immer größeren blutigen Konflikten.

Die junge Republik Texas, die sich inzwischen gegründet hatte, war entschlossen, dieses Problem so schnell wie möglich mit Gewalt, brutal und vor allem endgültig zu lösen. Schließlich hatte man das Land der Comanchen 1838, ohne sie um Erlaubnis zu fragen, zur Besiedlung freigegeben. So begann ein erbarmungsloser Ausrottungskrieg, der entgegen den Erwartungen der Texaner fast vierzig Jahre andauern sollte. 1838 meldeten sich in Texas etwa zweitausend Freiwillige, die gegen die Comanchen in den Krieg ziehen wollten. Es wurden Gelder vom Kongress zur Verfügung gestellt, ja, man konnte sogar einige der Todfeinde der Comanchen – die Lipan-Apachen und die Tonkawa – als Späher gewinnen. Comanchenlager, die voll pulsierenden Lebens waren und dessen Bewohner sorglos in den Tag hinein träumten, wurden niedergemacht – zielgerichtet Frauen, Kinder und Männer jeden Alters ermordet; schließlich, so die Begründung, sahen sie ja alle gleich aus. Zurück blieben rauchende Tipis und geschändete Leichen. Nur die kreisenden Bussarde und Geier kündeten noch vom einstigen Leben dort.

Doch die mordenden weißen Horden aus Freiwilligen und Rangertruppen hatten nicht mit dem Überlebenswillen der Comanchen gerechnet. Bald war das Grenzgebiet zur Comancheria nur noch ein rauchender Trümmerhaufen – diesmal aber brannten Farmen und Ranches. Das stolze Volk der Comanchen setzte sich zur Wehr. Sie kämpften, wo immer sich ihnen weiße Eindringlinge entgegenstellten, und verteidigten ihre angestammte Heimat, ihre Familien, ihre Lebensart.

Siedler, die ihre Heimstätten aufgaben, wurden von anderen abgelöst, die es besser zu wissen glaubten, um ihrem Traum von einem Leben in Wohlstand nachzujagen. Anstatt sich von Krieg und Vernichtung fernzuhalten, ihre Frauen und Kinder der drohenden tödlichen Gefahr zu entziehen, überfluteten von Monat zu Monat mehr von ihnen das Comanchenland. Viele dieser Menschen stammten aus Irland, Schottland oder Deutschland. Raue, robuste Männer und Frauen, die sich hier eine bessere Zukunft erhofften und diese Hoffnung oftmals mit ihrem Leben bezahlten. Der 98. Längengrad – die Barriere, die die Weißen als Comancheria bezeichneten – setzte ihren Plänen und Träumen ein grausiges Ende.

Seit etwa zweihundert Jahren – vielleicht waren es auch dreihundert oder mehr – lebten Comanchen schon hier, und sie hatten nicht vor, dieses Land aufzugeben. 1706 tauchten sie zum ersten Mal in der Geschichte als „Jene, die kämpfen möchten“ auf. Von ihnen hinterlassene Felszeichnungen am Rio Grande Gorge dokumentieren noch heute Kämpfe gegen die spanische Armee, die an ihnen scheiterte und denen sie ihre ersten Pferde verdankten. Niemand konnte sie besiegen, selbst die Cheyenne oder die Arapaho nicht. Damals gehörte ihnen ein Land, das etwa acht Millionen Quadratkilometer groß war. Am Ende blieben ihnen nicht mehr als 200.000.

Auch diese kleine Gruppe von sechs Comanchen, hunderte sollten es ihnen in den nächsten Jahrzehnten erfolgreich gleichtun, stellte sich den Eindringlingen todesmutig und unerschrocken entgegen. Sechs Krieger, die wieder in ihr Zuhause ritten, nur noch rauchende Trümmer und skalpierte Leichen als Warnung für die Rangertruppen und künftigen Siedler zurücklassend. Auf den Rücken ihrer Ersatzpferde stapelten sich geraubte Gegenstände wie Säcke voller Mehl, Zucker, Tabak, Kaffee. Ein Kochtopf klapperte gegen ein Bündel, aus dem der Griff eines Spiegels hervorlugte. Sie waren auf dem Weg zurück zu ihren auf sie wartenden Familien, zurück auf die Hochgrasprärie des windumtosten Llano Estacado. Den Vollmond hatten sie genutzt, um auch die klaren Nächte hindurch reiten zu können. Hunderte Meilen hatten sie so ununterbrochen auf ihren zähen Mustangs verbracht, um im hereinbrechenden Morgengrauen die erste sich auf ihrem Gebiet befindliche Ranch, auf die sie stießen, zu überfallen.

Hier im Grenzgebiet zur Comancheria kannte man einen Namen dafür: Es waren die gefürchteten Nächte des Vollmondes, in denen die Siedler in ihren Häusern aus Grassoden mit den Waffen in Reichweite schliefen und ihre Kinder und Frauen in unterirdischen, primitiven Kellerlöchern versteckten.

Diese schlimmen Nächte nannten sie:

Comanchenmond