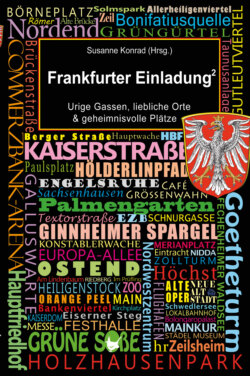

Читать книгу Frankfurter Einladung 2 - Группа авторов - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеMario Gesiarz

Der kleine Laden

D

er Junge kam in den kleinen Zeitungsladen in der Siedlung »Engelsruhe« in Unterliederbach. Eine ältere Frau stand hinter der Theke. Sie war klein, rundlich, hatte silberne Haare und ein volles Gesicht. Vor ihr auf dem Tresen lagen Zeitungen, Zeitschriften, ein Kasten mit Liebes- bzw. Arztromanen und einige Schreibartikel. Dazwischen befand sich eine kleine blaue Glasplatte für das Geld. Die Frau gab gerade einer Kundin Geld heraus, die eine »Bild«, einen Arztroman, eine Schachtel »Overstolz« und eine Geburtstagskarte mit Umschlag gekauft hatte. Der Arztroman wurde zusammengerollt und bekam einen Gummi drum herum.

Der Junge, hochgewachsen, mit langen, leicht gewellten Haaren, zotteliger gelber Cordhose und wildledernen Fransenstiefeln, dazu einem weinroten Hemd, wartete, bis die Kundin den Laden verlassen hatte. Danach griff er in seine Schultasche und holte einige Blatt bedruckten Papiers heraus:

»Du Oma, meinst Du, ich könnte die in die Bild-Zeitung stecken? Wäre wirklich wichtig, dass das viele lesen!«

Die Großmutter betrachtete die Flugblätter »Schluss mit dem Krieg in Vietnam!« und antwortete:

»Wart bis morsche, dann leg ich se noi. Heut hab isch schon zu viele von de Zeidunge verkaaft. Morsche frieh sinn’s mehr, da wern merr mehr Fluchblätter los.«

Die Großmutter und die »Engelsruhe«. Wenn die kleine Frau in ihrem kleinen Laden stand, war sie eine Institution in der Siedlung, deren Name auf eine Anekdote um einen früheren Landwirt Engel zurückging. Die Siedlung entstand größtenteils in den 20er und 30er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, ein Wohnungsbauprogramm unterstützt durch die Stadt, die damals noch Höchst war. Die ganze Familie, der Junge, seine Eltern und die Großeltern wohnten nicht weit entfernt vom Laden in einer Straße mit Reihenhäusern und kleinen Vorgärten, durch einen halbhohen Zaun vom Bürgersteig getrennt. Schon die Mutter des Jungen wurde hier geboren und lebt dort heute noch, allein, denn der Zuschnitt der Häuser lässt Untervermietung nur schlecht zu, die Standards haben sich geändert. Die Häuser haben auch noch Gärten nach hinten. Diese waren früher für den Anbau von Obst, Gemüse und die Haltung von Kleinvieh gedacht.

Für die Kinder war die Siedlung ein riesiger Abenteuerspielplatz. Auf den Straßen konnte man spielen, so wenig Autos fuhren damals. Zäune und Hecken wurden ignoriert und leicht überwunden. Es war eine bunte Welt aus Bäumen, Gärten, Wiesen und Hütten, gut und oft lautstark bewacht von den Siedlern. Auch zwischen den Mietshäusern konnte man spielen. Dramatische Fußballschlachten spielten sich hier auf den Wiesen zwischen den Wäschestangen ab. Immer die Eintracht gegen die Großen der Welt. Und immer waren zu viele Stangen da, denn zwei hätten ja gereicht als Tore. Nicht immer konnte bis zum Schluss gekickt werden, ging es doch oft recht laut zu. Da wurden die Recken schon mal weggejagt. Aber immer hat unter dem Strich die Eintracht gewonnen.

Die alten Mietshäuser sind inzwischen größtenteils neueren Bauten gewichen. Die grauen Altbauten mit ihren winzigen Zimmern waren nach damaligen Maßstäben »für kinderreiche Familien« gebaut. Nun sind sie weg. Wenn der Junge heute zu seiner Mutter fährt, geht ihm manchmal durch den Kopf: »Meine Kindheit verschwindet immer mehr«. Doch so sehr es ihm immer wieder einen kleinen Stich versetzt, so sehr empfindet er die neue großzügigere und luftigere Bebauung als Fortschritt und Verbesserung. Dann denkt er manchmal: »Ich seh’ ja auch nicht mehr so aus wie früher!«

Doch zurück zum kleinen Laden. Der war gerade so groß wie der Stellplatz eines Pkw, was er heute auch ist. In der Mitte, längs, eine Theke, dahinter Regalfächer über die ganze Wand. An der schmalen Stirnseite links acht flache Schubladen mit Karten für alle Lebenssituationen: Trauerkarten, Hochzeitskarten bis hin zur Gnadenhochzeit, Geburtstagskarten mit und ohne Zahlen, Kommunions- und Konfirmationskarten und viele mehr. Rechts waren Fächer mit Schulheften, dazwischen eine extra Regalkonstruktion mit Zigaretten. Dieses Regal war eine Tür. Dahinter befand sich eine kleine Abstellnische für die Klamotten, eine extra Weste für kühle Tage sowie etwas Putzkram wie Besen, Schaufel, Eimer und Lappen. Keine Toilette, kein Waschbecken. Die Wand rechts bestand, unterbrochen von einem Fenster, aus Steckregalen für Groschenromane, Rätselhefte und Comics aller Art für Leserinnen und Leser aller Altersklassen.

Vor dem Laden war ein kleiner, gepflasterter Platz, auf der einen Seite begrenzt von einem etwa ein Meter hohen Mäuerchen, auf dem sich die Großmutter bei Sonne schon mal niederließ, wenn gerade keine Kundschaft kam. Auf der anderen Seite war ein Gartenzaun, dahinter der Garten der Ladenvermieterin. Von den vielen Verkaufsläden war dieser schon damals der kleinste. Da gab es direkt hinter dem kleinen Mäuerchen einen Edeka-Laden, kleiner als bei heutigen Märkten der Käsestand. In der Nähe des Ladens gab es damals noch zahlreiche andere kleine Geschäfte: einen »Konsum«, ein Schuhgeschäft, zwei Metzger, in einem Hinterhaus ein kleines Farbengeschäft und so manches mehr.

Die Großmutter verkaufte schon einige Jahre im kleinen Laden. Im kleinen Schaufenster hing eine Leuchtreklame, auf der in gelben Lettern auf dunkelblauem Grund »Neue Presse« stand. Ihr tägliches Geschäft jedoch waren 120 »Bild-Zeitungen«, 40 »Höchster Kreisblatt«, 30 »Nachtausgaben«, 12 »Frankfurter Rundschau« und 2 »FAZ«. Damit sind der Bildungsstand und der politische Horizont der Siedlungsbewohner sicherlich auch schon repräsentativ erfasst und beschrieben.

Die Siedlung blickte auf eine stolze widerständige Tradition zurück. Die »Engelsruhe« war ein rotes Viertel gewesen. In den kleinen Miets-, Reihen- und Siedlungshäusern wohnten Menschen der Arbeiterklasse, meist beschäftigt in der Hoechst AG, der »Rotfabrik«, wie sie im Volksmund hieß. Der kleine Laden war wie ein kultureller Mittelpunkt. Hier gab es die Neuigkeiten aus der Nachbarschaft kostenlos. Und zu kaufen waren die bunten Blätter voll mit Schauspielern, Königinnen und Fürsten. Auch erhielt man hier politische Informationen, die aber nur am Rand gewünscht waren. Außer bei der Großmutter. Sie war eine Autorität in der Siedlung. Ihre Meinung zählte. Denn erstens verkaufte sie ja all diese Informationen tagtäglich, war also quasi mit dieser Welt der Neuigkeiten irgendwie verbunden. Zweitens konnte man hier ein Schwätzchen halten.

Großmutter hieß im ganzen Viertel und bei den meisten Kunden nur »die Fraa Schreiber«. Das war aber nicht ihr Name. Sie hieß Scheider und war eine geborene Schuhmann. »Schreiber« sagte man, weil sie ganz am Anfang einer Frau Schreiber, ihrer Vorgängerin und Nachbarin, zur Hand ging, bevor sie den Laden selbst übernahm. Da aber »Schreiber« und »Scheider« nicht nur leicht zu verwechseln sind, sondern man in der Siedlung auch wesentlich wichtigeres zu bedenken hatte als so eine kleine Namensdifferenz, blieb die Großmutter lange »die Fraa Schreiber«. Der Junge wurde in der logischen Folge »Schreiber ihr’n Klaane« genannt, obwohl er eigentlich ganz anders hieß.

Die Großmutter, wir verzichten auf die Bezeichnung »Frau Schreiber« um die Missverständnisse nicht zu vertiefen, war also eine echte Persönlichkeit. Das war sie schon von Haus aus. Dafür hatte ihr Vater, ein Freidenker alter Schule, und die von ihm gezeugten acht Kinder bereits gesorgt. Und die Nazis. Die Familie war recht widerständig, folgte nicht den »Gewaltschleichern« (wie Georg Glaser die Nazis in seinem Roman »Geheimnis und Gewalt« nannte). So erlebten und erlitten sie einiges: Hausdurchsuchungen, Erzwingungshaft, Zuchthaus, Moor, Konzentrationslager, einer fiel im spanischen Bürgerkrieg und bekam 2012 einen Stolperstein. Die überlebenden sieben Geschwister bildeten einen eingeschworenen Haufen, fast alle später eingeheirateten Familienmitglieder wussten davon ein Lied zu singen. Die Großmutter, als ältestes Mädchen in diesem Kreis, war hier der natürliche Mittelpunkt. Und wenn sie nun in ihrem kleinen Laden stand, oft mit kurzem Kommentar versehen die »Bild« verkaufte, Lebenshilfe gab oder zu philosophieren ansetzte, dann hatten die Kundinnen für die paar Groschen meist viel mehr als nur bedruckte Zeitungsseiten mit nach Hause genommen. Es war auch möglich im kleinen Laden anschreiben zu lassen. Bezahlt wurde zum Wochenende oder wenn Geld da war - und bezahlt wurde so gut wie immer. Das waren beinah Ehrenschulden.

Neben dem ganzen bedruckten Papier sind noch einige andere Verkaufsartikel zu erwähnen: Karten, Schulhefte und Zigaretten hatten wir schon. Es gab noch Schreibutensilien aller Art, wie Blei- und Buntstifte sortiert und einzeln. Füller gab es, die Patronen dazu (»geha« und »Pelikan«), anfangs sogar noch Tintenfässer und Schreibfedern mit bunten Federhaltern, dazu alles was man sonst noch für die Schule damals brauchte. Größere Dinge wie Schulranzen, oder akademisches Werkzeug wie Rechenschieber gab es nicht. Die waren entweder zu groß, oder in der Siedlung so gut wie kaum nachgefragt. Und zum Schulbeginn gab es Schultüten, kleine und riesengroße.

Zweimal im Jahr verwandelte sich der Laden vollkommen, einiges wurde beiseite geräumt, um bunten und seltsamen Dingen Platz zu machen: Das war zu Weihnachten und an Fastnacht. Die Fastnacht hatte bei der Großmutter schon immer eine Rolle gespielt. Unvergessen bleibt, wie sie mit den meisten ihrer Geschwister Ende der zwanziger Jahre als Bajazzo-Gruppe verkleidet die Gasthäuser im Stadtteil unsicher machte. »Mir hatte net viel Geld, des habbe mir alles selber genäht. Da war was los…«. Deshalb gab es um die Fastnachtzeit im kleinen Laden auch allerlei Utensilien zu kaufen: Schminke, Papierhütchen, Tröten und Papp-Klatschen – die heute keiner mehr kennt. Es gab Modehefte mit Schnittmuster, an Fastnacht dann Sonderhefte mit Kostümen.

Weihnachten kündigte sich damals noch Mitte November recht kurzfristig an, nicht so wie heute schon kurz nach den Sommerferien. Da kamen zunächst die Adventskalender ins Angebot. Verschiedene Größen, mit und ohne Glitzer oder Kunstschnee. Hinter den vierundzwanzig Türchen fanden die Kinder dann kleine bunte Bildchen – und freuten sich darüber. Kurz vor Weihnachten gab es dann vor allem noch Geschenkpapier in riesiger Auswahl und als einzelne Bogen. Da wurde minutenlang ausgesucht und zusammengestellt. Nikolaustüten gab es und für den Baum Kerzen, dicke, dünne, rote, weiße, bunte, außerdem »Engelshaar« und Lametta – ja, früher war mehr Lametta. An solchen Tagen reichte eine Kraft im kleinen Laden nicht aus. Man glaubt es kaum, aber hinter der Theke standen dann manchmal drei Familienmitglieder und halfen: Die Großmutter, ihre Tochter und Mutter des Jungen, dessen Vater, später sogar der Junge selbst.

Um 14 Uhr war an Heiligabend das Ziel erreicht. Alle Zeitungen waren verkauft, der kleine Restposten an Weihnachtskarten für das nächste Jahr weggepackt. Ermattet von der Schlacht wurde der kleine Laden abgeschlossen und es ging die paar Meter nach Hause, denn heute kam auch hier »des Krisskinnsche«. Das war schon ein kleines Wunder, denn die Familie war alles andere als religiös. Die Großmutter war schon früh aus der Kirche ausgetreten, ihr Enkel und ihre Tochter, die Mutter des Jungen, noch nicht einmal getauft. Der Vater war aus Polen, aber inzwischen auch nicht mehr in der Kirche. Überhaupt die Kirche. Nicht belegt ist, ob jemals ein Pfarrer den kleinen Laden betreten hat. Wäre ihm wahrscheinlich auch nicht gut bekommen. Denn hier verlor die Großmutter alle Toleranz und Gutmütigkeit: »Kersch, des brauche merr net!« Die rüdesten Reden hielt sie auch dann, wenn dieses Thema aufkam und eine Kundin sich als mehr oder weniger »Scheinheilische« herausstellte. Da gab es schon einmal eine Portion kostenloser und ungewollter Lebensberatung extra, denn Kirche und alles Drum und Dran war für die Großmutter ein rotes – oder besser schwarzes – Tuch. »Dess aahle Kristsche! Was wolle die dann mit dem liebe Gott. Uns hat da noch kaaner jemals geholfe …«, so oder ähnlich klang das dann – in der harmlosen Version.

Skurril war, dass anfangs die »Nationalzeitung« im Angebot war. Denn eigentlich hielt die Großmutter mit ihrer politischen Gesinnung nicht hinter dem Berg. Als der Junge das eines Tages ansprach, wurde dieses Angebot gestrichen. Man konnte ja auch etwas subtiler vorgehen. Zum Beispiel, indem man die Flugblätter gegen den Vietnamkrieg einfach der Bildzeitung beilegte. Es hat sich übrigens nie jemand darüber beschwert. Allerdings wurde auch keiner aus der Siedlung auf der Demo gesehen. Außer dem Jungen.