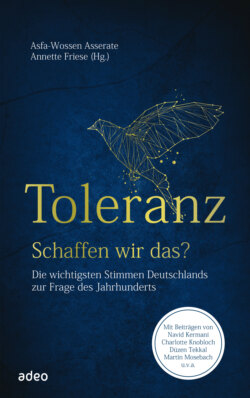

Читать книгу Toleranz - schaffen wir das? - Группа авторов - Страница 23

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Toleranz, Hauptwort, feminin (die)

ОглавлениеDie Toleranz war der Grund, warum ich in der Schule Latein lernte. Mein Vater wünschte es sich sehr und meinte, mit Latein könne ich mir viele Wörter erklären. Eben Toleranz zum Beispiel. Er machte es mir vor: „Toleranz kommt von ‚tolerare‘: tragen, ertragen, aushalten, jemanden oder etwas erdulden.“ Er hat mich damals gewonnen, ich lernte Latein. Und denke bei Toleranz zuallererst an Sprache, an Worte und ihre Wurzeln und ans Lernen.

Die Sprache ist meine liebste Beschäftigung. Mir das Leben zusammenzureimen, erlebe ich als meine tägliche Aufgabe. Ich schätze eine Sprache, die wahrhaftig spricht, zuhört, sich verständlich macht und versteht. Die lebendig ist, sich verändern kann und gleichzeitig eine gewisse Beharrlichkeit zeigt. Die ein Gegenüber erreicht. Die über-setzt, zum anderen, zur Fremden, zu den Nächsten. Eine Sprache, die demokratisch ist und Gleichwürdigkeit spiegelt. Die willkommen heißt.

Zu sprechen macht uns menschlich. Zu dichten und zu singen. Zu erzählen! Kleine, alltägliche und große Geschichten. Vom Regenguss, in den wir plötzlich kamen, und vom Krieg. Vom Kirschbaum im Garten und von der Geburt eines Kindes. Vom Fußballspiel am Sonntagnachmittag und von der Flucht aus Masuren und aus Syrien. Vom Heiratsantrag und von der Idee Europas. Erzählen wärmt uns. Die großen Erzählungen verbinden uns miteinander. Sie beschreiben die Liebe, den Tod, Leiden, Herkunft, Krisen, Zusammenhalt, Sinn. Wir finden uns in ihnen wieder und sie überwinden gleichzeitig die Selbstbezogenheit. Sie schaffen es, vom Ich zum Du zu gehen. Von der eigenen Erfahrung und Lebenspraxis in die Welt und Perspektive einer anderen Person. Sie bitten uns, dem Menschen, der vor uns steht, gerecht zu werden, der uns fragt: „Wirst du freundlich sein zu mir? Wirst du das Heilige in mir achten? Auch wenn ich dir fremd bin?“

Eine Sprache ohne Toleranz ist kalt, hart, knapp, spitz. Sie ist unerbittlich und verletzt. So erleben es viele zurzeit: Die Sprache ist kälter geworden. Und mit ihr – ja tatsächlich – die ganze Welt. Ich persönlich erfahre es so in Briefen, Mails, Kommentaren. Die Sprache ist brutaler geworden und mit ihr die Zeit, in der wir leben. Weil sie vereinfacht mit Schwarz und Weiß, sich nicht die Mühe gibt, genau zu sein mit Anthrazit, Silber, Asch- und Mausgrau. Sie ist grob. Sie spart sich Zwischentöne, Minderheiten und Ausnahmen von der Regel. Sie schließt aus mit ihrer Unachtsamkeit und entwürdigt so einzelne Menschen und ganze Gruppen. Wir erleben, dass die Sprache ein gefährliches, wirkungsvolles Instrument einer großen Normverschiebung ist. Sie spricht fließend rassistisch, antisemitisch, frauenverachtend, islamfeindlich, homophob. Sie vergiftet die Atmosphäre. Ganz alltäglich. Selbstredend. Die Konzepte hinter der achtlosen Sprache sind alle menschenverachtend. Dass die Sprache aggressiv geworden ist, zeigt, dass die Gesellschaft, die Verhältnisse aggressiver geworden sind.

Die Sprache, die erzählt, verleiht ein Gesicht. Würdigt. Macht aus Massen Personen. Sie sieht genauer hin und schafft Ansehen. Sie sieht zum Beispiel nicht eine „Flüchtlingswelle“, sondern einzelne Menschen. Einen Großvater, eine Nachbarin, einen Sohn, eine Freundin. Sie weiß noch: Alle Menschen sind Kinder. Alle haben eine Mutter und einen Vater. Alle haben Geburtstag. Haben Würde und Wünsche und Rechte. Wollen sich frei bewegen. Jeder Mensch hat einen Namen. Für Menschenrechte musst Du Dich nicht qualifizieren.

Die Sprache, die tolerant ist, liebt Familie Mensch. Sie teilt nicht aus und nicht ein. Wie in dieser kleinen Geschichte, die mir eine Zehnjährige erzählte: „In meiner Schulklasse ist ein Mädchen, das ganz dunkle Haut hat. Ich weiß, dass schwarze Menschen oft schlimm beleidigt wurden, dass ihre Hautfarbe sogar gefährlich für sie war. Und darum wusste ich nicht, was ich sagen sollte, als ich zu Hause von ihr erzählte.“ Sie hat Tränen in den Augen. „Ich habe das Mädchen dann direkt gefragt. ‚Du‘, habe ich gesagt, ‚wie soll ich dich denn nennen? Schwarz oder farbig oder dunkel?‘ Und sie hat mich angelacht, so super süß, und meinte: ‚Sag doch einfach Claire zu mir.‘ Und jetzt sind wir Freundinnen.“

Die erzählende Sprache würdigt zwei Arten von Erinnerung: Wir erinnern uns einzigartig an persönliche Erlebnisse. Und zweitens an Ereignisse, die wir nicht selbst erlebt haben. Wir erinnern uns an Geschichten, die uns passiert sind, und solche, die uns erzählt wurden. Die Sprache, die würdigt, schätzt Errungenschaft in Worten, Texten, Erzählungen. Sie weiß: Uns verbinden Sätze. Grundätze. Was sich bewährt hat. Was bewahrt wurde. Was uns bewahrt – vor Verzweiflung, Zynismus, Rache und Gewalt. Zu sprechen macht uns einmalig und verbindet uns. In einer Ideengeschichte, Kultur, Erzählgemeinschaft. Tradition. Mit gemeinsamen Verabredungen, politischen Regeln und Normen. Sie weiterzuerzählen und immer wieder neu auszulegen, ist die schöne Aufgabe der Sprache.

Wie neulich in der Oper. Ich besuche sie nicht so oft. Aber ich mochte „Nabucco“ sofort. Ein Beispiel für eine Erzählung, die große menschliche Krisen, Gefühle und Fragen berührt. Machtstreben, Hass, Nötigung. Und: Überwinden, Wiederfinden, Heilwerden. Die Weisheit solcher Erzählstoffe hält uns beweglich und damit, ja, inspiriert sie uns zur Toleranz. Denn sie zeigt uns das Menschliche, das in uns allen steckt; Schönheit, Abgründe, Schwäche und Stärke.

Der Lateinunterricht in der Schule war eine Mischung aus Geschichte, Philosophie und Rätselraten. Der Kurs nach dem Latinum fand in einer seltenen Atmosphäre von Saumseligkeit statt. Ich mochte den Kurs und den Lehrer. Sie alle passten zu meiner Urmotivation, die Wurzel der Toleranz aufzuspüren. Das Lernen dieser alten Sprache brauchte Geduld, verbunden mit Ausdauer und Gewaltlosigkeit. Heute spielt Latein kaum noch eine Rolle in meinem Leben. Ein katholischer Freund, der immer mal wieder im Vatikan zu Gast ist, erzählte mir von den dortigen Bemühungen, moderne Worte ins Lateinische zu übersetzen. Er schrieb es mir in einer E-Mail, einer „litterae electronicae“.

Zu meinem Glück habe ich in der Schule nicht nur Latein, sondern auch Englisch gelernt. In der Schule in Ansätzen und dann vor allem unterwegs. Zuallererst in Südafrika. Der Chef der NGO, bei der ich arbeitete, war ein Anti-Apartheid-Aktivist, Pfarrer, Ehemann, Vater, Sohn, aus einem Township in der Nähe von Johannesburg. Schon nach wenigen Wochen kam es zu einem heftigen Streit zwischen uns. Wir standen uns gegenüber, beide zornig, die Fäuste geballt, Tränen in den Augen. Ich benähme mich wie eine typische Weiße, warf er mir vor. Ich erwiderte, er benähme sich wie ein typischer Mann. „Rassistisch“, meinte er. „Sexistisch“, erwiderte ich. Und dann bekamen wir beide einen Lachanfall. Ich sagte ihm, ich wolle wirklich keine Rassistin sein. Er meinte, er wolle kein Sexist sein. Gemeinsam lernten wir, miteinander zu sprechen. Wir lernten uns kennen, lernten, einander zu verstehen. Und wir entdeckten im Laufe der Zeit viele Gemeinsamkeiten. Unsere Liebe für Avocado-Sandwiches zum Beispiel. Wir waren beide geprägt vom Protestantismus, der Tradition, die mir bis heute Halt und Haltung bietet. Wir arbeiteten beide mit biblischen Texten. Im Brief an die Gemeinde in Galatien im Neuen Testament heißt es: „Tragt einander eure Lasten.“ Anders übersetzt: Tragt einander als Last (Kapitel 6, Vers 2). Toleriert einander. Wir haben uns ertragen und am Ende zusammengehalten.

Tolerant ist eine Person, die andere trägt. Auch erträgt. Obwohl sie anders ist. Oder sogar, weil sie anders ist. Toleranz hat mit Mühe zu tun. Sie kostet uns etwas. Das habe ich mit meinem Chef damals durchbuchstabiert. Und viel gelernt über meinen eigenen Rassismus, über Vorurteile, Klischees und Berührungsängste. Ich habe in Südafrika erlebt, zur weißen Minderheit zu gehören. Habe mich als Frau oft einsam und nicht verstanden gefühlt. Musste mich in einer Sprache verständigen, die nicht meine Muttersprache ist. Und habe mit Heimweh und Glücksmomenten mehr von meinen eigenen Wurzeln entdeckt.

Ich habe nach Latein noch zwei weitere Sprachen gelernt, die manchmal gedankenlos ‚tot‘ genannt werden, nur, weil sie nicht mehr gesprochen werden. Die Vorstellung, biblisches Hebräisch zu lernen, war zunächst fast einschüchternd. Mir war klar: Dieses Buch und diese Sprache sind die Wurzel, aber sie gehören nicht mir. Nicht mir zuerst. Nicht mir als Christin. Nicht mir als Deutsche. Ich näherte mich der hebräischen Bibel mit Respekt und Bescheidenheit. Und gerade angesichts meiner Scheu war die Begegnung dann eine Offenbarung für mich. Sie begann direkt mit dem allerersten Buchstaben. Ich erlebte, dass ich mich in einer Sprache bergen kann. Mit dem „Beth“, , dem ersten Buchstaben der Tora, der Bibel, dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets, entdeckte ich ein ganzes Zuhause. Beth bedeutet Haus. Beth lässt die Bibel mit „B“ beginnen. Mit dem Buchstabenwert zwei für Beziehung. In diesem Buch, in den Geschichten und besonders in den Psalmen habe ich ein Dach für meine Seele gefunden. Überwältigend und gleichsam zärtlich schmuggelten sich die Buchstaben in mein Leben, Denken und Beten. Ich habe viel auswendig gelernt: Zeilen, die mir innere Stärke verleihen und meine Ideale hüten.

(Im Hebräischen übrigens sind und sich ganz ähnlich, Geduld und Toleranz. Die Wurzel beider Worte ist , tragen, dulden oder auch erleiden.)

Beim Altgriechischen denke ich immer an meine große Lehrerin, die Theologin und Theopoetin Dorothee Sölle. Sie dichtete es einmal so:

„Meine junge Tochter fragt mich:

Griechisch lernen, wozu?

Sympathien, sage ich.

Eine menschliche Fähigkeit, die Tieren und Maschinen abgeht.

Lerne konjugieren.

Noch ist Griechisch nicht verboten.“

Die Sprache ist eine große Erlaubnis. Sie ermöglicht eine unbändige Freiheit. Sprachen und sprechen lernen zu dürfen, ist ein Privileg. Sprechen zu können, eine Stimme zu haben, ist auch eine Verantwortung. Wie Toleranz kostet sie Achtsamkeit und macht Mühe, insbesondere wenn sie fremd ist. Ich würde gerne noch Polnisch lernen und besser Französisch sprechen. Die eine Oma kam aus Elk, früher Lyck, in Masuren nach Deutschland. Der Opa, Hugenotte, war reformiert und ein Glaubensflüchtling. Polnisch und Französisch oder gleich Esperanto, weil Sprache der Verständigung dient, der Versöhnung und damit dem Frieden.

Die Sprache bleibt meine liebste Beschäftigung. Und die allerliebste ist mir meine Muttersprache, Deutsch. Nur hier reimt sich Schokolade mit der Gnade. Nur hier gibt es Scherzkeks, Zaunkönig, Augenweide, Sauregurkenzeit, Zimtziege, Wischiwaschi und Pustekuchen. Außerdem unübersetzbar Kindergarten, Ohrwurm, Dreikäsehoch und „You’ve put on a few pounds of Kummerspeck“.

Aber ich liebe meine Muttersprache ja nicht, weil sie so schön ist. Italienisch klingt viel molliger. Französisch fast schon unanständig charmant. Arabisch so beherzt. Englisch nach aller Welt. Schwedisch erinnert doch immer ein bisschen an Bullerbü und lässt hoffen, dass Pippi Langstrumpf gleich vorbeischaut. Deutsch klingt für viele hart. Für mich ist es einfach wunderbar vertraut. Die Muttersprache ist ein Geschenk. Sie ist die erste, die Verständnis für uns hat, und bleibt uns meistens treu. Sie zu lieben bedeutet ja nicht, andere Sprachen zu hassen, zu verunglimpfen, nicht lernen oder hören zu wollen.

Neulich hat die rechtspopulistische Fraktion im Bundestag beantragt, die deutsche Sprache als Landessprache festschreiben zu lassen. Das Deutsche sei bedroht von Englisch-Wahn und Zuwanderung. Ich glaube, zur Toleranz gehört die Liebe zum Eigenen. Schwach und ein Fähnlein im Wind ist die Toleranz von Menschen, die nicht wissen, wer sie selber sind, die keine eigenen Schätze und Wahrheiten hüten mögen. Schwach und ganz unfähig zur Toleranz sind aber die, denen alles außer den eigenen Wahrheiten Angst macht. Die nicht würdigen können, was andere wissen und beten. Die diffamieren und verbieten müssen, wie andere sprechen. Die nicht zulassen, was andere sind. Die Toleranz bewährt sich im Miteinander, im Dialog. Dazu braucht es Menschen, die eigene Gewissheiten haben, Positionen, Haltungen. Toleranz meint ja nicht Beliebigkeit oder Gleichmacherei. Toleranz kann viel anfangen mit Originalen und Eigenarten. Sie mag Akzente und Dialekte. Und auch Neugier, Höflichkeit und eine gepflegte Freude an der eigenen Irrtumsfähigkeit. Das Gespräch hat es schwer, wo Sichtbarkeit vermieden wird. Aber es ist tot, wo der Andere, die Fremde, das Unbekannte geschmäht und abgelehnt werden. Wenn die Sprache aggressiv und in Parolen daherkommt, macht sie stumm.

Ich liebe meine Muttersprache. Ich freue mich, wenn Menschen sie gerne sprechen. Wenn Menschen, die nach Deutschland kommen, sie lernen. Gleichzeitig liebe ich biblisches Hebräisch, höre gerne englische Lieder im Radio und freue mich, wenn Behörden ihre Informationen auch auf Arabisch weitergeben. Und ich liebe es, zu erleben, wie Kinder ihre ersten Worte wagen und nicht Deutsch, sondern Sprechen lernen. Wenn sie lesen lernen und sich in Geschichten wiederfinden. Am Ende macht das, was wir erzählen, eine Sprache wundervoll.

Und dann meinte eine führende Politikerin der rechtspopulistischen Partei außerdem, die gendergerechte Sprache vergewaltige unsere Muttersprache. Ein krasses Bild, das sofort alle Sinne reizt. Ich denke, meine Muttersprache, die Sprache, die ich liebe, ist kein Opfer und keine Täterin. Sie ist eine reife, reiche, würdevolle, manchmal knorrige Alte. Aufpassen muss sie, weil bei ihr ‚Würde‘ nach Konjunktiv klingt. Sie ist sperrig, zum Beispiel was Pluralendungen angeht, grammatikalische Fälle und die drei Artikel ‚der, die, das‘. Sie ist fein und kann daher gerecht sprechen. Sie kann zum Beispiel Gott ‚die Eine‘ nennen oder ‚den Einen‘ oder ‚das Eine‘. Sie kennt nicht nur ‚writer‘, sondern Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Sie macht sichtbar! Ich bin ganz ungern nur ‚mitgemeint‘, reagiere dann oft gar nicht, werde lieber ausdrücklich angesprochen. Ich spaziere lieber auf einem Gehweg als auf einem Bürgersteig, wie ich auch lieber in einem Gästezimmer schlafe als in einem Fremdenzimmer. Ich bin dankbar für Regeln, die uns befähigen, unsere Muttersprache demokratischer zu sprechen. Ich freue mich, wenn unsere Sprache Gleichwürdigkeit spiegelt. Ich glaube nicht, dass es reicht, die richtige, politisch korrekte Sprache zu verordnen, geht es doch um die Haltung hinter den Worten. Der populistischen Politikerin sei noch gesagt: Nicht Gerechtigkeit macht eine Sprache hässlich, sondern Hass.

Die Sprache dient der Haltung. Und Haltung zu zeigen, ist gefragt. Widerspruch. Wir brauchen Trotzkraft, um uns einzumischen. Um gute Geschichten zu erzählen. Alternativen auszumalen. Wenn wir hören, dass andere hässlich sprechen. Wenn bei einer Party der Holocaust verharmlost oder geleugnet wird. Wenn Frauen ‚Fotze‘ genannt werden. Wenn beim Schulfest Kinder ausgelacht werden, weil sie nicht den stereotypen Bildern von Mädchen und Jungen entsprechen. Wenn am Mittagstisch Migrantinnen ‚Kopftuchmädchen‘ genannt werden. Wenn in der Raucherpause über die ‚Politikerkaste der Altparteien‘ gelästert wird. Wenn die politische Anerkennung von LGBTQ-Rechten lächerlich gemacht wird. Wenn Teenager ‚Opfer‘, ‚Jude‘ oder ‚Schwuler‘ als Schimpfworte benutzen. Die verletzende, grobe, diffamierende Sprache braucht Widerspruch.

Die Sprache, die ich liebe, die Sprache, die erzählt und genauer hinsieht, weiß vom Widerspruchsgeist. Er braucht eine heilige Trotzkraft, die ihn füttert. Ich spüre sie auf in guten Geschichten, alten und neuen. In Poesie aus aller Welt. In Büchern und der freien Presse. In Schulen und Hochschulen. In familiären, gastfreundlichen Räumen, zu Hause und auf Reisen. Im Grundgesetz. In meiner Erzählgemeinschaft. In der Bibel, in Liedern, beim Beten. Und immer wieder im Dialog, im Gespräch.

Zum Abschluss ein Vers. Im Buch der Sprichwörter heißt es (Kapitel 18, Vers 21): „Tod und Leben liegen im Machtbereich der Sprache.“ Das ist eine Warnung und eine Ermutigung. Eine Erinnerung an die Wirkung unserer Worte. Sie können kränken, töten, morden, kaltmachen. Aber sie können auch aufleben lassen, bestärken, putzmunter machen und wecken. Wie ein Kuss, ein Kaffee oder ein Kind, das dir zuruft: ‚Carpe diem‘.