Читать книгу Jenseits der Komfortzone - Hardy Grüne - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ZURÜCK IM WELLENBAD 8. ETAPPE. CUENCA – OÑA, 109 KILOMETER, 1.817 HÖHENMETER

ОглавлениеAm Morgen ist der Truck rappelvoll. Fünf Durchfallpatienten müssen transportiert werden. Wir anderen steigen mit mulmigem Gefühl auf unsere Räder. Nach einem Tag Pause sind die Akkus längst noch nicht wieder aufgeladen. Und nun auch noch die Durchfallepidemie. Jeder hat Angst, von ihr erwischt zu werden.

Einer der beiden Trucks fungiert als „Krankentransporter“. Wobei man nicht zwingend krank sein muss, um darauf mitfahren zu dürfen. Es reicht auch, keine Lust zu haben. Damit wollen die Organisatoren den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten des Fahrerfeldes gerecht werden. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt zeigt sich, dass es einige Teilnehmer gibt, die häufiger als andere auf das Angebot des Mitfahrens zurückgreifen. So auch heute, denn neben den fünf Darmleidenden klettern drei Teilnehmer auf den Truck, die keinerlei Malaisen plagen. Das ist nicht unproblematisch, denn dadurch zieht ein kleiner Riss durch die Gruppe. Teilt das Teilnehmerfeld in diejenigen, für die das Radfahren an erster Stelle steht, und diejenigen, die eher den Spaßfaktor im Blick haben und sich nicht so quälen wollen. Ein Thema, mit dem wir es in den folgenden Monaten noch des Öfteren zu tun haben werden.

Das Profil sieht schrecklich aus. Wie eine gigantische Welle türmt sich die Tagesaufgabe auf. Die ersten 30 Kilometer nur leicht ansteigend, dann binnen 15 Kilometer 1.000 Höhenmeter hinauf auf 3.400 Meter, wieder runter auf 1.800 Meter und schließlich noch einmal hinauf auf 2.300 Meter zum Tagesziel. Ein Wellenbad der Gefühle.

Durch einen regelrechten Talschlauch verlassen wir Cuenca. Aus den Augenwinkeln sehe ich an einem Zeitungskiosk die Schlagzeilen, mit denen der gestrige Fußballsieg gefeiert wird. Cuenca bejubelt seine Last-Minute-Helden. Kaum haben wir das Stadtzentrum verlassen, werden die Hütten schmaler und labiler. Wellblechdächer, offene Werkstätten, verfallene Fassaden. Mittendrin spielende Kinder. An ihren Rändern sind Ecuadors Städte karg.

Auf der engen Ausfallstraße herrscht mächtig Verkehr. Lastwagen auf Lastwagen kriecht vorbei. Aber auch eine Menge Radfahrer sind unterwegs. Meistens auf Mountainbikes. Es ist Wochenende, da geht es auch in Ecuador in die Natur. Nach 30 Kilometern verlassen wir das Tal und biegen in eine offene Landschaft ein. Damit geht es auch bergauf, und sogleich zerfällt die Gruppe. Der Himmel droht mit Regen. Wir steuern direkt auf die dichte Schicht grauer Wolken zu. Eine Rechtskurve markiert den Beginn des ernsthaften Anstiegs zum Tinajilla. Steil ragt die Straße in die Höhe. Für mehr als zehn Kilometer geht es nun mit durchschnittlich sechs bis zehn Prozent bergauf. Da ist Geduld angesagt. Den Rhythmus finden und halten. Meter um Meter vorwärtskommen. Bergfahren ist Meditation.

Doch so einfach macht es uns der Tinajilla nicht. Schon bald setzt Nieselregen ein. Ich streife die Regenjacke über. Je höher ich steige, desto ungemütlicher wird es. Aus leichtem Nieselregen wird Dauerregen. Die Temperaturen fallen dramatisch ab. Losgefahren sind wir bei wohligen 25 Grad. Nun vermeldet mein Tacho kühle fünf Grad. Die nasse Kleidung verstärkt das Kältegefühl. Als ich auf dem Gipfel auf 3.437 Meter ankomme, bin ich völlig durchgefroren. Streife mir beim Lunch in einer aufgegebenen Lehmhütte ein wohlweislich mitgenommenes frisches Trikot über. Sofort wird mir wärmer.

Open-Air-Küche im Salon Pana

Die Extrawurst für den Vegetarier

Als der Regen aufhört, breche ich wieder auf. 20 Kilometer Wellenlandschaft mit ständigem Auf und Ab quälen die Beine, und auf rund 3.200 Metern beißt jeder einzelne der vielen kurzen Anstiege in der Lunge. Dann ist endlich der Downhill erreicht. Ich löse die Bremse, lasse das Rad mit einem Erleichtungsseufzer frei. In weiten Serpentinen windet sich die Piste durch die zerklüftete Landschaft. Grünbesprenkelte Felsen aus hellbraunem Sandstein verleihen dem Begriff „Faltengebirge“ eine bildhafte Dimension.

Bald bin ich auf 1.800 Metern angekommen und damit so tief wie seit dem Start in Quito nicht mehr. In der glühenden Sonne verdampfen die letzten Regentropfen auf meiner Kleidung. Aus frieren wird schlagartig schwitzen. Wie in der Sauna. Man sagt, in den Anden gibt es drei Jahreszeiten an nur einem Tag. „Vías de la Revolución“ steht an der Talbrücke – „Straßen der Revolution“. Mit der brennenden Sonne im Rücken stelle ich mich den verbliebenen 400 Höhenmetern. Erreiche unser Tagesziel Oña auf einer kleinen Plattform mit tollem Panoramablick. Hocke mich in den Staub und gleite in das Landschaftsbild. Tiefe Stille umklammert die Einsamkeit.

Drei verschmitzt grinsende ältere Damen betreiben neben unserem spartanischen Hotel auch den „Salon Pana“. Eine offene Terrasse mit ein paar Tischen und Stühlen. An ein Restaurant erinnert hier nichts, es ist eher ein öffentliches Wohnzimmer. An den Wänden Schwarz-Weiß-Bilder aus lange vergangenen Tagen. Sie zeigen die Betreiberinnen in jugendlicher Frische. Um ein gutes halbes Jahrhundert zurückgeworfen. Hübsch sehen sie aus, und das verschmitzte Grinsen gelang ihnen auch damals schon! Pfennigbeträge werden für eine Cola fällig, die ich aus dem Kühlschrank klaube. Gratis dazu gibt es ein flirtendes Lächeln der rund 80-Jährigen. Braucht es mehr zum Leben?

In der offenen Küche werden bergeweise Kartoffeln und Gemüse zubereitet. Ein Restaurant gibt es nicht in Oña. Also sorgt Tourköchin Ellen gemeinsam mit dem Damen-Trio für Verpflegung. Eigentlich sind wir an Tagen mit Hotelübernachtung selber dafür verantwortlich, nur an Campingtagen kümmern sich die Veranstalter um unser Abendessen. Ein gutes System, denn so kann man die Etappenziele gleich ein wenig kennenlernen. Auch wenn es manchmal schwerfällt, die müden Knochen nach einem langen Fahrtag noch einmal aufzuraffen und sich auf Restaurantsuche zu begeben. Immer mit ein bisschen Zeitdruck im Nacken.

Das ist einer der prägnantesten Nachteile von organisierten Radabenteuern: der enggestrickte Zeitplan lässt wenig Raum für spontane Entdeckungen oder Umwege. Jeder Tag ist mit einer exakten Route definiert. Natürlich bieten sich dennoch Freiräume. Zumindest für diejenigen, die nicht als ambitionierte Rennfahrer unterwegs sind oder die komplette Zeit und Energie für die Bewältigung der Tagesetappe benötigen. Bis zum Sonnenuntergang muss man im Tagesziel sein, sonst kommt der Besenwagen. Und die Sonne geht nahe dem Äquator ziemlich pünktlich um 18 Uhr rasch unter. Als halbwegs starker Radfahrer ohne Rennambitionen bietet sich mir der erwähnte Freiraum. Wie ich ihn nutze, entscheide ich während der Tagesetappe. Verführen Landschaft oder Besiedlung zur Entdeckung, komme ich spät ans Tagesziel. Ist die Umgebung eher nüchtern, gebe ich Gas, um am Etappenziel mehr Zeit zu haben. Ich race also nicht, weil ich gewinnen will, ich race, weil ich das Land kennenlernen möchte.

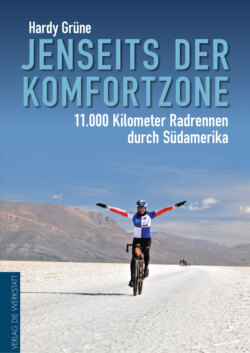

Klingt paradox? Ist es auch! Bei einem kontinentalen Radrennen gibt es keine einfachen Wahrheiten. Nur die Essenz eines ganzen Bündels von Kompromissen. Normalerweise braucht man ungefähr ein Jahr, um einen Kontinent wie Südamerika zu durchradeln. Und hat sein ganzes Gepäck dabei. Wir dagegen rasen förmlich über den Kontinent. Viereinhalb Monate für 11.000 Kilometer – das macht ungefähr 100 Kilometer am Tag. Und fast jeden Tag ein neues Domizil, frische Eindrücke. Eine immense Herausforderung für Sinne und Seele, die das alles aufnehmen und verarbeiten müssen. Und doch ist es ein Geschenk. Vor allem an diejenigen, denen eine Jahrestour mit vollem Gepäck keinen Reiz bietet. Zu lang, zu störungsanfällig, zu einsam, zu viel Selbstkasteiung. Und für den einen oder anderen wohl auch zu gefährlich.

Ich mag zudem das Teamgefühl. Wir radeln als Kollektiv voller Individualisten. Konkurrieren einerseits miteinander, unterstützen uns andererseits aber auch. Manchem Abenteuerpuristen wird das zu wenig sein, zu wenig Konfrontation mit dem bereisten Raum und dessen Kultur. Doch genau das ist in meinen Augen ein Geschenk. Denn ein Abenteuer wie The Andes Trail lässt viele Möglichkeiten. Bietet Freiraum im Schutzraum. Man kann sich auf das Rennen konzentrieren und den Kontinent unbesehen durchrasen. Man kann sich auf das Eintauchen in den bereisten Raum einlassen und das Rennen als organisatorische Klammer sowie den Gepäcktransport als geschenkte Bewegungsfreiheit begreifen. Und man kann sich natürlich auch permanent in die Sicherheit der Gruppe und die Annehmlichkeiten des organisierten Lagerlebens flüchten. Also nur mal hin und wieder mit der Nasenspitze am Abenteuer nippen. Wie auch immer man es macht, die Rechnung gibt es erst zum Schluss. Wenn man wieder daheim ist und Rückschau hält. Erinnerungen sich zu Bildern formen, die Zufriedenheit auslösen. Oder Bedauern.

Ich jedenfalls sitze nun voller Zufriedenheit an einem Ort, der mir Nähe zu einem Kontinent verschafft, der mir nach etwas mehr als einer Woche auf dem Rad noch immer fremd ist. Die wichtigste Brücke zwischen den Menschen ist die Sprache. Wörter verbinden Lebenswelten. Ermöglichen den Austausch, schaffen Verständnis. Wer kommuniziert, ist nicht einsam. Ich probiere meine Spanischbrocken an den Damen aus, die mich mit herzhaftem Lachen und glitzernden Augenaufschlägen belohnen. Hocke mich auf die Terrasse, sauge die Bilder auf. Den halbverfallenen und vor langer Zeit geschlossenen „Salon Ana“ auf der anderen Straßenseite, vor dem ein Hund in sich eingerollt döst. Die steilen Hänge hinter uns, die den Blick grün verfärben. Die auf Funktionalität basierenden Lebensumstände. In Oña geht es nicht um optische Verführungen oder um das, was der Nachbar denkt. Hier liefert der Lebensalltag pragmatisch die Ausstattung. Keine angepinselte Scheinwelt wie in den Wohnsiedlungen Europas, sondern nüchtern-funktionale und ungefilterte Wahrheit. Das ist zwar auf den ersten Blick wenig attraktiv, tatsächlich aber reich an Erfahrungsmöglichkeiten. Wer nicht gerade als Bildungstourist unterwegs ist, ausgestattet mit enzyklopädischem Wissen über Kirchenbauten, Kulturepochen und Landschaftsgeografie, stets nur jene Bilder suchend und sehend, die ihm der Reiseführer vorgibt, für den kann Reisen das Blickfeld für alternative Lebensmodelle öffnen. Eine mächtige Herausforderung. Und eine gefährliche, denn sie führt hinaus aus der eigenen Komfortzone.