Читать книгу Jenseits der Komfortzone - Hardy Grüne - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ECUADOR ATEMLOS DURCH DIE STADT 1. ETAPPE. QUITO – MITAD DEL MUNDO – QUITO, 54 KILOMETER, 566 HÖHENMETER

ОглавлениеKeine Viertelstunde nach dem Startschuss hocke ich am Straßenrand und zerre den Schlauch aus dem Mantel. Nach zehn Kilometern die erste Reifenpanne – das kann ja heiter werden. Fünf Minuten später ist mir endgültig nicht mehr zum Lachen. Kaum habe ich wieder zur Gruppe aufgeschlossen, eiert das Vorderrad schon wieder. Erneut platt. Fluchend halte ich an, begleitet von hämischen Kommentaren und einer hektischen Tourleitung, die sich um unseren Konvoi von 40 Radlern sorgt, der noch immer im turbulenten Stadtgebiet von Quito kurbelt. Und den ich mit meinem zweiten Platten binnen nicht einmal 15 Kilometern schon wieder aufhalte. Peinlich.

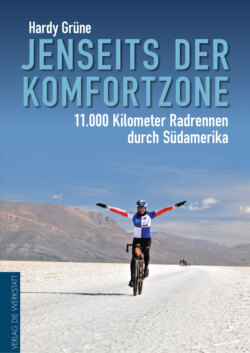

Diesmal leisten Tourorganisator Rob und unser peruanischer Mechaniker Lucho Pannendienst, und diesmal nehme ich mir die Zeit, den Schlauch vernünftig einzusetzen und ihn nicht wieder in der Felge einzuklemmen. Dann kann es endlich weitergehen auf dem Weg zum „Ende der Welt“. 11.000 Kilometer vom Äquator nahe der ecuadorianischen Hauptstadt Quito bis nach Ushuaia auf Feuerland in Patagonien. Da, wo die Welt zu Ende ist. 110.000 Höhenmeter über alle möglichen Andenpässe. Über das Hochland des Altiplanos, durch die Hitze Nordargentiniens, den Wind von Patagonien. Viereinhalb Monate durchschnittlich 100 Kilometer am Tag im Fahrradsattel. The Andes Trail, eines der längsten und härtesten Etappenradrennen der Welt. Ein Ausflug jenseits der Komfortzone. Eine Reise, die verrückt genug ist, um als Abenteuer durchzugehen.

Für mich allemal. Denn eigentlich bin ich gemütlicher Schönwetterradler. Komme selten über 6.000 Jahreskilometer. Bei Temperaturen unter 15 Grad oder Regen bleibt mein Rennrad schon mal im Stall, und von sklavisch einzuhaltenden Trainingsplänen halte ich nicht viel. Radfahren soll Freude machen, nicht quälen. Freude? Ist auf The Andes Trail nicht immer garantiert. Jeden Tag geht es weiter in Richtung Süden. Egal, ob es stürmt oder schneit. Egal, ob die Lust da ist oder die Psyche zickt. Das kann schon mal in Quälerei enden. Dennoch bin ich, dank der Tour d’Afrique, infiziert. Seit ich 2011 in Kapstadt über die Ziellinie gerollt bin, weiß ich:

Nichts ist für eine Kontinentdurchquerung besser geeignet als das Fahrrad. Zu Fuß ist man zu langsam, mit dem Auto zu isoliert vom alltäglichen Leben. Auf dem Fahrrad stimmt alles, ist alles direkt und unmittelbar spürbar. Das Wetter, die Gerüche, die Geräusche, die Menschen, die Tiere, der Verkehr. Und man selbst. Verstecken geht nicht. Flucht in Tagträume auch nicht. Wer sich dem nicht stellt, der kommt nicht vorwärts. Eine 11.000-Kilometer-Tour auf dem Rad ist auch eine Reise durchs eigene Ich und an die Grenzen der Wahrnehmung.

Nach den beiden Reifenpannen rollt es besser. Bald haben wir die Stadtgrenze von Quito erreicht. Es geht hoch und runter in einer Stadt, die an eine Badewanne erinnert. Im flachen Boden das Zentrum und die Altstadt, an den Rändern die Hütten der Armen. Wie so viele Großstädte verbindet Quito Lebenswelten miteinander. Oft ohne Übergang. Abrupt, parallel. Während wir ins Abenteuer starten, schenkt uns Quito kleine Einblicke in diese Facetten. Wie den blinden Bettler, der sich in den Rotphasen einer Verkehrsampel an den wartenden Autos vorbeitastet und ein paar Cents einsammelt. Von den Gewinnern der ecuadorianischen Gesellschaft, die gelangweilt aus ihren protzigen SUVs blicken und ihm wortlos Almosen in die Hand drücken. Die meisten jedoch glotzen einfach an ihm vorbei. Schaltet die Ampel auf Grün, muss er schnell beiseitespringen.

Beklemmend.

Wie die dünne Luft. Quito liegt 2.800 Meter über dem Meeresspiegel. Was das heißt, erfuhr ich schon am Tag meiner Ankunft. Mit prallem Rucksack und sperrigem Fahrradkarton kam ich nach 25 Flugstunden an. Vertraute meine kümmerlichen Spanischkenntnisse einem aufgeschlossenen Taxifahrer an und bekam im Gegenzug einen ersten Eindruck von der Fülle Südamerikas. Garküchen an den Straßenrändern. Straßenverkehr ohne erkennbare Regeln. Ochsenkarren neben protzigen Limousinen. Verschiedene Lebenswelten, scharf voneinander getrennt ineinander übergehend.

Mit Afrika fing alles an: Der Autor nach dem Zieleinlauf in Kapstadt 2011

Meine Gastfamilie lebte in der modernen Neustadt. Dort sieht es aus wie in jeder europäischen Großstadt. Betonburgen, dichter Straßenverkehr, Shops, die rund um die Uhr geöffnet haben. Auf dem Weg hinauf in den elften Stock blieb mir zum ersten Mal der Atem weg. Buchstäblich. Was hatte ich nicht alles gelesen und gehört über die Herausforderung der Höhenakklimatisierung. Blanke Theorie. Denn darauf vorbereiten kann man sich nicht. Schlagartig überfiel es mich, fühlte ich mich seltsam getrennt von der Außenwelt. Wie unter einer Glasglocke. Alles ging unendlich langsamer und kostete trotzdem ein Vielfaches an Kraft. Selbst die Wahrnehmung war gefiltert. Wie im Kino beobachtete ich meine Slow-Motion-Bewegungen. Skurril. Beängstigend. Todmüde fiel ich aufs Bett.

Autofreier Sonntag in Quito

Und wachte nach zehn Stunden wieder auf. sonntagmorgen. Ein guter Zeitpunkt zum Ankommen in einer fremden Welt. Denn Sonntagmorgens hält Quito für einen kurzen Moment den Atem an. Ideal, um Tuchfühlung zum Abenteuer aufzunehmen. Das ging los mit dem Frühstück, bei dem ich in vier erwartungsfroh grinsende Augenpaare meiner Gastfamilie blickte und aus den dazugehörigen Mündern ausschließlich spanische Worte kamen. In einem Tempo, dem ich selbst in ausgeschlafenem Zustand und ohne lähmende Höhenluft nicht hätte folgen können. Grinsend stotterte ich spanische Sätze. Hoffte, dass sich ihre Aussage irgendwie mit dem deckte, was ich sagen wollte. Ließ mir erzählen, dass eine von Quitos Hauptverkehrsachsen jeden Sonntagmorgen für den Verkehr gesperrt ist. Um Skateboardern und Radfahrern die Gelegenheit zu geben, ungestört ihrem Hobby nachzugehen. Das klang nach Vergnügen!

Eine Viertelstunde später stand ich auf der verkehrsbefreiten Río Amazonas, umwuselt von Radfahrern aller Couleur. Rasante Rennradler in voller Montur, gemütliche Rentner auf Klapprädern, aufgeregte Kinderradhelden neben stolzen Vätern. An einem kleinen Verkaufspavillon offerierte ein lokaler Fahrradhandel die Überprüfung des Reifendrucks. Ich hatte meine Pneus mit der Handpumpe nur mäßig füllen können und erblickte eine schicke Standpumpe. Was „Luftpumpe“ auf Spanisch heißt, war im Sprachcrashkurs jedoch nicht drangekommen. Aber es geht ja auch ohne Worte, und mit einem fröhlichen Grinsen bekam ich neben der Pumpe auch gleich noch eine neue Vokabel beigebracht: „bomba de aire“. Hätte ich mir aber auch denken können! Dann das nächste Problem: Meine französischen Ventile passten nicht. In Ecuador fährt man Cantileverventile. Also doch die Handpumpe.

Kaum saß ich fünf Minuten im Sattel, meldete sich meine eigene Pumpe. Jede Kurbelumdrehung kostete ein Vielfaches der Energie, die sonst dafür nötig ist. Dabei war die Río Amazonas völlig flach und verlangte im Grunde genommen lediglich ein pedalunterstütztes Treibenlassen. Doch selbst das war zu viel. Das ist das mental Herausfordernde an der Höhenakklimatisierung: Der Geist bekommt alles mit, kann aber nicht akzeptieren, dass der Körper nicht in der Lage ist, die Anweisungen in gewohnter Form umzusetzen. Stoßatmend kroch ich zum nahen El-Ejido-Park, wo ich erstmal eine Pause einlegen musste. Und mich von Quitos Fröhlichkeit umspülen ließ. Verliebte Pärchen, lachende Kinder, fröhliche Rentner, fußballspielende Burschen – ein Bad in einladender Menschlichkeit.

Mein großartiger Spanischlehrer Pablo

Sehr freundliche Menschen: meine Gastfamilie

Nur das mit dem Radfahren blieb problematisch. Irgendwann schaffte ich mal zwei Kilometer am Stück, doch an entspanntes Pedalieren war angesichts der Schnappatmung nicht zu denken. Nach zwei Stunden kehrte ich völlig ausgelaugt zu meiner Gastfamilie zurück und fiel aufs Bett. Was für ein Abenteuer!

In den folgenden Tagen gewöhnte sich mein Körper an die Höhe, und auch wenn die Luft weiterhin gefühlt knapp blieb, normalisierte sich der Alltag. Es gab aber auch wenig Zeit zum Nachdenken, denn am Montag um 9 Uhr stand ich zum ersten Mal vor Pablo. Meinem Spanischlehrer. Ein fröhlicher Ecuadorianer mit Glitzern in den Augen und leicht spöttischem Blick. Die Rahmenbedingungen tauschten wir noch auf Englisch aus. Dann schaltete er um. Dass wir von nun an ausschließlich auf Spanisch miteinander kommunizieren würden, war sein letzter englischer Satz für den Rest der Woche. Mit dem ersten spanischen Satz verriet er mir, als erstes Diskussionsthema habe er sich „gleichgeschlechtliche Ehe“ ausgesucht. Ein aktueller Streitpunkt im katholischen Ecuador. Und etwas, an dem ich „doch bestimmt interessiert“ sei. Ein geschickter Schachzug, denn ich musste derart scharf über den Inhalt meiner Sätze nachdenken, dass meine Sprachdefizite fast in den Hintergrund rückten.

Pablo entpuppte sich als begnadeter Pädagoge. Eine Woche lang wälzten wir stundenlang wichtige und unwichtige Lebensthemen, führte er mich tief in die Geheimnisse der spanischen Grammatik ein und ließ mich einen ganzen Berg von Vokabeln pauken. Jeden Tag spürte ich mehr, wie ich in der Sprache ankam. Plötzlich konnte ich beim Abendessen mit meiner Gastfamilie mit dem fröhlichen Senior flachsen, der mir von seiner lange zurückreichenden Reise nach Hamburg erzählte und vor allem bei der Erinnerung an seinen St.-Pauli-Besuch leuchtende Augen bekam. Und ich begann zu verstehen, was da im permanent laufenden Fernseher gesagt wurde. Vor allem ein Thema interessierte mich: der Fußballerstreik, der Ecuadors höchste Liga ausgerechnet in jenem Moment lahmlegte, in dem ich erstmals ins Land kam. Dadurch entging mir das fest eingeplante Quitoer Lokalderby zwischen LDU und Nacional. Wegen Streik abgesagt. Mit gespitzten Ohren hockte ich vor dem Fernseher und versuchte die Hintergründe zu verstehen. Um genau das am nächsten Tag mit meinem Professor – glühender LDU-Fan – zu diskutieren. Und zu erfahren, dass in Ecuadors Topliga ungefähr achtzig Prozent Spieler afrikanischer Abstammung kicken, während der Anteil Afrikanischstämmiger an der Gesamtbevölkerung kaum fünf Prozent beträgt. Und dass die meisten Vereine ihren Akteuren teilweise seit Monaten die Gehälter schuldig sind. Weshalb sie nun einen Streik ausgerufen hatten.

Nebenbei versuchte ich mich weiter an der Akklimatisierung. Kletterte am dritten Tag erneut aufs Fahrrad und schaffte es, fast eine Stunde ohne anzuhalten durchzupedalieren. Zwar in äußerst gemütlichem Tempo und mit Stoßatmung bei jedem noch so kleinen Hügel, aber immerhin. Dass ich noch immer weit von meinen gewöhnlichen körperlichen Fähigkeiten entfernt war, zeigte ein Radeltreff mit zwei weiteren Tourteilnehmern, die schon länger in Quito waren. Wir trafen uns unweit des Nationalstadions und machten uns auf den Weg in den Parque Metropolitano. Eine grüne und lärmgedämpfte Oase mitten in der tosenden Großstadt. Es gab nur ein Problem: Sie liegt am oberen Rand dieser „Badewanne“ Quito. Die ersten Erfahrungen mit Rampen in den Anden waren eine ernüchternde Angelegenheit. Viel zu schnell rotierte die Kette auf dem größten Ritzel – also dem kleinsten Gang, den mein Rad anbot. Mit jeder Pedalumdrehung aufstöhnend, schlich ich in Zeitlupe dem Parkeingang entgegen, während die bereits akklimatisierten Vivian und Knut fröhlich schwatzend vorwegfuhren. Oben angekommen ging es zwar leichter, doch nach einer Stunde des ausgelassenen Tobens verabschiedete ich mich trotzdem völlig erledigt in Richtung Heimat.

Die restlichen Tage bis zum Rennstart vergingen wie im Flug. Quito ist eine dankbare Stadt. Vielfältig, exotisch, vertraut. Und offenherzig. Als ich eines Tages auf dem Heimweg vom Unterricht eine Pause im Parque El Ejido machte, setzte sich ein älterer Herr zu mir. Erzählte von seinen Jahren in den USA, wo er viel Geld verdient hatte, „aber einsam“ gewesen war. Ließ mich stolz werden auf mein Spanisch, das nach einer Woche schon gar nicht mehr so stotterig daherkam. Und erwärmte erneut mein Herz für Quito, für Ecuador, für die Ecuadorianer. Zumeist indigener Herkunft, sind sie zwar deutlich reservierter als die Afrikaner, deren Talent für Begeisterung ich 2011 während der Tour d’Afrique lieben- und auch hassengelernt hatte, aber zugleich erwärmend herzlich.

Kurz vor dem Start von The Andes Trail bekam ich dann doch noch die Gelegenheit zu einem Fußballbesuch. Der Streik war beendet, der Ligabetrieb ging weiter. Universidad Católica gegen Mushuc Runa war allerdings kein Kracher. Católica als Quitos lokale Nummer vier hinter LDU, Nacional und Deportivo, Mushuc Runa als Newcomer aus der Provinzstadt Ambato. Mit der bemerkenswerten Besonderheit, dass der Klub ausnahmslos auf indigene Spieler zurückgreift. Übersetzt steht der Quechua-Klubname für „neuer Mensch“. Anpfiff war um 12 Uhr an einem gewöhnlichen Wochentag. Allzu voll war das Nationalstadion also nicht, und sonderlich hochklassiger Fußball wurde auch nicht geboten. Dafür kam ich mit ein paar Fans der Católica-Elf ins Gespräch und erfuhr vom undankbaren Dasein im Schatten von gleich drei populären Stadtrivalen.

Gruppenfoto am Äquator-Monument

Daran muss ich nun denken, denn auf der ersten Etappe zum „Ende der Welt“ passieren wir das Trainingsgelände von El Nacional. Ecuadors Armeeverein, der zwar erfolgreich, aber nicht allzu beliebt ist. Fast 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt seine Jugendakademie. Ein tristes Gelände mit kasernenartigen Gebäuden und einer von Soldaten bewachten Eingangsschranke. Ob es einem abenteuerlustigen Jugendlichen unter diesen Umständen wohl Spaß macht, seine fußballerischen Talente zu entwickeln? Aber dann ist Fußball auch wieder eine attraktive Berufsalternative zum Schuhputzer oder Straßeneisverkäufer. Und da nimmt man Kasernenleben dann vielleicht auch als Sechzehnjähriger gerne in Kauf.

In hohem Tempo rausche ich an dem Areal vorbei. Seitdem wir an den Außengrenzen von Quito den höchsten Punkt überquert haben, geht es bergab. Im dichten Verkehr. Meine Doppelpanne ist längst vergessen, und auf dem Tacho tauchen adrenalinfördernde Werte auf. Die 60 km/h-Marke ist längst gerissen, als auch die 70er ins Blickfeld gerät. Die „Badewanne“ Quito mit ihren steilen Hängen macht es möglich. Kurz nach der Fußballschule zwingt ein riesiger Kreisverkehr zum Bremsen. An der dritten Ausfahrt geht es raus. Dann stehe ich vor dem Monument „Mitad del Mundo“. Der Äquator.

Das Abenteuer hat begonnen!

Im grellbunten Lycra und mit gepolsterten Radhosen sind wir für die anderen Besucher eine Attraktion. Überall knipsen Einheimische diese exotische Schar weißhäutiger Radfahrer in ihrer farbenfrohen Konzeptkleidung. Zwei junge Frauen kommen schüchtern auf mich zu. Bitten um ein gemeinsames Foto. Rahmen mich kichernd ein. Das Foto ist lustig. Wie eine Giraffe rage ich weit über die Schultern der beiden hinaus. Lateinamerikaner sind eben deutlich kleiner als Europäer. Mit hinreißendem Augenaufschlag verabschieden sie sich. Alfred stößt mir den Ellenbogen in die Seite. „Die fanden dich süß“, grinst er. Ich glaube, die fanden eher meine Kleidung „süß“.

Nach einer Stunde versammeln wir uns in einem Hüttchen nahe des Monuments zum ersten gemeinsamen Mittagessen. Noch sind die Namen und Gesichter der Mitradelnden unvertraut. 40 Abenteurer aus allen Ecken der Welt. 13 Frauen, 27 Männer. Australien, Amerika, Niederlande, Schweiz, Österreich, Norwegen, England, Irland und Italien sind vertreten. Neben mir ist mit Alfred noch ein zweiter Deutscher unter den Teilnehmern. Das Fahrerfeld deckt eine breite Alterspalette ab. Der jüngste Teilnehmer ist 26, der älteste 65. Mit meinen 51 Jahren liege ich knapp über der Altersmitte. Unter uns ist kein Radprofi, kein Amateurrennfahrer. Stattdessen mehr oder weniger motivierte Hobbyradler mit völlig unterschiedlichen Hintergründen. Einige haben zigtausende von Rennkilometern auf ihren Buckeln, andere radeln nur selten über große Distanzen. The Andes Trail ist ein ungewöhnliches Rennen.

Ebenso unvertraut wie die vielen neuen Gesichter ist die brennende Sonne, die auf 2.400 Metern sichtbare Spuren hinterlässt. Als wir nach einer Stunde weiterfahren, schillern meine Oberarme schweinchenrosa. Die Sonnencreme hatte ich im Hotel vergessen.

Der Rückweg nach Quito schenkt uns einen ersten Eindruck von der Kletterei, die uns über weite Strecken bis nach Ushuaia erwarten wird. Wo wir eben noch mit 70 km/h runterrauschten, keuchen wir nun mit kaum 15 km/h wieder hinauf. Eingenebelt von den Dieselabgasen der Lastwagen und Busse, deren Fahrer von „Sicherheitsabstand“ noch nie etwas gehört haben. Und – 400 Höhenmeter gilt es zu überwinden – in langsam dünner werdender Höhenluft. Im Stadtgebiet von Quito wird es hektisch. Niemand weiß, wo wir sind. Auf der Anfahrtsskizze ist die Straße, auf der wir fahren, nicht zu finden. Ein Mitfahrer hat ein Garmin-Navigationsgerät dabei. Das weist uns in eine stockdunkle Unterführung, durch die der Verkehr sechsspurig rauscht. Ich biege stattdessen links ab. Lieber taste ich mich fragend zum Hotel zurück, als ohne Licht durch einen unbeleuchteten Tunnel voller Verkehr zu kurbeln. Die Gruppe folgt, und nach ein paar erfragten Tipps von Passanten sind wir zurück im leicht großspurig „Plaza Internacional“ getauften Hotel. Die ersten 54 von 11.000 Kilometern sind geschafft!

Abends verabschiede ich mich von Quito. Ich habe sie liebgewonnen, diese vielschichtige und bunte Stadt. Ein letzter Gang über die Partymeile von Mariscal, wo am Freitagabend der Teufel los ist. Ich reiße mich zusammen und bin früh zurück im Hotel. Morgen geht es zeitig aufs Rad. Beim Einschlafen höre ich in der Ferne die Partymusik. Es ist der passende Soundtrack für die letzte Nacht vor dem großen Abenteuer.