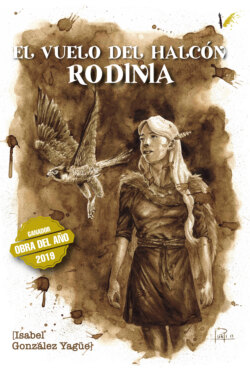

Читать книгу El vuelo del Halcón - Isabel Montes - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

CAPÍTULO 4: LA RADIO Rodinia, año 257, mes 1, día 5

ОглавлениеPor fin estábamos de vuelta en casa. Habíamos tenido que rellenar un sinfín de formularios para tramitar el alta voluntaria. Aun así nos comprometimos con el doctor Krauss a volver aquella misma semana para que Félix se sometiera al seguimiento en el que el doctor había puesto tanto empeño. Nos dijo que nos lo tomáramos como un periodo vacacional. Él ni se había percatado de que nosotros no habíamos sabido nunca lo que era disfrutar de unas vacaciones. Eso era un privilegio que solo la gente de linaje poseía.

Mientras los chicos de la ambulancia bajaban a mi marido en la camilla, yo entré en la casa y me dirigí a la habitación para buscar la silla de ruedas y poder sentarle para entrar. Como cabía esperar, la silla seguía en su sitio, junto al lado de la cama de Félix, con el freno echado. Y la ventana seguía abierta.

—¿Todo bien, señora? —dijo el conductor de la ambulancia, que no había tenido problemas en encontrar la habitación; por desgracia, no era la primera vez que había estado en nuestra casa por motivos similares.

Seguía sin explicarme cómo Félix era capaz de levantarse solo de la cama, abrir la ventana y salir por su propio pie de la casa, si le costaba un esfuerzo atroz mover sus piernas solo un centímetro.

—Sí, todo bien —contesté.

La ambulancia se marchó y nosotros nos quedamos solos en el salón.

Después de cada capítulo en el hospital, tras cada recaída, siempre pasaba lo mismo al volver a casa. Primero un silencio. Luego los dos intentábamos fingir que allí no había pasado nada. Pero sí pasaba. Pasaba que cada día la Gran Depresión iba extendiéndose más y más en Félix. Pasaba que cada vez que volvíamos del hospital mi marido daba un paso más lento, hablaba con una voz más débil o, como en aquel momento, apenas podía moverse de su silla. Pasaba que yo perdía la esperanza de que se repusiera por momentos. Pasaba que el tiempo se iba y con él nuestros días juntos. Pasaba delante de nuestras narices el día que nos conocimos en plena huida por los atentados, pasaba nuestro primer beso entre las ruinas, nuestros encuentros clandestinos y nuestras caricias; pasaban nuestros momentos amargos, nuestros enfados y nuestros abrazos de reconciliación. Pasaba que las ganas de llorar eran cada vez más insoportables, pero que ni llorar podía porque se me habían secado ya los ojos.

—¡Qué a gustito se está en casa, Chispita! —dijo una vez más Félix sonriendo desde su silla de ruedas.

—Mejor que en ningún sitio —contesté yo, como siempre.

Y allí volvía a no pasar nada.

Medí nuestras raciones de alimento prensado y las dispuse en dos platos. Primero ayudé a comer a Félix la suya. A él le costaba mucho masticar, por lo que yo mojaba con agua las bolitas de comida para que se ablandaran y después se las aplastaba con un pequeño martillo. Además, así facilitaba su digestión, que cada vez era más pesada por culpa de los estragos de la GD. Cuando él terminó, me dispuse a comer mi ración. No tardé mucho, la verdad, porque tuve que reducir mi cantidad a poco más de la mitad de la que me correspondía, sin que Félix lo supiera. Quería que pudiera recuperarse cuanto antes y por ello le daba a él parte de mi racionamiento. Cuando terminamos, salimos a dar un paseo por el barrio para tratar de olvidarnos un rato de la noche anterior.

Las aceras desconchadas y la diferencia de peso entre Félix y yo hacían que cada día me costara más empujar su silla. Sin contar las interminables cuestas de aquella zona, porque subirlas era difícil, pero mucho más complicado era retener la silla cuando se aceleraba sin control en las cuestas abajo. Si a eso le sumábamos que a cada paso algún vecino nos paraba para darnos conversación y que Félix no se conformaba con un buenas tardes, sino que tenía que entretenerse con cada uno de ellos al menos un cuarto de hora, al final nuestros paseos se convertían en jornadas interminables y mi dolor de brazos y espalda en un continuo ¡ay!

* * *

—No me ha gustado nada el doctor —me dijo Félix mientras le descalzaba, antes de cambiarle la ropa para ir a dormir.

—Ya. Se cree que sabe sonreír, pero es una mueca. Fingía.

Yo seguía desvistiendo a mi marido como cada noche. Le iba quitando el jersey primero, la camiseta después y por último los pantalones y los calcetines. Siempre seguíamos la misma rutina. Después le ponía la parte de arriba del pijama y le ayudaba a meter sus piernas dentro del pantalón. Entonces, él se ponía en pie, apoyándose en los reposabrazos de la silla, mientras que yo le subía el pantalón con la dificultad que suponía que su cuerpo se tambalease por el tremendo esfuerzo.

—Botox y silicona —negó mi marido con la cabeza.

—Esta gente por ser de casta se empeñan en aparentar ser felices, pero no lo son.

Una vez vestido, se volvía a sentar en su silla y yo la arrimaba al borde de la cama. Él se apoyaba en mi cuello y, frente a frente, ponía sus puntas de los pies pegadas a los míos. Un giro y lográbamos que se sentara en la cama.

—¿Y el detalle tan feo del jabón? —dijo con congoja.

—¿Qué jabón?

Continué con nuestra rutina. Sentado ya en el borde del colchón, le subía una pierna, luego la otra, y con un empujón le alejaba del borde de la cama para que no se cayera. Después ponía bajo su cabeza y sus hombros un par de almohadas para incorporarle un poco y subía la barra de seguridad. Por último, con mi espalda curvada ya por el esfuerzo, rodeaba nuestra pequeña cama y me metía en ella por mi lado, que daba a la ventana.

—Pues que me ha estrechado la mano un segundo y ha ido corriendo a desinfectarse las manos con el jabón ese.

—Habrá sido casualidad, hombre. Él sabe mejor que nosotros que la GD no se activa por estrechar la mano a nadie.

No quise darle la razón a Félix para que no se sintiera como un simple enfermo, un sentenciado o un apartado para cualquier actividad de provecho, como algunos sanos veían a los sin casta con la enfermedad activada. Pero era cierto. Aquel hombre era un canalla. Por muy buenas intenciones que dijera tener, era como los demás de su clan, nos trataba como a seres inferiores. No pude, ni quise, evitar odiarlo. Se suponía que él ayudaba a los enfermos y en realidad solo le repugnábamos.

Sin embargo, no permití que aquel doctor miserable me amargara más de lo que ya lo hacía nuestra situación. Durante toda la tarde estuve pensando continuamente en mi breve encuentro con la doctora Khalim. Estaba claro que ni por asomo ella habría imaginado aquella mañana que la iban a apartar del caso de Félix. Pero eso no era lo que más me preocupaba en ese momento. Lo que no me quitaba de la cabeza era haberle contado lo del sueño.

—Cariño —dije girándome en la cama hacia mi marido—, cuando salí de la habitación a buscar el bolso…

—Lo llevabas colgado —contestó.

—Sí, no te rías, que lo hice a propósito —dije justificando lo que podría haber parecido uno de mis despistes.

Félix permaneció unos segundos en silencio, mientras yo trataba de imaginar lo que estaba pensando.

—Lo sé —contestó con tono de intriga.

—¿Lo sabes?

—Eres una vieja pelleja. Has ido a buscar a la doctora. Si es que a mí no puedes engañarme… —y esperaba mi afirmación.

Observé un rato a Félix. No sabía cómo contárselo. Estiré la manta gruesa hasta que nos rozó la cara a ambos. Ni siquiera se inmutó esperando a que continuara hablando.

—Sí, y el caso es que…, que le he contado que has soñado —dije dubitativa.

Cerré los ojos esperando a que Félix se enfadara, a que me llamara insensata, a que me dijera que estaba loca. Él siempre había dicho que no debía confiar en nadie, ni siquiera en nuestros amigos. Esperaba una dura reprimenda, pero no llegó.

—Y ¿qué opina? —me interrogó expectante.

—Sonrió —susurré.

—¿Sonrió? —gritó Félix emocionado—. ¡Eso sí que es una gran noticia! No podía creer que una chica tan joven y agradable fuera incapaz de sonreír. La vida es bonita, ¿verdad, Chispita?

—La vida está loca —respondí revolviendo su pelo con mi mano—, como tú.

Intentaba no preocuparme más por si había hecho o no lo correcto al hablar sobre el sueño a la doctora, así que traté de distraerme con la televisión. Me volví a dar la vuelta para coger el mando, que estaba en la mesilla de plástico, y miré a la ventana otra vez para asegurarme de que no la dejaba abierta. A veces no sabía por qué encendía la televisión. Todos los canales hablaban de penas y desgracias, de atentados, de nuevas mutaciones de la GD que la convertían en una enfermedad aún más cruel, de fallecimientos y, lo peor de todo, de la grandeza de la Casta.

—Chispita, ¿puedes acercarme mis gafas? Las he dejado en la bolsa de la silla ―me pidió Félix muy bajito, sabiendo que le iba a reñir.

—¿Otra vez me tengo que levantar? —me quejé mientras ya tenía el pie izquierdo en el suelo—. Mira que te tengo dicho que me pidas todo antes de meterme en la cama, que luego me da mucha rabia tener que levantarme de nuevo.

Rodeé la cama palpando con las manos la ventana primero, y después una pared y otra pared, porque, entre la oscuridad y el poco espacio que había, siempre acababa dándome algún golpe en la pierna. Fui al lado de Félix y, cómo no, me golpeé con la rueda de la silla.

—¡Ay, siempre igual! Mira que te digo… —comencé a decir.

—Que te pida las cosas antes de meterte en la cama —completó la frase haciéndome burla.

Sin encender la luz, busqué las gafas con la mano dentro de la bolsa, que colgaba de la silla de ruedas. Saqué lo que creía que era la funda y desanduve el camino. Me guie con la barrera de la cama, que evitaba que Félix se cayera en la noche, palpé la pared del fondo, me volví a dar con un pico de la cama justo cuando estaba alcanzando la pared, toqué la ventana asegurándome por tercera vez de que no se había abierto sola y me senté en el borde del colchón extendiendo la mano para darle a Félix lo que en teoría eran sus gafas.

—¡Un regalito! —exclamó Félix.

—¿Qué dices de un regalito? —pregunté extrañada.

—El paquete que me has dado —contestó él—, ¿no es un regalo? ¡Vaya chasco!

A Félix le encantaban las sorpresas. Si salía a pasear sin él, siempre esperaba que le trajera algo. Unos calcetines que hubiera encontrado durante mi paseo, una piedra con alguna forma singular…

—¿A ver? —le dije queriéndoselo quitar de las manos.

—¡Quita, que es mío! —me regañó dándome un manotazo.

—Hay que ver lo pesadito que te pones —le contesté.

Debido a la rigidez de sus dedos, tardó un buen rato en retirar la caja que escondía su «supuesto» regalo.

—Ale, esto para ti —dijo riendo y dándome el envoltorio. Parecía un niño que no podía contener su emoción.

—Extendí la mano hacia arriba para encender el interruptor de la luz y, cuando ya pude ver, me di cuenta de que la cubierta plástica que Félix me había dado era en realidad una caja cuadrangular. Tenía las mismas dimensiones y forma que la funda de las gafas, pero era de color blanco, y no negro. En una de las bases había un sello del hospital, «Centro de Rehabilitación GD de la Casta Terciaria de los Ballesteros». Y un número escrito con rotulador: 24.1.

—Y ¿esto qué es? —preguntó mi marido alzando un cachivache.

Yo no podía creerlo. Hacía años que no había visto uno de esos. Me encantaban. Mi padre me había enseñado a utilizarlos. Había traído alguno a casa antes de venderlo. Llevaba a casa ese y otros muchos cachivaches de antaño para compartir su secreto conmigo. Lo acabaron acusando de contrabandista, aunque él siempre prefirió llamarse facilitador de ilusiones. Sea como fuere, no volvimos a saber de él nunca más.

Félix seguía girando aquel objeto desconocido para él, y yo me trasladé con mi mente al sótano de la casa de mis padres. Allí estaba, con nueve años, escondida con mi padre bajo una manta y escuchando el artilugio mágico.

—Es un transistor, Félix —le dije cogiendo el objeto con todo el cuidado con el que pudieron mis manos—, una radio.

—¿Un qué? —preguntó Félix.

—Un aparato como la televisión, pero sin imagen —le expliqué toqueteando las ruedas hasta que la rayita casi borrada indicaba el número 24.1—, y sé cómo utilizarlo.

Pi-pi, pi-pi. Solo se escuchaba un sonido corto e intermitente. Probé otras combinaciones de números, pero en ningún otro se oía más que un pitido largo y estridente que golpeaba nuestros tímpanos, algo parecido al ruido que se escuchaba en nuestras cabezas después de una explosión demasiado cercana. Entonces tendría que ser el 24.1, sin duda.

—No sé lo que estás haciendo. Deja de hacerte la interesante y explícamelo ―dijo Félix alargando su brazo para intentar quitarme el transistor. Pero no le dejé. Así de insoportable podía ser mi marido cuando algo se escapaba de su entendimiento. Todo lo quería saber y nunca podía esperar.

—A ver, impaciente —le devolví entonces la radio para que no refunfuñara―, según me contó mi padre, en el Mundo de Antaño existía un medio de comunicación, anterior a la televisión, que enviaba señales de audio. Servía sobre todo para entretenerse, no solo para estar al día de las noticias. —Me encantaba recordar todo lo que me contaba mi padre. Y allí, bajo nuestra manta, me entusiasmaba repitiendo sus historias—. También había cuentos, tertulias, incluso había canales en los que la gente contaba que se sentía triste o que quería encontrar pareja, y lo mejor de todo es que al otro lado del aparato alguien les escuchaba y les daba consejo.

—Muy bien, pero deberíamos…

Por mucho que me quisiera interrumpir, yo seguía hablando apasionada. Me escuchara o no, me bastaba con oír una vez más las historias de mi padre, aunque salieran de mi propia boca. La verdad es que ni siquiera miraba a Félix. Arropada hasta el cuello, solo tenía ojos para aquel artilugio.

―Déjame seguir, pesado, que todo lo quieres saber y luego no escuchas. A ver, lo que iba a decir: además de servir de entretenimiento, la radio se utilizaba para avisar de emergencias y desastres porque no dependían de infraestructuras para funcionar.

―¿Infraestructuras? Pero bueno, ¿qué eres ahora, ingeniera?

Mi marido, para burlarse de mí, levantó su barbilla y me miró de reojo con el desdén que lo haría un castizo. Y me parecía que le daba pelusilla porque yo tenía esos conocimientos que a él le resultaban totalmente nuevos.

—No, listillo, solo te estoy explicando lo que me contó mi padre. Y deberías estar atento, porque él me dijo que si alguna vez un aparato de estos volvía a caer en mis manos, era probable que me encontrase en una situación de peligro. —Le arrebaté la radio de nuevo y me di la vuelta en la cama dándole la espalda.

Félix tocó mi hombro y lo zarandeó con suavidad.

—Venga, Chispita, no te enfades.

—No me enfado, si me dejas continuar —le contesté dándome la vuelta de nuevo, eso sí, sin devolverle el artilugio.

—Continúa.

—Continúo.

Miré el transistor y pensé en aquello que había dicho mi padre: «Si alguna vez una radio vuelve a caer en tus manos, es probable que estés en peligro».

—¡Pues venga! —me devolvió mi marido al presente.

—¡Ay, que ya no sé ni lo que iba a decir!

—Que se utilizaban en situaciones de emergencia.

Si estábamos en peligro, debía poner entonces todo el empeño posible para recordar todo lo que debía saber sobre las radios. Y contándolo en voz alta, me resultaría más sencillo.

—Eso. Por ejemplo, en guerras o durante desastres naturales eran muy útiles para ayudar a evacuar a la gente. Además, a través de ellas la población podía saber lo que ocurría.

—Pero si las utilizaban en las guerras, podían ser detectadas por los enemigos, ¿no? —Félix lanzó la pregunta al aire y creo que quería encontrar la respuesta por él mismo. Le encantaba preguntarse cómo funcionaba todo. A mí sin embargo tanto razonamiento me daba dolor de cabeza.

—Bueno, como no soy una experta, no puedo explicarte con exactitud, pero creo que había unos pocos, poquísimos especialistas en estas comunicaciones de emergencia. Eran los radioaficionados.

Mi marido dirigía su vista a la radio, y de la radio a la ventana y de allí al techo. Después cerró los ojos para poder concentrarse mejor.

—Hummm, ya. Pero lo que no me queda claro es cómo podían emitir en lugares donde había habido una catástrofe natural o mucho menos una guerra, donde lo primero que se busca es cortar las comunicación y los suministros eléctricos.

—Ahí estaba el truco. —Me emocioné al llegar a ese punto de la narración—. Los equipos de radioaficionados enviaban y recibían mensajes utilizando frecuencias de radio concretas. Para que lo entendiera, mi padre me explicó que no hablaban en el mismo espacio que los programas de entretenimiento, utilizaban como pequeños escondrijos en el sonido.

—Y ¿cómo lo conseguían?

Allí ya perdí la paciencia, no podía más con sus preguntas. Me sentía interrogada.

—¡Ay, yo qué sé! Yo no le preguntaba tanto a él. A mí no me interesaba tanto el cómo, sino el para qué, pesado.

—Pues para entender el para qué, antes tendrás que entender el cómo…

—Pufff, mira que te pones cansino. ¿Continúo o no?

A Félix le cambió el gesto en ese momento. Una sonrisilla traviesa indicaba que ya había deducido el mecanismo de la dichosa radio.

—Sí, aunque creo que ya sé cómo funcionaría sin suministro eléctrico. Entiendo que con baterías o generadores. —Dejó en el aire la frase esperando mi confirmación.

—Pues sí, listillo. Mi padre me contaba que incluso llegaban a utilizar una batería de coche, un rollo de cable como antena y su equipo emisor.

—Entiendo. Entonces buscarían el sitio más alto y más despejado, colocarían la antena...

—A tanto ya no llego.

—Para eso estoy yo, cariño —me respondió pellizcándome la nariz, a lo que yo correspondí dándole un buen coscorrón con la radio—. Es broma. Es muy interesante todo lo que me has contado y he aprendido mucho. Gracias —admitió poniendo morritos para que le diera un beso. Y lo hice, claro.

Permanecimos un par de minutos en silencio, con la vista puesta en el techo, hasta que decidió contarme lo que yo sabía que le preocupaba:

—Hay que tener cuidado, Chispita —murmuró Félix, dejando a un lado su tono jocoso de hacía un rato—, ya sabemos lo que nos puede pasar si nos pillan con esto en casa… ¿Y si alguien nos ha tendido una trampa?

—Pero ¿quién querría hacernos algo así? —le pregunté recostándome hacia él.

—Bueno, hoy tú has contado a alguien que yo sueño…

—¿La doctora? —alcé la voz indignada—. Mira, Félix, hace un rato te entusiasmaste cuando te conté que ella había sonreído al hablarle de lo de tu sueño. Y ahora, dices que nos ha podido traicionar. A veces no te entiendo, de verdad, esa manía tuya de no confiar en nadie.

—Confío en ti —me replicó quejicoso por la regañina.

—Te lo he dicho muchas veces —me incorporé sin soltar la radio hasta sentarme en la cama con gesto muy serio—, tienes que aprender a confiar en la gente. Ahora más que nunca. Estamos solos, Félix. La GD está ahí. Y yo no puedo con todo. No digo que confíes en todo el mundo, pero sí en la gente que se porta bien con nosotros.

Después de otro silencio en la oscuridad, bajé el tono de mi reprimenda, pero no podía esconder mi desesperación.

—Cariño, no sé por qué te cuesta tanto confiar en los demás. Tú siempre has ayudado a la gente. Los vecinos siempre cuentan contigo cuando necesitan algo, animas a desconocidos…

—Pero hay gente muy mala —dijo con voz temblorosa mirando el transistor―, gente que denuncia a los que quieren cambiar las cosas. Recuerda todo lo que hemos vivido ya. ¡Piensa en cómo acabó tu padre!

—Entre rejas, pero con la conciencia tranquila por darme el ejemplo que siempre me quiso dar —contesté agitando la radio en alto—. Félix, si tanto confías en mí, sabes que debes confiar también en mi intuición. La doctora Khalim es una buena mujer. Lo sé.

—Está bien —aceptó no mucho más relajado—, pero si no ha sido ella, ¿quién querría ponerme a prueba? —Tomó aire de manera ruidosa—. El doctor Krauss, ¡claro! ¿Cómo no he caído antes? —se contestó a sí mismo.

—Te he dicho que confíes en mi intuición. Y mi intuición me dice que no se trata de alguien que nos quiera traicionar, sino de alguien que nos quiere ayudar —dije acariciando la cara de Félix.

—¿La doctora? Bueno, la verdad es que no ha hecho otra cosa más que ayudarnos hasta ahora. —Besó la palma de mi mano.

Estaba convencida. Si la radio estaba en la silla no era por casualidad. Alguien quería ayudarnos o avisarnos de algo.

—¡Eso es! —le afirmé emocionada—, y creo que tendremos que esperar hasta mañana a las ocho y dos de la mañana para saberlo.

—¿Ocho y dos? —dijo riendo—. No puede ser ni las ocho y uno ni las ocho y tres. Tiene que ser a las ocho y dos.

—Exacto —reafirmé poniendo el interruptor de la radio en modo apagado—, mañana te lo demostraré.

Puse el transistor bajo mi almohada. Retiré una de las dos que había puesto bajo la cabeza de Félix y le acomodé la otra para que descansara tumbado. Lo miré una vez más, suspiré y alargué la mano para apagar la luz.

—¿Mi beso? —preguntó Félix poniendo sus morritos.

Y con un beso en los labios dimos por terminado el día.