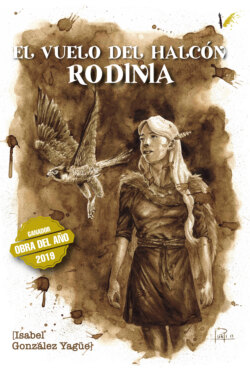

Читать книгу El vuelo del Halcón - Isabel Montes - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

CAPÍTULO 6: EL ATENTADO Rodinia, año 257, mes 1, día 6

ОглавлениеTodos los vecinos conocíamos el protocolo ante un atentado: corre, escóndete y cuéntalo. Pero muchas personas ya no lo seguían, a pesar de que fuera más que posible que hubiera una segunda explosión.

Cuando fui a cerrar la contraventana metálica de nuestro cuarto, vi a alguno de nuestros vecinos caminando por la calle. Iban cubiertos del polvo provocado por la explosión, que no debía de haber sido muy lejos de nuestro barrio, y parecía no importarles nada.

—Vamos al búnker, Chispita —dijo Félix en un tono tan enérgico que no me hizo dudar si hacerle caso.

Los demás podrían rendirse, pero nosotros no nos íbamos a dejar vencer, y menos después de escuchar todo lo que nos habían dicho desde la radio. Guardé el transistor en la bolsa de la silla de ruedas de Félix, le llevé junto a la ventana ya cerrada y, tras varios empujones, moví la cama hacia la pared opuesta. En el lugar del suelo donde antes estaba la cama, había quedado al descubierto la trampilla metálica de acceso al búnker, que él mismo había construido poco antes de que le diagnosticaran la activación de la enfermedad. No era algo habitual tener un lugar así en las casas, la gente se resignaba a su suerte, pero Félix siempre pensó que si la situación terrorista iba a más (como así estaba sucediendo en aquellos tiempos), nosotros no nos íbamos a quedar esperando a que la muerte nos atrapara e intentaríamos huir a otro sitio.

—La llave está en la pared, detrás de mi lado del cabecero de la cama. Tendrás que coger algo punzante porque está tapada con cemento —me indicó.

Abrí el cajón de mi mesilla y saqué una lima de uñas. Con la mano palpé la pared hasta tocar algo que sobresalía. Allí estaba la llave. Piqué un poco con la lima y saqué con bastante dificultad la llave. Me arrodillé en el suelo y abrí la puerta que estaba atascada por no haberla abierto durante años.

—Ahora viene lo complicado —continuó—. Tienes que ayudarme a sentarme en el suelo, ponerme en el borde del agujero y empujarme por el tobogán. Espero no romperme los dientes.

—Ay, madre mía —dije preocupada con las manos en las mejillas—. ¿Cómo te siento yo en el suelo sin hacerte daño?

Metí la llave en un bolsillo de mi falda y cerré la cremallera. Estaba pensando la manera de poder sentarle sobre el suelo, pero todas me parecían imposibles. Él era demasiado corpulento para que yo pudiera moverle desde la silla al búnker. En cambio, Félix no se lo pensó dos veces.

—Coge las almohadas y ponlas justo ahí —me dijo señalando un punto del suelo.

Como en tantas ocasiones, sin saber por qué, le hice caso. Él quitó los frenos de la silla de ruedas y se balanceó repetidas veces, dejando caer su cuerpo hacia un lado hasta que la silla volcó y él con ella, yendo a parar su cabeza sobre las almohadas.

—¿Estás loco? —grité.

Él me contestó riendo que siempre lo había estado un poco. Le ayudé a incorporarse sobre su trasero, frente a la trampilla, con los pies asomando por encima del hueco.

—Ahora tira las almohadas por la rampa —me pidió, y le volví a hacer caso―. Siéntate en el suelo. Pon tu espalda contra mi espalda y empújame hacia la rampa.

A él se le daba muy bien mandar, pero no se daba cuenta de que para mí moverle era como zarandear un carro de combate. Haciendo fuerza con mis pies contra el suelo, empujé con mi espalda la suya y con mucho esfuerzo conseguí desplazarle poco a poco, hasta que por fin logré que bajara por el tobogán.

—¿Estás bien? ¡Vaya batacazo te has dado! —grité al escuchar el golpe.

Me senté en el borde del agujero. Félix estaba tumbado boca arriba, al final del tobogán. Me dejé caer por la rampa y mi trasero fue a parar encima de su cara.

—Chispita, este no es el momento de jueguecitos amorosos. Pero déjame descansar un rato y te compensaré —bromeó con voz dolorida.

—¡Pero serás…! —le dije levantándome y sacudiéndome la falda.

—¡Que te veo las braguitas! —continuó con su aparente falta de preocupación, como si todo lo que había pasado en la última hora no fuera con nosotros.

Llevábamos más de cincuenta años juntos y aún conseguía ruborizarme como cuando éramos dos chiquillos. Él disimuladamente metía su mano bajo mi falda mientras paseábamos y yo me hacía la despistada y fingía abochornarme. Pero cuando estábamos a solas, muchas veces era yo quien metía primero la mano bajo su ropa. Esa era la sociedad que nos había tocado, donde demostrar la tristeza era signo de normalidad y la pasión entre dos adolescentes era un acto que rozaba lo prohibido.

Me sujeté la falda para poder pasar por encima de él y, cuando me puse a una distancia a la que él podía verme bien desde el suelo, me la subí y me bajé ligeramente las braguitas.

—Ale, ya no me ves las bragas —le dije con voz insinuante.

—Ja, ja, ja —rio a carcajadas—. Anda, ayúdame a levantarme, picarona.

Me di cuenta de que, con tanto tonteo, se me había olvidado bajar la silla de ruedas conmigo. Y aunque la hubiese bajado, no sabía cómo iba a tener fuerzas para subirla después. Pensé entonces que nos encontrábamos en un buen lío.

—Disculpen que interrumpa este momento tan íntimo —se oyó una voz entre la penumbra.

Alguien encendió la única luz que, desde el techo, podía alumbrar el búnker, y dejó así al descubierto su rostro. En un principio me quedé petrificada, pero al instante reaccioné y me abalancé furiosa hacia él con la intención de patearle con todas mis fuerzas en la entrepierna. Él sonrió y esquivó parando con su mano la mala intención de mi pie. Sin duda, yo estaba perdiendo facultades. El señor era probablemente diez años mayor que nosotros, lo que deduje por las arrugas de su piel. No iba a dejar que nos hiciera daño así como así. Volví a la carga, esta vez intentando golpearle con el codo en su garganta, y otra vez él paró mi brazo con una mano y con la otra me acercó a él agarrándome por la cintura. Tenía los ojos de un color azul cristalino y llenos de energía. Mientras intentaba zafarme de él, vi que su camisa marrón estaba vieja y vestía un pantalón de mala calidad, propio de descastados, aunque llevado con muy buen porte. Era un hombre que resultaba atractivo y lleno de brío. Intenté de nuevo darle un rodillazo en sus pantalones cuando Félix me pidió que parara.

–Para, para, brava mía, que este señor es amigo —me dijo Félix en tono jocoso, y yo me indigné revolviéndome entre los brazos del desconocido.

—Permíteme que te ayude a levantarte, Félix —dijo el hombre cuando me soltó y se agachó para alzarle en sus brazos fuertes—. ¡Te convertiste en un buen hombretón, eh!

Aquella situación me tenía totalmente confundida. Volví a abalanzarme sobre él y me subí sobre su espalda intentando ahogarle con mis brazos, pero la única reacción que tuvieron ellos dos fue reírse a carcajadas mientras el hombre con facilidad se libró de mi cuerpo y me devolvió al suelo. Yo no entendía nada. Félix siempre había sido un poco orgulloso, y dejarse ayudar así como así por un desconocido no era muy propio de él. Esta vez no rechistó ante la ayuda de aquel hombre, por lo que se apresuró a explicarme.

—Tranquila, Chispita, no vayas a matar a mi amigo —me dijo Félix sostenido de nuevo por los brazos de aquel desconocido, que sin demasiado esfuerzo pudo sentar a mi marido en una silla—. Déjame que te explique. Él es uno de los rebeldes que se reunían en el bar cuando yo era un chaval y me escondía debajo de la mesa para escuchar sus conversaciones.

Yo le volví a mirar de arriba abajo, ahora aún con más descaro. El hombre sonreía y movía sus pies de un lado a otro, sin poder contener su emoción.

—Era el cabecilla, en concreto. Gracias a ellos oí hablar por primera vez de los bosques, los animales y todas aquellas historias que entonces me parecían tan fantásticas. —Félix miraba entusiasmado al hombre, que se agachó para poder estar a la misma altura que mi marido.

—Vaya, parece que no he cambiado tanto —dijo el hombre guiñando un ojo y rascándose la nuca—. Bueno, la verdad es que unos años después tuvimos otro encuentro, ¿verdad, amigo? Pero no creo que guardes muy buen recuerdo de ello —rio revolviendo con su mano el pelo de mi marido, y él le correspondió con una carcajada y un manotazo en su pierna—. Me llamo Antonio y es un honor para mí poder estar aquí con vosotros.

Se dieron primero la mano y después se fundieron en un abrazo enérgico, de los que en raras ocasiones podrían verse en nuestro día a día.

—Disculpa mi mala educación —se dirigió entonces a mí para tenderme su mano.

—Mi nombre es… —le dije aún sofocada por todo el ejercicio que había hecho y sin llegar a confiar por completo en él.

—Chispita —dijo Félix con energía—. ¿No es un nombre precioso?

—¡Pero ese no es mi verdadero nombre! —le increpé yo furiosa por todo lo que estaba ocurriendo. Aunque en realidad hacía tanto tiempo que todo el mundo me llamaba de ese modo que ya se me habría hecho raro que se dirigieran a mí de otra forma.

—Para nosotros también eres Chispita. Si tú nos das tu permiso, claro. Y bueno, perdonad que os tutee, pero sois como de la familia.

El hombre hablaba muy rápido, demasiado tal vez para entenderle con claridad, y se movía de manera nerviosa dando pasos pequeños hacia uno y otro lado del búnker.

—Y ¿quiénes sois vosotros? —interrogué con los brazos en jarra intentando entender todo lo que estaba sucediendo.

Me estaba poniendo nerviosa. Era imposible mantener una conversación con alguien que no paraba quieto.

—¿Lograsteis escapar? —dijo Félix, como si supiera de lo que Antonio estaba hablando.

—Algunos sí, otros, ya sabéis… —contestó el rebelde, posando su mano en mi hombro y yo no pude evitar pensar solo en mi padre.