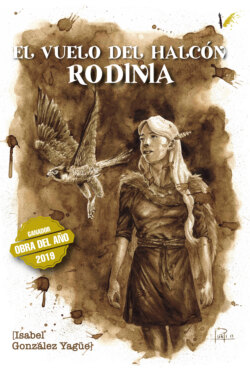

Читать книгу El vuelo del Halcón - Isabel Montes - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

CAPÍTULO 2: LA INTRUSIÓN Rodinia, año 257, mes 1, día 5

ОглавлениеEstábamos en uno de los hospitales que solo trataban la Gran Depresión a los descastados. No era uno de los centros más punteros que asistiesen a los enfermos, pero por lo menos nosotros teníamos un centro al que acudir y no como los pobres parias. Ellos morían en sus chabolas, sin haber recibido ni una vez atención sanitaria en sus vidas, por lo que a duras penas llegaban a alcanzar los treinta años de edad. Nosotros, aunque con más pena que gloria, habíamos conseguido superar ya los setenta.

Se decía que en los hospitales de la Casta 4 la tecnología era mucho más avanzada que en los nuestros; que en los de la Casta 3 realizaban hasta implantes que permitían recuperar el movimiento a los enfermos; que los de la Casta 2 apenas se dedicaban a recetar jarabes porque los efectos de la GD eran mínimos. Y bueno, por supuesto los de la Casta 1 no los necesitaban, porque no iban a sufrir nunca la Gran Depresión. Ellos eran puros.

Félix tenía asignado un hospital para descastados, que se encontraba casi en el límite con la zona de chabolas. Aquella madrugada de viernes, mientras aguardaba en la sala de espera, Félix estaba siendo reanimado en urgencias. No sé qué me hizo sentir más frío: si el pánico por pensar que mi marido podría no despertarse de nuevo; si las paredes de aquel cubo gris de hormigón a las que no me acostumbraba nunca; si el desasosiego que producía la falta de ventanas, o los otros enfermos que esperaban a ser llamados. Se podía ver allí la GD en todas sus fases. Había enfermos en la etapa inicial, con su cara tensa, una euforia que forzaban e interrumpían con sus primeros sollozos repentinos, y comentarios en alto que decían que a ellos no se les había activado la enfermedad aún. A estos, los novatos, Félix les solía decir que no pasaría nada, que solo sería un susto, aunque él también había pensado que se trataba de un error la primera vez que le pusieron nombre a su enfermedad. Después estaban aquellos a los que la enfermedad ya les había dejado una huella irreversible, con la mirada perdida, la piel de la cara descolgada, la voz casi inaudible excepto cuando se enfadaban (lo que en aquel lugar sucedía bastante a menudo), y en los que la metástasis de tristeza se extendía por cada órgano de su cuerpo. Sin embargo, el caso de mi marido era distinto. Félix se encontraba en un estadio nunca visto: la enfermedad había mermado su físico de manera cruel, pero la tristeza todavía no había aparecido.

—¿Familiares de Félix Falco? —dijo al salir de la sala de urgencias la doctora Khalim.

Yo me levanté corriendo y ella, posando su mano en mi espalda, me invitó a entrar. Busqué con la mirada a mi marido en la sala plagada de camillas metálicas y no lo encontré. Solo podía ver a personas llorando, con ataques de ansiedad a los que nadie prestaba atención. Otras caras anónimas miraban a un punto fijo del techo, sin mostrar un solo signo de tener el alma viva.

—Siento mucho verles aquí de nuevo —dijo antes de hacer un breve silencio que hizo aumentar mi incertidumbre—. No se preocupe, Félix ya se encuentra fuera de peligro. No ha tardado mucho en despertar, pero ha sido un trabajo titánico bajarle la temperatura. —La doctora me miraba, pero parecía no estar viéndome. Era como si ella misma no supiera lo que estaba diciendo, porque algo se escapaba de su entendimiento—. Es probable que llevara horas inmóvil, tirado en ropa interior sobre el suelo, y aun así su calor corporal era altísimo al llegar. Si no supiéramos que Félix lleva mucho tiempo sin caminar, pensaría que ha estado toda la noche haciendo ejercicio. ―Me miraba esta vez sí buscando en mí una respuesta a sus preguntas. Pero yo seguí escuchándola en silencio porque tampoco podía encontrarla—. Con las madrugadas tan frías que estamos teniendo, es inexplicable que no sufriera hipotermia.

La doctora Khalim miró a su alrededor, diría que asustada, y tiró de mi brazo para apartarme del resto de personas de la sala de urgencias.

—Sea como sea —continuó mientras alzaba la voz con el propósito de hacerse oír en la sala—, todas sus constantes están estabilizadas ahora.

Cogí aire por el alivio que sentí al escuchar las últimas palabras de la doctora y por el paso al que me llevaba con sus piernas largas. La fase de mi enfermedad no era demasiado avanzada y llevaba además mucho tiempo sin evolucionar, pero los años no pasaban en balde, de hecho, podría ser perfectamente la madre o la abuela de la doctora. Por edad, claro, no por casta.

—Muchas gracias, doctora. ¿Podría verlo?

—Sí, ahora mismo la acompaño personalmente a su habitación. Ya lo hemos subido a planta. Pero antes quería comentarle algo: me temo que la enfermedad está avanzando a una velocidad cruel.

«Cruel», «me temo», dijo esas palabras apretando su boca. Que la GD avanzara, aunque era una mala noticia, era algo que yo ya sabía y tenía más o menos asumido. Lo que no sabía es que un doctor pudiera sentir pesar por un paciente, mucho menos que alguien con casta se apenara por un simple descastado y que además lo manifestara.

—¿Qué quiere decir con eso, doctora? ¿Volveremos a casa? —Ese era mi único deseo en aquel momento. Quería sacar a mi marido de ese lugar de quejidos constantes y olor a plástico.

—Como le he dicho, sabemos que la Gran Depresión continúa y que cuanto más avanza, más le paraliza el cuerpo. Pero debemos mirar el lado positivo —ella bajó la voz tanto que me costó escuchar las siguientes palabras— y es que Félix sigue sin sentirse deprimido. Y no me lo explico.

La doctora me dirigía hacia un ascensor que, según me dijo, llevaba directamente de la sala de urgencias a la planta de ingresos. Pasó una tarjeta de identificación y marcó la planta 13.

—Vamos juntas —casi me ordenó.

Al llegar a la planta, me di cuenta de que no se trataba de un pasillo común de ingresos. Según avanzábamos por él, vi que las diferentes habitaciones no eran para enfermos, sino que eran despachos donde salían y entraban doctores sin mucha prisa. La sobriedad del resto del hospital poco tenía que ver con aquella ala. Abajo todo era gris, sin luz y el frío era insoportable. En la planta 13, los despachos eran enormes espacios abiertos, con cristaleras que iban de pared a pared, y el olor fresco que desprendían hacía que se relajaran mis nervios por un instante. Desde el pasillo podía verse el terrible espectáculo de los poblados chabolistas de los parias, pero la comodidad de sus sillones, la limpieza del aire de aquel espacio y el calor que allí se sentía les hacía inmunes a lo que pasara más allá de sus despachos.

Llegamos al final del pasillo y allí se encontraba la habitación de Félix. Miré a la doctora, y respondió a la pregunta que no llegué a formular.

—Les dejo solos. Volveré en quince minutos para ver cómo se encuentra nuestro escapista —escuché a mis espaldas.

—Gracias por todo, doctora —contesté mientras entraba con cuidado en la habitación por si Félix dormía.

Allí lo encontré rodeado de monitores. Se le veía tan corpulento como indefenso, con cables por el pecho y la cabeza y con un gotero inyectado en cada uno de sus brazos.

—¿Cómo estás, Chispita?

La voz de Félix era débil, aunque él intentaba mostrarse enérgico con su sonrisa.

—¿Cómo estás tú, corazón?

—Bien, bien. Rápido. No has oído nada de lo que te he contado en la ambulancia, ¿verdad?

Su cama no solo tenía sábana, sino que además estaba totalmente limpia y estirada, todo un lujo para un hospital de descastados.

—En la ambulancia ibas inconsciente, cariño… —Arrastré una silla a su cama y me senté a su lado.

—No, no podía hablar, ni moverme, pero no había perdido el conocimiento. ―Intentó pellizcarme la nariz con los nudillos de sus dedos, pero no le alcanzaron las fuerzas para llegar hasta mi cara—. ¿A que no parabas de llorar?

—Pues claro, ¿cómo no iba a llorar? Pero qué cosas tiene este hombre.

Me quedé mirando un rato a la pared, también limpia y sin una sola mancha, intentando no ponerme a llorar de nuevo.

—¿Y a que cuando hemos estado unos minutos parados le has gritado al conductor de la ambulancia que se diera más prisa?

—Pero ¿me has escuchado de verdad? —Conseguí volver a mirarle sin haber soltado una lágrima.

—Ahora eso da igual y escúchame tú a mí antes de que vengan esos matasanos. Chispita, he soñado que podía volar. Y… no digas nada aún —continuó dejándome con la palabra en la boca—, en mi sueño era un pájaro. Sí, esos seres alados, con boca larga y dura de los que te hablaba tu padre.

Empecé a reír, mitad por sus ocurrencias, mitad por temor.

—Pero ¿qué dices, hombre? Podrían dejarte encerrado en el hospital de por vida. Nadie puede soñar, te lo habrás imaginado.

—No lo he imaginado, lo he podido sentir. He sentido el viento en mis brazos, bueno, en esos brazos extraños cubiertos por una especie de pelo suave. Y lo mejor ―hablaba mientras se entusiasmaba más y más y el ritmo cardiaco de los monitores se aceleraba sin control—, ¡he visto la Tierra de Antaño!

—Chsss. ¿Estás loco? —grité sin poder evitarlo—. Nadie puede soñar ya, ¿me oyes? —le dije casi al oído—. Y además sabes que solo los locos podían hacerlo.

Aquellas palabras podían sentenciarnos para siempre. Nos podían acusar de perturbados o, peor aún, de subversivos. Palabras como aquellas nos llevarían a quedarnos sin racionamientos durante un par de meses, en el mejor de los casos.

—Si dices que has soñado, te encerrarán. Así que te pido por lo que más quieras… ―Estaba desencajada buscando cámaras por toda la habitación.

—Que eres tú… —me interrumpió encantado por sacarme de quicio.

—Que soy yo… —y no fui capaz de disimular una sonrisa. Si había cámaras o no, ya nos habrían escuchado, así que intenté no pensarlo más—.Te pido por mí, que soy lo que más quieres, que no digas a nadie que has soñado.

—¿Pero tú me crees, Chispita?

La doctora Khalim entró en la habitación y yo me apresuré a levantarme de la silla. Aquella mujer no debía de tener más de treinta o treinta y un años. Llevaba su pelo rubio y abundante cortado a media melena, pero no le sacaba demasiado provecho, porque siempre lo recogía en su nuca con un pasador. Se notaba que era una persona a la que no le gustaba llamar la atención. Solía vestir con colores grises o beis y llevaba su bata abrochada hasta el penúltimo ojal. Pertenecía a la Casta 4, de otro modo no le estaría permitido tratar con nosotros, que éramos descastados. Sus jefes, que pertenecían a la Casta 3, nunca tenían contacto directo con nosotros. Así funcionaba la sociedad en la que solo estaba permitido tratar con la clase inmediatamente superior o inferior. Era una cuestión genética, decían.

La doctora estuvo revisando todos los monitores, que ya habían vuelto a la normalidad, y me pidió que me volviera a sentar en la silla junto a mi marido. Ella también se sentó, pero en el borde de la cama, tapando sus rodillas con la falda acrílica y cruzando los pies. Al mirarlos me hicieron pensar que era una lástima que unas piernas tan esbeltas se echaran a perder con unos zapatos negros tan cerrados y poco vistosos. La doctora se giró para mirar la puerta, que estaba cerrada, y se volvió de nuevo hacia nosotros inclinando sus hombros hasta que la distancia entre los tres se redujo a unos pocos palmos.

—Si pudiéramos encontrar qué es lo que bloquea la tristeza anímica en tu cuerpo, estaríamos un paso más cerca de la cura. —Su susurro nos dejó atónitos entre los sonidos de las máquinas que mantenían a Félix en orden.

Yo me quedé muda, incapaz de moverme, pero Félix logró incorporarse por sí mismo unos pocos centímetros con los ojos totalmente abiertos.

—¿Está usted segura, doctora? —En aquellos días nos habríamos agarrado a la más mínima esperanza, pero si esta era falsa, Félix sabía que podía ser un duro revés del que le costaría más que nunca recuperarse.

—Por favor, Félix. Ya hace mucho tiempo que nos conocemos. Vamos a empezar a tutearnos, aunque sea en privado, por mi parte sería más natural. —Una de las máquinas que registraban los latidos de mi marido sonaba sin control y los susurros de la doctora eran casi inaudibles—. Aunque no lo sepas, para mí ya eres parte de mi familia. Llevo años estudiando con detenimiento tu caso. En realidad, te confieso que se está convirtiendo en una obsesión. —Mordiéndose un lado de su labio inferior, permaneció unos segundos en silencio—. Creo que el motivo de tu ánimo sea tal vez la mutación de algún gen…

Los tres oímos pasos que se acercaban cada vez más a la puerta. Mientras la doctora Khalim se apresuraba a levantarse de la cama, Félix le agarró el brazo y lo apretó sin pensar que no debíamos tocar a los castos sin su permiso expreso.

—Pues prométame, doctora…, prométeme… que si encuentras ese gen mutado, lo llamarás Chispita.

La puerta se abrió sigilosamente, pero para entonces la doctora ya se había puesto en pie y se encontraba frente a uno de los monitores.

—Sus constantes han vuelto a la normalidad, señor Falco. Le diré a la enfermera que le quiten el suero en cuanto se le termine —la voz de la doctora era ahora más grave y temblorosa.

—Gracias, doctora. Ya se puede marchar. Desde hoy me encargaré personalmente del caso del señor Falco —dijo con voz firme el doctor que acababa de entrar. Él no parecía mucho mayor que la doctora Khalim, pero por el gesto altivo de su barbilla y la mano que indicaba la puerta a su colega, parecía tener bastante más autoridad que ella en el hospital.

La doctora buscó mis ojos y con pasos cortos pero apresurados abandonó la habitación.