Читать книгу Las tres vidas del pintor de la luz - Javier Alandes - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление8

Valencia, enero de 1974

«Consigue un Sorolla y cierra el círculo».

Desde hacía un tiempo resonaba en su cabeza aquella frase de su padre. Nunca se lo había planteado seriamente pero durante aquellas navidades, recién terminadas, se habían cumplido diez años de su fallecimiento. Su madre, tan estoica siempre, había estado más melancólica de lo habitual en esas fechas y Augusto se había dado cuenta del motivo. Todo aquello que Francisco no había podido vivir.

La cena de Nochebuena fue en casa de Paco, el hijo mayor. Los hijos de Francisco y Cándida estaban acompañados de sus respectivas familias. Y Cándida, rodeada de sus hijos, nietos y a la espera de su primer bisnieto, echaba de menos a Francisco como nunca. Augusto sentía como suyo el dolor de su madre.

Era un sentimiento de melancolía, quizá habitual por las fechas. Pero era, sobre todo, un sentimiento de profunda pena. Pena por aquello que se había perdido: ver a sus hijos aumentar la familia, ver a sus nietos crecer y ver a su pequeña empresa convertida en un referente del sector médico.

Diez años atrás, en su propio despacho, Francisco se encontró mal. Un intenso dolor de cabeza acompañado de mareo y desorientación. Se tumbó en el sofá del despacho mientras Paco y Augusto le insistían en llamar a una ambulancia.

—No es necesario, se me pasa enseguida. Hay mucho que hacer… solo necesito cerrar los ojos un rato —dijo Francisco con voz débil.

Los cerró, y ya no los volvió a abrir. Un derrame cerebral parecía la causa del fulminante desenlace. Pero poco importaba la causa. Las consecuencias siempre es lo que requiere máxima atención.

Francisco había fallecido a los sesenta y ocho años, con una familia extensa y un negocio boyante. Sus hijos ya eran quienes atendían el día a día de la empresa pero él, como presidente, acudía a los actos con médicos y representaba a la empresa en la inauguración de hospitales y en los homenajes a los doctores que se jubilaban. Seguía siendo la cara visible, el personaje a quienes todos conocían.

Unos meses antes de fallecer, Augusto y él acudieron a la delegación de la empresa en Madrid. A Francisco le gustaba visitar las sedes de manera regular y conocer de primera mano las operaciones y presupuestos que se habían presentado. Charlaba con sus trabajadores, hacía visitas a algún médico o director de hospital y se aseguraba de que las cosas marchaban de manera correcta. Como siempre, durante aquel viaje a Madrid también acudieron al Museo Sorolla. Augusto se había percatado de que, desde hacía unos años, la admiración que su padre sentía por Sorolla, aunque permanecía intacta, había dado paso a un sentimiento de tranquilidad, de paz. Era como si a través de los cuadros recordara su infancia, recordara a sus padres. Revivía mentalmente la tarde que conoció al maestro y la relación que su padre mantuvo con él. A Francisco, mirar aquellos cuadros le infundía una agradable sensación de vuelta a casa, de estar cerca de sus padres.

—¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí?

—Como si fuera ayer —dijo Augusto.

—Hiciste un gran trabajo. Jamás pensé que aquella conferencia de Salvador fuera la primera piedra de lo que hemos creado.

—Me costó dos años visitar a todos aquellos doctores, ¿recuerdas, papá? —suspiró Augusto—. Recorrí kilómetros en tren como dos vueltas al mundo pero, cuando llegaba a sus despachos y les mostraba los catálogos, todos aquellos doctores recordaban la conferencia de Salvador.

—¿Viniste aquí alguna vez?

—Muchas… —recordó Augusto—. Las horas de espera en Atocha se me hacían eternas. En el Prado no encontré la luz de Valencia… Pero aquí, sí.

—El Museo Sorolla es diferente —asintió Francisco—. Aquí se respira lo que vivió, lo que pintó. Esta es la Valencia de Sorolla; la de mar, la de pescadores, la de bueyes arrastrando barcas.

—Es curioso —dijo Augusto en tono pensativo—, solo en otro lugar sentí esta misma sensación. Busqué a Sorolla, pero no por melancolía o tristeza. Lo busqué por admiración.

Años atrás, Augusto y María Luisa habían tenido la oportunidad de viajar a Nueva York con el gremio de libreros. Se inauguraba allí una librería con títulos en castellano, debido al gran número de españoles y latinos que probaban fortuna en la Gran Manzana. El gremio de libreros quiso dar apoyo a la iniciativa y organizaron un viaje a Nueva York. El viaje y las actividades estaban programados hasta el último detalle. Pero Augusto y María Luisa se excusaron una de las tardes y decidieron hacer, a solas, la visita que él más deseaba: las salas de la Hispanic Society, que albergaban los grandes murales de las «Visiones de España» de Sorolla. Pudieron visitar el edificio con total tranquilidad, y el hecho de recibir visitantes españoles generó animación y cierta alegría entre los guías y trabajadores del edificio.

—Fue allí —dijo Augusto—, rodeado de rascacielos y tráfico, donde ver aquellos murales me hizo sentir en casa. Recordar que tú conociste a Sorolla y que el abuelo fue su amigo, me hizo sentir que formaba parte de aquellas obras. Qué tontería, ¿verdad?

—No es ninguna tontería, hijo —dijo Francisco—. Somos el resultado de nuestras experiencias, de nuestras interacciones, de nuestras reflexiones. Jamás sabremos exactamente lo que Sorolla influyó en mi padre, ni lo que mi padre influyó en el maestro. Pero, por poca que sea, en esos cuadros corre sangre de nuestra familia.

—Quizá sea un poco exagerado decir eso, ¿no?

—Bueno, la vida es azar —repuso Francisco—. O, mejor dicho, que el azar te ponga en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Y cuando eso sucede, estar preparado para dar lo mejor de ti mismo. ¿Cómo habría sido la historia si Salvador no se hubiera parado a saludarme aquel día en la puerta de la Facultad de Medicina? ¿Habría trabajado siempre en la fábrica de tejas? ¿Existirías tú a día de hoy? Jamás lo sabremos, pero cuando se ha presentado la ocasión, hemos tratado de aprovecharla al máximo.

—Entonces, ¿crees que Sorolla fue lo que fue gracias al abuelo? —preguntó Augusto.

—Me gusta pensar que sí. Somos lo que somos gracias a todas las personas que han pasado por nuestra vida. Mientras tu abuelo fue aprendiz de bedel en San Carlos, ¿cuántos favores, recados y trabajos haría para Sorolla para que este no se distrajera, para que exprimiera el tiempo y que su única preocupación fuera aprender, ser cada día mejor? En estas obras maestras está el grano de arena de tu abuelo.

—Es bonito pensar eso; cómo interviene el azar en nuestras vidas.

—Bueno, quién sabe. Azar, destino… Todos tenemos un camino, y el universo conjura para que lo recorramos —rió Francisco.

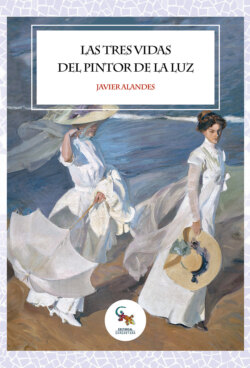

Ese día, sentados en aquel sofá, contemplando a doña Clotilde y a María inmortalizadas en Valencia, pero vestidas como si estuvieran en Biarritz, fue cuando su padre dijo aquella frase que le estaba atormentando:

—Consigue un Sorolla y cierra el círculo.

—¿Cómo dices?

—Consigue un Sorolla, hijo. Que haya una obra del maestro en la familia. Si en cierto modo formamos parte de él, haz que tengamos una de sus obras.

—Papá, eso es imposible. Los cuadros de Sorolla deben valer millones. Ni en varias vidas tendríamos tanto dinero como para poder comprar uno.

—Quizá tengas razón —se giró Francisco hacia su hijo—. Pero no es necesario que sea un cuadro. Una acuarela, un dibujo, una obra pequeña. No es por la obra, es por su firma.

—¿Pintó muchas acuarelas y dibujos? —preguntó Augusto.

—¿Muchas? —dijo Francisco mientras abría sus brazos—. Miles, hijo, ¡miles! El maestro fue muy prolífico, no entendía uno de sus días sin pintar. Una tarde inspirada, sentado en algún jardín o paraje, podía hacer cuatro o cinco dibujos. Luego los guardaba, los rompía o los regalaba.

—¿Los regalaba? —se extrañó Augusto—. Cualquier dibujo con su firma estaría muy cotizado hoy en día.

—Pero no siempre fue así. Normalmente, un artista se cotiza hacia el final de su vida. En la mayoría de las ocasiones, después de su muerte. Sí que es verdad que, hacia el final de su carrera, el maestro era mundialmente conocido. Tu abuelo me hablaba de su ímpetu, de su necesidad de pintar. Siendo estudiante en San Carlos, la actividad de Sorolla era frenética, no podía dejar de crear. Según mi padre, a lo largo de su vida Sorolla pintaría miles de dibujos y acuarelas. Y luego las regalaba a amigos o a la persona que había posado para él.

—Entonces, ¿crees que deben existir todavía muchos de esos dibujos de Sorolla?

—Tienen que existir cientos, hijo. Incluso en familias que ni siquiera saben que los tienen. En cajas de desvanes, en viejas casas de campo… —Francisco miró a su hijo—. Hazlo por mí; busca uno y cómpralo. Cierra el círculo.

Al poco tiempo, Francisco falleció. Fue tanta la sorpresa, el dolor y la sensación de desamparo que Augusto sentía, que aquella conversación con su padre quedó enterrada. Pero desde hacía un tiempo, aquel deseo de su padre había visto la luz de nuevo, había vuelto a su mente. De manera insistente golpeaba sus pensamientos.

Era el momento de ocuparse de ello.