Читать книгу Las tres vidas del pintor de la luz - Javier Alandes - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление4

A las diez de la mañana se plantaron ante la entrada de una preciosa casa con jardín ubicada en un barrio residencial. Rodeada de casas similares, esta desprendía un aire señorial pero sencillo, recordando en algunos aspectos a un cortijo andaluz con patio. Un pequeño cartel indicaba que aquella era la entrada para el público, pero Francisco ya se había asegurado de ir a primera hora para que no hubiera demasiados visitantes y poder estar tranquilos. De hecho, no había ninguno, eran los únicos.

—Museo Sorolla —leyó Augusto—. ¿Aquí venimos?

—Aquí venimos. Quiero que conozcas algo.

Francisco le contó a Augusto que aquella había sido la casa y el estudio de Joaquín Sorolla. Al fallecer en 1923, Clotilde, su viuda, dejó todo tal y como estaba: el estudio, la sala de visitas, la sala donde exponía las obras terminadas y multitud de pinturas, algunas de ellas inacabadas. A los pocos años de la muerte del pintor, Clotilde donó la casa y todas las obras contenidas al Ministerio de Cultura, con la condición de que fuera un museo público en memoria de su marido. Y que el Estado fuera el responsable de su conservación y mantenimiento; tanto de las obras expuestas como del edificio y sus jardines.

Desde entonces se podía visitar, y Francisco había acudido en muchas ocasiones. Era el momento de que sus hijos lo conocieran, y aquella visita a Madrid era un momento ideal para contarle a Augusto esa parte de la historia de la familia que él desconocía.

—¿Recuerdas en qué trabajaba mi padre? —preguntó Francisco mientras paseaban por los jardines.

—Claro, el abuelo fue bedel de San Carlos —respondió Augusto.

—Bedel de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos —corrigió Francisco—. Es un detalle importante. Además, no es que fuera solo un bedel. Entró con once años como aprendiz del bedel que allí había. Le ayudaba en la limpieza, el reparto de correo y en todo aquello que le mandaran. Para los académicos y los maestros se convirtió en un recadero y enseguida le tomaron aprecio. Le enviaban a por un café, le pedían que llevara algún paquete, recogía el material de trabajo y un sinfín de tareas que tu abuelo José cumplía con eficacia. Y allí trabajó toda su vida, hasta que fue él quien tuvo sus propios aprendices.

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos estaba en Valencia, ubicada en el convento del Carmen. Allí solo entraban, por recomendación de maestros artesanos y bajo una estricta prueba de acceso, los aprendices de artistas más prometedores: pintores, escultores, ceramistas y demás oficios artísticos. Solo llegaba lo mejor de lo mejor, y ser estudiante en San Carlos aportaba un estatus en exposiciones y reuniones sociales.

—Hasta ahí, nada nuevo, padre —terció Augusto.

—Hasta ahí, y hasta ahora. ¿Sabes que tu abuelo José conoció allí a Sorolla? No solo le conoció, llegaron a ser buenos amigos.

—¿El abuelo fue amigo de Sorolla? Vaya, esto sí que es nuevo.

—Sorolla era uno de los estudiantes de San Carlos cuando tu abuelo entró de aprendiz. Siempre decía que jamás vio alguien como él, con esa inspiración, con esa forma de mirar el mundo. Pintaba cualquier cosa y su pintura transmitía más que lo que había sido pintado. Un genio, el mejor pintor de todos los tiempos, según mi padre.

—¿Por qué el abuelo nunca hablaba de ello? —la curiosidad hizo mella en Augusto—. Es una historia formidable.

—Por ello fueron buenos amigos el maestro y tu abuelo, porque jamás hablaba de ello. Nunca presumía de conocer al valenciano más internacional. Sorolla era celoso de su intimidad, un carácter indomable. Pero quien le demostraba fidelidad y discreción, podía entrar en su mundo.

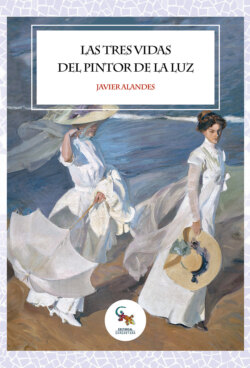

Accedieron al edificio del museo dejando atrás los jardines. Cada una de las estancias reflejaba lo que en vida de esa casa había sido. La sala de visitas, el salón familiar, el estudio del maestro y la sala de obras. En dicha sala de obras, Sorolla recibía a los clientes que le habían encargado un retrato o estaban interesados en alguno de sus cuadros. Era el lugar donde los exponía y, por su orientación, la luz de la tarde dejaba ver las obras en todo su esplendor. En la pared principal de aquella sala había un cuadro de una mujer madura y otra más joven, paseando por la orilla de la playa, pero con vestidos largos de tarde. Paseo a la orilla del Mar, 1909.

—Doña Clotilde —señaló Francisco—. Y María, su hija mayor. Recuerdo cuando el maestro pintó este cuadro.

—¿Recuerdas? —dijo sorprendido Augusto.

—Yo estaba allí, con tu abuelo. A veces Sorolla mandaba un mensaje a mi padre porque necesitaba materiales de trabajo o algún elemento para incluirlo en el cuadro. Aún recuerdo el enfado de doña Clotilde.

—Papá… ¿cómo que tú estabas allí? —Augusto no salía de su asombro.

—Sabía que esta historia te gustaría. Sentémonos frente al cuadro, quiero verlas bien. Parece que fue ayer.

Era 1909, hacia finales del verano. Yo había trabajado durante ese año como recadero de las obras de la Exposición Regional. Y después, durante la Exposición, seguía haciendo pequeños trabajos entre los pabellones. Fue un año glorioso. A Valencia vinieron personas de todo el mundo, y allí pudimos conocer, entre otras cosas, el cine. ¡En una pantalla veíamos a gente moverse!

Mi padre tuvo muchísimo trabajo ese año. Las obras de los edificios de la Exposición, y todas las novedades que allí se expusieron, hacían que los estudiantes de San Carlos cruzaran a diario el puente del río desde la academia hasta el Palacio de la Exposición, para dibujar y pintar todo lo que allí veían. La necesidad de materiales de trabajo era extraordinaria y mi padre se tenía que encargar de que todo estuviera a punto y hubiera suficiente cantidad del material artístico necesario.

Una noche de finales de ese verano, al llegar a casa, mi padre me dijo que a la tarde siguiente tenía que acompañarle. Solo me contó que iba a conocer a un viejo amigo suyo, y que iba a ser algo que tenía que guardar en la memoria para siempre.

—Y una cosa importante, Francisco —dijo mi padre—. No hables a menos que mi amigo te pregunte.

Me acosté intrigado y sorprendido por ese secreto que mi padre tenía guardado. Hombre de pocos amigos como él era, me extrañó que quisiera llevarme a mí a conocer a uno de ellos.

Al día siguiente, a la hora de comer, mi padre aún no había llegado a casa. Cuando lo hizo, pasadas las cuatro, iba cargado de paquetes y cajas, envueltos en papel de estraza, anudados con cuerda fina. Comió algo rápido que mi madre le preparó y nos fuimos a buscar el tranvía. Lo cogimos en dirección a la playa y bajamos en la última parada y, desde allí, seguimos caminando en dirección a la arena. Vimos que en el acceso se arremolinaba un pequeño grupo de personas, mirando hacia el mar. Las dejamos atrás y continuamos caminando por la arena. A lo lejos veía cómo, en la orilla, dos mujeres vestían completamente de blanco, con ropas demasiado largas para aquella época, y un hombre de espesa barba les daba instrucciones. A medida que nos acercábamos, veía cómo el hombre hablaba a las mujeres sobre la posición de su sombrero, la ubicación de una pequeña sombrilla que llevaba una de ellas o su forma de caminar. Junto a ellos, un fotógrafo trataba de equilibrar el trípode de su cámara en la arena junto con un joven ayudante. Toda la gente que estaba en la entrada de la arena también miraba la escena, pero era como si no se atrevieran a acercarse.

Mientras caminábamos hacia ellos cargados con los paquetes, nuestras sombras se hacían más alargadas por el sol que ya bajaba a nuestra espalda. Hasta que las sombras alcanzaron al hombre que daba instrucciones.

—¡Las sombras, por Dios! —dijo el hombre en tono de enfado, pero sin dejar de mirar a las dos damas.

—Maestro, las seis —dijo mi padre en voz baja, temiendo molestar al hombre de la barba. Este llevaba sombrero de verano, una camisa blanca por fuera del pantalón y los camales arremangados para que el agua no los mojara. Se giró, miró a mi padre y esbozó una sonrisa.

—¡Joselito! Siempre puntual. El tiempo es un recurso escaso, y solo se puede confiar en quien lo respeta —sonrió el hombre de la barba—. Descarga y dame un abrazo. — Mi padre y aquel hombre se dieron unas sonoras palmadas en la espalda.

—¿A quién traes contigo? —dijo mirándome.

—Maestro, es mi hijo. Espero que no le moleste que haya venido conmigo —respondió mi padre con respeto, pero con confianza.

—Si es hijo tuyo, seguro que tiene tus cualidades. ¿Cómo te llamas? —Me ofreció una mano poderosa.

—Francisco, señor –—le respondí estrechándosela lo más fuerte que pude.

—Yo soy Joaquín Sorolla, y estáis aquí porque necesito vuestra ayuda; así que, aprovechemos el tiempo antes de que anochezca. ¡Antonio! —dijo Sorolla dirigiéndose al fotógrafo—. Mire quién ha venido.

—Dios santo… Este hombre necesita un ejército a su servicio para poder pintar —dijo el fotógrafo riendo, y se acercó a mi padre para estrechar su mano. Mi padre me explicó que don Antonio, el fotógrafo, era el suegro de Sorolla. Me contó que era un fotógrafo con mucha fama en Valencia y que Sorolla le había ayudado en su estudio desde bien joven. Allí fue donde doña Clotilde y el maestro se conocieron, y don Antonio nunca se opuso a esa relación.

—¿Tenéis prisa, Joselito? —preguntó Sorolla.

—José, maestro… Ya no soy un niño, voy a cumplir cuarenta. Y no, no tenemos prisa. Hasta el último tranvía somos todo suyos —sonrió mi padre.

—A ver… papá —dijo Augusto poniéndose en pie—. ¿Me estás diciendo que conociste a Sorolla y que tú estabas delante cuando pintó este cuadro?

—Bueno, no exactamente cuando se pintó —sonrió Francisco—. Solo cuando hizo un boceto y las pruebas de color. Un cuadro no se pinta en una tarde, tonto. Le llevamos materiales que Sorolla había pedido el día anterior. Mi padre recibió una nota en San Carlos con una relación de enseres para el maestro. La verdad es que aquellos paquetes los podría haber llevado mi padre solo, pero luego me dijo que quería que le acompañara. Y tenía razón, fue un momento que jamás he olvidado.

Mi padre y yo nos sentamos a unos metros de Sorolla mientras este seguía dando instrucciones a las dos damas y comenzamos a abrir los paquetes. Las dos mujeres parecían aburridas, e incluso la de más edad protestaba por la cantidad de instrucciones que recibían del pintor.

—Joselito… José —se corrigió Sorolla—, prepara un lienzo pequeño y mezcla de blancos, azules y crema en una paleta.

Con resolución, mi padre montó un caballete y desembaló un lienzo de unos cuarenta centímetros de lado. Me pidió que fuera abriendo los tubos de óleo que me indicó y vertiera una pequeña cantidad en la paleta.

—¿Quiénes son las damas, padre? —le pregunté.

—Son doña Clotilde, la esposa del maestro, y María, su hija —respondió mi padre sin mirarme.

—¿Las va a pintar ahora?

—Ahora hará los esbozos y las pruebas de color —dijo mi padre—. Ya tendrá tiempo de trabajar en el lienzo que esta pintura merezca.

—¿Y por qué van abrigadas con este calor?

—No lo sé, Francisco, ni me importa, el maestro sabrá. Nosotros somos unos privilegiados solo por estar aquí, tan cerca de su trabajo. Anda, llévale el caballete, el lienzo, y yo acabo de preparar la paleta.

Cogí el material, me acerqué a Sorolla y planté el caballete junto a él. Dejé el lienzo sobre el caballete y miré la escena. Las dos mujeres iban y venían por la orilla, en un recorrido de apenas diez metros. Sorolla les daba indicaciones sobre la manera en la que sujetar la sombrilla, la posición de sus cabezas o la forma de mover sus manos. Y ambas parecían cansadas y aburridas por no conseguir lo que el maestro deseaba.

—Maestro… ¿por qué las damas van de largo con el calor que hace? —yo mismo me sorprendí por hacer aquella pregunta.

—¡Francisco, no seas insolente! —oí gritar a mi padre—. Perdone, maestro, no volverá a ocurrir.

—Joselito, este chico va a ser más espabilado que tú —dijo Sorolla con una carcajada—. Muchacho, quien no pregunta, nunca sabe. Y, a veces, es preferible pedir perdón a pedir permiso —dijo poniendo una mano en mi hombro—. ¿Qué te parece, Clota?, ¿se lo contamos? —Pero fue María quien se adelantó.

—Una de las geniales ideas de mi padre —dijo con gesto de cansancio—. Nos quiere paseando por la orilla de la playa de Biarritz… pero en Valencia. Por eso necesita que vayamos vestidas como iríamos en el norte.

—Y por eso necesito esta luz, muchacho, la luz de la tarde. Una luz más apagada, para que parezca la que hay en el momento de mayor esplendor del verano del norte. Aprecia lo que tenemos, muchacho, no olvides nunca que vives en el lugar más luminoso del mundo. —Y dejó de mirarme para ponerse a trabajar en el lienzo que le había llevado.

Augusto estaba en silencio tratando de procesar aquella historia. Allí estaba sentado, en la sala, contemplando uno de los cuadros más famosos del pintor. Y su padre le estaba contando que pudo conocer al maestro y que le ayudó en aquel cuadro. Que vio cómo tomaba forma, que presenció la escena que le dio vida.

—No olvides que vives en el lugar más luminoso del mundo —repitió Francisco—. No lo olvides, Augusto.

—¿Qué me quieres decir con eso?

—A partir de ahora vas a trabajar de forma más intensa en la empresa. Esta tarde, en la conferencia de Salvador, conocerás a médicos de toda España. Y tu trabajo en los próximos años va a ser ir a visitarles en sus hospitales. Vas a tener que viajar por toda España, subir a más trenes y autobuses de los que puedas imaginar, y comer y dormir en pensiones que no se van a parecer en nada a nuestra casa. Vas a echar de menos a tu madre, y en algunos momentos querrás rendirte. Querrás rendirte cuando estés solo y no puedas dormir, cuando alguno de esos médicos rechace lo que vayas a ofrecerles, cuando tengas que pasar horas en una estación esperando que llegue tu tren. En esos momentos, recuerda que vienes del lugar más luminoso del mundo y que esa luz es la que te espera a tu vuelta. La que siempre te esperará. Pero vuelve con el trabajo cumplido y siéntete satisfecho por ello.

—No sé qué decir —dijo Augusto en voz baja después de unos instantes en silencio—. ¿Sabré hacer ese trabajo?

—Lo harás bien —dijo Francisco mientras cogía del brazo a Augusto—. Nunca te preguntes si serás capaz de hacerlo, sino si eres capaz de intentarlo. ¿Lo eres?

—Soy capaz de intentarlo.

—Pues ese es el primer paso. Sigamos, hay mucho que ver. —Y se levantaron para seguir paseando por el museo.

Pasearon por todas las salas, admirando la prolífica obra de Sorolla. Augusto conocía a Sorolla por haber sido un valenciano universal, pero nunca había tenido ocasión de contemplar su obra con esa dimensión. Recordaba haber tenido en sus manos un libro con fotografías de algunos de sus cuadros y conocía, a grandes trazos, su historia. Pintor de fama mundial, había viajado por todo el mundo exponiendo sus cuadros, recibiendo premios y distinciones. Según aquel libro, su gran trabajo fue el encargo de la Hispanic Society de los grandes murales de regiones de España para decorar la gran sala de su sede en Nueva York. Los finalizó en 1919, poco antes de la apoplejía que le dejó postrado sin poder pintar. Y en agosto de 1923, falleció. Pero ese libro mostró a Augusto el gran personaje que fue, la maestría de su obra y el legado artístico que había dejado.

—¿Estuviste más veces con Sorolla? —preguntaba Augusto mientras estaban detenidos ante El baño del caballo, otro de los cuadros de playa, en el que un muchacho caminaba junto a un caballo, tomando sus riendas, mientras salen de la orilla después de refrescarse.

—No, solo aquella vez. Mi padre sí estuvo con él en alguna ocasión más, pero jamás volvió a llevarme, quizás porque temía de mi insolencia. No le hizo ninguna gracia que hablara directamente con el maestro.

—¿Qué más pasó aquel día?

Estuvimos sentados a unos metros de la escena mientras Sorolla hacía un boceto en el lienzo y le aplicaba color para hacer las pruebas. Doña Clotilde y María posando tal y como Sorolla les había indicado y él, ajeno al mundo, daba vida a aquella escena en el pequeño lienzo.

—Hora de recoger —dijo el maestro cuando el sol estaba ya muy bajo—. José, acompañadnos a casa —lo que era un eufemismo de «recoge todo el material y llévalo a mi casa» que mi padre comprendió perfectamente.

—Un momento… —dijo don Antonio—, la última foto, esta vez de grupo. Vamos, muchacho —me dijo a mí directamente. Y el suegro de Sorolla nos dio instrucciones para colocarnos e inmortalizar ese momento.

Con el mar a la espalda y el sol del atardecer dándonos de cara, doña Clotilde y Sorolla estaban en el centro del grupo. Junto a Sorolla se colocó su hija María, y al lado de doña Clotilde, mi padre. Yo me agaché con una rodilla en el suelo a los pies de mi padre. Era la primera vez que posaba para una fotografía, y ver a don Antonio oculto debajo de una tela y a su ayudante sosteniendo el recipiente de magnesio para iluminarnos un poco más me pareció absolutamente mágico.

Mientras caminábamos por la arena detrás de Sorolla y su familia, vi que la gente que se arremolinaba en la entrada de la playa seguía allí, y cuando llegamos a su altura, rompieron aplausos hacia el pintor.

—Gracias, amigos… no es necesario —decía Sorolla mientras estos abrían un pequeño pasillo para dejar paso.

Caminábamos detrás de la familia Sorolla y vi que todo el grupo comenzó a seguirnos a unos metros de distancia.

—¿Por qué nos siguen? —pregunté a mi padre.

—Tener aquí a Sorolla y verlo en carne y hueso es todo un acontecimiento —me respondió—. Él ha mostrado, con sus cuadros, los oficios y la vida que llevan estas personas, y están agradecidos de que alguien como él se inspire en ellos. Verlo trabajar y acompañarlo a casa cuando termina la jornada es su forma de darle las gracias.

En apenas unos minutos llegamos a la verja del pequeño jardín de una casa de verano. Sorolla abrió la puerta, dio paso a su mujer y su hija, y se sucedieron varias voces de «buenas noches, maestro», «que descansen, señores», «que Dios le bendiga».

—Entrad a la casa y dejad el material en el estudio —dijo Sorolla a mi padre, y me sorprendí al comprobar que no era la primera vez que mi padre estaba en esa casa. Le seguí hasta que me indicó dónde dejar los utensilios que yo llevaba. Era el estudio, y estaba lleno de obras de varios tamaños, muchas de ellas sin terminar.

—¿Os quedáis a cenar, José? —dijo doña Clotilde desde la puerta.

—Se lo agradecemos, señora, pero tenemos que volver a casa. Sería un desprecio hacia mi esposa, que ya nos habrá preparado la cena.

—Bueno, veo que siguen quedando hombres a los que les importa lo que pueda sentir su esposa —dijo doña Clotilde mientras sonreía mirando a su marido—. Al menos, dejadme que os prepare una limonada y un panecillo para el niño.

—Eso nos vendría estupendamente, doña Clotilde.

Me senté en un taburete del estudio mientras tomaba mi limonada. Sorolla estaba organizando los cuadros y poniendo en caballetes aquellos en los que iba a trabajar a la mañana siguiente, y no dejé de contemplar todo lo que allí había. Un fuerte olor a pintura, que para nada era desagradable, innumerables tarros de cristal con pinceles en disolvente, y todo aquel colorido de los cuadros que allí había. Con la brisa que entraba en la habitación y el sonido de las olas del mar, mirar aquellos cuadros era como mirar a través de una ventana. El color del cielo, las suaves olas en movimiento y el reflejo del sol sobre el mar, me hicieron sentir que aún estaba en la playa, sentado sobre la arena. Era realmente maravilloso lo que Sorolla conseguía transmitir en un lienzo.

—Maestro, nos marchamos —dijo mi padre.

—No descartes que vuelva a necesitar tu ayuda antes de que termine el verano.

—Lo que necesite. —Y se dieron un abrazo, esta vez sin palmadas. Un abrazo de verdadero afecto.

—Gracias por tu ayuda, muchacho —dijo Sorolla dirigiéndose a mí y volviendo a ofrecerme la mano—. Haz caso a tu padre, es un gran hombre.

—Sí, señor —acerté a decir tímidamente.

Estuvimos en silencio hasta entrar en casa y vi a mi madre acabando de preparar la mesa para la cena.

—Vaya, pensaba que ya no veníais —dijo mi madre intercambiando una mirada con mi padre—. ¿Dónde estabais? —Me miró—. Anda, cena y me cuentas todo.

Siendo hijo único, todavía disfrutaba del privilegio de la atención de mis padres. Siempre habían querido darme hermanos, pero no había sido posible. En dos ocasiones, mi madre se quedó embarazada, pero en ambas lo perdió. Resignados a no incrementar la familia, llegaron a la conclusión de que la voluntad de Dios era que volcaran sus esfuerzos en mí. Cuando mi madre entró a darme las buenas noches a mi cuarto, le pregunté:

—¿Lo sabías, mamá?, ¿sabías que iba a conocer a Sorolla?

—Me lo dijo tu padre hace dos días, cuando le llegó el mensaje del maestro con el material que necesitaba.

—¿Cómo es posible que sean amigos?

—Bueno, tu padre entró en San Carlos siendo un niño. Y Sorolla, casi otro niño, estudiaba allí.

—Sorolla confía en él —dije sin mirar a mi madre—. Hemos entrado en su casa, y doña Clotilde quería que cenáramos allí.

—Voy a decirte algo que no debes olvidar. —Mi madre se puso seria—. Tu padre podría pedirle al maestro un dibujo con su firma, o llevarse algún pequeño cuadro de su estudio que Sorolla ni notaría. Podría venderlo, le pagarían bien y traería dinero a casa, que falta hace. Pero tu padre jamás haría eso, y Sorolla lo sabe. Por eso son amigos. Tu padre lo admira y se siente afortunado de poder ayudarle en lo que pueda. Esa es su recompensa, la confianza de un pintor conocido en el mundo entero. No puedes traicionar a un amigo u ofrecerle amistad por sacar algo a cambio. Eso no es amistad, eso es interés. Recuérdalo, porque se te presentarán ocasiones así en tu vida. Y tendrás que decidir si eres amigo, o tan solo un interesado.