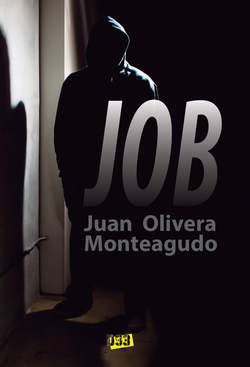

Читать книгу Job - Juan Olivera Monteagudo - Страница 15

ОглавлениеEn la constructora siempre están hablando de mí. Sé que dicen que soy falso, perverso, avaro y muchas cosas más. En realidad, lo soy… Soy un tío con muchos vicios que busca justificar su existencia con un desquite disimulado hacia este mundo horripilante al que nunca pedí venir. Eso me decidió a convertirme en el que soy, a mentir, intrigar y hasta matar, de resultar necesario, para disfrutar del día a día que constituye la razón de mi existir.

A veces se burlan de mis maneras sosegadas y mi intimidad de hierro; otras, porque me creen débil por mi tamaño pequeño, mi aspecto apocado —con gafas de intelectual y una calvicie creciente— y mi cara de buena gente. No se dan cuenta de que sus burlas no me dañan, de que soy un anacoreta, y ellos, la chusma. De que sus mentalidades simples y torpes me incomodan y por eso huyo de ellos. De que detesto sus formas comunes, sus modos vulgares, sus pláticas intrascendentales y sus maneras simplonas de ver las cosas… ¿Es que no pueden observar más allá de sus narices?

A veces tengo que ceder, fingiendo una tímida sonrisa y una exagerada atención, cuando uno de ellos se me acerca y me busca conversación. Pero, gracias a Dios, la mayoría ya respeta mi aislamiento.

El problema es con los nuevos. El otro día se me aproximó un muchacho; venía de algún pueblo del norte y hablaba con esa manera tan de ellos, maltratando el sonido de las palabras. Detrás de él pude advertir las risas de los otros, que estaban confabulados (supongo que bajo alguna apuesta tonta o absurdo desafío), así que fingí no haberme dado por enterado y les seguí el juego. Cuando el muchacho me preguntaba algo, yo aumentaba las revoluciones de mi taladradora, ahogando sus palabras y fingiendo que no lo escuchaba ni pizca. Así nos la pasamos un buen rato, hasta que el muy tonto cedió, volviéndose derrotado. Todos rieron e intercambiaron abrazos y risas de triunfo.

Todos son iguales. Todos rivalizan en estupidez, mal habla, grosería chabacana e incapacidad de avasallamiento intelectual. Carecen de agresión inteligente, intuición malévola y, por supuesto, alto coeficiente intelectual. Todo eso, alentado por una moralina boba y generacional heredada de sus abuelos, los ha transformado en unas bestias atadas al yugo de la mediocridad, seres insignificantes y reemplazables, pequeños engranajes de recambio.

Si siguen así, me veré obligado a hacer uso de mi gran poder.

El único que me cae algo bien es el Loco del Cochecito Blanco, como lo llaman. En realidad, me empezó a interesar desde que me enteré de que había matado a un compañero suyo en la constructora anterior de donde vino. Según cuentan, dejó caer toda su carga de grava sobre un tipo con el que no se llevaba bien; se investigó y se llegó a la conclusión de que había sido un accidente de trabajo, pero los que lo conocen hablan de un asesinato; alegan que el Loco se las tenía jurada por una pelea acerca de unos zapatos y que, al parecer, no aguanta pulgas.

El Loco del Cochecito Blanco es un tío perturbador que siempre anda de aquí para allá, manipulando su mini excavadora con una temeridad diabólica. A una velocidad y con una habilidad pasmosa, aparece de un momento a otro, recluido entre esos barrotes de protección que la recubren. Mueve con gran habilidad las tenazas de su pequeña máquina, sorprende a todo el mundo con su viveza para arremeter, esquivar y manipular los materiales, con una precisión que asusta al que se le atraviesa. Pero eso a mí me agrada. Me agradan su intrepidez, su exactitud, su manera de burlarse de la cara que ponen, su exclusión, su encierro en esa cajita metálica y las leyendas que se tejen en torno a él.

Debe de resultar gratificante matar a quien más odias. Acabar drásticamente con aquel que te incomoda. Burlarte de los temores tontos que se tienen al delito, a la moral o la ley.

Soy consciente —y estoy orgulloso de ello— de que gozo de una maldad recurrente. Como las moscas recorren con fruición las llagas del cuerpo de sus víctimas, mi maldad busca alguna herida abierta en que regocijarse. Pero asesinar..., supongo que aún no he odiado lo suficiente. Posiblemente un día, más adelante.