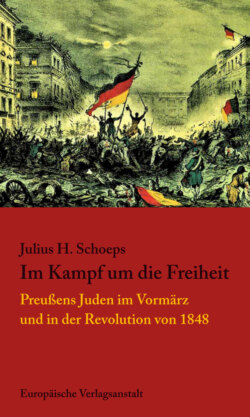

Читать книгу Im Kampf um die Freiheit - Julius H. Schoeps - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der Waffendienst als patriotisches Bekenntnis

ОглавлениеTrotz der Bedenken und der Vorbehalte innerhalb der preußischen Beamtenstuben lief der Anpassungsprozess auf jüdischer Seite ungebremst weiter. Allerdings veränderte er sich im Verlauf der Zeit, als sich die bis dahin an den Tag gelegte Untertanenloyalität analog zur Einstellung christlicher Bürger zunehmend in einen aktiven Bürgerpatriotismus verwandelte. In ihren publizierten Schriften verwendeten David Friedländer und andere Sprecher jüdischer Gemeinden beispielsweise für Preußen zunehmend Ausdrücke wie „Zuhause“ oder „Vaterland“.

Der gesellschaftliche Anpassungsprozess auf jüdischer Seite blieb allerdings nicht unwidersprochen. Schon in den 80er und 90er Jahren des 18. Jahrhunderts entzündete sich eine heftige Debatte, ob es denn überhaupt statthaft sei, die Juden zum Militärdienst zuzulassen. Bezweifelt wurde, dass Juden dafür überhaupt geeignet seien. Die Gegner, die den Militärdienst für Juden aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnten, waren der Ansicht, der Militärdienst sei eine Ehrenpflicht, die nur den christlichen Untertanen zukomme.

Juden seien, so war seitens der Emanzipationsgegner zu hören, ein „loses Gesindel“, das es keinesfalls verdiene, in die Armee aufgenommen zu werden. Bedenken hatte man aber auch noch aus einem ganz anderen Grund: Die Juden, so war zu hören, würden sich wegen ihrer „körperlichen Beschaffenheit“ nicht zum Militärdienst eignen. Das war jedoch ein vorgeschobener Einwand, der einzig und allein den Zweck hatte, die Gleichstellungsforderungen der Juden zu hintertreiben. Manche Emanzipationsgegner waren darüber hinaus auch der Ansicht, die Militärpflicht für Juden könne sich zu einem Problem für den Charakter des christlichen Staates auswachsen.

Was auch immer gegen die Militärdienstpflicht der Juden eingewandt wurde, diese haben es sich nicht nehmen lassen, sich freiwillig zu den Waffen zu melden und an den Befreiungskriegen aktiv teilzunehmen. Sie folgten flammenden Aufrufen wie etwa dem des Hamburger Predigers Eduard Kley, der zusammen mit Carl Siegfried [sic!] Günsburg (1788–1860) 1813 alle jungen jüdischen Männer aufforderte, dem Ruf des Vaterlandes zu folgen und „das Feld der Ehre zu betreten“35.

Die Beteiligung an den Freiheitskriegen gegen die napoleonische Besatzung sah man gewissermaßen als Prüfstein für die Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten an. Je mehr Juden sich zu den Waffen meldeten, meinte man, desto nachdrücklicher würde sich zeigen, dass die Juden keine „Drückeberger“, sondern Patrioten seien, die den Dienst für das Vaterland tatsächlich als eine Ehrenpflicht betrachteten. Die patriotische Euphorie schlug derartige Wellen, dass sogar Frauen ins Feld zogen. Überliefert ist die Geschichte der Jüdin Louise Grafemus, die eigentlich Esther Manuel hieß und als Mann verkleidet die Feldzüge von 1813 und 1814 im Königsberger 2. Landwehr-Ulanen-Regiment mitmachte.36

Wir wissen nicht, wie viele jüdische Soldaten tatsächlich an den Befreiungskriegen teilgenommen haben. Die Statistiken, die darüber und über die Zahl der Gefallenen Auskunft geben könnten, sind mit einiger Vorsicht zu genießen. Fest steht nur, dass das zahlenmäßig kleine jüdische Kontingent innerhalb der preußischen Truppen in relativ hohem Maße bei Beförderungen und Auszeichnungen vertreten war.

Der Historiker Heinrich von Treitschke, bekanntlich kein Freund der Juden, hat in seiner „Deutschen Geschichte“ ausdrücklich positiv vermerkt, dass Juden an den Feldzügen in den Befreiungskriegen teilgenommen haben: „Die Söhne jener gebildeten Häuser, die sich schon ganz als Deutsche fühlten, thaten ehrenhaft ihre Soldatenpflicht […].“37

Die militärischen Leistungen jüdischer Kriegsteilnehmer wurden als vorbildlich eingeschätzt. Was schon in den Befreiungskriegen deutlich wurde, zeigte sich auch in späteren Kriegen. Der Patriotismus der Juden unterschied sich nur wenig von der Einstellung nichtjüdischer Kriegsteilnehmer. So haben im preußisch-österreichischen Krieg 1866 auf preußischer Seite geschätzt über 1.000 jüdische Soldaten teilgenommen und im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 sind im deutschen Heer sogar 6.000 jüdische Soldaten ins Feld gezogen.38

Als Höhepunkt des patriotischen Bekenntnisses deutscher Juden gilt ein halbes Jahrhundert später die Teilnahme von rund 100.000 jüdischen Soldaten im Ersten Weltkrieg.39 Von ihnen sind in diesem nachgewiesenermaßen 12.000 gefallen. Etwa 2.000 wurden zu Offizieren befördert; über 2.000 erhielten das Eiserne Kreuz 1. Klasse, 10.000 das Eiserne Kreuz 2. Klasse; insgesamt wurden 30.000 deutsche Juden mit Orden ausgezeichnet.

Aber zurück zu den Befreiungskriegen und der weiteren Entwicklung. Nur in Ausnahmefällen war es damals für einen Juden möglich, im preußischen Militär Karriere zu machen und die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Berühmt wurde der Fall des Berliner Juden Meno Burg, den man in späteren Jahren halbspöttisch den „Judenmajor“ nannte.

Meno Burg (1787–1853), ein Freiwilliger des Jahres 1813, war durch eine Kabinettsordre 1815 zum Sekondeleutnant befördert worden. Als man ihm aber nahelegte, die Taufe zu nehmen, damit er weiter Karriere machen und in höhere Offiziersränge aufsteigen könne, hat er diesen Schritt für sich entschieden abgelehnt.40 Burg, der sich sein Leben lang uneingeschränkt zu König und Vaterland bekannte, hätte die Taufe, wie er offen bekannte, als Verrat am Judentum empfunden.

Der an den Tag gelegte Patriotismus von Männern wie Meno Burg hat nicht nur in der Literatur, sondern auch in der zeitgenössischen Malerei einen erkennbaren Niederschlag gefunden. So war beispielsweise das in den Jahren 1833/34 entstandene Ölgemälde „Die Heimkehr des Freiwilligen aus dem Befreiungskriege zu den nach alter Sitte lebenden Seinen“ des Malers Moritz Daniel Oppenheim bemüht, den vaterländischsoldatischen Einsatz der Juden in Deutschland bildlich sichtbar zu machen.

Das in seiner Anlage biedermeierlich-betulich anmutende Bild, das Gabriel Riesser einst von den badischen Juden zum Geschenk gemacht worden war, gilt als eine der Ikonen der deutsch-jüdischen Gemäldekunst des 19. Jahrhunderts. Das Bild zeigt eine jüdische Familie, im Mittelpunkt der Freiwillige, in Uniform gekleidet, ein Eisernes Kreuz am Hals, in erschöpfter Pose halb sitzend, halb liegend.41 Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass der Sohn ohne Kopfbedeckung am gedeckten Tisch sitzt, auf dem man einen Kiddusch-Becher und ein geflochtenes Brot (Challah) erkennt.

Zu erkennen ist darüber hinaus eine von der Decke herabhängende Sabbat-Lampe und die Vossische Zeitung unter einem Talmudband auf dem Tisch. Rechts auf dem Regal liegt ein Feststrauss (Lulaw), der im Morgengottesdienst des Laubhüttenfestes üblich ist.

Dem Werk „Heimkehr des Freiwilligen“ misst man wegen der Kombination der dort feststellbaren Bildmotive einen hohen Symbolgehalt bei. Blättert man in Bild-Text-Bänden zur deutsch-jüdischen Geschichte, dann fällt auf, dass man bis heute mit Vorliebe die Trias Oppenheimsches Gemälde, das Porträt von Meno Burg und ein solches von Gabriel Riesser oder von Ludwig Philippson zur Bebilderung der Thematik „Patriotismus“ miteinander vereint.