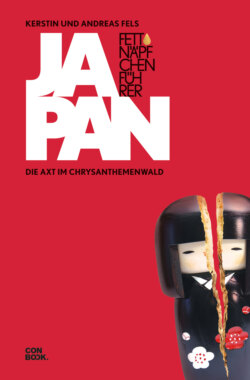

Читать книгу Fettnäpfchenführer Japan - Kerstin und Andreas Fels - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление5

HERR HOFFMANN SCHENKT SICH NACH

TRINKEN STEHT ÜBER DEM MILITÄR

Einen leichten Brechreiz bekämpfend sieht Herr Hoffmann zu, wie Herr Morita dem kleinen, gekochten Fisch zuerst den Kopf abbeißt und ihn dann ganz in seinem Mund verschwinden lässt. Samt Gräten, Flossen, Haut ... Herr Hoffmann schaudert. Da nimmt er sich doch lieber eines dieser Fleischbällchen ... Fleischbällchen? Lange kaut er auf dem zähen Kloß herum, der nun eigentlich doch eher nach Fisch als nach Fleisch schmeckt. Und was sind das für längliche, gummiartige Stücke? »Oktopus«, nickt ihm Herr Hashimoto strahlend zu und erhebt seinen Sake-Becher. »Kanpai!«

Erleichtert prostet Herr Hoffmann ihm zu und spült die letzten Tentakelreste aus seinem Mund.

Als Herr Hashimoto nach der heutigen Vortragsreihe vorgeschlagen hatte, noch gemeinsam etwas trinken zu gehen, war Herr Hoffmann davon ausgegangen, dass sie vielleicht noch für eine Stunde zusammensitzen würden, aber nun ist es schon halb eins. Zuerst waren sie in einer recht teuren Shot-Bar, danach sind sie dann in dieser Kneipe mit der roten Papierlaterne am Eingang, einem izakaya, gelandet, das gerade mal so groß ist wie ein Wohnzimmer.

Herr Hashimoto spricht denn auch die Frau hinter der Theke vertrauensvoll mit Mama-san an. Erst wurden sie alle der Reihe nach Mama-san vorgestellt, wobei Mama-san anscheinend eine lustige Bemerkung zu Herrn Hoffmanns Körpergröße machte, der die anderen Anwesenden tatsächlich um mindestens einen halben Kopf überragt. Jedenfalls hatten sie alle gelacht und Herrn Hoffmann auf die Schulter geklopft. Kurz darauf hat sich Herr Hashimoto längere Zeit mit dem Ernst einer militärischen Strategiebesprechung mit Mama-san beraten und dabei für alle bestellt. Das deprimierende Ergebnis sind die Teller, die nun vor ihnen stehen. Die Gruppenbestellung ist übrigens keine unhöfliche Art von Herrn Hashimoto, sich in den Vordergrund zu drängen oder die Rechnung möglichst niedrig zu halten. Im Gegenteil – indem er für alle bestellt, wird niemand in die peinliche Position gebracht, seine Lieblingsspeise aussuchen zu müssen. Denn was, wenn die den anderen nicht schmeckt? Herr Hashimoto hatte also nur die Harmonie im Sinn, als er für alle dasselbe Getränk (Sake) und eine übliche Auswahl an Häppchen ordert, die unter den Anwesenden geteilt werden.

Zum Glück kann Herr Hoffmann auf diese Weise die shishamo, die Fischchen, großzügig zu Herrn Uchida, seinem Übersetzer, weiterschieben.

Einträchtig sitzt die Vierergruppe auf den einfachen Holzhockern am Tresen. Herr Uchida, der allerdings schon einen ziemlich betrunkenen Eindruck macht, erklärt Herrn Hoffmann gerade die Bedeutung der weißen Katze mit der erhobenen Pfote, die auf einem kleinen Tischchen am Eingang steht. Ja richtig, diese Katze hatte er schon häufiger in verschiedenen Geschäften und Restaurants gesehen. Laut Herrn Uchida winkt diese maneki neko mit der Pfote Glück und Wohlstand herbei. Die weiße Farbe der Katze soll anscheinend Reinheit symbolisieren, aber ganz sicher ist sich Herr Hoffmann da nicht, denn Herrn Uchidas Englisch scheint unter dem Sake-Konsum erheblich zu leiden. Neben der Katze an der Wand hängen lauter längliche Zettel mit japanischen kanji. Was das wohl sein mag? Gute Wünsche? Gebete? Gedichte? Wenn Hannah das sehen könnte ... Leider ist der Zweck in Wirklichkeit viel profaner. Auf den Zetteln sind bloß die Snacks und Getränke samt Preisen aufgelistet.

Inzwischen hat Herr Uchida den Kopf auf den Tresen gelegt und scheint zu schlafen. Herr Hoffmann leert seinen Sake in einem Zug und greift zu der Halbliterflasche aus Porzellan, um sich nachzuschenken.

MANEKI NEKO – WINKEKATZE

Zumindest einem hat die winkende Katze tatsächlich einmal Glück gebracht. Einst sah ein Samurai vor einem Tempel eine Katze mit erhobener Pfote. Als er näher kam, um sich das Tier genauer anzusehen, schlug ein Blitz genau dort ein, wo er gerade noch gestanden hatte. Vor lauter Dankbarkeit wurde er der Patron des Tempels, dem die Katze damit also Wohlstand gebracht hatte. Eine klassische Win-win-Situation.

Was ist diesmal schiefgelaufen?

Jetzt ist es doch passiert! Dabei hatte Herr Hoffmann anfangs alles richtig gemacht. Der Aufforderung, nach der Arbeit noch mit Kollegen gemeinsam etwas trinken zu gehen, ist er zum Glück sofort nachgekommen. Alles andere wäre auch ein grober Fehler gewesen. Nicht umsonst wird in Japan für Vergnügen mit Kollegen mehr Geld ausgegeben als für die nationale Verteidigung. Für den Business-Alltag sind diese feierabendlichen Aktivitäten beinahe so wichtig wie die Arbeit selbst. Einer Studie zufolge kehren 97 Prozent aller besser verdienenden Angestellten nach der Arbeit nicht direkt heim zu ihren Familien, sondern verbringen noch Zeit mit den Leuten, die sie ohnehin schon den ganzen Tag um sich hatten – ihren Kollegen.

Nur, warum? Sind die Kollegen in Japan so viel witziger als hierzulande? Oder sind die japanischen Ehefrauen so anstrengend, dass es sich eher lohnt, den letzten Zug nach Hause zu verpassen (kaum jemand wohnt in Tôkyô in der Nähe seines Arbeitsplatzes) und stattdessen die Nacht betrunken in einem Kapselhotel zu verbringen? Weder noch ... Es ist einfach die einzige Möglichkeit, die Kollegen einmal richtig kennenzulernen – und auch selber aus sich herauszugehen. Während am Arbeitsplatz selbst kein schlechtes Wort über Kollegen oder die Arbeit selbst fällt, kann man sich beim gemeinsamen Zechen ruhig gehen lassen. Lautes Rufen, Singen oder dem Vorgesetzten einmal so richtig die Meinung sagen – all dies sind völlig akzeptierte Verhaltensweisen unter Alkoholeinfluss. Endlich weiß man, was die Kollegen wirklich denken. Das sorgt nicht nur für die eine oder andere Überraschung, sondern schafft vor allem Vertrauen.

Grenzt sich also ein von seinen Geschäftspartnern eingeladener Ausländer mit einer lahmen Ausrede wie ›zu müde‹ oder noch schlimmer ›ich trinke nicht‹ (ALLE Ausländer, und ganz besonders die Deutschen, trinken schließlich) ab, kann das eigentlich nur eines bedeuten: Der Kerl hat was zu verbergen oder – noch schlimmer – will nicht zum Team gehören! Gut also, dass Herr Hoffmann nicht lange überlegt und gleich zugestimmt hat.

Aber was ist dann schiefgelaufen? Leider hat es unser Flensburger mit dem Sake ein wenig zu eilig gehabt und sich einfach selber nachgeschenkt ...

Was können Sie besser machen?

Sie wissen es natürlich besser als Herr Hoffmann und lassen Ihren Sake-Becher unangetastet – außer um daraus zu trinken, natürlich. Sie werden sehen, die anderen Anwesenden werden Ihnen zuvorkommend immer wieder nachschenken. Zumindest wenn es sich um Japaner und nicht um Ihre Reisegruppe aus dem Südschwarzwald handelt.

Daraufhin heben Sie ihr Glas mit beiden Händen und prosten dem Einschenkenden vor dem Trinken zu. Widerstehen Sie dem Drang, sich über die Temperatur des Sake zu echauffieren – Reiswein kann durchaus, je nach Jahreszeit und dazu gereichtem Essen, badewassertaugliche 45–50 °C warm (atsukan) oder kalt (hiyazake) getrunken werden. Ansonsten handelt es sich bei diesem neben dem grünen Tee traditionellsten japanischen Getränk entgegen seiner deutschen Bezeichnung nicht um einen Wein, sondern um das Produkt aus vergorenem Reis und Wasser. Wie Wein ist auch Sake lieblich (amakuchi) bis trocken (karakuchi) und in den dazwischen liegenden Abstufungen erhältlich.

Falls Sie Sake verschenken oder sich als Kenner aufspielen möchten: Ein objektives Bewertungsmerkmal bieten Siegel auf den Flaschen. Ein goldener Rand kennzeichnet einen 100-prozentigen Reisgehalt, ein silberner den Zusatz von Alkohol. Falls Sie wirklich tief einsteigen und sich zum wahren Sake-Kenner mausern möchten, haben Sie einiges vor. Es gibt rund 10.000 verschiedene Sake-Sorten in Japan.

Aber genug Theorie – wenden wir uns wieder dem Trinken zu. Natürlich dürfen und sollen Sie nachschenken. Nur eben nicht sich selbst. Schenken Sie stattdessen Ihren Kollegen oder Geschäftspartnern nach, wenn diese ihr Glas ausgetrunken haben. Nehmen Sie dazu die Flasche mit beiden Händen und halten dabei das Etikett nach oben. Und natürlich lächeln Sie dabei. Besonders von Frauen wird in Japan häufig erwartet, dass sie den anderen nachschenken. Möglicherweise ist dies noch ein Relikt aus alten Zeiten, in denen die Geisha den Gast mit der Vorführung von Tänzen oder Musikstücken und geistreicher Konversation unterhielt – und dabei natürlich auch zuvorkommend nachschenkte. Sie selbst aß und trank den ganzen Abend nichts. Geisha-Häuser gibt es zwar noch immer, für ein normales Treffen nach der Arbeit sind sie aber zu teuer. Ein Abend kostet dort immerhin mehrere hundert Dollar pro Person. Da kann es schon eher passieren, dass die Gruppe zu fortgeschrittener Stunde in einem sogenannten »Gentlemen’s Club« landet. Falls Frauen mit von der Partie waren, haben diese sich zu diesem Zeitpunkt vermutlich ohnehin schon verabschiedet.

Apropos Frauen: Auch wenn Herr Hoffmann seiner Frau Hannah gerne die japanische Kneipe gezeigt hätte, wäre es doch unangebracht gewesen, wenn er sie mitgebracht hätte. Selbst wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Ehefrau geschäftlich eingeladen werden, gehen Sie auf Nummer sicher, wenn sich Ihre Frau unter dem Vorwand, sie habe etwas anderes vor, entschuldigt.

Aber warum war eigentlich Herr Uchida, der Übersetzer, so betrunken? Er hatte keine andere Wahl. Wann immer Herr Hashimoto, sein Chef, ihm eingeschenkt hatte, musste er aus Höflichkeit das Glas in einem Zug leeren. Da hat es Herr Morita klüger gemacht. Er hat sein Glas einfach halb voll gelassen – das Zeichen, dass man genug getrunken hat und nichts mehr nachgeschenkt bekommen möchte.