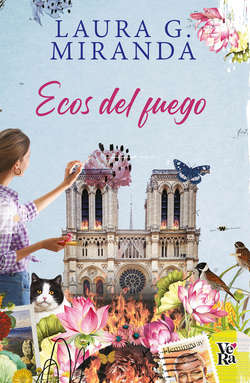

Читать книгу Ecos del fuego - Laura Miranda - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавлениеcapítulo 1

Elementos

En un incendio sin explicación,

hay un silencio del tamaño del cielo.

Oswald de Andrade

Junio de 2006. Montevideo, Uruguay.

La mirada de la ciudad dormía. La madrugada inmersa en el silencio de la soledad. Aire convertido en viento fuerte. El perfecto sonido de las ramas de los árboles moviéndose. La calle fría y el asfalto algo húmedo por la helada nocturna. La tierra sobrevolando los límites del clima y metiéndose fastidiosa en los rincones de esa víspera fatal. En el interior de la casa, el abrigo de las mantas y los ojos cerrados en cada habitación. El insomnio de los pensamientos. El estruendo mudo de las preguntas sin respuestas golpeándose contra la nada.

–¿Por qué no me quieres, mamá? –preguntó levantando la voz. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas.

–Nunca dije que no te quiero –se ofendió.

–¡Claro que no me quieres! Lo que no entiendo es por qué no lo reconoces de una vez por todas –replicó. Como si el hecho de poder escucharlo de su boca cambiara en algo la dolorosa realidad.

–Eres difícil, todo lo cuestionas, vivir contigo es un conflicto permanente –respondió. No dejaba de caminar por la casa, como si el desplazarse por los ambientes le permitiera escapar de la situación. No miraba a su hija directamente a los ojos.

–Solo una vez me has dicho que me quieres. ¡Una sola vez! –recordó–. A mis trece. Desde niña espero esas palabras, y no llegan. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Me aferro a tu único abrazo y trato de averiguar qué hice mal… –se quedó en silencio un instante buscando en su memoria la sensación una vez más. La joven insistía convencida de que tenía que haber un motivo.

El pasado atropelló brutalmente a la mujer. No quería escucharla más. Sus emociones paralizadas frente a la verdad que no era capaz de pronunciar. Los pies sobre la tierra cruda, el elemento que lo sostiene todo. La estabilidad que da un secreto bien guardado. Tenía presente en su memoria el único abrazo al que se refería Elina. Lamentaba lo ocurrido ese día. Se arrepentía de su decisión.

–Me haces sentir todo el tiempo como si me faltara el aire. Me ahogas con tus reclamos. Eres sinónimo de problemas y me agotas. ¡Siempre! Desde… –empezó a decir y no concluyó. Eligió cambiar el rumbo de sus palabras–: Ya tengo demasiado conmigo como para seguir discutiendo contigo –respondió enojada–. Me asfixia tu manera de ser.

–¿Desde qué? ¡Dilo!

–Desde que tienes ese carácter de mierda –improvisó.

–¡Mentira! Puede que ahora te moleste “mi carácter de mierda”, como dices. Pero esto no empezó ahora, a mis casi diecisiete años. Siempre me has hecho sentir que te hubiera gustado no tenerme. Esconderme del mundo. ¿Por qué? ¡¿Porque era gordita o tenía el pelo erizado?! ¡¿Porque no me parezco a ti en nada?! –su tono oscilaba entre extrema angustia al borde del llanto y una furia contenida durante años–. ¿O porque me parezco a un padre que no conocí?

–No sabes lo que dices. Eres quejosa y vives disconforme. ¡Te lo he dado todo! ¡Me he sacrificado por ti! Y tú siempre con reproches –respondió eludiendo las referencias concretas de su hija.

–No me diste lo único que necesitaba: tu aprobación y tu cariño. El amor de una madre es esencial para vivir. No se niega. ¡Es como un vaso de agua! Es lo que da paz y cura todos los males. Lo sabes, porque la abuela siempre está para ti; pero tú, nunca para mí. Solo quiero saber por qué –exigió.

Una vez más, la disputa originada en la convivencia había quedado atrás. Poco importaba si juntaba las toallas del baño, ordenaba su ropa o el modo en que apretaba el pomo de la pasta dental. Si ponía música fuerte o si no lavaba los trastos sucios. Si se vestía de una manera o de otra. La cuestión de fondo, lo que no se decía, renacía cada vez con más fuerza, porque el amor cuando falta grita por su ausencia. Necesita razones, imagina motivos y deja marcas de dolor.

–¡Siempre me ocupé de ti! No soy demostrativa. Eso es todo. Cuando tengas tus propios hijos decide cómo tratarlos, pero no me digas a mí como debo ser madre –respondió indignada. Le molestaba que su hija la hostigara con esa cuestión del amor maternal. No le faltaba nada.

Sin agregar nada más, se fue a su habitación. La joven, con la tristeza de los incomprendidos, hizo lo mismo. No tuvo ánimo de ponerse su pijama. Permaneció vestida sobre el edredón, como detenida en el sufrimiento inexplicable del rechazo.

Cada una en su cama, llorando distintas lágrimas, hasta que el sueño les ganó la pulseada. Lo último que Elina escuchó fue sonar el teléfono en la habitación de su madre.

***

Abruptamente, sin que pudiera precisarse cuánto tiempo había transcurrido, el calor agobiante despertó a la joven. Inhalaba un aire tan caliente que sentía que se quemaban sus pulmones. Estaba desorientada y mareada. Pudo ver por la parte baja de la puerta de su dormitorio, la luz de las llamas.

–¡¿Fuego?! –dijo con debilidad.

De pronto el brillo se convirtió en una humareda densa y oscura que comenzó a invadir la habitación. Sintiéndose casi asfixiada pudo llegar a la manija. Intentó abrir, pero no pudo. La temperatura extrema le quemó la mano y un acto reflejo hizo que desistiera momentáneamente. Sentía el ruido de los objetos víctimas del incendio. El humo avanzaba. Le costaba ver. Tenía que ir a rescatar a su madre. Entonces, envolvió su mano en una toalla y abrió. Una ráfaga de fuego se abalanzó sobre ella y la penetrante humareda gris colapsó definitivamente el dormitorio. Su manga se encendió y en medio de un alarido se quitó el jersey de algodón. Se cubrió la cara con ambas manos por la cercanía de las llamas, y retrocedió. Cayó al suelo. Tosía. Su mano y brazo derecho se habían quemado. Yacía debajo de la ventana. Fueron instantes eternos. Supo que si quería vivir debía salir de allí de inmediato.

Le costaba respirar. Una nube de diferentes tonos oscuros crecía ocupando cada lugar del dormitorio. Mucho calor y poco oxígeno. Escuchaba caer estructuras en la planta baja y chamuscarse objetos. Vio abierta la puerta del dormitorio de su madre. ¿Habría logrado salir? Se puso de pie. Sin pensarlo, rompió el vidrio con una lámpara de bronce que tenía sobre su escritorio y, desde el techo, se tiró.

La casa entera ardía. Las llamas descontroladas consumían todo a su paso. Chispas agrias y crujientes se multiplicaban hasta el infinito. Ese olor tan particular, consecuencia de los distintos materiales quemados, y el sonido del incendio le perforarían los recuerdos por mucho tiempo. Los ecos del fuego, las sirenas, la destrucción, la pérdida. Su decisión. Los latidos de la urgencia. El rechinar de los chispazos que se devoraban la historia de la casa, porque claramente no era un hogar. Era como si el destino se hubiera empecinado en volver a los cimientos. ¿Era la forma de comenzar a reconstruir? No tener nada es una cosa, pero perderlo todo es otra muy diferente.

Los cuatro elementos, que manifestaban la energía de la naturaleza, se habían mezclado aquella noche fatal para demostrar que la ausencia de equilibrio y el desamor pueden destruirlo todo. El agua no había sido una lluvia inspiradora o un mar sereno, sino mangueras potentes que la lanzaban brutalmente con la intención de apagar la locura del fuego que lastima. No fue el renacer del ave fénix, no era el fulgor luminoso, eran llamas tóxicas. El aire no era el que da de vivir, por el contrario, aliado del viento, había propagado la tragedia.

Finalmente, solo la firmeza de la tierra soportó el peso de la vieja casa convertida en escombros. En ese escenario, la vida solo daba dos opciones: renacer o morir.

Recuperó la conciencia en el hospital. Su abuela sostenía su mano. Elina Fablet llevaba en su sangre la determinación de los sobrevivientes. Miró a su abuela. No hacía falta palabras. La abrazó y lloró hasta que no le quedaron lágrimas.