Читать книгу Ecos del fuego - Laura Miranda - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавлениеcapítulo 3

Diagnóstico

Y diagnosticó: esta muchacha

tiene el alma toda desparramada.

Y recetó: precisa música para rejuntársela.

Eduardo Galeano

Elina volvía caminando a su casa. Intentaba comprender. Quería llorar, pero las lágrimas se le negaban, al punto de sentir que ella misma no entraba en su cuerpo y que iba a colapsar a fuerza del llanto retenido en su interior. ¿Qué significaba todo eso? ¿Podía existir un error? ¿Por qué sus ojos no eran consecuentes con su angustia?

A cada paso procuraba entender el diagnóstico helado que acababan de darle. Recordaba los hechos que habían devenido en lo que revelaban los resultados de los análisis.

Todo había comenzado con la consulta al oftalmólogo por un episodio de queratitis. La inflamación de la córnea le provocaba mucho dolor y la visión borrosa. Lo atribuía a las lentes de contacto. Había dejado de usarlas durante esos días, tenía los lentes comunes para cuando le ocurría eso. A sus treinta años, cada vez eran más frecuentes las molestias en los ojos, solían ponerse rojos y le ardían. Su abuela le decía que se involucraba mucho con su trabajo y que el estrés se hacía notar en la vista, que pasaba muchas horas frente a un monitor escribiendo informes o leyendo expedientes.

El especialista le había recetado gotas y un gel, Treaplos y Aclylarm, ambos lubricantes. Los tenía desde entonces en su bolso y los utilizaba según su necesidad. A veces, cuando estaba muy mal, cada media hora; y si no, lograba intervalos de entre dos y cuatro horas. Se había sentido cansada y preocupada porque “le dolía ver”. Usar la computadora o el celular y leer se volvían actividades tortuosas. Todas ellas formaban parte de su trabajo, por lo que el nivel de nerviosismo aumentaba y todo parecía empeorar. Debido a que los antibióticos recetados le producían alivio temporal pero la incomodidad ocular volvía y se había agregado cierta sequedad en la boca, la habían derivado a un reumatólogo que se estaba ocupando de su caso desde hacía algún tiempo.

Esa tarde, con los resultados de todos los análisis y estudios indicados, había ido a una nueva consulta. El médico especialista había analizado los informes y, con una fría naturalidad y sin explicar demasiado, le había hecho saber su situación:

–Tienes una enfermedad autoinmune. Se llama síndrome de Sjögren. Los síntomas pueden ser muy diversos. En tu caso es primario. Eso significa que no está asociado a otra enfermedad. La artritis es la más común. Pero tus ojos secos y la poca producción de saliva en tu boca, son características del síndrome.

Silencio.

–No entiendo muy bien…

–Tienes un síndrome. Es autoinmune –repitió.

–¿Podría explicarme? ¿Dijo autoinmune? ¿Cómo es el nombre? –preguntó sumergida en una gran confusión. Sentía que había recibido un puñetazo en el mentón y estaba a punto de caer noqueada de la silla.

–Es Sjögren. Yo le digo Siogren porque es más fácil. Autoinmune significa que tu sistema inmunológico ataca las células sanas. Se convierte en agresor de tu cuerpo en lugar de protegerlo.

–Pero… –la interrumpió el sonido del teléfono celular del médico, que estaba apoyado en su escritorio. Si bien él canceló la llamada luego de mirar la pantalla, Elina advirtió su prisa por concluir la consulta–. ¿Tiene cura? –preguntó.

–Es crónico. Y no es muy conocido. Deberás cambiar tus hábitos y adecuarte a las exigencias de esta enfermedad.

–¿Cuáles son esas exigencias?

–Te daré una droga que se llama sulfato de hidroxicloroquina 200 mg, es un antiinflamatorio, pero puede tener efectos secundarios en la vista, por lo que lo controlaremos. Usarás lentes de sol y tendrás una botella de agua siempre a tu alcance.

–¿Empeoraré? –preguntó casi sin esperanza.

–No lo sé. Los síntomas varían en cada caso. Según tu historia clínica, la sequedad ocular y la falta de producción de saliva son las manifestaciones inmediatas. Podría resultarte difícil llorar, dado que no generas lágrimas. Deberás continuar con las consultas a tu oftalmólogo no menos de una vez por mes y realizar análisis clínicos cada seis meses con el fin de controlar los anticuerpos. Para eso me verás a mí. Eso es todo –agregó.

–¿Eso es todo? ¿Le parece poco? –preguntó perturbada. Le costaba reaccionar ante esa información.

–Me gustaría darte mejores noticias, pero la verdad es esta. Deberás aprender a convivir con el SS. No es lo peor que puede sucederle a alguien –agregó como premio consuelo.

Salió del consultorio sin retener en su memoria ni la despedida ni cómo había llegado a la calle. Solo podía pensar que el médico era un insensible, o no tenía interés en contenerla, o ambas cosas. Procuraba recordar el nombre de esa enfermedad que había entrado en su vida como un tsunami.

Hasta ese día, Elina no sentía que hubiera algo en ella que la hiciera muy diferente a otras mujeres. Tenía treinta años y un automóvil pequeño que usaba poco. Disfrutaba caminar descalza, andar en bicicleta y leer a Hemingway. Amaba el estilo vintage y escuchar todo tipo de música. Tenía el hobby de pintar. No poseía un taller, ni realizaba grandes gastos en materiales, pero siempre había espacio en su vida para dejar una parte de su ser escondida entre los colores de una imagen que reflejaba lo que le faltaba a su alma. Era desordenada y distraída.

Había un atril en cada espacio de la casa con una obra iniciada. Debajo de su cama, la esperaba esa tela en blanco, la que había sido de su madre y que nunca había estrenado. Vivía con su abuela Bernarda, a la que llamaba Ita desde niña. Era la mujer más buena del mundo y era toda la familia que tenía. A veces, le preocupaba mucho pensar que tenía ochenta años. Simplemente porque, a pesar de ser adulta y entender que era ley de vida que las personas mayores partieran, no estaba preparada para eso.

Convertida en asistente social y en contacto diario con situaciones familiares conflictivas, Elina pasaba los días procurando ayudar y dar amor donde no había comprensión. Quizá su profesión había sido un modo de buscar respuestas ausentes en su propia historia personal.

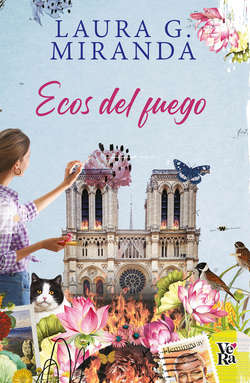

París era su lugar en el mundo. Había viajado allí con su abuela el año anterior. No conocía demasiados lugares, pero estaba segura de que ninguno era como la capital de Francia. Su increíble arquitectura, su historia y esa magia en el aire la habían conquistado para siempre.

No solo había caminado por la avenida Campos Elíseos hasta el arco de Triunfo, suspirado ante la Torre Eiffel, pintado un boceto de la Catedral de Notre Dame desde las orillas del Sena, sino que se había enamorado de un hombre con quien todavía estaba en contacto, aunque la distancia les impedía una relación. Gonzalo era uruguayo y estaba radicado en España desde niño. París los había encontrado a ambos en la cripta de Notre Dame, solos, y todo había comenzado con la fotografía que Elina le había pedido que le tomara, ya que era muy mala haciendo selfies.

–Me acabas de poner en una disyuntiva muy difícil –había dicho él.

–¿Por qué?

–Porque creí que no había nada más bello que París hasta que te miré a los ojos.

Elina solo había podido sonreír frente al halago, pero sintió cómo la recorría una inusitada sensación de placer. ¿Sería cierto que ese extraño veía en ella una mujer hermosa? Aquel recuerdo era parte de los momentos que la definían.

Jamás pensó que ese día se sumaría algo tan inesperado y difícil. Luego de la consulta, debía agregar a su descripción personal, que por distintos síntomas, durante meses se había visto obligada a asistir a muchas consultas con diferentes especialistas. Finalmente, ese día y no sin haberse sentido incomprendida y hasta tildada de hipocondríaca, había escuchado un diagnóstico certero: era una paciente con síndrome de Sjögren. Para ella, según alcanzó a entender, eso la convertía en una mujer que, entre otras cosas, se había quedado sin lágrimas.

Llegó a su casa con más interrogantes que certezas. Un mundo anónimo se le había caído encima. Le dolía todo el cuerpo como si las lágrimas que no brotaban de sus ojos la apretaran desde su interior hasta agotar músculos, huesos y piel con la tirantez de la represión de sus emociones. Tomó conciencia de que su alegre filosofía de vida ya no funcionaba, porque hacía mucho tiempo que no deseaba tanto llorar como esa tarde. ¿Cómo le diría a Ita para no preocuparla? ¿Debía llamar primero a Stella, su amiga del alma? Ella era diez años mayor y siempre tenía el consejo exacto. Aunque dudaba mucho que supiera que existía ese raro síndrome de Sgröjen. ¿O era Sjögren? Maldijo. Ni siquiera el nombre podía retener. Google. Tenía que buscar datos.

De pronto sintió deseos de pintar.

Dejó su abrigo y bolso en el sofá, y se dirigió al baño asfixiada por una angustia que hubiera escupido en el lavatorio de haber podido. Se miró en el espejo y respiró hondo mientras se repetía que no podía ser tan terrible.

–¿Estás bien, Eli? –preguntó Ita. La abuela parecía tener un radar para detectar sus emociones. Solía decirle que, según los ruidos que hacía al entrar a la casa, podía adivinar como había sido su día–. No me gritaste “¡¿Abu?!” mientras subías. ¿Qué te ocurre?

Ambas vivían en un apartamento en el primer piso de un condominio pequeño, al que solo podía accederse por escalera.

Elina salió del baño y la abrazó. Hubiera llorado a mares, pero comprobó que no podía.

–Calma. Todo tiene solución. Ven. Siéntate –dijo y la guio al sofá–. ¿Quieres hablar?

Su nieta no le respondió. Elina estaba pálida. Atónita, observaba las noticias en el televisor encendido. La tristeza llegó a límites extraordinarios. Una vez más, el fuego devoraba un lugar que sentía suyo, convertía en cenizas sus momentos y consumía la posibilidad de volver en busca de lo que había sido. Su amada Notre Dame ardía… y con ella se incendiaba parte de su historia. Porque el fuego no perdonaba, las llamas cuando se iban, dejaban la nada en su lugar. Los estragos del silencio mezclados con el humo de la nostalgia y el olor vacío de la destrucción.

Desesperada, comenzó a respirar con agitación. Elevaba el tórax como buscando aire donde solo había dolor, injusticia y confusión. Entonces, guiada por un impulso, fue a su dormitorio, extrajo de debajo de su cama el atril con la tela que había sido de su madre y lo armó allí mismo frente a su abuela.

Bernarda permanecía callada respetando el espacio que ocupaba la impotencia. Era evidente que Elina sufría.

–No sé qué te sucede, pero esa tela ha esperado por años que alguien le dé color. Tu madre decía que todo estaba en ella, así, vacía… –recordó con tristeza–. Dale vida. Pinta. Que todo quede allí, mi amor. El arte salva. Siempre… –dijo y fue directamente a poner música desde la computadora como su nieta le había enseñado. Sonó entonces La Bohemia.

Elina se puso varias gotas en cada ojo y empezó, como en trance, a dar pinceladas sin sentido al principio. Luego, estampó en ella la ira de un cielo lleno de humo gris, detrás del que se escondió su crisis encendida hasta que logró equilibrar sus latidos.

Charles Aznavour cantaba Ella, mientras vibraba su teléfono con una llamada de Gonzalo que nunca escuchó.